emamian

المؤمن وفريضة الجهاد العظيمة

تميل غريزة الإنسان نحو الراحة والدِعة، وتكره كلّ ما يسلب منها الراحة ويورث العناء، وتبتعد تلقائيّاً عن الأمور الممزوجة بالمخاطر.

وإنّ أحكام الشريعة تضبط هذه الغرائز بما يتلاءم مع مصلحة الفرد والمجتمع على حدّ سواء.

ومن هنا كان تشريع الجهاد بما فيه من الآثار الهامّة، يقول الله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾[1].

ويشير القرآن الكريم إلى أمثلة كثيرة لتخلّف الناس الجهاد والدفاع عن الأرض والعرض والكرامة، ففي سيرة بني إسرائيل أنّهم، وبعد النبي موسى عليه السلام، تخلّفوا عن الالتزام بهذا الواجب المقدّس، إلّا قليلاً منهم، يقول -تعالى-: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾[2].

فضل الجهاد

تشير الكثير من الآيات القرآنيّة والروايات الشريفة إلى فضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وتفضيل الإنسان المجاهد على القاعد عن القيام بواجبه في الدفاع عن أمّته ووطنه، يقول الله تعالى: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾[3].

وتشير بعض الروايات إلى المكانة المرموقة التي يحتلّها الجهاد في سبيل الله بين العبادات، فعن الإمام أبي جعفر عليه السلام، قال: "ألا أخبرك بالإسلام، أصله وفرعه وذروة سنامه"[4]؟ قلت: بلى، جُعِلت فداك! قال: "أمّا أصله فالصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد"[5].

يقول الشيخ الكلينيّ رحمه الله، تعليقًا على هذه الرواية: "الجهاد ذروة سنامه، لأنّه سبب لعلوّ الإسلام"[6].

وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام، قال:

"أتى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنّي راغب في الجهاد نشيط قال: فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: فجاهد في سبيل الله، فإنّك إن تُقتَل تكنْ حيّاً عند الله تُرزق، وإنْ تمُت فقد وقع أجرك على الله، وإنْ رجعت رجعت من الذنوب كما وُلدت"[7].

وللمجاهدين في سبيل الله تعالى مراتب عالية من الكرامة في الآخرة، منها ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ جبرائيل أخبرني بأمر قرَّت به عيني وفرِح به قلبي، قال: يا محمّد، من غزا غزاة في سبيل الله من أمّتك، فما أصابه قطرة من السماء أو صداع، إلّا كانت له شهادة يوم القيامة"[8].

[1] سورة البقرة، الآية 216.

[2] سورة البقرة، الآية 246.

[3] سورة النساء، الآية 95.

[4] السنام هو المكان المرتفع في ظهر الجمل، وهي أعلى نقطة في الظهر، والتشبيه بالسنام في الرواية بل وذروة السنام، واضح في تبيان مكانة الجهاد في رأس هرم الشريعة.

[5] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص 23 - 24.

[6] المصدر نفسه، ج2، ص 25.

[7] المصدر نفسه، ج2، ص 160.

[8] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج5، ص 8.

دور الإمام السجاد (ع) والحوراء زينب (ع) في حفظ خط التشيع

لماذا يلجأ الإمام السجّاد عليه السلام، في مرحلة ما بعد الأسر، إلى المهادنة والتقيّة، ويُغطّي على التحرّكات الثورية والشديدة، بالدّعاء واستخدام اللين، بينما يتصرّف في مرحلة الأسر بشدّة وقوّة ووضوح؟

الجواب هو أنّ مرحلة الأسر كانت فصلًا استثنائيًّا، حيث كان على الإمام السجّاد عليه السلام، وبمعزل عن كونه إمامًا، أن يُهيّئ أرضيّة التحرّك المستقبليّ لإقامة الحكومة الإلهيّة والإسلاميّة، وقد كان اللسان النّاطق للدّماء المسفوكة في عاشوراء. فالإمام السجّاد عليه السلام لم يكن هنا بحقيقته، بل كان لسان الحسين عليه السلام الصّامت، الّذي تجلّى في هذا الشّاب الثوريّ في الشّام والكوفة. فلو لم يكن الإمام السّجّاد عليه السلام شديدًا وحادًّا وصريحًا في بيان القضايا، فإنّه لن يبقى في الحقيقة مجال لعمله المستقبليّ، لأنّ مجال عمله المستقبليّ ينطلق من دم الحسين بن علي عليه السلام الهادر، كما أنّ دم الحسين عليه السلام كان أيضًا أرضيّةً للنّهضات الشّيعيّة على طول التّاريخ. وهكذا ينبغي أن يبدأ العمل، أوّلًا بتحذير النّاس، ثمّ في ظلّ هذا التّحذير تبدأ المعارضة الأصوليّة والعميقة والبعيدة المدى. ولا يُمكن أن يتحقّق هذا التّحذير إلّا باللهجة الحادّة والشّديدة.

لذلك كان دور الإمام السجّاد عليه السلام في هذا السَّفر، ودور زينب عليها السلام حمل نداء ورسالة ثورة الحسين بن عليّ عليه السلام، إذ إنّ معرفة النّاس بقتل الحسين عليه السلام، ولماذا قُتل، وكيف قُتل، سوف تؤثّر على مستقبل الإسلام، ومستقبل دعوة أهل البيت عليهم السلام، بنحوٍ، ولو لم يعلموا فسوف تؤثّر بنحوٍ آخر. وكان ينبغي بذل الجهود الكبيرة لأجل نشر هذه الحقائق على مستوى المجتمع، وكان على الإمام أن يستخدم كلّ ما لديه من ذخائر، ويمضي بمثل هذا العمل إلى أبعد الحدود. لهذا تحرّك الإمام السجاد عليه السلام في هذا الاتّجاه مثل سكينة وفاطمة الصغرى، ومثل زينب نفسها، ومثل كلّ أسير (كلٌّ بقدر استطاعته) كحمَلة لرسالة. لقد اجتمعت كلّ هذه الطّاقات حتّى تنثر دم الحسين عليه السلام المسفوك في الغربة في كلّ المناطق الإسلاميّة الّتي مرّوا بها من كربلاء إلى المدينة. وحين دخل الإمام السجّاد عليه السلام إلى المدينة، كان عليه أن يُبيّن الحقائق أمام العيون والأنظار لحظة وصوله، فكان هذا الفصل القصير مقطعًا استثنائيًّا في حياته. المقطع التّالي يبدأ حين يُباشر الإمام السّجّاد عليه السلام حياته في المدينة كإنسانٍ ذي قدرٍ وشأن، ويبدأ عمله من بيت النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وحرمه. ولأجل بيان برنامج الإمام الرابع، نحتاج إلى دراسة الأوضاع الّتي كانت سائدة، وظروف زمانه أيضًا[1].

وفي المقلب الآخر نجد الإمام يلجأ إلى التقيَّة في التعامل مع الجهاز الحاكم, ويظنّ بعضٌ أنّه لو أراد الإمام أن يقاوم نظام بني أميّة لكان ينبغي أن يرفع راية المقاومة العسكريّة، أو أن يلتحق بالمختار، أو عبد الله بن حنظلة، أو أن يقودهما معلنًا بذلك المقاومة المسلّحة بكلّ وضوح. لكن بالنّظر إلى ظروف زمن الإمام السجّاد عليه السلام، وبالالتفات إلى هدف الأئمّة عليهم السلام، نفهم أنّ هذا النّوع من التّفكير هو تفكيرٌ خاطئ.

فلو قام الأئمّة عليهم السلام، ومن جملتهم الإمام السجّاد عليه السلام، في تلك الظّروف بمثل هذه التحرّكات العلنيّة والسّلبيّة، فباليقين لما بقي للشّيعة باقية، ولما بقيت الأرضيّة أو فُسح المجال لاستمرار ونموّ مدرسة أهل البيت، ونظام الولاية والإمامة فيما بعد. حيث كان الجهاز الحاكم، وخاصة حكومة عبد الملك بن مروان التي كان معظم عهد إمامة الإمام السجّاد، البالغة ثلاثين سنة ونيّف، في ظلّها، يقوم بالرّصد التامّ، والمراقبة الدائمة لحياة الإمام السجّاد عليه السلام، ويستخدم الجواسيس والعيون الكثيرة الّتي كانت تنقل إليه أدقّ التفاصيل، حتّى المسائل الداخلية والخاصّة بالإمام عليه السلام.

لهذا نجد أنّ الإمام السجّاد عليه السلام في قضيّة المختار، لم يُعلن التعاون معه. ورغم ما جاء في بعض الروايات عن ارتباطٍ سريّ بينهما، إلاّ أنّه، ودون شكّ، لم يكن ارتباطًا علنيًّا، حتّى قيل في بعض الرّوايات إنّ الإمام السجّاد عليه السلام كان يذمّ المختار. ويبدو هذا الأمر طبيعيًّا جدًّا من ناحية التقيّة، وذلك حتّى لا يُستشعر وجود أيّ ارتباط بينهما، مع العلم بأنّ المختار فيما لو انتصر، فإنّه بالتأكيد كان سيُعطي الحكومة لأهل البيت عليهم السلام، ولكن في حال هزيمته، ومع وجود أدنى ارتباط واضحٍ وعلنيّ، لكانت النّقمة شملت، وبشكل قطعيّ، الإمام السجّاد عليه السلام وشيعة المدينة، واجتثّت جذور التشيّع أيضًا. لأجل ذلك لم يُظهر الإمام عليه السلام أيّ نوعٍ من الارتباط العلنيّ به.

[1] مجلة باسدار إسلام، 6.

مدرسة الإمام علي (عليه السلام) العابرة للحضارات والأجيال

إنّ وجود أمير المؤمنين عليه السلام يُعدّ درسًا خالدًا لا يُنسى لكلّ الأجيال البشريّة، من جهاتٍ عدّة، وفي الظّروف والأوضاع المختلفة، سواءٌ أفي عمله الفرديّ والشخصيّ أم في محراب عبادته أم في مناجاته أم في زهده أم في فنائه في ذكر الله أم في جهاده مع النفس والشّيطان والدوافع النفسانية والمادية، وفي جهاده لأجل رفع راية الحقّ وإقامة العدالة...فلو لم يكن أمثال عليّ بن أبي طالب عليه السلام لَما كان اليومَ مِن وجود لأيّ قيمة إنسانيّة، ولما كانت هذه العناوين الجذّابة للنّاس تمتلك أيّ جاذبية، ولما كان للبشر حياةٌ وحضارةٌ وثقافةٌ وآمالٌ وقيمٌ وأهدافٌ ساميةٌ، ولتبدّلت البشريّة إلى حيوانيّة وحشيّة وسبعيّة. فالبشريّة مدِينَة لأمير المؤمنين عليه السلام ولكلّ إنسانٍ بلغ من السموّ مرتبته في حفظ المفاهيم السّامية.

معرفة فضائل الإمام علي عليه السلام ومحبته أمرٌ مطلوب، لكنه غير كافٍ، إذ يجب علينا أن نُقرّب أنفسنا إلى مركز النّور، فلازم وخاصّيّة هذا التقرّب هو التنوّر. يجب علينا أن نُصبح نورانيّين من خلال العمل، لا بواسطة المحبّة الفارغة، العمل الّذي تُمليه علينا هذه المحبّة وتلك الولاية وذاك الإيمان، ويطلبه منّا، بهذا العمل يجب أن نُصبح من هذه العترة والمتعلّقين بها. إذ ليس من السهل أبدًا أن يصير المرء قنبرًا في بيت عليّ عليه السلام. ليس من السهل أن يصبح الإنسان "سلمان منّا أهل البيت"[1]. فالوصول إلى هذا المقام يستلزم العمل والإيثار والتشبّه والتخلّق بأخلاقهم.

الإيثار ومواطنه في حياة أمير المؤمنين عليه السلام

يقول تعالى في محكم كتابه العزيز: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ﴾[2]، الآية الشّريفة نزلت في أمير المؤمنين.

والآية تشير إلى أنّ من بين النّاس من يبيع نفسه ووجوده - الوجود الذي هو أعزّ ما عند الإنسان - هذا الرّأسمال العزيز الوحيد الّذي لا يُمكن جبرانه ، بحيث أنَّك لو قدّمته لن يكون بعدها عنه بديل. فبعضٌ يُقدّم هذا الرأسمال وهذا الوجود دفعةً واحدة من أجل الحصول على رضا الله لا غير، ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي﴾ أي يبيع نفسه ويُقدّم وجوده ﴿ابْتِغَاء مَرْضَاتِ اللّهِ﴾، فلا يوجد أيّ هدفٍ آخر أو أيّ مقصدٍ دنيويّ أو أيّ دافعٍ ذاتيّ، بل فقط جلب رضا الله. وفي مقابل مثل هذا الإيثار وهذه التضحية، فإنّ الله لا يُمكن أن يكون من دون ردّ فعل مناسب: ﴿وَاللّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾. فمصداق الإيثار الكامل هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام.

الناظر إلى تاريخ حياة أمير المؤمنين عليه السلام، منذ الطفولة، ومنذ ذلك الوقت الّذي كان فيه في سنّ التاسعة أو الحادية عشرة، يرى أنّه كان قد آمن بنبوّة الرّسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأدرك الحقيقة بوعيٍ تامّ، وتمسّك بها، ومنذ تلك اللحظة وإلى حين لحظة محراب العبادة، سَحَر يوم التاسع عشر من شهر رمضان، قدّم نفسه في سبيل الله مسرورًا متشوّقاً إلى لقاء ربّه. فطوال هذه السّنوات الخمسين تقريبًا، أو أكثر، منذ سنّ العاشرة وحتى سن الثالثة والستين، يُلاحَظ أنّ هناك خطًّا واحدًا مستمرًّا يشرح ويُبيّن حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وهو خطّ الإيثار. وفي كلّ القضايا الّتي مرّت عليه عليه السلام طيلة هذا التاريخ الممتدّ لـ خمسين سنة، تظهر علائم الإيثار من البداية وحتّى النّهاية: فمثلاً، خلال عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفي بداية الدعوة، تحمّل أمير المؤمنين الأذى والسخرية منذ بداية إيمانه بالنبيّ، وعندما كان ما زال في مرحلة الطّفولة.

تصوّروا مدينةً يستخدم أهلها العنف بشكل طبيعيّ، ولم يكونوا متحضّرين ووقورين ولائقين. قومٌ يتشاجرون عند أدنى مسألة، وشديدو التعصّب للعقائد الباطلة. في مثل ذلك المجتمع، طُرحت رسالة من إنسانٍ عظيم جعلت كلّ شيء في ذلك المجتمع مورد تشكيك، على مستوى العقائد والآداب والتقاليد، فمن الطبيعيّ أن ينهض الجميع، وبكلّ طبقاتهم، حتّى عوام النّاس، لمخالفة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم. فحتّى يقوم شخص بالدّفاع عن هكذا إنسان، وعن هكذا رسالة، بكلّ وجوده، ويقوم باتّباعه، فإنّ ذلك يتطلّب نكران الذّات. وكانت هذه خطوة أمير المؤمنين الأولى في نكران الذّات.

[1] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج10، ص 123.

[2] سورة البقرة، الآية 207.

دوافع الغرب الحقيقية في طرح قضايا المرأة

1- إستغلال المرأة:

أ- في العمل:

في أوروبّا حتّى حينما شرّعوا للمرأة حقّ الملكية، فقد كان الدافع إليها ـ وفقاً للدراسات التي أجراها علماء الاجتماع الأوروبيون أنفسهم ـ

هو حاجة المصانع إلى المزيد من الأيدي العاملة، في وقت كانت فيه التقنية الحديثة والصناعات قد اتّسع مداها وتطوّرت، وكان ذلك الإجراء بمثابة محفّز لاستقطاب هذه الأيدي العاملة التي كانوا يدفعون لها عادة أجوراً أدنى، ولم يشرّع حقّ الملكية هذا إلّا في مطلع القرن العشرين[1].

الأوروبيين عندما تقدّموا صناعياً (أوائل القرن التاسع عشر) وفتح الرأسماليون الغربيون مصانع كثيرة، كانوا بحاجة إلى عمّال بأجور زهيدة لا يثيرون العناء، ولذا رفعوا ضجّة حرّية المرأة من أجل سحب المرأة من الأسرة إلى المصانع والاستفادة منها باعتبارها عاملاً زهيد الأجر، فيملؤون جيوبهم، ويسقطونها من كرامتها ومنزلتها[2].

ب- في إخماد الشهوة:

المرأة في النظرة الغربيّة هي وسيلة لإخماد الشهوة، وهو أمرٌ لا يمكن إخفاؤه وإنكاره.

2- إشاعة الفساد في البلدان الاسلاميّة:

طوال هذه السنوات التسع عشرة، من أوّل الثورة وإلى يومنا هذا، دأبوا على نسج الأكاذيب حول رؤية الإسلام والجمهورية الإسلامية بشأن المرأة.

الغربيون يريدون أن يبقى الرجل والمرأة، والفتيان والشيوخ، يساقون ـ كما كان الحال في العهد البهلويّ ـ نحو مهاوي الرذيلة والتحلّل. ويطمحون إلى اتّباع نفس هذا السياق في ظلّ نظام الحكم الإسلاميّ، ويبغون إشاعة نفس ذلك البلاء الذي حلّ بالدول الغربية وأضحى اليوم مثار قلق للحريصين في تلك البلدان ـ وخاصة أمريكا ـ حول انتشار ظاهرة الفساد والتحلّل بين شبّانها، حتّى لم يعد بالامكان السيطرة عليها أو معالجتها.

الغربيون يريدون تفشّي هذا الفساد في البلدان الإسلامية، وفي بلدنا الإسلاميّ. الذي يحكم نظامه وفقاً لاُسس القرآن. ويمارسون ضغوطهم الاعلامية بأساليب الاستهانة والسخرية والدجل واختلاق الأكاذيب في ادّعاء أنّ النساء يتعرّضن للتعذيب، من أجل إيقاع النظام الإسلامي في حالة من الانفعالية وارغام الشعب والمسؤولين على التراجع أمام هذه الأقاويل. ولكن حاشا وكلّا أن يكون هذا[3].

3- سلب هويّة المرأة المسلمة:

لقرنٍ من الزمن والثقافة الغربية تسعى مدعومة بالمال والقوّة والسلاح والدبلوماسية من أجل فرض الثقافة الغربية وأسلوب الحياة الغربية على المجتمعات الإسلامية بين النساء. لمئة سنة كان السعي من أجل أن تفقد المرأة المسلمة هوّيتها. فقد استُخدمت جميع العوامل المؤثّرة وعناصر القوّة: المال، والإعلام، والسلاح، والخدع المادية المختلفة، والغرائز الجنسية الطبيعية للإنسان، كلّ هذه استُخدمت من أجل إبعاد المرأة المسلمة عن هويّتها الإسلامية. واليوم إذا كنتنّ أيّتها السيّدات النخبة[4] الإسلامية تسعين لاسترجاع هذه الهوية للمرأة المسلمة، فإنّكنّ تقدّمن أكبر خدمة للأمّة الإسلامية وللصحوة الإسلامية، والعزّة والكرامة الإسلامية. فصحوة النساء، والشعور بالشخصية والهوية بينهنّ، والوعي والبصيرة في المجتمع النسائيّ سيكون لذلك كلّه تأثيرٌ مضاعفٌ على الصحوة الإسلامية والعزّة الإسلامية[5].

[1] خطاب الإمام الخامنئي دام ظله بمناسبة ولادة الصديقة الطاهرة عليها السلام ويوم المرأة، في طهران - ملعب الحرية الرياضي، بحضور جموع غفيرة من النساء المؤمنات، بتاريخ 19/06/1418ه.ق.

[2] خطاب الإمام الخامنئي دام ظله بمناسبة مولد الصديقة الزهراء عليها السلام، في طهران، بحضور جموع من أعضاء المراكز والجامعات الثقافية والسياسة وأسر الشهداء، بتاريخ 21/06/1413هـ.ق.

[3] خطاب الإمام الخامنئي دام ظله بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لرحيل الإمام الخميني قدس سره، في طهران، بحضور جموع غفيرة من أبناء الشعب، بتاريخ 28/01/1418ه.ق.

[4] الخطاب موجه للسيدات النخبة المشاركات في مؤتمر الصحوة الإسلامية واليوم المرأة العالمي، من 84 دولة.

[5] خطاب الإمام الخامنئي دام ظله في لقاء المشاركات في المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة الإسلامية، بمناسبة المؤتمر العالمي للمرأة والصحوة الإسلاميّة، في طهران، بحضور المشاركات في المؤتمر (من 84 دولة)، بتاريخ 11/07/2012م.

هجوم الأمس على عين الأسد يعد الأكبر منذ "عملية الثأر لقادة النصر"

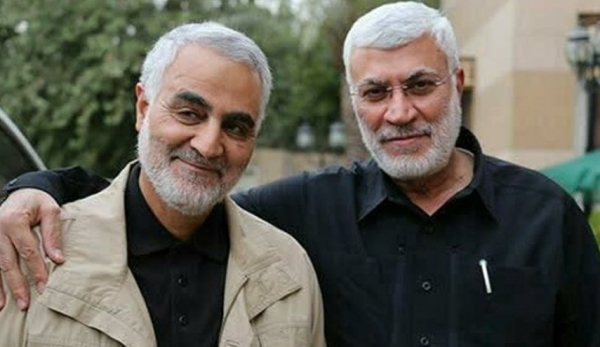

وذكرت الصحيفة، ان الضربة على القاعدة الأمريكية في محافظة الأنبار، التي تضم بشكل أساسي قوات عراقية، تعد أكبر هجوم صاروخي على القوات الأمريكية منذ عام 2020، ردا على اغتيال شهيدا القدس الحاج قاسم سليماني والحاج ابومهدي المهندس في بغداد .

وبحسب الصحيفة، قال الجيش الأمريكي إن"عدة أفراد أمريكيين أصيبوا في هجوم صاروخي باليستي على قاعدة عين الأسد الجوية العراقية غربي بغداد يوم أمس".

وأشارت إلى أنه "منذ بدء الحرب التي يشنها الكيان المحتل على غزة، تعرض الجيش الأمريكي للهجوم 58 مرة على الأقل في العراق و83 مرة أخرى في سوريا من قبل فصائل المقاومة الإسلامية"، مبينة أن "الهجوم يتكون من مزيج من الصواريخ وطائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد".

ولم تتضح حتى الان اضرار وتفاصيل الهجوم الصاروخي الذي طال قاعدة عين الأسد مساء أمس السبت، حتى الان، الا انه يبدو وكأنه اقوى هجوم يطال القاعدة حتى الان منذ بدء التوتر في 17 أكتوبر الماضي، وفقا للصحيفة.

ونقلت رويترز عن مسؤول امريكي قوله، إن "القصف تسبب بإصابات طفيفة لعناصر أمريكيين، وان التقارير الأولية تشير إلى أن القاعدة تعرضت للقصف بصواريخ باليستية، وربما بأنواع أخرى من الصواريخ، والتقييم مستمر".

من جانبها أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن "الهجوم وقع بصواريخ باليستية بالفعل".

القمر الاصطناعي 'ثريا' يرسل اشارته الاولى للأرض بنجاح

وكانت ايران قد نجحت امس بوضع القمر الاصطناعي "ثريا" البحثي الذي يزن حوالي 50 كيلوغراما، في مدار 750 كيلومترا بواسطة حامل القمر الاصطناعي "قائم 100" التابع لحرس الثورة الاسلامية .

يشار الى ان حامل القمر الاصطناعي "قائم 100" هو صاروخ ثلاثي المراحل ويعمل بالوقود الصلب.

وكان قد تم تم تنفيذ الإطلاق شبه المداري للحامل "قائم 100" التابع لقوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري بنجاح في نوفمبر من العام الماضي.

أمير المؤمنين (عليه السلام): أمير الزهد وقدوة الزهّاد

التعلّق بالدنيا والسباق للحاق بركْبها، هو نقصٌ بالنسبة إلى المسؤول في الجمهورية الإسلاميّة وبالمعنى الذي أشير إليه هو نقطة سالبة. يجب أن يكون الأمر معاكسًا لذلك. فلا ينبغي أن يُنظر إلى الحكم والمقام والمنصب في الجمهوريّة الإسلاميّة بصفته غنيمة. لهذا فالناس في العالم يسعون للوصول إلى المناصب؛ لأي منصبٍ كان، فلا فرق؛ من استلام إدارة عضويّة أو رئاسة لمجموعة ومنظمة صغيرة، وصولًا إلى رئاسة أحد البلدان. يسعون خلال خمس، أو ست سنوات للوصول إلى الحكم وخلال هذه السنوات المعدودة يأملون بالحصول على أقصى المتع. فلا تتصوّروا أنّ أناسًا في العالم يسعون مثلًا للوصول إلى رئاسة الجمهورية أو لنيل مناصب عليا، بهدف الخدمة! هم أنفسهم لا يدّعون ذلك. فليس لديهم هذا الادعاء ويعتقدون أنه: أمَّا وقد تمكّنا من الوصول إلى هذا المنصب، فلا بد من الاستفادة من مُتعه. وكما قال أمير المؤمنين لعامله "وإن عملك ليس لك بطُعمة"[1]، فإنهم يعدّونها طُعمة. فالدنيا لديهم طعمة وعندما يصلون إليها لا بدّ وأن يستنزفوها بالمخالب والأسنان ويتمتعوا بها، وأن يستفيدوا بالحدّ الأقصى من أموالها، قوتها، نفوذها، تسهيلاتها، إمكاناتها ويلتهمونها ويقدّمونها لقمةً سائغة لأقاربهم وأصدقائهم.

وهذا هو عُرف الدنيا. لكن ماذا عن الجمهوريّة الإسلاميّة؟ هنا لا بدّ وأن تُتلقى هذه المسائل على أنّها عين المسؤوليّة والتكليف المحض. تتلقّى كوظيفة؛ وظيفة صعبة كلما ارتقت زادت صعوبة. فينبغي أن يُنظر إليها كمسؤولية ذات تعهّد والتزام. لا أن نتلقّاها على أّنها أفضل الفرص حينما نجد الإمكانات متاحة، فنستغلها للرفاهية الشخصيّة، الشكليّات، الإسراف والترف وغيره. فلا فرق بين أن يكون المنصبُ نيابةً في المجلس (النّيابي)، أو في الأجهزة الحكوميّة العليا، أو مسؤوليّات عسكريّة كبرى، أو مسؤوليّات قضائيّة عليا. لا ينبغي أن يُنظر إلى هذه الإمكانات كطُعمة وغنيمة ونقول: “الآن وقد وصلنا، فلنستغلّ الوضع!” ينبغي أن يخضع كلّ شيء للحقّ والحساب وأن يكون بالتحلّي بروحيّة الإعراض عن زخارف الدنيا. فإذا تحقّق هذا، يصبح الطريق والحركة أسهل.[2]

ضرورة اقتداء المسؤولين بزهد أمير المؤمنين (عليه السلام)

هناك نقطتان في حياة أمير المؤمنين (عليه السلام)، ينبغي أن يُلتفت إليهما أكثر خلال هذه الفترة من حياة وطننا وهذه الحقبة من الزمن. بالطبع فإنّ تلك النقطتين هما في الواقع فصلان من فصول حياة أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفي الحقيقة هما صفحتان من كتاب ضخم. لكنّهما صفحتان مهمتان أيضًا.

... النقطة الثانية هي الزهد والحياة الشخصيّة. فينبغي أن أقيّمَ حياتي وأنظر إن كنت مُنصبًّا على حياتي الشخصيّة أم لا؟

كلّ منّا يجب أن يحاسبَ نفسه. فحينما يدور الحديث بين المسؤولين أو عنهم، فإنّ القضيّة هي قضيّة شخصيّة. أي أنّه يتوجّب على كلّ مسؤولي البلد أن يسعوا ويجتهدوا لتتجلّى فيهم ملامح زهد أمير المؤمنين (عليه السلام). بالطبع فإنّنا لن نستطيع إدراك زهد علي (عليه السلام) ولا نقدر أن نتحمّله. فنحن لا نقدر أن نعيش هكذا! لكن ربّما يمكننا الحصول على شعاع وقبس من تلك العدالة وذلك الزهد. لا ندّعي أنّنا لا نقدر، فالإمام سلام الله عليه هو من قال ذلك. فلا أحد يقدر على ذلك والأمر ليس محصورًا فينا فقط. حتى بعض المعصومين (عليهم السلام) أيضًا حينما حاولوا، أظهروا عجزهم عن التصرف كأمير المؤمنين، القضيّة ليس البحث حوّل هذا النحو من العدالة. لكن ينبغي أن تكون هذه صبغتنا ولو في الحدّ الأدنى. ينبغي أن يكون هذا سلوكنا ولو بشكل أضعف وأقلّ. لا ينبغي أن نتحرّك في جهة معاكسة. يجب على المسؤولين أن يعلّموا الشعبَ هذا المعنى بشكل عمليّ.[3]

[1] نهج البلاغة، الخطبة 5.

[2] في لقاء الموظفين وفئات الشعب المختلفة في يوم ولادة حضرة أمير المؤمنين (عليه السلام)، 17/10/1371هـ.ش [7/1/1993م].

[3] في لقاء الموظفين وفئات الشعب المختلفة في يوم ولادة حضرة أمير المؤمنين (عليه السلام)، 17/10/1371هـ.ش [7/1/1993م].

لماذا علينا الحذر من الأمراض الأخلاقية النفسانية؟

لا قدّر الله أن يُبتلى الإنسان بأمراض لا تظهر آلامها. إنّ الأمراض المؤلمة تدفع الإنسان لأنّ يُفكّر بعلاجها، فيذهب إلى مراجعة الطبيب أو المستشفى. بيد أنّ المرض الذي لا يُرافقه الألم ولا يشعر الإنسان بتبعاته مرض خطير لأنّه عندما يتنبّه إليه الإنسان يكون قد فات الأوان واستحال العلاج.

والأمراض النفسية هي من هذا النوع. فلو كانت مصحوبة بالألم المباشر لحرّكت المصاب ودفعته إلى معالجتها. ولكن ماذا نفعل إذا كانت هذه الأمراض لا يُحسّ بآلامها رغم خطورتها؟

إنّ مرض الغرور والأنانية، من الأمراض التي لا تظهر آلامها وهي ليس فقط غير مصحوبة بالألم، بل تتّسم بظاهر يبعث على التلذّذ. إذ أنّ مجالس الغيبة والنميمة قد تكون محبّبة!

فالإنسان يشعر مع حبّ النفس وحبّ الدنيا وهما مصدر جميع الذنوب، بلذّة ونشوة. فإذا ما ابتُلي الإنسان بحبّ الدنيا واتباع الهوى، واستحوذ حبّ الدنيا على قلبه، فإنّه يتألّم من كلّ شيء عدا الأمور الدنيوية، ويُعادي - والعياذ بالله- الله وعباده والأنبياء والأولياء وملائكة الله، ويحسّ بالحقد والبغضاء تجاههم.

وحينما يأتي أجله وتأتي ملائكة الله لتتوفّاه يشعر بالاستياء الشديد وينفر منهم، لأنّهم يريدون أن يُبعدوه عن محبوبته (الدنيا والأمور الدنيوية). ولذلك يُبغضهم وينفر منهم، وربما يخرج من هذه الدنيا وهو عدوّ لله تعالى.

حدّثَ أحد الأكابر من أهالي قزوين رحمه الله فقال: "إنّه كان جالساً عند رأس شخص يحتضر فسمعه يقول: إنّ الظلم الذي ظلمني إيّاه الله تعالى لم يظلمني أحد مثله، فلقد بذلت مهجتي في تربية أولادي، وها هو يريد أن يُبعدني عنهم! فهل هناك ظلم أشدّ من هذا وأعظم؟".

اتقوا الله.. اخشوا عاقبة الأمور... أفيقوا من غفلتكم... إنّكم لم تفيقوا بعد ولم تخطوا الخطوة الأولى. إنّ اليقظة تُمثّل الخطوة الأولى في السلوك.

الحذر من استفحال حبّ النفس والدنيا

إذا لم يُهذّب الإنسان نفسه، ولم يُعرض عن الدنيا ويُخرج حبّها من قلبه، فيُخشى عليه أن يترك الدنيا وقلبه مملوء بالحقد على الله وأوليائه وأن يواجه مثل هذا المصير المشؤوم.

هل حقّاً إنّ هذا الإنسان الصلف هو أشرف المخلوقات، أم هو في الحقيقة أشرّ المخلوقات؟ يقول الله تعالى: ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾[1].

إنّ المستثنى في هذه السورة هم "المؤمنون" الذين عملوا الصالحات فحسب، و"العمل الصالح" هو الذي ينسجم مع الروح.

ولكن كثيراً من أعمال الإنسان كما ترون تنسجم مع الجسم دون أن يوجد من النواحي المذكورة في السورة المباركة عين أو أثر.

فإذا كان الأساس أن يُسيطر عليكم حبّ الدنيا وحبّ النفس ويحول دون إدراككم للحقائق والواقعيات، ودون أن يكون عملكم خالصاً لوجه الله تعالى، ويمنعكم عن التواصي بالحقّ والتواصي بالصبر، ويسدّ طريق الهداية أمامكم؛ فإذا كان هذا الأساس فستبوؤون بالخسران المبين وتكونون ممّن خسر الدنيا والآخرة. لأنّكم أضعتم شبابكم وحُرمتم من نعم الجنّة ونعيم الآخرة، وأضعتم دنياكم وآخرتكم.

احذروا أن يستفحل لا سمح الله حبّ الدنيا وحبّ النفس شيئاً فشيئاً في نفوسكم، ويصل بكم الأمر إلى أن يتمكّن الشيطان من سلب إيمانكم؛ إذ يُقال إنّ كلّ جهود الشيطان تتكرّس لسرقة الإيمان وسلبه.

إنّ كلّ جهود إبليس ومساعيه مكرّسة لاختطاف إيمان الإنسان. فلم يُقدّم لكم أحد تعهّداً أو مستنداً ببقاء إيمانكم. فما أدراكم لعلّه إيمان مستودع يتمكّن الشيطان في النهاية من سلبه منكم، فتخرجون من الدنيا بعداوة الله وأوليائه.. عُمْرٌ قضيتموه تتنعّمون بالنعم الإلهية وتجلسون على مائدة الإمام صاحب الزمان (عج) وفي النهاية تُفارقون الحياة عديمي الإيمان، والعياذ بالله، وتُعادون ولي نعمتكم.

وعليه فإذا كانت لديكم علاقة بالدنيا ومحبّة لها، فحاولوا بكلّ جهدكم أن تقطعوا هذه العلائق. إنّ هذه الدنيا بكلّ زخارفها وبهارجها، أحقر من أن تستحقّ المحبّة، فكيف إذا ما كان الإنسان محروماً حتى من هذه المظاهر. فماذا تملكون أنتم من الدنيا حتى تنشدّ قلوبكم إليها؟...

وإذا افترضنا أنّ لكم من الدنيا ما للمرفّهين والمترفين، فإنّكم ستقضون عمركم باللذائذ ثم ترون عند انتهاء العمر أنّ كلّ ذلك ليس أكثر من حلم جميل سرعان ما انقضى، بَيْدَ أنّ تبعاته ومسؤوليّاته سوف تبقى تلاحقكم وتأخذ بخناقكم دوماً.

[1] سورة العصر، الآيات 1 - 3.

لماذا ينبغي عليك أن تسأل الله العفاف؟

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنّ الله يحبّ الحييّ المتعفّف، ويبغض البذي السائل الملحف"[1]. وعن الإمام علي عليه السلام في صفة المتّقين: "حاجاتهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة"[2].

ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو: "اللهمّ، إني أسألك الهُدى والتُقى والعفاف والغنى!"[3].

شعب العفاف وآثاره

للعفاف العديد من الشعب، منها:

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أمّا العفاف: فيتشعّب منه الرضا، والاستكانة، والحظّ، والراحة، والتفقّد، والخشوع، والتذكّر، والتفكّر، والجود، والسخاء، فهذا ما يتشعّب للعاقل بعفافه رضى بالله وبقسمه"[4].

وأمّا من ناحية الآثار، فللعفّة آثار عديدة، منها:

- القناعة: القناعة أحد أهم أصول العفاف، عن الإمام علي عليه السلام: "على قدر العفّة تكون القناعة"[5].

- الغيرة: عن الإمام علي عليه السلام: "دليل غيرة الرجل عفّته"[6].

- الصبر على الشهوات: وعنه عليه السلام: "الصبر عن الشهوة عفّة، وعن الغضب نجدة"[7]، وعنه عليه السلام: "العفّة تضعف الشهوة"[8].

- زكاة الأعمال: وعنه عليه السلام: "بالعفاف تزكو الأعمال"[9].

معوّقات العفّة وموانعها

إنّ العفّة هي برنامج حياة وخلق وأدب، يجب أن يتحلّى بها من أراد السموّ والمروءة، وما تماسك المجتمعات والأسر إلّا بوجود العفّة القوية الراسخة في ذلك المجتمع. وإنّ من أسباب تفكّك المجتمعات والأسر، هو ضياع العفّة وضعفها، وكثرة الابتذال، والتحلّل من القيود والضوابط الدينية، بلا فرق بين الفقهي، والأخلاقي، والاجتماعي والمالي منها، وأكثر ما يؤدّي إلى الابتذال وضعف العفّة أو عدم وجود العفاف، هو:

- وسائل الإعلام وما تقدّمه من سموم عبر شاشاتها المختلفة.

- حملة الإفساد الموجّهة للمرأة، وتزيين الفاحشة لها، وذلك بالدعوة للتبرّج والسفور، وترك الحجاب.

- تأخّر الزواج عند الشباب، وذلك بسبب صعوبة المعيشة وارتفاع المهور.

- قلّة الورع، وقلّة الأمانة، وعدم المبالاة بالحلال والحرام.

- دعاة الفجور ودعاة التحلّل من القيم والفضائل، إنّما غرضهم أن يصبغوا المجتمع المسلم بصبغةٍ غير إسلامية وأن يحوّلوا المجتمع المحافظ على دينه وأخلاقه وقيمه إلى مجتمعٍ منهار القيم والأخلاق.

- أعداء الشريعة الذين يروّجون للتحلّل من القيم والفضائل، ولهم شُبَهٌ يدلون بها، فيقولون إنّه لا بدّ من إعطاء النّفس مُناها وترفيهها وجعلها ترى وتشاهد ما تفرّج به همومها، وهذا كلّه من المغالطات، فإنّ مقصودهم بذلك فتح الشرّ على مصراعيه وعدم الغيرة على محارم الله.

- ومن أهمّ المعوّقات للعفّة الفساد الإعلاميّ في كثير من القنوات الباطلة التي تضيع فيها العفّة وتعلو فيها الرذيلة، هذه القنوات والمنتديات التي توجّه سمومها ضدّ القيم والأخلاق فتضيع العفّة وتنتشر الرّذائل.

ومن أسباب ذلك أيضًا انخداع بعضهم واغتراره بما عليه الأعداء من فسادٍ في أخلاقهم وقيمهم، ينظر الى فساد الأخلاق والقيم فيغترّ بذلك، ولا ينظر الى ما أصابهم من التهوّر وما أصابهم من الأمراض الفتّاكة التي حارت بها عقولهم وضعفت بها نفوسهم وأصبحوا يعانون من تلك الأمراض والأوبئة ما أقاموا لأجله المستشفيات وأنفقوا الأموال الطائلة ليعالجوا تلك الأمراض الفتّاكة التي حلّت بهم.

- ومن ذلك أنّ بعضهم يقول إنّ المرأة أو الشاب أو الشابّة لا بدّ أن يمضوا شبابهم في عدم التقيّد، وهذا كلّه من المصائب، فإنّ من نشأ على شيءٍ شاب عليه ومن شاب على شيءٍ مات عليه ، فلا بدّ من المحافظة على القيم والمحافظة على الأخلاق.

- إنّ الإختلاط بلاءٌ عظيم، سواءٌ أكان اختلاطاً عامّاً أم خاصّاً، فالاختلاط بين الجنسين في ميادين العمل من أعظم وصمة على الإسلام وأهله، بل هو يفتح باب الشرّ على مصراعيه.

- إنّ الإختلاط بين الجنسين يقضي على الحياء والفضيلة والعفّة والشرف والكرامة، ويزحزح أمن المجتمع، ويدمّر الأخلاق والفضائل. وهو جريمةٌ لا يرضى بها من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان، يرفضها كلّ مسلم ولا يرضاها لنفسه ولا لبناته ولا لأخواته ولا لواحدة من المسلمات، فالاختلاط سواءٌ كان عامّاً أو حتّى بين العوائل، الاختلاط بين غير المحارم أمرٌ منهيٌّ عنه، فلا بدّ للمسلمين من الحفاظ على سلوكهم والمحافظة على أعراضهم، والاعتقاد أنّ الاختلاط جريمة نكراء وبليّة من البلايا ما يليه. وبناءً عليه، لا بدّ من التذكير بما يحصّن النفس، ويصحّح السلوك ويقوّمه من خلال أمور:

- الحرص على عفّة الجوارح: المسلم يعفّ يده ورجله وعينه وأذنه وفرجه عن الحرام، فلا تغلبه شهواته، وقد أمر الله كلّ مسلم أن يعفّ نفسه ويحفظ فرجه، قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ﴾[10].

- الحرص على عفّة الجسد: فعلى المسلم أن يستر ما بين سرّته إلى ركبتيه، وعلى المسلمة أن تلتزم بالحجاب، لأنّ شيمتها العفّة والوقار، قال الله - تبارك وتعالى -: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾[11]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾[12].

وحرَّم الإسلام النظر إلى المرأة الأجنبية، وأمر الله المسلمين أن يغضّوا أبصارهم، فقال: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ﴾[13]. وقال تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾[14].

- العفّة عن أموال الغير، وعفّة المأكل والمشرب: المسلم عفيف عن أموال غيره لا يأخذها بغير حقّ.

ويمتنع عن وضع اللقمة الحرام في جوفه، وكلّ لحم نبت من حرام فالنار أولى به، يقول تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾[15].

[1] سورة الأحزاب، الآية 33.

[2] الشيخ الطوسي، الأمالي، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة، نشر: دار الثقافة، قم، 1414هـ، ط1، ص29، المجلس الثاني، ح43/12.

[3] الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق وتصحيح: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، ج5، ص184، بيروت، لبنان، 1983م، باب73، ح3555.

[4]ابن شعبة الحراني، تحف العقول، ص17.

[5] التميمي الآمدي، غرر الحكم، حكمة 6179.

[6] م.ن، حكمة 5104.

[7] م.ن، حكمة 7646.

[8] م.ن، حكمة 5104.

[9] م.ن، حكمة 4238.

[10] سورة النور، الآية 33.

[11] سورة النور، الآية 31.

[12] سورة الأحزاب، الآية 59.

[13] سورة النـور، الآية 30.

[14] سورة النور، الآية 31.

[15] سورة البقرة، الآية 172.

النظرة للموت كتوسعة للحياة

كما ينبغي الانتباه - ضمن دراسة ظاهرة الموت - إلى حقيقة أنّ ظاهرتي الموت والحياة توجدان في عالم الوجود نظام التعاقب، بمعنى أنّ موت كلّ جماعة يُمهّد الحياة لجماعة أخرى فيه، فأجساد الحيوانات الميتة لا تذهب هدراً، بل إنّها تولد حيوانات نشطة جديدة أو نباتات طرية شابة، كما أن الصدف يقدم لعالم الوجود عندما ينغلق درّة مضيئة ثم يتولّد - من مادّة الصدف المنكسر نفسه - صدف جديد وشاب يُربّي في داخله جوهرة ثمينة أُخرى، وهكذا تتكرّر هذه العملية باستمرار، ويستمرّ فيض الحياة اللامتناهي وعلى مدى الزمان.

ولو لم يمت الذين عاشوا قبل ألف سنة لما حظي أهل هذا العصر بنعمة الحياة، كما أنّ بقاء أهل هذا العصر أحياء يسلب أجيال المستقبل فرصة الحياة، وإذا لم تقتطف ورود الموسم الزراعي السابق، فإنّ الورود الجديدة الطريّة لن تجد فرصة إظهار جمالها.

إنّ سعة المادّة لتقبّل الحياة المحدودة من جهة المكان، لكنّها غير محدودة من جهة الزمان، والطريف أنّ لمادّة العالَم سعة زمانية تتناسب مع سعتها المكانية، فكلّما ازدادت سعتها المكانية، ازدادت تبعاً لها سعتها الزمانية وبصورة لا نظير لها.

ومن المحتمل أن يعترض معترض بأن يقول: إنّ قدرة الله سبحانه مطلقة لا حدّ لها، فما المانع أن يبقى هؤلاء خالدين، ويوفّر الله للأجيال القادمة ما تحتاجه من مكان وطعام؟

لكن القائلين بهذا الاعتراض لا يعلمون أنّ كلّ ممكن الوجود قد أفاض الله ويفيض الوجود عليه، وغير الموجود هو الذي يفتقد لإمكانية الوجود. وحتى مع فرض إمكان وجود مكان آخر مناسب لحياة أقوام أخرى، فإنّ الإشكال يبقى على قوّته، لأنّ استمرار هؤلاء الأقوام في الحياة - حتى مع هذا الفرض - سيُشكّل مانعاً لوجود وحياة أجيال لاحقة في هذا المكان المفترض[1].

وقد ذكرنا هذه الحقيقة كقضية تكميلية للجواب الذي عرضناه تحت عنوان "الموت أمر نسبي"، والنتيجة استفادة من الجمع بين هاتين الحقيقتين هي: أنّ مادّة الكون تُوجدُ - بسيرها الطبيعي وحركتها الجوهرية - الجواهر النقية المتألّقة للأرواح المجرّدة، ثم تترك الروح المجرّدة المادّة وتواصل حياتها في مرتبة حياتية أعلى وأقوى، لتفسح المجال للمادّة لكي تُربّي في أحضانها جوهرةً أخرى.

وبناءً على هذه النتيجة يتّضحُ أنّ الموجود في هذا النظام الكوني هو التكامل والرقي في مراتب الحياة ولا غير، وهذا التكامل والرقي يتحقّق من خلال عمليات النقل والانتقال.

ولا يُمكن أن يكون ثمّة محلٍّ لمثل هذه الاعتراض في فلسفة الذي يقول: "كما تنامون تموتون، وكما تستيقظون تُبعثون"[2] كما ورد في الحديث النبوي، وصاحب هذه العقيدة لا يرهب الموت، بل يُقبل عليه بشوق ويرى فوزه فيه كما كان حال الإمام علي عليه السلام. يقول الفيلسوف الإلهي الجليل السيد الميرداماد[3] ما مضمونه: لا تخش مرارة الموت، فمرارته تكمن في الخشية منه، ويُحدّد الفيلسوف الإلهي الإشراقي الشيخ السهروردي[4] قاعدةً مؤدّاها: نحن لا نعدّ الحكيم حكيماً حتى يُصبح قادراً على خلع بدنه بمحض إرادته، أي يُصبح خلع البدن والتحرّر منه ملكة له وكأمر عادي وبسيط. وللسيد الميرداماد - وهو الحكيم المحقّق ومؤسّس حوزة أصفهان - كلام مماثل لكلام الشيخ السهروردي.

أجل، هذا هو منطق العارفين بقيمة الجوهرة الثمينة التي تتربّى في باطن الجسم الإنساني، أمّا الذي حبس نفسه في سجن الأفكار المادّية الخاطئة وذات الأفق الضيّق، فمن الطبيعي أن يخاف من الموت، لأنّه يراه معبراً إلى العدم ويُوذيه تصوّر أن يهدم الموت هذا الجسم الذي يتوهّم أنّه يُمثّل كلّ وجوده وهويّته وحقيقته، ولذلك فإنّ رؤيته هذه للموت تجعله ينظر بعين التشاؤم إلى الكون برمته.

وعلى مثل هذا الشخص أن يُعيد النظر في طبيعة فهمه للكون والحياة، وعليه أن يعرف أنّ اعتراضه على وجود قانون الموت ناتج من فهمه غير الصحيح للكون والحياة.

ويُذكّرني هذا الموضوع بقصّةِ رجل ساذج كان يبيع الكتب في المدرسة الفيضية في الأعوام التي كُنتُ أدرس فيها في قم، كان هذا الرجل يعرض كتبه ويشتري طلبة الحوزة ما يرغبون فيه منها، وكانت تصدر منه أفعال عجيبة وكلمات مضحكة يتناقلها الطلبة، وقد نقل أحدهم أنّه ذهب إليه لشراء كتاب منه، ولمّا سأله عن ثمنه أجابه: لا أبيع هذا الكتاب؟! فسأله: ولماذا؟ أجاب: إذا بعته وجب عليّ أن أشتري نسخة أخرى لأضعها في محلّه! فضحك الطالب من قوله: إذ لا يخفى أنّ بائع الكتب لا يكون بائعاً للكتب ولا يربح شيئاً إذا لم يكن يبيع ويشتري الكتب.

والخلق برمّته تجارة، والكون سوق للبيع وتهيئة البضائع والحصول على الربح، وهذه العملية تتكرّرُ فيه باستمرار. ونظام الموت والحياة نظام تبادلي ونظام ازدياد وتكامل، والذي ينتقده لم يعرف قوانين العالم وغايته.

[1] يُضاف إلى ذلك أنّه حتى تغيّر المستوى الطبيعي المتعارف من مدّة الحياة يؤدّي إلى اختلال نظام الحياة كما يشير إلى ذلك ما رواه الشيخ الصدوق في أماليه مسنداً عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "إنّ قوماً أتوا نبيّاً لهم فقالوا: ادع لنا ربك (ربنا - خ) يرفع عنّا الموت، فدعا لهم، فرفع الله تبارك وتعالى منهم الموت، وكثروا حتى ضاقت بهم المنازل وكثر النسل، وكان الرجل يُصبح فيحتاج أن يُطعم أباه وأمّه وجدّه وجدّ جدّه، ويوضيهم (يرضيهم - خ) ويتعاهدهم فشغلوا عن طلب المعاش، فأتوه فقالوا: سل ربّك أن يردّنا إلى آجالنا التي كنّا عليها، فسأل ربّه عزّ وجلّ فردّهم إلى آجالهم ". بحار الأنوار، ج6، ص116.

وعليه يتّضح أنّ مستوى الآجال المألوف للكائنات ينسجم مع خصوصيات النظام الخلقي الأحسن. (المترجِّم).

[2] الجامع لأحكام القرآن، ج15، ص261، في تفسير سورة الزمر، الآية 42، وروضة الواعظين، 53 باختلاف يسير، وعنه التفسير الأصفى، ج2، ص711، وص870.

[3] محمد باقر بن محمد الحسيني، توفي سنة 1041هـ، الاسترأبادي الأصل، المعروف بالمير الدماد، فقيه، أصولي، حكيم، رياضي، شاعر له تصانيف عديدة منها: رسالة في حدوث العالم وغيره. أعلام الزركلي، ج6، ص272 ومعجم المؤلفين، ج6، ص156، رقم 12360.

[4] أبو حفص شهاب الدين عمرو بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمويه البكري الشافعي الصوفي العارف الحكيم، له كتاب جذب القلوب إلى مواصلة المحبوب، وعوارف المعارف، توفي ببغداد سنة 632، الكنى والألقاب، ج2، ص325.