emamian

عودة سورية إلى الجامعة تطوي صفحة سوداء استمرت 12 سنة

مصادر متابعة ذكرت أن مشروع القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب نص على استئناف مشاركة الوفود السورية باجتماعات الجامعة اعتبارا من الاحد. يأتي ذلك قبيل موعد القمة العربية المقررة في مدينة جدة في التاسع عشر من هذا الشهر.

الخارجية السورية وفي بيان شددت على أهمية العمل المشترك والحوار للتصدي للتحديات التي تواجهها الدول العربية.

من جهته قال الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، من القاهرة، أن دبلوماسية الحوار، ومساعي التكامل العربي التي تبناها العراق، كان لها جهد حقيقي في عودة سوريا لمقعدها في الجامعة.

وكانت الجامعة العربية جمدت عضوية دمشق فيها، في تشرين الثاني/ نوفمبر عام الفين واحد عشر ، بموافقة ثماني عشرة دولة، في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت آنذاك.

وبعودة سوريا الى الجامعة العربية تطوى صفحة سوداء في طريقة تعاطي الجامعة مع سوريا التي واجهت وحلفاءها الارهاب العابر للحدود وللطوائف.

في شكل من اشكال الانتقاص من سيادة الدول التي تعامت عنها الجامعة العربية لا بل تداعت لاعطاء مقعد سوريا لجماعات متطرفة مسلحة كان همها الوحيد تقسيم سوريا وتدميرها خدمة لاجندات هدامة..

دمشق ومحور المقاومة الذي وقف معها في احلك الظروف ،ها هي اليوم تنتصر دعوتها التي اطلقتها واصرت عليها مرارا على ضرورة الوحدة العربية في مواجهة التحديات التي تعصف بالامة.

لقد وصلت الجامعة العربية الى هذا القرار متأخرة كثيرا بينما كانت سوريا تتمزق بفعل الارهاب والقتل والتدمير، وصدوره اليوم يعد انتصارا كبيرا للدولة السورية التي حاربت الإرهاب والتدخل الخارجي.

ربما يعكس البيان الصادر عن الجامعة العربية إدراكا لهذه الحقائق وحرصا على الأمن القومي العربي وحرصا أيضا على أن تكون هناك عملية سياسية في سوريا بعيدا عن الإرهاب والتآمر والتدخل الخارجي.

"مشروع قرار"من مجلس وزراء الخارجية العرب لحل أزمة السودان.. اليكم تفاصيله!

وجاء في بيان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية، أن "مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية عقد اجتماعا عاديا اليوم الأحد، بناء على مذكرة مقدّمة من جمهورية مصر بخصوص الأوضاع في السودان".

وأضاف البيان أن المجلس اتّخذ عدة قرارت بخصوص السودان أهمها، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة أراضيه والتعامل مع الأزمة بأعتبارها شأنا داخليا سودانيا، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية الوطنية ومنع انهيارها، بالإضافة إلى الحيلولة دون أي تدخّل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليمي.

كما قرّر المجلس الوزاري "تشكيل مجموعة اتصال عربية مكوّنة من السعودية ومصر والجامعة العربية تتولى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليميا ودوليا بهدف التوصل لحل الأزمة".

كما قرّر المجلس "بذل المساعي من أجل التوصل لوقف إطلاق نار كامل ومستدام، وكذلك التواصل مع المنظمات والهيئات الإغاثية لتوفير الدعم الطبي والإنساني للمواطنين والنازحين داخل السودان عبر السلطات السودانية".

كيف ينبغي أن نقرأ القرآن؟

من الآداب المهمَّة لقراءة القرآن والتي تُكسب الإنسان نتائجَ كثيرةً وفوائدَ لا تُحصى هو التَّطبيق. وكيفيَّتُه أنَّه عندما يتفكّر الإنسان في كلّ آية من الآيات الشّريفة عليه أثناء التفكُّر وبعده أن يُطبّق مفاد هذه الآيات الشّريفة على حاله ونفسه، فيرفع نقصانه بواسطة هذا التطبيق ويشفي أمراضه من خلاله.

وبإمكاننا القول إنّ وظيفة وتكليف القارئ الحقيقي والسالك إلى الله هي أن يعرض نفسه على القرآن الشّريف من خلال تطبيق ما قرأهُ وتفكَّرَ فيه على نفسه. فكما أنَّ الميزان في صحَّة الحديث وعدم صحّته واعتباره وعدم اعتباره في أن يعرضَه على كتاب الله، فما خالف كتاب الله فهو باطل وزخرف وما وافق فهو حقّ. كذلك فإنَّ الميزان في الاستقامة والاعوجاج والشقاء والسعادة هو أن يكون مستقيماً وصحيحاً في ميزان كتاب الله. وكما أنّ خُلق رسول الله هو القرآن فعليه أن يجعل خُلقه موافقاً للقرآن حتَّى يكون مطابقاً لخُلق الوليّ الكامل أيضاً. وأمّا الخُلق الذي يكون مخالفاً لكتاب الله فهو زخرف وباطل. وكذلك جميع معارف الإنسان وأحوال قلبه، وأعمال الباطن والظاهر لا بدّ أن يُطبّقها على كتاب الله ويعرضها عليه حتَّى يتحقّق بحقيقة القرآن ويكون القرآن صورته الباطنية.

فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: "أنا أول وافد على العزيز الجبّار يوم القيامة وكتابه وأهل بيتي ثمَّ أمّتي ثمَّ أسألهم ما فعلتم بكتاب الله وبأهل بيتي"[1].

وإذا لم يُحيي الإنسان أحكام القرآن ومعارفه من خلال العمل بها والتحقّق بحقيقتها، فإنَّه لن يتمكَّن من أنْ يُجيبَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم عمّا فعله بهذه الأمانة، لأنّه لا توجدُ إهانةٌ أعظمُ من أن ينبذَ الإنسان مقاصد القرآن ودعواته وراء ظهره. فليس إكرام القرآن وأهله وهم أهل بيت العصمة والطهارة عليه السلام بتقبيل جلده أو أضرحتهم المطهّرة فقط، فهذه مرتبة ضعيفة من الاحترام والتكريم، وهي تُصبح مقبولة إذا عملنا بأوامره وأوامرهم عليهم السلام، وإلا فهو ضرب من الاستهزاء واللعب.

وقد حذّرت الأحاديث الشّريفة بشدّة من قارئ القرآن الذي لا يعمل به ولا يُطبّقه على نفسه، فعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال في حديث: "من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حبّ الدُّنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان في الدرجة مع اليهود والنصارى الذي ينبذون كتاب الله وراء ظهورهم، ومن قرأ القرآن وأراد به السمعة والوصول إلى الدُّنيا لقي الله ووجهه عظم لا لحم فيه وزجّه القرآن على قفاه حتَّى يدخل النَّار ويسقط في النَّار مع الذين سقطوا، ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَني أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ بَصيراً * قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى﴾[2] فيؤمر به إلى النَّار، ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقّهاً في الدِّين كان له من الثواب مثل جميع ما يُعطى الملائكة والأنبياء والمرسلون، ومن تعلّم القرآن يريده رياءً وسمعة ليُماري به السفهاء ويُباهي به العلماء ويطلب به الدُّنيا بدّد الله عزّ وجل عظامه يوم القيامة ولم يكن في النَّار أشدّ عذاباً منه، وليس نوع من أنواع العذاب إلا ويعذّب من شدّة غضب الله عليه وسخطه، ومن تعلّم القرآن وتواضع في العلم وعلّم عباد الله يريد ما عند الله لم يكن في الجنَّة أعظم ثواباً منه ولا أعظم منزلة منه ولم يكن في الجنَّة منزلة ولا درجة رفيعة ولا نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل"[3].

[1] الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص600.

[2] سورة طه، الآيتان 125-126.

[3] الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج6، ص183.

الغِنى والفقر الحقيقيان

بيّن مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّ حقيقة القناعة هي غنى القلب، وتلك حقيقة لا مرية فيها، فقد روى أبو ذرّ الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟" قُلتُ: نعم يا رسول الله، قال: "فترى قلّة المال هو الفقر؟" قُلتُ: نعم يا رسول الله. قال: "إنّما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب"[1].

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس الغنى عن كثرة العَرَض[2]، ولكن الغنى غنى النفس"[3]. فكم من غنيّ عنده من المال ما يكفيه وولدَه ولو عُمِّر ألف سنة، يُخاطر بدينه وصحّته ويُضحّي بوقته يريد المزيد! وكم من فقير يرى بسبب قناعته أنّه أغنى الناس، وهو قد لا يجد قوت يومه! فالعلّة في القلوب: رضىً وجزعاً، واتساعاً وضيقاً، وليست في الفقر والغنى.

ومن أُشرِبَ اليأسَ كان الغنِيَّ ومن أُشربَ الحرصَ كان الفقيرا

وبالقناعة يتحقّق شكر المنعم سبحانه وتعالى، وذلك أنّ من قنع برزقه شكر الله تعالى عليه، ومن لم يقنع قصَّر في الشكر، وربما جزع وتسخّط، والعياذ بالله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "كن ورعاً تكن أعبد الناس، وكن قنعاً تكن أشكر الناس"[4].

كما أنّ العزّ في القناعة، والذلّ في الطمع، وذلك أنّ القانع لا يحتاج إلى الناس، فلا يزال عزيزاً بينهم باستغنائه عنهم، والطمّاع يُذلّ نفسه من أجل المزيد، ومن حديث جبرائيل عليه السلام للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ".. واعلم أنّ شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزّه استغناؤه عن الناس"[5].

الحياة الطيّبة

قال الله العظيم في مُحكم كتابه وجليل خطابه: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ﴾[6].

سُئل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾، فقال: "هي القناعة"[7]، وروى الطبري في تفسيره عنه عليه السلام ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ قال: "القنوع"[8].

وقال بعد أن ساق أقوال جملة من المفسّرين: وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: تأويل ذلك: فلنُحيينه حياة طيبة بالقناعة، وذلك أنّ من قنعه الله بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه، ولم يعظم فيها نَصَبه ولم يتكدّر فيها عيشه باتباعه بغية ما فاته منها، وحرصه على ما لعلّه لا يُدركه فيها[9].

خذ القناعة من دنياك وارضى بها لو لم يكن لك فيها إلا راحة البدنِ

وانظُر إلى من حوى الدنيا بأجمعِها هل راحَ منها بغير الحنط والكفنِ[10].

إيثار القناعة

إذن ما الذي نصنع كي لا نسقط في فخّ الحرص العظيم؟ يُجيبنا الإمام عليه السلام على هذا السؤال بالقول: "ادْفَعْ عَظِيمَ الحِرْصِ بِإِيثَارِ القَنَاعَةِ".

"ومن أجل محاربة الحرص يتعيّن على المرء أن يُفكّر ويسأل نفسه: إلى أيّ مدى أنا متيقّن من بقائي على قيد الحياة؟ إنّني أستطيع، في كلّ لحظة من لحظات عمري، أن أجني ما لا نفاد له ولا حدّ يحدّه من الربح والفائدة، فإن قلتُ: "سبحان الله" مرّة واحدة غُرست لي في الجنّة شجرة تبقى إلى أبد الآبدين. إذن فإنفاق لحظة واحدة في قول: "سبحان الله" له مثل هذا النفع الأبديّ.

فإن كانت الحال هذه فهل من اللائق أن يُمضي الإنسان هذا العمر القيّم في اقتناء اللباس الأجمل، وشراء البيت الأوسع، وجمع الدخل الأكثر، وما إلى ذلك؟! فقد يندم المرء ويعتصره الغمّ الشديد حتّى في هذه الدنيا على الأوقات التي أنفقها في جمع بعض الأموال عندما يُشاهد أنّه قد آن أوان رحيله عن هذه الدنيا وستقع أمواله بأيدي ورثته، ولن يُصيب منها شيئاً على الإطلاق، بل وقد تُصبح سبباً للنزاع والشقاق بين الورثة أيضاً.

فما الذي يرمي إليه الإنسان من جمعه لكلّ هذه الثروة؟ وما الذي سيحصل إذا جمعها؟ إنّ غفلة الإنسان الحريص ورزوحه تحت وطأة أوهامه وتخيّلاته في أثناء جمع ثروته يبلغان من الشدّة بحيث إنّه يستمرّ في اللهث وراء جمع الثروة على الرغم من كونه غارقاً فيها"[11].

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: "خير الناس من أخرج الحرص من قلبه، وعصى هواه في طاعة ربّه"[12]، ولا يكون ذلك إلا عبر إيثار القناعة لأنّها واقية من الذنوب التي تفتك بالقلب كالحسد، والغيبة، والنميمة، والكذب، وغيرها من الخصال الذميمة والآثام العظيمة، ذلك أنّ الحامل على الوقوع في كثير من تلك الرذائل غالبًا ما يكون استجلاب دنيا أو دفع نقصها، فمن قنع برزقه لا يحتاج إلى ذلك الإثم، ولا يُداخل قلبه حسد لإخوانه على ما أوتو، لأنّه راضىٍ قانع بما قسم له.

روى مولانا الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي عليه السلام: "يا علي إنّ من اليقين أن لا تُرضي أحداً بسخط الله، ولا تحمد أحداً بما آتاك الله، ولا تذمّ أحداً على ما لم يؤتك الله، فإنّ الرزق لا يجرّه حرص حريص ولا تصرفه كراهة كاره، إنّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط"[13].

قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: "كيف يتخلّص من عناء الحرص من لم يصدق توكّله"[14].

نعم إنّ الإنسان إذا لم يّتقِ الحرص ويدفعه بإيثار القناعة وصدق التوكّل على الله تعالى، فإنّه سيبقى حريصاً متطلّعاً إلى المزيد من متاع الحياة الدنيا حتّى يُدفن تحت التراب، فالتراب وحده هو الذي يقطع طموحات الإنسان في الحياة الدنيا، ويحدّ من حرصه فيها.

اللهم صلِّ على مُحمد وآل مُحمد وتفضّل على الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.

المهتدون، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

[1] محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك، ج 3، ص 47، حديث (7929 ) طبعة 1: دار الكتب العلمية.

[2] كثرة العَرَض: ما يصيبه الإنسان من حظوظ الدنيا وحطامها.

[3] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 160.

[4] العلامة حسين بن محمد تقي النوري، مستدرك الوسائل، ج 11 ص 175، طبعة 1: مؤسسة آل البيت: نقلاً عن القطب الرواندي في لب الألباب، وأخرجه ابن ماجة في سننه برقم 4217، باب الورع والتقوى، طبعة: دار الفكر.

[5] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج 1 ص 472، باب ثواب صلاة الليل.

[6] سورة النحل، الآية 97.

[7] عز الدين عبد الحميد بن هبة الله ابن أبي الحديد المدائني، شرح نهج البلاغة، ج 19، ص 55، طبعة 1: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، قم.

[8] أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، ج 17، ص 290، ط 1: مؤسسة الرسالة.

[9] م.ن. ص 291 - 292.

[10] من قصيدة تُنسب للإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام مطلعها: لَيْسَ الغَريبُ غَريبَ الشام واليَمَنِ..

[11] من محاضرة لسماحة آية الله الشيخ مصباح اليزديّ ألقاها في مكتب الإمام الخامنئي في قم بتاريخ 12 آب، 2011م.

[12] التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم، ج 1، ص 241.

[13] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج 74، ص 61.

[14] التميمي الآمدي، غرر الحكم ودرر الكلم ، ج 1، ص 197.

أربعة أسباب لضعف الإيمان

أسباب ضعف الإيمان عديدة، ولكن أبرزها هو ما سنذكره فيما يلي:

1- الابتعاد عن مجالس العلماء والحضور في مجالس اللهو والفساد:

يقول الإمام زين العابدين في دعاء أبي حمزة: "سيّدي... أَوْ لَعَلَّكَ فَقَدْتَنِي مِنْ مَجالِسِ العُلَماءِ فَخَذَلْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي فِي الغافِلِينَ فَمِنْ رَحْمَتِكَ آيَسْتَنِي، أَوْ لَعَلَّكَ رَأَيْتَنِي آلِفُ مَجالِسَ البَطَّالِينَ فَبَيْنِي وَبَيْنَهُمْ خَلَّيْتَنِي،... "[1].

لقد حثّ النبيّ وأهل البيت على حضور المجالس الّتي يُذكر الله تعالى فيها وعدم الابتعاد عنها، لأنّها تُشكّل روضة من رياض الجنّة كما يقول رسول الله: "ارتعوا في رياض الجنّة، قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنّة؟ قال: مجالس الذكر"[2]. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: "ما قعد عدّة من أهل الأرض يذكرون الله إلّا قعد معهم عدّة من الملائكة"[3]. وأهمّ مجالس أهل الذكر مجالس العلماء، وفي وصيّة لقمان عليه السلام لابنه: "يا بُنيّ! جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإنّ الله عزَّ وجلَّ يُحيي القلوب بنور الحكمة كما يُحيي الأرض بوابل السماء"[4].

في المقابل نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام بشدّة عن حضور مجالس البطّالين وأهل السوء، قال تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ﴾[5]. وقال الإمام الصادق عليه السلام: "لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَجْلِسَ مَجْلِساً يُعْصَى اللَّه فِيه ولَا يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيرِه"[6].

2- ارتكاب الذنوب والمعاصي:

إنّ من أبرز أسباب البُعد عن الله تعالى وضعف الإيمان ارتكاب الذنوب والآثام، وتجرُّؤ العبد وانتهاكه لحرمة الله. فكما هي من ظواهر ضعف الإيمان، كذلك هي من أسباب ضعف الإيمان.

عن الإمام الباقر عليه السلام قال: "مَا مِنْ شَيْءٍ أَفْسَدُ لِلْقَلْبِ مِنْ خَطِيئَةٍ إِنَّ الْقَلْبَ لَيُوَاقِعُ الْخَطِيئَةَ فَمَا تَزَالُ بِه حَتَّى تَغْلِبَ عَلَيْه فَيُصَيِّرَ أَعْلَاه أَسْفَلَه"[7].

فالذنوب تُكدّر القلب وتسوّده وتصيّره مائلاً كلّه إلى الباطل لأنّ أعلاه طرفه المائل إلى الحقّ وأسفله طرفه المائل إلى الباطل. فإذا جعلت أعلاه أسفله جعلت كلّه مائلاً إلى الباطل، أو جعلته كالكوز المنكوس لا يدخل فيه شيء من الحقّ، وخرج ما دخل فيه فيصير خالياً من الحقّ والمعارف، مظلماً قابلاً لجميع المفاسد نعوذ بالله من ذلك[8].

3- طول الأمل:

قال الله تعالى: ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾[9], وعن الإمام عليّ (عليه السلام): "إنّي أخاف عليكم اثنتين اتّباع الهوى وطول الأمل أمّا اتّباع الهوى فإنّه يصدّ عن الحقّ وأمّا طول الأمل فإنّه ينسي الآخرة"[10].

4- التعلّق بالدنيا:

عن الإمام الصادق: "مَنْ أَصْبَحَ وأَمْسَى، والدُّنْيَا أَكْبَرُ هَمِّه، جَعَلَ اللَّه تَعَالَى الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْه، وشَتَّتَ أَمْرَه ولَمْ يَنَلْ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قَسَمَ اللَّه لَه، ومَنْ أَصْبَحَ وأَمْسَى، والآخِرَةُ أَكْبَرُ هَمِّه، جَعَلَ اللَّه الْغِنَى فِي قَلْبِه وجَمَعَ لَه أَمْرَه"[11]. والمقصود بالتعلّق بالدنيا الدنيا المذمومة، والمقصود بها دنيا الإنسان نفسه حيث يتعلّق بها ويحبّها حتّى تصبح منشأ كلّ المفاسد والخطايا النفسيّة والعمليّة.

قد أفلح المؤمنون، دار المعارف الإسلامية الثقافية

[1] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج95، ص 87.

[2] الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج7، ص 231، باب استحباب الجلوس مع الذين يذكرون الله، ومع الذين يتذاكرون العلم، ح (9199) 3.

[3] المصدر نفسه، ص 153، باب استحباب ذكر الله في كلّ مجلس، والصلاة على محمّد وآل محمّد، ح (8982) 4.

[4] العلّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج1، ص 204، باب 4مذاكرة العلم، ومجالسة العلماء، والحضور في مجالس العلم، وذمّ مخالطة الجهال، ح22.

[5] سورة النساء، الآية 140.

[6] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص 374، باب مجالسة أهل المعاصي، ح1.

[7] المصدر نفسه، ص 268، باب الذنوب، ح1.

[8] المولى المازندرانيّ، شرح أصول الكافي، مصدر سابق، ج9، ص 242.

[9] سورة الحجر، الآية 3.

[10] الفيض الكاشانيّ، الوافي، تحقيق ضياء الدين الحسينيّ "العلّامة" الأصفهانيّ، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليّ عليه السلام، إيران - أصفهان، 1406ه، ط1، ج5، ص 902، باب اتباع الهوى، ح 3255 – 4.

[11] الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص 319، باب حبّ الدنيا والحرص عليها، ح15.

حقيقةُ الإيمان

عَنِ الإمامِ الباقرِ (عليه السلام): «بَيْنَا رَسُولُ اللَّه (صلى الله عليه وآله) فِي بَعْضِ أَسْفَارِه، إِذْ لَقِيَه رَكْبٌ فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه، فَقَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ اللَّه. قَالَ: فَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكُمْ؟ قَالُوا: الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّه، والتَّفْوِيضُ إلى اللَّه، والتَّسْلِيمُ لأَمْرِ اللَّه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه (صلى الله عليه وآله): عُلَمَاءُ حُكَمَاءُ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْحِكْمَةِ أَنْبِيَاءَ، فَإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ، ولَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ، واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْه تُرْجَعُونَ»[1].

الإيمانُ المطلوبُ مِنَ الإنسان، والذي دعا اللهُ عزَّ وجلَّ إليه، هو الذي يؤثِّرُ في سلوكِه؛ وذلكَ مِنْ خلالِ بعضِ الصفاتِ التي تتحلّى بها هذهِ النفس. وبالاعتمادِ على هذهِ الصفاتِ، تسيرُ الجوارحُ، وتصلُ بذلكَ إلى غايتِها، وهي السلامةُ في الآخرةِ، ووراثةُ الجنّة.

وفي الروايةِ وَردَ ذِكرُ صفاتٍ ثلاثٍ للنفس، تؤثِّرُ في سلوكاتٍ ثلاث:

أمّا الصفاتُ فهي:

1. الرضا بقضاءِ الله: يقولُ العلَّامةُ النراقيُّ (رحمهُ الله) عنه: «وهوَ مِنْ ثمراتِ المحبَّةِ ولوازمِها؛ إذِ المُحِبُّ يَستحسنُ كلَّ ما يصدرُ عنْ محبوبِه، وصاحبُ الرضا يستوي عندَه الفقرُ والغِنا، والراحةُ والعناء، والبقاءُ والفناء، والعزُّ والذلّ، والصِحّةُ والمرض، والموتُ والحياة؛ ولا يرجِّحُ بعضَها على بعض، ولا يُثقِلُ شيءٌ منها على طبعِه، إذ يرى صدورَ الكلِّ عَنِ اللهِ سبحانَه، وقدْ رسَخَ حبُّه في قلبِه»[2].

2. التسليمُ لأمرِ الله: ويُبيِّنُه الإمامُ الخمينيُّ (قُدِّسَ سرُّه) بقولِه: «التسليمُ عبارةٌ عَنِ الانقيادِ الباطنيّ، والاعتقادِ القلبيِّ في مقابلِ الحقّ، وهو ثمرةُ سلامةِ النّفسِ مِنَ العيوب، وخلوِّها مِنَ الملكاتِ الخبيثة... [وهو] انعدامُ إرادةِ العبدِ في مقابلِ إرادةِ الحقِّ تعالى، فهذا هو مقامُ التسليم».

عَنِ الإمامِ الصادقِ (عليه السلام): «إذا قالَ العبدُ: لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله، قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ للملائكة: استسلمَ عبدي، اُقضُوا حاجتَه»[3].

3. التفويضُ إلى الله: إيكالُ الأمورِ إلى اللهِ عزَّ وجلّ، والردُّ إلى اللهِ عزَّ وجلّ، قالَ تعالى: ﴿وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إلى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾[4].

وأمّا السلوكاتُ، فهي ثلاث:

1. مِنَ البناءِ حاجتُه: في فِطرةِ الإنسانِ السعيُ للاستغناءِ عَنِ الناسِ، والوصولِ إلى ما يحتاجُ إليه ممّا يجعلُه في مأمن، ولكنَّ العِبرةَ في أنْ يكونَ ذلكَ للآخرةِ، وليسَ للدنيا فقط، ففي المرويِّ عَنْ أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام): «مِنَ العَناءِ أنَّ المرءَ يجمعُ ما لا يأكل، ويبني ما لا يسكن، ثمَّ يخرجُ إلى اللهِ تعالى، لا مالاً حَمل، ولا بِناءً نَقل»[5].

2. مِنَ الطعامِ مَأْكَلُه: فحِرْصُ الإنسانِ على جمعِ الكثيرِ مِنَ القُوتِ بما يزيدُ على حاجتِه، يكونُ فيه عاملاً لغيرِه، فعنْ أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام): «يَابْنَ آدَمَ، مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ»[6].

3. تقوى الله: فعَنْ أميرِ المؤمنينَ (عليه السلام): «إنَّ التقوى أفضلُ كنز، وأحرَزُ حِرز، وأعزُّ عِزّ، فيه نجاةُ كلِّ هارب، ودَرْكُ كلِّ طالب، وظَفَرُ كلِّ غالب»[7].

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين

[1] الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج2، ص53.

[2] الشيخ النراقيّ، جامع السعادات، ج3، ص162.

[3] الشيخ البرقيّ، المحاسن، ج1، ص42.

[4] سورة غافر، الآية 44.

[5] السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، ص170، الخطبة 114.

[6] المصدر نفسه، ص503، الحكمة 192.

[7] الشيخ الطوسيّ، الأمالي، ص684.

المعنى الحقيقي للقرب من الله (عزّ وجل)

إنّ التمعّن في الروايات والآثار التي يرد فيها الحديث عن القرب من الله، يعيننا على إدراك المعنى الحقيقيّ لهذا القرب والطريق المؤدّية إليه.

ثَمّة رواية مشهورة في أصول الكافي، ولها أسانيد عديدة، وتحدّث عنها الشيخ البهائيّ أيضًا في كتابه "الأربعين"، تتضمّن هذه الرواية معارف سامية، وقد اهتمّ الأعلام من علماء الأخلاق بها كثيرًا. ونصُّ هذه الرواية طبقًا لنقل الشيخ الكلينيّ في أصول الكافي، عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبيّ الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما يلي: "قال الله عزّ وجلّ: مَن أهان لي وليًّا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرّب إليَّ عبدٌ بشيء أحبَّ إليَّ ممّا افترضتُ عليه، وإنّه ليتقرب إليَّ بالنافلة حتّى أحبَّه، فإذا أحببتُه كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصِر به، ولسانَه الذي ينطِق به، ويَدَه التي يبطِش بها، إنْ دعاني أجبتُه، وإن سألني أعطيتُه..."[1].

إنّ العبارات الواردة في هذا الحديث كناية عن شدّة قرب الله سبحانه وتعالى من العبد، هذا العبد الذي وصل إلى مرتبة الطاعة من خلال أداء الفرائض والواجبات الإلهيّة بإخلاص، فإنّه سيكون مؤهَّلا للفوز بمقام القرب من الله. والله تعالى حدّد لنا هذا الأمر في كتابه الكريم، فلم يكن أمره وطلبه سوى الطاعة والعبوديّة لله بقيد الإخلاص، حيث قال: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء﴾[2]، وقال: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ﴾[3].

ومثل هذا الإنسان سوف يكون موضع عناية خاصّة من الله في كلّ آن، وسوف يكون الله إلى جانبه في كلّ مكان، وعلى كلّ حال، يهديه ويؤيّده ويفتح له باب القرب منه، فإنّ عنايات الله الخاصّة محدودة بالنسبة للعاديِّين من الناس، غير أنّ مثل هذا العبد يشمله لطف الله وعنايته، وهو عزّ وجلّ القائل ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾[4].

إذًا، خُلق الإنسان ليصل إلى السعادة والكمال، والطريق الوحيدة التي تضمن للإنسان الوصول إلى هذا الهدف السامي هي الطاعة، والعبوديّة لله، وأداء ما افترضه على عباده، وهو الذي يُصطَلح عليه في الدين الحنيف بـ "التقوى"، ﴿وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ﴾[5].

ونختم الكلام بما وصّى به أمير المؤمنين عليٌّ عليه السلام مالكَ الأشتر، حيث في وصيّته أبلغُ الكلام وأقلُّه، فقد وصّاه عندما ولّاه على مصر، فقال: "هذا ما أَمَر به عبدُ الله عليٌّ أميرُ المؤمنين مالكَ بن الحارث الأشتر في عهده إليه... فقد أمره بتقوى الله وإيثار طاعته، واتّباع ما أمر به في كتابه، من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلّا باتّباعها، ولا يشقى إلّا مع جحودها وإضاعتها..."[6]. التقوى والطاعة لله هي الطريق الوحيدة المؤدّية إلى كمال الإنسان وقربه من الله تعالى، وهذه الطاعة تتجلّى وتظهر من خلال اتّباع شريعته بكلّ تفاصيلها في حياة الإنسان.

التربية الإيمانية، دار المعارف الإسلامية الثقافية

[1] الكليني، الشيخ محمّد يعقوب، الكافي، تحقيق: عليّ أكبر الغفّاريّ، طهران-إيران، دار الكتب الإسلاميّة، ط4، ج2، ص352، باب الظلم، ح2.

[2] سورة البيّنة، الآية 5.

[3] سورة الإسراء، الآية 23.

[4] سورة النور، الآية 54.

[5] سورة محمّد، الآية 36.

[6] السيد الرضي، نهج البلاغة خطب الإمام عليّ عليه السلام-، تحقيق صبحي الصالح، لا.م، لا.ن، 1387-1967م، ط1، ص54.

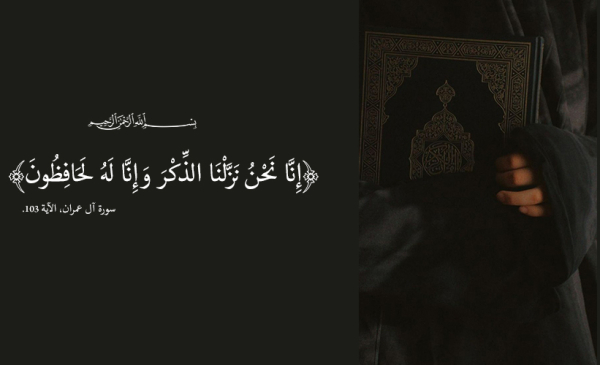

حقيقة القرآن وعظمته

من الثابت أنّ عظمة كلّ عمل بعظمة أثره، وعظمة الموعظة من عظمة الواعظ، وإنّ الكلام يعظم بعظم قائله، فكيف إذا كان المتكلِّم هو الله عزّ وجلّ؟ وكلامه جلّ شأنه هو كتابه الخالد، وحجّته البالغة على الناس جميعاً، ختم الله به الكتب السماوية، وأنزله هداية ورحمة للعالمين، وضمّنه منهاجاً كاملاً وشريعة تامّة لحياة المسلمين، وجعله معجزة وآية باقية ما بقي الليل والنهار، أيّد الله تعالى به مصطفاه محمداً صلى الله عليه وآله وسلّم وتحدّى الإنس والجنّ على أن يأتوا بسورة من مثله، فكان عجز البلغاء والفصحاء قديماً، وما زال كذلك حديثاً، قال تعالى: ﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾[1].

إنّه مصدر عزّة هذا الدين وأهله، وسرّ تجدّده في نفوس المسلمين، وهو الذي لا يخلق من كثرة الترداد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يمله قارئه ولا سامعه، ولا يزداد به المؤمن إلا يقيناً بدينه وتعلّقاً به، إنّه المعجزة الخالدة، والكتاب الذي وعد الله بحفظه قائلاً: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾[2].

في خطبة من خطبه ذكر الإمام علي عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بما هو أهله ثم قال: "ثمّ أنزل عليه الكتاب نوراً لا تُطفأ مصابيحه، وسراجاً لا يخبو توقّده، وبحراً لا يُدرك قعره، ومنهاجاً لا يضلّ نهجه، وشعاعاً لا يُظلم ضوءه، وفرقاناً لا يُخمد برهانه، وتبياناً لا تُهدم أركانه، وشفاء لا تُخشى أسقامه، وعزّاً لا تُهزم أنصاره، وحقّاً لا تُخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته، وينابيع العلم وبحوره، ورياض العدل وغدرانه، وأثافيّ الإسلام وبنيانه، وأودية الحقّ وغيطانه، وبحر لا ينزفه المستنزفون، وعيون لا ينضبها الماتحون، ومناهل لا يغيضها الواردون، ومنازل لا يضلّ نهجها المسافرون. وأعلام لا يعمى عنها السّائرون، وآكام لا يجوز عنها القاصدون، جعله الله ريّاً لعطش العلماء، وربيعاً لقلوب الفقهاء، ومحاجّ لطرق الصّلحاء، ودواء ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة، وحبلاً وثيقاً عروته، ومعقلاً منيعاً ذروته، وعزّاً لمن تولاّه، وسلماً لمن دخله، وهدى لمن ائتمّ به، وعذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكلّم به، وشاهداً لمن خاصم به، وفلجاً لمن حاجّ به، وحاملاً لمن حمله، ومطيّة لمن أعمله، وآية لمن توسّم، وجنّة لمن استلأم. وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحكماً لمن قضى"[3].

فضل القرآن

سنقتصر في بيان فضل القرآن الكريم على بعض الآيات الكريمة التي وصف الله تعالى بها كتابه، ونزراً يسيراً من وصف مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وأخيه أمير المؤمنين علي عليه السلام فإنه عدل القرآن، وصفه الله تعالى بأوصاف تنبئ عن عظمة شأنه، وقوة حُجَجِه وبرهانه، وحسن عاقبته على تالِيه والمتدبرِّ له، ويُمنِه على أهله العالمِين به، فوصفه الله تعالى بأنه نورٌ وهدى وموعظة وذكرى وتبصرة وشفاء، وأنه فرقانٌ وبيانٌ، إلى غير ذلك من أوصافه العظيمة ونعوته الكريمة، ولو لم يكن من ذلك إلا قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾[4]. وقوله جلّ شأنه: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾[5]، لكفى في التنويه بشرفه والإرشاد بفضله، فكيف وقد وصفه الله تعالى بأنه روح من أمره، فقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾[6]، ووصفه بأنه الهادي إلى أفضل طريق، فقال: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾[7]، ووصفه الله بأنّه نور، والنور به الإبصار، فقال تعالى: ﴿قَدْ جَاءكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ * يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلاَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنِ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾[8]، ووصفه بأنه شفاء ورشاد، فقال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء﴾[9]، ونعته بأنه كتاب الحق الذي لا يعرض له الباطل قط، فقال تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾[10]، وقال الله عز وجل: ﴿وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾[11].

وهنا تكمن أهمية القرآن الكبرى وأهمية ما اشتمل عليه من هداية إلى العقائد الصحيحة، والعبادات الحقّة، والأخلاق الكريمة، والتشريعات العادلة، وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع الفاضل، وتنظيم الدولة القوية. ولو أراد المسلمون الخير والصلاح والعزّة لأنفسهم وأمتهم لجدّدوا إيمانهم بأهمية هذا الكتاب الكريم، والعترة النبوية الطاهرة، وكانوا جادّين في الالتزام والطاعة لهما، فإنّهم يجدون ما يحتاجون إليه من حياة روحية طاهرة، وقوة سياسية وحربية، وثروة وحضارة، ونعم لا تعدّ ولا تُحصى، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ﴾[12].

المبصرون، من وصايا الإمام الباقر عليه السلام لتلميذه جابر، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

[1] سورة الإسراء، الآية 88.

[2] سورة الحجر، الآية 9.

[3] العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج89، ص 21.

[4] سورة النمل، الآية 77.

[5] سورة آل عمران، الآية 103.

[6] سورة الشورى، الآية 52.

[7] سورة الإسراء، الآية 9.

[8] سورة المائدة، الآيتان 15 و 16.

[9] سورة فصلت، الآية 44.

[10] سورة الإسراء، الآية 105.

[11] سورة فصلت، الآيتان 41 و 42.

[12] سورة الأعراف، الآية 96.

منزلة التفكّر وآثاره إضاءات إسلامية

لقد كثُرت الدعوة إلى التفكُّر وتمجيده وتحسينه في القرآن الشّريف حيث قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[1].

ففي هذه الآية مدح عظيم للتفكّر، لأنّها جعلت غاية إنزال الكتاب السماوي العظيم والصَّحيفة النُّورانية المجيدة احتمال التفكُّر، وهذا من شدّة الاعتناء به حيث إنّ مجرّد احتماله صار موجباً لهذه الكرامة العظيمة. وقال تعالى في آية أخرى: ﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾[2].

والآيات من هذا القبيل أو ما يقرب منها كثيرة، والرِّوايات في التفكُّر كثيرة أيضاً. فقد نقل عن الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه لمّا نزلت الآية الشّريفة: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ﴾[3] إلى آخرها.. قال صلى الله عليه وآله وسلم: "ويل لمن قرأها ولم يتفكّر فيها"[4].

وقد وردت روايات كثيرة في خصوص التفكُّر في معاني القرآن والاتعاظ به والتأثّر به، كما في الكافي الشّريف عن الإمام الصادق عليه السلام قال: "إنّ هذا القرآن فيه منار الهدى ومصابيح الدّجى فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره، فإنَّ التفكُّر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور"[5]. ومقصوده عليه السلام أنّ الإنسان كما أنَّه بحاجة إلى النور الظاهري إذا كان يمشي في الظلمة حتَّى يصون نفسه من خطر السقوط في المهاوي، كذلك السالك طريق الآخرة وطريق الحقّ سبحانه وتعالى عليه أن يتمسّك بالقرآن الكريم الذي هو نور الهداية والمصباح المنير ويتفكّر فيه، كي لا يقع في المزلاّت المهلكة.

وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنَّه قال: "الفقيه من لا يترك القرآن رغبة عنه ويتوجّه إلى غيره، ألا لا خير في علم ليس فيه تفهّم، ولا خير في قراءة ليس فيها تدبّر، ولا خير في عبادة ليس فيها تفقّه"[6].

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنَّه قال: "حملة القرآن عرفاء أهل الجنَّة"[7]. ولا يخفى أنّ المراد من هذا "الحمل" هو حمل معارف القرآن، الأمر الذي سيجعل الإنسان في الآخرة من أهل المعرفة وأصحاب القلوب، وإلا فإنَّ حمل ظاهر القرآن دون الاتعاظ بمواعظه، وإدراك معارفه وحكمه والعمل بأحكامه وسننه فسوف يكون مصداقاً من مصاديق الآية الشّريفة: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾[8].

آثار التفكُّر في القرآن

الهدف والمقصد من وجود الإنسان في هذه الحياة الدُّنيا هو الوصول إلى السعادة المطلقة والكمال الإنساني المطلق، والقرآن الكريم من مصاديق هذه السعادة والكمال الذي لا حدَّ له ولا منتهى. لذا على الإنسان التائق إلى نيل السعادة الإنسانية الحقيقية أن يبحث عنها في الآيات الشّريفة للكتاب الإلهيّ وفي قصصه وعبره. وحيث إنَّ السعادة تكمنُ في الوصول إلى السلامة المطلقة وعالم النور والطريق المستقيم، فعلى الإنسان أنْ يطلب من القرآن المجيد سبل السلامة ومعدن النور المطلق والطريق المستقيم كما أُشير إليه في الآية الشّريفة السابقة.

فإذا أدرك القارئُ المقصدَ الحقيقيَّ وميَّزه عن المقاصد الأخرى والوهميَّة والزَّائفة، صار بصيراً في تحصيله وانفتح له طريقُ الاستفادة من القرآن الشّريف وفُتحت له أبواب رحمة الحقّ، ولم يصرفْ عمره القصير ورأسمالَ تحصيل سعادته على أمور ليست مقصودة لرسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

وإذا أشخص بصيرته مدّة إلى هذا المقصود، وصرف نظره عن سائر الأمور، فسوف ينفتح عين قلبه ويكون بصره حديداً، ويُصبح التفكُّر في القرآن للنفس أمراً عادياً، فتنفتح أمامه طرق الاستفادة وتفتح له أبواب لم تكن مفتوحة لحينها، وينهل من مطالب ومعارف القرآن التي ما كان لينالها من قبل. حينها يفهم معنى كون القرآن شفاء للأمراض القلبية، ويُدرك مفاد الآية الشّريفة: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إَلاَّ خَسَارًا﴾[9]، ومعنى قول أمير المؤمنين عليه السلام: "وتعلّموا القرآن فإنَّه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنَّه شفاء الصدور"[10]. ولا يُطلب من القرآن شفاء الأمراض الجسمانية فقط بل يُجعل عمدة المقصد شفاء الأمراض الروحانية التي هي مقصد القرآن. فإنَّ القرآن ما نزل لشفاء الأمراض الجسمانية وإن كان يحصل به. كما أنَّ الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا للشفاء الجسماني وإن كانوا يشفون، فهم أطباء النفوس والشافون للقلوب والأرواح.

طلائع القلوب، جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

[1] سورة النحل، الآية 44.

[2] سورة الأعراف، الآية 176.

[3] سورة آل عمران، الآية 190.

[4] الشيخ الحويزي، نور الثقلين، ج1، ص350. مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع، قم، الطبعة الرابعة، 1412 ه ق.

[5] الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص 600.

[6] الشيخ الصدوق، معاني الأخبار، ص 226.

[7] م. ن، ص 323.

[8] سورة الجمعة، الآية 5.

[9] سورة الإسراء، الآية 82.

[10] نهج البلاغة، خطبة 109.

كيف يكون الصّدق في القول والعمل؟

اعلم أنّ الصدق من الصفات الجامعة والشاملة لأكثر الصفات والأعمال الحسنة لأنّه يكون في القول وفي العمل، فصدق الحديث هو أن لا يكذب في كلامه لا على الله ولا على الناس، ولا يكون عمله مخالفاً لقوله، ولادعائه الطاعة لله ولرسوله، واليقين بالجنة والنار، وصدق هذا الادعاء مترتب على عدم ارتكابه الذنوب لأنها منافية لطاعة الله واليقين بالجنة والنار.

ومن لوازم الصدق أيضاً عدم ترك المستحبات وعدم إتيان المكروهات لأنّه ما من أحد إلاّ ويدّعي متابعة رضا الله وترك القبائح، وهذا ما يقتضيه تصديق الجنة وعظمة الله، وكونه مطلعاً على دقائق الأمور أيضاً، كما لو كان الانسان عند عظيم فإنّه لا يرتكب خلاف الآداب رعايةً لعظمته وتوقّعاً للنفع القليل منه ولا يترك عنده الأولى.

فحريّ بالإنسان أن لا يرتكب أيّ خلاف وترك أولى عند ملك الملوك وأعظم العظماء كي يحصل له القرب أكثر، وتنزل عليه فوائد ومنافع غير متناهية، فكلّ خلاف وترك أولى بل أيّ توجه إلى غيره ينافي هذا التصديق.

إنّ الانسان على الأقل يكرر في اليوم عشر مرّات في الصلاة ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فلو عصى معصية أو توجه إلى غير الله في أمر من الأمور واستعان بغيره لكان كاذباً في قوله ذلك، وكذلك الرياء في العبادة أمام الناس وإتيانها بشرائطها ولكنه يكسل إذا خلى لنفسه.

وكذا إتيان سائر الأعمال غير الخالصة يكون من كذب الأفعال، لأنّ الانسان بهذا العمل يظهر ما ليس متصفاً به، فلو نظرنا بهذا المنظار لرأينا أنّ جميع الأعمال والأخلاق ترجع إلى الصدق، وقد مدح الله تعالى الصادقين مدحاً كثيراً...

كما أنّ الكذب أصل أكثر الصفات الذميمة، ويظهر في كثير من الأخبار وقول بعض الأصحاب أنّه من الذنوب الكبيرة، ويظهر من بعض الأخبار حرمته كاذباً وجاداً وهازلاً.

وينبغي أن يعلم هنا أن من الصدق ما هو قبيح ومن الكذب ما هو حسن بل واجب، فلو سبّب الصدق ضرراً على مؤمن أو قتل نفس محترمة لكان حراماً، كما يجب الكذب إذا كان سبباً لنجاة مؤمن من القتل أو الضرر، وكذلك الكذب على الظالم لو أراد أخذ مال مؤمن ائتمنك عليه بل يجوز القسم بالله بعدم وجود أمانة عندك منه، وإن كانت التورية واجبة مع الامكان كأن ينوي عدم وجود مال أو أمانة يجوز له اعطاؤها، وكذلك يجوز الكذب عند العشار أو الظالم أو الحاكم اذا سبب الاقرار فوت مال منه.

وكذلك يجوز الكذب لأجل الاصلاح بين مؤمنين بأن تقول لكلّ واحد منهما إنّ فلان كان يذكرك بخير ويمجّدك، وإن كان ذلك الشخص قد ذمّه في الواقع أو شتمه.

وكذلك جوّز الكذب في خلف الوعد مع النساء اللواتي يتوقّعن منه أكثر من اللازم بأن تعدها بشيء ثم لا تفي به، وإن كان إطلاق الكذب على هذا الفرد مجاز، وسيظهر بعضها في ضمن الأحاديث.

روي بسند معتبر عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه قال: من صدق لسانه زكا عمله([1]).

وقال (عليه السلام):... انّ عليّاً (عليه السلام) إنّما بلغ ما بلغ به عند رسول الله (صلى الله عليه وآله) بصدق الحديث وأداء الأمانة([2]).

وقال (عليه السلام):... انّ الصادق أوّل من يصدّقه الله عزّ وجلّ يعلم انّه صادق، وتصدّقه نفسه تعلم انّه صادق([3]).

عين الحياة، العلامة محمد باقر المجلسي (قدس سره)

([1]) الكافي 2: 104 ح 3 باب الصدق ـ عنه البحار 71: 3 ح 3 باب 60.

([2]) الكافي 2: 104 ح 5 باب الصدق ـ عنه البحار 71: 4 ح 5 باب 60.

([3]) الكافي 2: 104 ح 6 باب الصدق ـ عنه البحار 71: 5 ح 6 باب 60.