تقي زاده

Israël: le nouvel ambassadeur américain a prêté serment

David Friedman, un avocat juif proche de Donald Trump et connu pour son fervent soutien à la colonisation israélienne, a prêté serment hier, mercredi 29 mars, en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis en Palestine occupée.

C’est le Sénat américain qui a validé sa nomination la semaine dernière avec 52 voix pour et 46 voix contre.

Le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a déclaré lors de la cérémonie de prestation de serment de Friedman à la Maison Blanche : « Les États-Unis seront toujours l’ami fidèle d’Israël ! »

Le président américain, qui a à maintes reprises exprimé son soutien à Israël durant sa campagne à la présidentielle, a ainsi désigné en décembre dernier cet avocat juif, défenseur de la colonisation et de l’annexion de la Cisjordanie occupée par Israël, en tant que nouvel ambassadeur des États-Unis à Tel-Aviv.

Friedman est également l’un de ceux qui soutiennent le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à la ville occupée de Qods. Mais ce thème de campagne de Donald Trump a suscité la colère de la communauté internationale et il semble donc que le projet ait été abandonné, du moins momentanément.

David Friedman a exprimé aussi des réticences quant à la solution à deux États, qui est l’option privilégiée par la communauté internationale pour résoudre le conflit israélo-palestinien.

La CPI réagit à l'acquittement de Simone Gbagbo

L'acquittement de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été refusé par la CPI.

En l'absence de toutes preuves tangibles, la Cour d'assises d'Abidjan a acquitté mardi 28 mars l'ex-première dame de Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, de crime contre l'humanité lors de la crise postélectorale de 2011.

Simone Gbagbo purge une peine de 20 ans de prison, prononcée en 2015 pour "atteinte à la sûreté de l'État".

Le Front populaire ivoirien (FPI), le parti créé par l'ex-président Laurent Gbagbo s'est félicité de cette décision, l’interprétant comme "une volonté d'aller vers la réconciliation" alors que certaines sources évoquent des tentatives tacites de l'ex-puissance colonialiste de déclencher une révolution colorée dans certains pays riches de l'Afrique dont la Côte d'Ivoire.

La décision a été qualifiée de « surprise » par la Cour Pénale internationale (CPI) qui réitère sa volonté de voir l’épouse de Laurent Gbagbo être transférée à La Haye.

« Les juges de la CPI se sont déjà prononcés sur la recevabilité de cette affaire et ont rejeté cette demande considérant que les paramètres factuels et la nature des crimes poursuivis devant la CPI étaient différents de ceux devant la justice nationale. Ainsi le mandat d’arrêt délivré par les juges de la CPI en février 2012 à l’encontre de Mme Gbagbo est encore en cours, et la Côte d’Ivoire demeure dans l’obligation de remettre Mme Gbagbo à la Cour », a indiqué le porte-parole de la CPI, Fadi El Abdallah.

L'intervention militaire française en 2011 contre la Côte d'Ivoire s'est soldée par la chute du président élu Laurent Gbagbo et son extradition vers La Haye. La France l'accusait d'avoir faussé les résultats de la présidentielle en défaveur de son rival Alassane Ouattara proche de Paris. La libération de Mme Gbagbo pourrait être interprétée par un geste de réconciliation de la part d'une présidence qui compte régler définitivement un dossier à l'origine de graves divisions sociales et potentiellement propres à " embraser la société ivoirienne" .

Un avion de combat libyen s’est écrasé au sol

L’AFP a fait part ce mercredi 29 mars du crash d’un avion de combat libyen MiG-21 après avoir mené des raids aériens contre les positions des terroristes. Le pilote a été tué.

Alors qu’il revenait d’une mission contre les positions des terroristes à Derna, ce mercredi 29 mars, le MiG-21 s’est écrasé au sol dans la zone résidentielle du sud de Tobrouk, à 1 200 km de Tripoli, selon une source militaire citée par ce rapport.

Le pilote, qui appartenait à l’armée du général Khalifa Haftar, a été tué sur place, a fait part cette source sous le sceau de l’anonymat, sans préciser le nombre de victimes ni la raison de ce crash.

Selon l’IRNA, le 18 mars, Mohamad Ghunem, porte-parole des forces du général Khalifa Haftar, qui se battent dans l’est de la Libye pour chasser les groupes extrémistes terroristes à Benghazi, a annoncé qu’un autre MiG-21 avait été abattu par un missile à guidage thermique.

« L’avion, visé par les groupes terroristes, s’est écrasé dans le secteur de Souq el-Hout, mais le pilote a survécu », a-t-il indiqué à AFP.

Depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est la scène d’affrontements, et le pays est divisé selon des lignes tribales et ethniques. Daech exploite cette situation pour pénétrer dans ce pays riche en pétrole.

La France a pris une image d'intolérance

L’Occident craint l’exercice militaire russe qui se tiendra le même jour que celui de l’Otan !

Les commandants militaires de l’Occident sont inquiets de la manœuvre militaire russe qui se déroulera pas très loin des Balkans, en septembre 2017. Ils parlent ainsi de menace qui pourrait aboutir à une grave crise.

Selon The Wall Street Journal, sont présents à la manœuvre russe, comme l’ont annoncé les autorités de Moscou, près d’un millier de militaires et il est prévu que le même jour, un exercice des forces de l’OTAN se déroule aussi en Suède.

Les officiers haut gradés des États-Unis et de l’OTAN ont averti que cet exercice annuel des Russes, baptisé « Zapad », pourrait être le point de départ d’une crise comparable aux prémices de la Seconde Guerre mondiale.

Il est prévu que les diplomates de l’OTAN organisent une réunion jeudi. Alors que l’exercice russe ne fait pas partie du programme de la réunion, ses participants s’attendent néanmoins à ce que soient traités en séance le développement militaire de la Russie dans la région et plus particulièrement en mer Noire, ainsi que l’installation des forces de l’OTAN en Pologne, en Lituanie, en Lettonie et en Estonie.

The Wall Street Journal a écrit à ce titre : « Un grand nombre d’autorités officielles craignent qu’une erreur de la part des forces de la coalition ou des militaires russes puisse déboucher très rapidement sur une grave crise. »

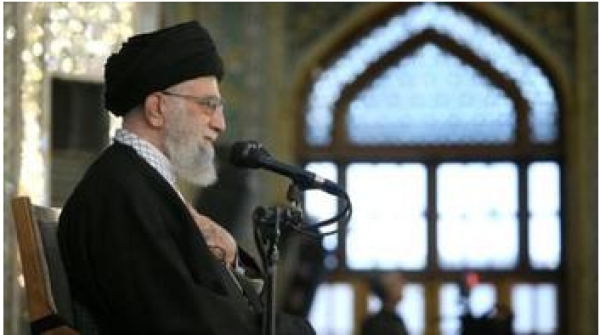

Leader: Ennemies se tourner vers l'économie pour atteindre ses objectifs

"Pour concrétiser ses objectifs contre l'Iran, les Iraniens et la République islamique, les ennemis cherchent des stratégies économiques, à savoir, le recours à des grèves économiques contre la nation iranienne", l'ayatollah Seyed a indiqué Ali Khamenei.

Dans un discours prononcé mardi à une grande foule de pèlerins au sanctuaire de l'Imam Reza (paix soit sur lui), dans la ville sainte de Machhad (nord-est) à l'occasion du Nouvel An persan, Nowruz, le dirigeant iranien a noté ennemis tentent d'endommager le système économique du pays pour tenter de délimiter les gens du système; Cependant, jusqu'à présent, ils n'ont pas atteint leur objectif.

À cet égard, il a souligné l'importance de la production nationale, de sorte que, a continué, peut réduire le taux de chômage.

L'ayatollah Khamenei a souligné qu'aucun pays ne peut être forte sans économie et gestion solide, et à cet égard, l'Iran a les moyens nécessaires pour réaliser des progrès économiques, dit le chef persan, en ajoutant plus tard que aujourd'hui priorité pour la nation iranienne est l'économie.

Toutefois, il a noté, le fait que l'économie dépend des revenus du pétrole est un problème important pour les pays producteurs. En outre, il a souligné que la promotion des marques étrangères dans le pays est une «honte culturelle».

En tant que leader iranien, le boom économique et les prochaines élections présidentielles, qui se tiendra le 19 mai, deux questions de grande importance pour le pays perse de l'année qui vient de commencer.

L'ayatollah Khamenei a souligné, également, la participation enthousiaste de la nation iranienne dans les rituels religieux et des événements sociaux, tels que les marches à l'appui des idéaux de la Révolution islamique, et a souligné que la nation iranienne doit démontrer une fois de plus dans les prochaines élections présidentielles, l'unité nationale, en plus de souscrire son engagement à la révolution islamique et de montrer l'ennemi leur union.

"Les élections sont l'un des piliers de la démocratie religieuse (...) Les Iraniens doivent briller dans les élections (...) Les ennemis ne tiennent pas compte de nos choix pour frapper la nation et la République islamique", a-t-il ajouté le dirigeant iranien.

Réaffirmant que la participation aux élections est une priorité pour le pays, l'ayatollah Khamenei a souligné que quel que soit le résultat, tout le monde doit les respecter, parce qu'ils sont «fiables» et «juridique».

Enfin, pour indiquer que personnellement jamais essayé d'influencer les élections, même pas recommander un candidat, le dirigeant iranien a promis de faire face à toute personne qui tente de remettre en question le choix fait par le peuple iranien ou perturber le processus.

Sissi apporte son soutien à l'intégrité territoriale irakienne

En Jordanie où se tiendra ce mercredi 29 mars le 28e sommet de la Ligue arabe, le président égyptien a rencontré le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, avant de lui exprimer le soutien total de son pays au "maintien de l'intégrité territoriale et de la stabilité en Irak". Abdel Fattah al-Siss a mis l'accent au cours de cette rencontre sur la nécessité d'"extirper l'extrémisme et le terrorisme" ainsi que le caractère indispensable des efforts qui " assurent l'unité nationale en Irak".

Sissi a souhaité que l'Irak parvienne à surmonter les obstacles qui visent à semer la discorde au sein de la population irakienne et à attiser la guerre dans le pays. L'Égypte s'est distinguée ces derniers temps par des efforts censés se rapprocher de la Syrie et de l'Irak, dans la guerre que mènent ces deux pays contre Daech et d'autres organisations terroristes, elle-même étant victime des attaques terroristes revendiquées par des cellules proches de Daech et actives au Sinaï.

Le Premier ministre irakien a de son côté remercié l'Égypte " pour son soutien à l'Irak" tout en mettant l'accent sur le rôle axial que joue Le Caire au sein du monde arabe et qui contribue à renforcer l'unité au sein des pays arabes. "Bagdad a les yeux rivés sur la poursuite des coopérations avec l'Égypte, et ce, dans l'objectif de resserrer davantage les rangs des pays arabes".

Les dirigeants des deux grands pays arabes ont aussi émis l'espoir de voir "tous les pays arabes redoubler d'efforts pour réaliser les idéaux du monde arabe, consolider l'unité et la solidarité pour mieux faire face aux défis multiples qui existent".

Le 28e sommet arabe ouvrira ses portes ce mercredi à Bahr al-Mayyit en Jordanie sous le signe de divisions interarabes sans précédent. En dépit de la présence du roi saoudien en personne à ce sommet, plusieurs dirigeants arabes boudent cette manifestation qui semble se placer sous le signe d'un "anti-iranisme patent" et d'"une volonté désormais évidente du rapprochement avec l'ennemi juré des peuples arabes à savoir Israël".

Pékin demande des explications à Paris

La diplomatie chinoise a demandé à Paris des explications sur la mort d'un Chinois à Paris.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a convoqué, mardi 28 mars, le consul général de France à Pékin pour lui demander des explications sur les causes du meurtre du ressortissant chinois à Paris.

Selon la porte-parole de la diplomatie chinoise, Hua Chunying, Pékin a demandé à Paris d'ouvrir une enquête rigoureuse et de faire toute la lumière sur cette affaire, afin « d'assurer la sécurité et de veiller au respect des droits » de ses ressortissants.

"Des mesures renforcées ont été adoptées ces derniers mois et toutes les dispositions sont prises pour leur réserver les meilleures conditions d'accueil et de sécurité", a répondu le diplomate français lors de son entretien avec les autorités chinoises, selon le Quai d'Orsay.

L'assassinat par la police d'un Chinois de 56 ans dimanche 26 mars à Paris s'est traduit par la tenue, depuis lundi, des protestations et manifestations des Chinois dans la capitale française.

Des membres de la communauté asiatique se sont de nouveau rassemblés mardi soir devant le commissariat du XIXe arrondissement de Paris, en mémoire de Shaoyo Liu.

Shaoyo Liu a été tué chez lui par la police dans des circonstances qui restent à éclaircir : selon les forces de l'ordre, qui intervenaient pour un « différend familial », il s'agit de légitime défense, mais selon la famille de la victime, il s'agit d'une bavure violente puisque la BAC (la brigade anti-criminalité, NDLR) serait entrée violemment dans l'appartement et aurait tiré sans sommation.

Soudan du Sud : six travailleurs humanitaires tués dans une embuscade

Six travailleurs humanitaires ont perdu la vie dans une embuscade au Soudan du Sud, a annoncé ce dimanche 26 mars l'ONU.

Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière frappant des humanitaires en plus de trois ans d'une guerre civile brutale.

« Je suis horrifié et indigné par le meurtre odieux de samedi 25 mars au Soudan du Sud de six humanitaires courageux », a précisément déclaré dans un communiqué Eugene Owusu, du Bureau de la coordination des Affaires humanitaires de l’ONU (Ocha).

« Au moment où les besoins humanitaires ont atteint un niveau sans précédent, il est totalement inacceptable que ceux qui tentent d’apporter de l’aide soient attaqués et tués », a-t-il insisté.

Tués par balle entre Juba et Pibor

Les travailleurs humanitaires évoqués dans son communiqué ont été tués alors qu’ils voyageaient en convoi depuis Juba, la capitale, vers Pibor, une ville de l’est du pays. Interrogé par l’AFP, l’Ocha n’a pas précisé pour quelle organisation travaillaient les victimes ni leur nationalité.

D’après une source humanitaire travaillant dans le pays, il s’agirait de trois Kényans et de trois Sud-Soudanais travaillant pour une ONG locale. Leur voiture tout terrain aurait été stoppée sur la route par des individus non identifiés et les humanitaires auraient été « extraits de leur véhicule [puis] tués par balle », toujours selon la même source.

Troisième attaque d’humanitaires en un mois

Les humanitaires qui tentent de venir en aide à la population de ce pays sont régulièrement victimes de harcèlements et d’attaques. Les autorités les empêchent par ailleurs d’accéder à certaines zones, principalement celles tenues par l’opposition, peuplées en majorité de Nuers.

L’embuscade de samedi est la troisième attaque d’humanitaires depuis le début du mois. Et depuis décembre 2013, près de 80 d’entre eux ont été tués au Soudan du Sud d’après l'Ocha. Rien qu’en 2017, douze ont perdu la vie et au moins huit convois humanitaires ont été pris pour cible.

100 000 personnes souffrent de la famine

Le Soudan du Sud a plongé en décembre 2013 dans une guerre civile, marquée par de nombreuses atrocités et massacres, opposant notamment les troupes du président Salva Kiir, un Dinka, à celles de son ancien vice-président, Riek Machar, un Nuer.

Le conflit a fait plusieurs dizaines de milliers de morts, déplacé environ 2,5 millions d’autres (soit environ un tiers de la population), et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Quelque 100 000 personnes souffrent actuellement de la famine, et au total, 5,5 millions de personnes survivent grâce à l’aide alimentaire.

Les États-Unis maintiennent leurs troupes en Libye

Un haut commandant militaire de l'US Marine Corps a annoncé que l'armée américaine maintiendrait ses forces en Libye.

Le général Thomas Waldhauser a déclaré que les troupes américaines resteraient en Libye pour assister les forces "amies" et éradiquer Daech.

"Nous allons maintenir une force qui a la capacité de développer l'intelligence, de travailler avec divers groupes selon les besoins, ou d'être en mesure d'aider si nécessaire... à éliminer les cibles de Daech", a-t-il déclaré au Military Times.

S'adressant aux médias du Pentagone, il a indiqué que le nombre des éléments terroristes de Daech dans la zone côtière de la Libye, était tombé en dessous de 200.

"La région ne semble plus être un plan de sauvegarde ["backup plan"] pour les combattants étrangers incapables de se joindre à Daech en Syrie et en Irak", a-t-il affirmé. "Cela est dû en grande partie à une intense campagne aérienne de quatre mois menée par les marines américains depuis la Méditerranée."

Évoquant la présence de la Russie en Libye, il a prétendu qu'elle cherchait à s'infiltrer dans la sécurité de la région: " La Libye est un pays pétrolifère, un champ idéal pour les bombardiers de fabrication russe."