قال تعالى: (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ)([1]).

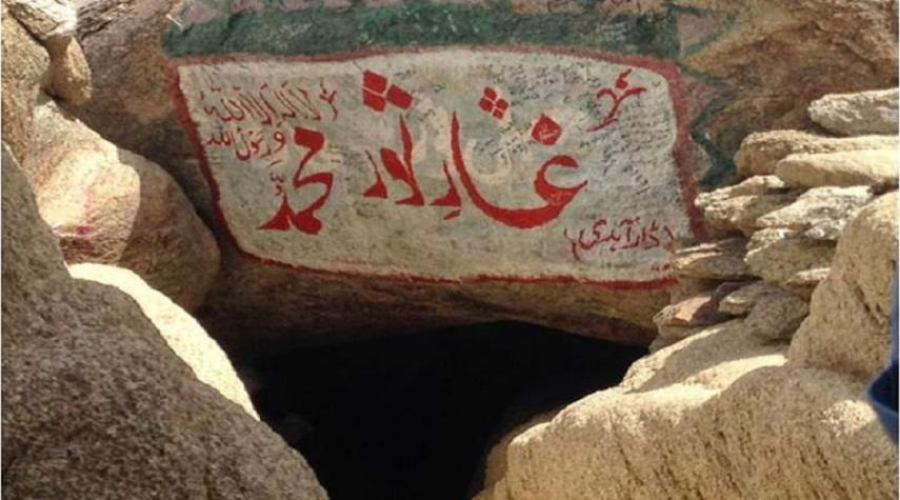

بعد أن بقي النبي(ص) وصاحبه في غار ثور ثلاثة أيام كان يتردد خلالها أمير المؤمنين(ع) عليهما، حتى إذا كانت ليلة اليوم الرابع هيأ علي(ع) بأمر النبي(ص) ثلاث رواحل ودليلاً أميناً يدعى أريقط ليترحلوها إلى المدينة ويدلهم الدليل على طريقها([2]).

أوصى النبي(ص) علياً في تلك الليلة بأن يؤدي أمانته على أعين الناس، وذلك بأن يقيم صارخاً بالأبطح غدوة وعشياً: «ألا من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنؤد إليه أمانته»([3]).

ثم أوصاه (ص) بالفواطم وهنّ: فاطمة الزهراء(عليهما السلام)، وفاطمة بنت أسد أم علي(عليهما السلام)، وفاطمة بنت الزبير، وبكل من يريد الهجرة معه([4])، وقال له عبارته المشهورة: «إنهم لن يصلوا من الآن إليك يا علي بأمر تكرهه حتى تقدم علي»([5]).

ثم توجه النبي(ص) هو وصاحبه إلى المدينة سالكين إلى ذلك الخط الساحلي، وقد جاء ذكر المنازل التي مُّرا بها في (السيرة النبوية) لابن هشام، فراجع([6]).

وعن أبي عبد الله الصادق(ع) : إنّ رسول الله(ص) لما خرج من الغار متوجهاً إلى المدينة، وقد كانت قريش جعلت لمن أخذه مئة من الإبل، خرج سراقة بن جشعم فيمن يطلب، فلحق رسول الله(ص) ، فقال (ص) : اللهم اكفني سراقة بما شئت، فساخت قوائم فرسه، فثنى رجله ثم اشتد، فقال: يا محمد إني علمت أن الذي أصاب قوائم فرسي إنما هو من قبلك، فادع الله أن يطلق لي فرسي، فلعمري إن لم يصبكم خير مني لم يصبكم مني شر، فدعا رسول الله(ص) فأطلق الله عز وجل فرسه، فعاد في طلب رسول الله(ص) حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فلما أطلقت قوائم فرسه في الثالثة، قال: يا محمد، هذه إبلي بين يديك فيها غلامي، فإن احتجت إلى ظهر أو لبن فخذ منه، وهذا سهم من كنانتي علامة، وأنا أرجع فأرد عنك الطلب، فقال (ص) : لا حاجة لي فيما عندك([7]).

ولعل رفضه (ص) ما عرضه عليه سراقة قد كان من منطلق أنه لا يريد أن يكون لمشرك عليه يد، ثم سار رسول الله(ص) حتى بلغ خيمة أم معبد، فنزل بها، وطلبوا عندها قِرى، فقالت ما يحضرني شيء، فنظر رسول الله(ص) إلى شاة في ناحية قد تخلفت من الغنم لضرها، فقال (ص) : أتأذنين في حلبها؟ قالت: نعم، ولا خير فيها، فمسح يده على ظهرها، فصارت أسمن ما يكون من الغنم، ثم مسح يده على ضرعها، فأرخت ضرعاً عجيباً، ودرّت لبناً كثيراً، فطلب (ص) العس، وحلب لهم فشربوا جميعاً حتى رووا.

ثم عرضت عليه أم معبد ولدها الذي كان كقطعة لحم، لا يتكلم ولا يقوم فأخذ تمرة فمضغها وجعلها في فيه، فنهض في الحال ومشى وتكلم، وجعل نواها في الأرض فصارت نخلة في الحال، وقد تهدّل الرطب منها، وأشار إلى جوانبها فصار مراعي([8]).

ويروى أنه لما توفي (ص) لم ترطّب، ولما قتل علي(ع) لم تخضر، ولما قتل الحسين(ع) سال منها الدم([9]).

فلما عاد أبو معبد، ورأى كل ذلك فسأل زوجته عن سببه قالت: مرّ بي رجل من قريش ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة (خلة)، ولم تزر به صحلة (صقلة)، وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره عطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج، أقرن، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أكمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنه وأعلاه من قريب، حلو المنطق فصل، لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظمن يتحدرن، ربعة لا تشنؤه من طول، ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً... محفود محشود لا عابس ولا مفند.. ([10])، وهذا الوصف مشهور ومعروف لأم معبد([11]).

وليس هذا بالشيء العجيب أو الكثير على رسول الله(ص) فمريم العذراء أنبت الله لها من جذع النخلة رطباً جنياً يتساقط عليها، وأخرج لها الماء من تحت قدميها، فكيف به (ص) وهو سيد الكائنات، وأشرف الخلق وأكرمهم على الله من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وقد ظهرت على يديه الكثير من المعجزات والكرامات مما ينوء عن حمل ما سجل منه العصبة أولوا القوة.

كما أن حصول هذه الكرامات بعد مصاعب الهجرة مباشرة إنما يؤكد أنه قد كان من الممكن أن تتم الهجرة بتدخل من العناية الإلهية، ولكن الله تعالى أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها، وليكون هذا الرسول هو الأسوة الحسنة، والقدوة لكل أحد في مواجهة مشاكل الحياة، وتحمل أعباء الدعوة إلى الله بكل ما فيها من متاعب، ومصاعب وأزمات، فإن للأزمات التي يمرّ بها الإنسان دور رئيس في صنع خصائصه وبلورتها، وتجعله جدياً في موقفه، فإنه إذا كان هدف الله سبحانه، وهو إعمار هذا الكون بالإنسان، فإن الإنسان الخامل الذي يعتمد على الخوارق والمعجزات لا يمكنه أن يقوم بمهمة الإعمار هذه، فهذا إذاً مما يساعد على تربية الإنسان وتكامله في عملية إعداده ليكون عنصراً فاعلاً وبانياً ومؤثّراً، لا منفعلاً ومتأثّراً فحسب([12]).

([2]) السيرة النبوية لابن هشام 1: 488.

([3]) الكامل في التاريخ 2: 73.

([4]) سيد المرسلين 1: 602– 603.

([6]) السيرة النبوية لابن هشام 1: 491.

([7]) الصحيح من سيرة النبي الأعظم (ص) 4: 85.

([8]) ما يأتي في مصادر الحاشية رقم (4).

([10]) تاريخ الخميس 1: 334، ودلائل النبوة للبيهقي 1: 279، والسيرة الحلبية 2: 49 – 50، وبحار الأنوار 19: 75 – 76.