emamian

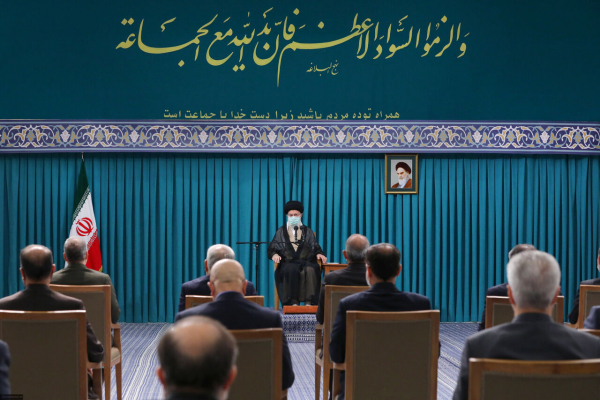

قائد الثورة الاسلامية يستقبل رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة

التقى رئيس الجمهورية واعضاء الحكومة الايرانية صباح اليوم الثلاثاء بسماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وذلك بمناسبة اسبوع الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتصادف اليوم الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الجمهورية الاسبق في ايران الشهيد محمد علي رجائي ورئيس الوزراء حجة الاسلام محمد جواد باهنر وعدد من اعضاء الحكومة الذين استشهدوا في حادثة تفجير مبنى رئاسة الوزراء في عام 1981 على يد زمرة "خلق" الارهابية ، حيث تسمى هذه الايام باسبوع الحكومة في ايران.

وقد استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الرئيس السيد ابراهيم رئيسي والوزراء الاعضاء في الحكومة الايرانية والقى سماحة القائد كلمة بهذه المناسبة سنوافيكم بتفاصيلها لاحقا.

فزع "إسرائيل" من الاتفاق النووي.. كلمة السر؟

- شرحبيل الغريب

القضية التي تشكّل الفزع الأكبر لـ"إسرائيل" هي قدرة إيران على الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي بعد إحياء الاتفاق، وهو ما يعني أنها ستكون على عتبة كونها دولة نووية متى شاءت.

تسيطر على المشهد الإسرائيلي في الآونة الأخيرة حالٌ من القلق والهواجس الشديدة، ورغبةٌ إسرائيلية في إخفاق الجهود المتقدمة إزاء الحديث عن قرب التوصّل إلى العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

تبرز رغبة "إسرائيل" في إخفاق الاتفاق من خلال مطالباتها الأطراف الدولية والولايات المتحدة الأميركية صراحةً بضرورة التخلّي عن المحادثات النووية الجارية مع إيران في فيينا، وإطلاقها جملةً من التهديدات بأنها لن تكون ملزمة بأيٍّ من بنوده في حال تم إعلانه رسمياً.

ما حقيقة الموقف الإسرائيلي من التوصّل إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني وإعلانه بصيغته النهائية؟ وهل "إسرائيل" قادرة فعلاً على إفشاله؟ وما سرّ الانزعاج الإسرائيلي منه والتحريض الكبير عليه؟ وما الموقف الأميركي والدولي من الرغبة الإسرائيلية في استخدام الخيار العسكري بديلاً من الدبلوماسي؟ وهل أزمة الاتفاق النووي إيرانية خليجية بالفعل، كما تدّعي "إسرائيل"، أو أنها عكس ذلك تماماً؟

ترى "إسرائيل" أنَّ المسودة الأخيرة للاتفاق النووي تعد تنازلاً من واشنطن عن خطوط حمر كانت قد وضعتها سابقاً، إلا أنَّ الإدارة الأميركية، ومعها الأطراف الدولية الماضية نحو اتفاق مع طهران، لم تعطِ الهواجس الإسرائيلية أيَّ اهتمام، وظلت متمسكة بمواقفها وقناعاتها بأن الطريقة الدبلوماسية هي الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق العودة إلى الاتفاق النووي، وهو ما عبّر عنه المتحدث باسم الخارجية الأميركية صراحةً.

أكثر ما يزعج "إسرائيل" أنها ليست طرفاً مباشراً في معادلة الاتفاق النووي الإيراني، ولن تستطيع فعل شيء لإفشاله، في ظلّ القناعات الأميركية والدولية بضرورة عودة إحياء الاتفاق النووي مع إيران بالطرق الدبلوماسية، بعيداً من رغبة "إسرائيل" التي تريد حلاً عسكرياً فقط، وهي التي تتناسى أنها تمتلك أسلحة نووية وتتفاخر بذلك، ولم توقع على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

في الوجهة المقابلة، ترغب إيران التي تعدّ طرفاً رئيسياً في هذا الاتفاق، والتي أعلنت تمسكها بدخوله مرحلة جديدة من المفاوضات في فيينا، في وجود اتفاق شامل تجاه كلّ القضايا، يضمن لها عدم تنصّل أي إدارة أميركية مقبلة من هذا الاتفاق، ويحقّق لها مرادها، ويحافظ على برنامجها النووي، ويرفع الحصار الاقتصادي عنها، ناهيك بسلسلة من الانفراجات الأخرى التي نصَّت عليها بنود الاتفاق، والتي تعدّ كلها نقاط قوة ونجاح لها.

من المسلّمات المعروفة أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية استراتيجية، ولن تستطيع الإدارة الأميركية إبرام الاتفاق بصيغته النهائية إلا بعد موافقة إسرائيلية تامة عليه، وبالتالي إنّ أي هجوم إسرائيلي على الاتفاق النووي الإيراني ينضوي في الدرجة الأولى تحت إطار الاستهلاك الإعلامي الموجّه إلى الرأي العام الإسرائيلي، وخصوصاً أن مثل هذه الانتقادات يأتي في وقت تعيش "إسرائيل"، وبشكل غير مسبوق، صراعات وانقسامات، وهي في الأساس مقبلة على انتخابات خامسة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

تضمن الولايات المتحدة الأميركية، في عودتها إلى الاتفاق النووي مع إيران، تحقيق عدة أهداف، أهمها أنها تريد أن تعطي انطباعاً بأنها عائدة مجدداً إلى منطقة الشرق الأوسط في ظل المواجهة المستمرة مع روسيا والصين، على الرغم من إخفاق إدارة بايدن في قمة جدة الأخيرة في تسويق مشروع إنشاء ناتو عربي تكون "إسرائيل" جزءاً منه، كما رُوج له آنذاك.

محاولات "إسرائيل" تصدير أزمة الاتفاق النووي على أنها أزمة خليجية إيرانية ما هي إلا ألاعيب ومحاولات إسرائيلية مكشوفة، والشاهد على المنطقة يتيقَّن من أنّها تسير باتجاه حال من تبريد الجبهات، ترافقها خطوات عمليّة تعكس حدوث متغيرات إيجابية تعزز نجاح الدبلوماسية الإيرانية في الدرجة الأولى.

ثمة متغيرات إيجابية تعزز مكانة إيران من جهة، وأخرى تجاه ملفّ العودة إلى الاتفاق النووي من جهة أخرى. كلها معطيات تدحض مزاعم "إسرائيل" بأنَّ الأزمة في الملف النووي هي أزمة إيرانية خليجية، فالواقع غير ذلك تماماً، في ظل ترحيب مجلس التعاون الخليجي الصريح بدعم مسار العودة إلى الاتفاق النووي، والإشارات العملية التي صدرت عن كل من الكويت والإمارات بإعادة السفراء إلى طهران بعد 6 سنوات من القطيعة، وحال التطور في العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وسلطنة عمان، وتمديد الهدنة في اليمن.

كل ذلك يعد إشارات إيجابية تعكس متغيرات جديدة في المنطقة، ما يعني أنَّها ذاهبة تجاه تسويات حقيقية لم تمرّ بها منذ سنوات، وهو ما يعكس حال الانتصار الدبلوماسي الإيراني، في وقت تريد "إسرائيل" تأجيج الأوضاع وتجييش تلك الدول كي تخوض حرباً عسكرية بالوكالة على إيران.

العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني وتوفر ضمانات أميركية للاتفاق سينعسان إيجاباً على طهران في الدرجة الأولى، التي ستتمكّن إزاءه من ضمان رفع العقوبات الأميركية عن 17 منظمة إيرانية، واسترداد 275 مليار دولار من أموالها المحتجزة في السنة الأولى من الاتفاق، ناهيك بحصولها على تريليون دولار في خزينتها بحلول عام 2030، وتمكّنها من تصدير 50 مليون برميل من النفط في الأشهر الستة الأولى من الاتفاق.

في الخلاصة، أكثر ما يثير فزع "إسرائيل" من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني هو نجاح إيران في ضبط صيغة الاتفاق بما يحقق مصالحها في الدرجة الأولى، ليكون اتفاقاً دائماً، وليس موقتاً لبضعة أشهر، والقضية التي تشكّل الفزع الأكبر لـ"إسرائيل" هي قدرة إيران على الاحتفاظ بأجهزة الطرد المركزي بعد إحياء الاتفاق، ما يعني أنها ستكون على عتبة كونها دولة نووية متى شاء ت.

بغداد.. أنصار الصدر المعتصمون ينسحبون ومجلس القضاء الأعلى يستأنف عمل المحاكم

انسحب أنصار التيار الصدري المعتصمون من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في بغداد، واستأنف المجلس عمل المحاكم، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية.

وبعد دعوة من زعيم التيار مقتدى الصدر، انسحب أنصار التيار الصدري من أمام مقر مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء، وذلك بعدما باشروا صباح أمس الثلاثاء نصب خيامهم أمام المبنى لتوسيع اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع.

وسرعان ما أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان له استئناف عمل المحاكم في عموم المحافظات بعد تعليقه احتجاجا على الاعتصام.

وبدوره قال الإطار التنسيقي إنه سيوقف أي حوار مباشر مع التيار الصدري، ما لم يتراجع التيار عما وصفه باحتلال مؤسسات الدولة.

تصريحات الكاظمي

من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفا فيها، وسيبقى واجبها دوما حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي، على حد تعبيره.

وأكد الكاظمي، وفق بيان صادر عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي أو يمثل تجاوزا وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.

ووفق البيان، فقد وجه الكاظمي، وهو القائد العام للقوات المسلحة، بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد.

وأكد أيضا على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقا لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح إن تطورات الأحداث في البلد تستدعي من الجميع التزام التهدئة وتغليب لغة الحوار وضمان عدم الانزلاق نحو متاهات مجهولة وخطيرة.

وأضاف صالح في بيان أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، ولكن تعطيل عمل المؤسسة القضائية أمر خطير يهدد البلد، مشددا على ضرورة العمل على حماية المؤسسة القضائية وهيبتها واستقلالها، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية.

المصدر : وكالات

انطلاق المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الايراني

انطلقت صباح اليوم الاربعاء في كافة ارجاء ايران المناورات المشتركة للطائرات المسيرة للجيش الايراني وهي مناورات مشتركة بين كافة القوات والصنوف الاربعة التابعة للجيش الايراني.

وتجري هذه المناورات بمشاركة 150 طائرة مسيرة من مختلف الانواع والطرازات وتغطي كامل الاراضي الايرانية من الخليج الفارسي وبحر عمان وصولا الى شرق البلاد وغربها وشمالها ووسطها .

وتستمر هذه المناورات الضخمة لمدة يومين.

وكان المساعد التنسيقي لقائد الجيش الايراني الاميرال " حبيب الله سياريقد اعلن أنه سيجري اختبار مسيرات حديثة تم انتاجها في وزارة الدفاع بالتعاون مع الشركات المعرفية ، خلال هذه المناورات.

وتابع المسؤول العسكري قائلا: انه سوف يتم في هذه المناورات اختبار الدقة والقوة التسليحية ونسبة استمرار التحليق وقدرات أنظمة التوجيه والتحكم والقدرات القتالية لهذه المسيرات.

وشدد قائد المناورات المشتركة للجيش 1401 بدون طيارعلى أن نقل التجارب الى الكوادر الشبابية، والتدريب وزيادة الاستعداد القتالي للتعامل مع التهديدات كأهداف أخرى لهذه المناورات، وقال: ان هذه المناورات المشتركة للمسيرات على مستوى القوات الاربع للجيش ومقر الدفاع الجوي المشترك ستجري لأول مرة، حيث أنها تجري في مياه الخليج الفارسي وبحر عمان من الجنوب الى الشرق والغرب والشمال ووسط البلاد.

وأكد الاميرال سياري، أن عدد المسيرات التي ستشارك في المناورات أكثر من 150 طائرة، موضحا أن هذا العدد انما هو جزء يسير من قوة المسيرات التي بحوزة القوات الاربعة للجيش الايراني التي تقوم بتنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة والقتال المختلفة.

واعتبر اقتدار وتفويض المسؤوليات للشبان المبدعين من الخصوصيات الاخرى لهذه المناورة حيث يقوم هؤلاء الشبان المبدعون بدافع الحب والشعور بالمسؤولية في صنع مختلف انواع المسيرات ومنظومات الاتصالات وانواع الاسلحة، اذ كانت قوة ادارتهم وقيادتهم في هذه المناورات واضحة للعيان.

وتعتبر الطائرات المسيرة الحربية الايرانية من اكثر انواع هذه الطائرات تطورا وفعالية في العالم باعتراف الصديق والعدو، وقد اعتبر احد الخبراء العسكريين الصهاينة قبل ايام ان الطائرات المسيرة الايرانية تشكل اكبر خطر استراتيجي يواجهه كيانه المحتل.

وفي الآونة الاخيرة ترددت انباء في وسائل الاعلام الغربية وعلى لسان مسؤولين اميركيين ايضا بان روسيا التي تعتبر من أقوى الدول في مجال الصناعات العسكرية تعتزم شراء طائرات حربية مسيرة من الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المصدر:العالم

كيف أكون مَحبوبًا ؟ مهارة واحدة ستجعلك كذلك بحسب علماء النفس

عمار السواح

هل قال لك أحدٌ ما بعد محادثة طويلة بينكما: "أنا لم أخبر أحدًا بذلك من قبل" أو "أنا لم أعرف هذا الشعور حتى قلته لك"، هذا التعبير قد يمثل ارتياح القائل لك ولأسلوب استماعك، أي إنك كنت في ذلك الحوار مستمعًا جيدًا، لكن في الوقت نفسه هل أزعجك يومًا ما انشغال صديقك بهاتفه وأنت تتحدث معه، أو نظره في الغرفة من حوله، أو مقاطعته لك قبل أن تنتهي فكرتك، أو إسداؤه نصائح من هنا وهناك تشعر أنها لا تناسب موضوعك؟ هل شعرت بأنك لا تحظى باستماع يناسب أهمية ما تقول وما تعنيه؟

يبدو أننا نصادف مستمعين غير جيدين كثيرًا في حياتنا، لكن المستمع غير الجيد ليس شخصًا سيئًا بالضرورة، فربما يكون أحد أصدقائنا أو من عائلتنا أو حتى نحن، بل لا أحد منا مستمع جيد طول الوقت، فمن طبيعتنا البشرية أنها تتشتت مع ما يأتي للذهن.

فما الأشياء التي تجعل من استماعنا سيئًا؟ وما الذي ينبغي علينا فعله لنكون مستمعين جيدين؟ هذا المقال سيوضح بعض الإستراتيجيات النفسية والمهاراتية المناسبة.

ما ينبغي أن تعرفه عن الإنصات والاستماع الجيّد

بداية، هناك فرق بين القدرة على السمع والقدرة على الاستماع أو الإنصات، القدرة على السمع قدرة فطرية يمتلكها معظم الناس، لكن مهارة الاستماع لا يتقنها كل الناس، نحن نسمع الأصوات والحروف المنطوقة، وهذا لا يحتاج منا إلى بذل جهد، بينما مهارة الاستماع تحتاج منا إلى انتباه وبذل جهد يشبه جهد فهم القراءة، ونجد أن القرآن الكريم استعمل لفظ "أنصتوا" وقرنها بالاستماع "وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا"، فالاستماع والإنصات هو سماع القلب والعقل، وهو يحتاج إلى جهد مختلف عن مجرد السماع.

هل أنا مستمع جيد أو غير جيد؟

في الحقيقة يمكن لنا أن نميّز سلوكيات الاستماع السيئ بشكل أسهل بكثير من تمييز سلوكيات الاستماع الجيد، فالشخص الذي لا يجيد الاستماع عادة ما:

- يتململ بالأشياء، مثل اللعب بالقلم أو بالعقد أو بالأظافر، وقد ينقر على الطاولة أو يتلهّى بما عليها، وهو ليس بالضرورة أن يكون سلوكًا مقصودًا، لكنه يشير إلى أن المستمع قد فقد تركيزه أو قربه من أحاديث المتكلم.

- يتشتت بالأفكار التي تأتيه، وقد يعبّر عن ذلك بالنظر إلى الهاتف أو لما حوله في الغرفة.

- لا يتصل بالعين نحو المتحدث، وعادة ما يقترن الهروب من الاتصال بالعين إلى اللمس الذاتي، أي لمس المستمع أذنه، أو حكه رقبته، وأحيانًا قد يصدر صوت نفخة خفيفة أو ضوضاء أسنان(1).

لماذا لستُ مَحبوبًا؟ ولماذا أفشل في أن أكون مُنصتًا جيدًا؟

تخبرنا الدراسات النفسية والاجتماعية أن هناك عدة أسباب قد تكون كامنة:

- أسباب تعود للمتحدث، كأن تكون لغته غير واضحة، أو أن الموضوع الذي يتحدث فيه موضوع غامض، أو بسبب إطالته في الحديث.

- أسباب تعود لطبيعة الموقف الذي يجمع بين المتكلم والمخاطب، كالمحادثات المحفوظة والمُعَدّة من قبل، حيث لا يكون فيها تبادل حقيقي للمعرفة، مثل مقابلات العمل، أو أحاديث الطاولات المستديرة في السياسة التي يتم فيها تبادل الابتسامات والكلام غير الحقيقي عن النفس أحيانًا(3).

- ومنها ما يعود لنا، نحن المستمعين، وهنا يمكن أن نعدد ثلاثة أسباب رئيسية:

- 1- نمط التعلق العاطفي:

أي أسلوب تواصلنا مع الناس ومع أنفسنا وإدارة مشاعرنا وانفعالاتنا. ونمط التعلق يتشكل في الطفولة، فإذا كان الوالدان يهتمان بالطفل ويعتنيان به عناية طبيعية من غير مبالغة أو إهمال، فإن الطفل ينشأ بنمط تعلق آمن (secure attachment style)، ويكون أقرب إلى كونه مستمعًا جيدًا، أما إن كان الوالدان لم يسمعاه بشكل كافٍ في الطفولة أو عانى الطفل من إهمال في الرعاية العاطفية أو عانى من الاهتمام الزائد الذي يخنقه ويجعله تحت سيطرة دائمة، فإن نمط تعلقه قد يكون تجنبيًّا (insecure avoidant attachment style) أو قد يكون قلقًا (insecure anxious attachment style)؛ ما يجعله يُنهي أي تقارب مع الناس بشكل سريع لأنه يتذكر السيطرة أو التحكم اللذين يتبعان العلاقات القريبة، وهذا قد يجعله مستمعًا غير جيد، يخاف من العلاقات القريبة ويتجنبها أو يقلق من تبادل الاهتمام والانتباه ويتوقع خسارة الآخر إذا اقترب منه(4).

لكن تاريخ الطفولة ليس تاريخًا أبديًّا، حيث يمكن لنا أن نتغير ونتحول إلى مستمعين جيدين لو تعلمنا بعض الإستراتيجيات المفيدة ولو تعلمنا كيف نتبادل مع من حولنا التعاطف والمشاعر.

- 2- تحيز العلاقات القريبة (Closeness Communication Bias):

نحن لا نسمع الآخرين بشكل جيد ليس بسبب أننا لا نتفق معهم فقط، لكن بسبب أننا نظن أننا نعرف ما سيقولونه، وهذا يحدث في العلاقات القريبة وغير القريبة، غالبًا ما نقول: "أنا أعرف ما تقصد"، ونقاطع المتحدث قبل إتمام رأيه، لكن هذا التحيّز يكثر في العلاقات القريبة، حيث يظن الزوجان مثلًا أنهما يفهمان بعضهما أكثر من الغرباء، لكن الحقيقة ليست هكذا دائمًا، لأننا مع الاقتراب نفقد الفضول الذي تقوم عليه العلاقات، وعندها سنظن أننا نعرف ما سيقوله الآخر.

وقد قام أحد الباحثين من جامعة شيكاغو بتجربة للدلالة على تحيّز العلاقات القريبة بأن أحضر عددًا من الأزواج وأجلس معهم أحد الغرباء وطلب منهم أن يقولوا جملًا معتادة يقولونها كل يوم، كأن يقولوا: "شكلك اليوم مختلف"، وطلب من الأزواج تفسيرها، فكان التفسير عادة ما يكون واحدًا، أما الغريب فكان يعطي احتمالات كثيرة للجملة الواحدة، وهذا يشير إلى أن القرب في العلاقات يحيّد هامش المرونة عند الآخر في ملاحظة أطوار الطرف الآخر أو في إدراك معانيه المتغيرة(4).

ومن هنا يقترح أحد الباحثين أن الزواج السعيد أو العلاقات الناجحة هي المحادثات الطويلة التي تكون قصيرة عادة، كأن نركز في إجابات "كيف حالك؟"، فنحن غالبًا لا نستمع بالضبط إلى لغة الجسد أو الإشارة التي يمكن أن تشير إليها الإجابة، أو أن نركز في المحادثات والجمل اليومية ونحاول فهمها وتطويلها بشكل يعيد الفضول إلى العلاقة(4).

- 3- الانشغال بالفوز:

غالبًا ما ننسى أن الاتصال هو عملية ذات اتجاهين، وهي ليست مسابقة، خصوصًا عندما نتواصل مع عائلتنا وأصدقائنا، فليس المهم الفوز بفكرة أو بإجابة حاسمة، التواصل الجيد هو قيمة إيجابية في حدّ ذاته، وتحضيرنا للرد والإجابة خلال حديث المتكلم يشتت انتباهنا ويجعلنا مستمعين غير جيدين(3).

نحن نحاول دائما أن نغير أسلوب تواصلنا مع الناس من خلال تغيير ما نتحدث به إليهم، لكننا لا نغير أسلوب سماعنا لهم، والسماع هو نصف التواصل، ومهارة التركيز في الاستماع (Mindful listening) ليست مهارة سهلة، إذ تحتاج إلى تدريب.

كيف أكون مَحبوبًا بين النّاس عن طريق الاستماع؟

- أولًا: أعطِ لنفسك فرصة أن تتعلّم شيئًا جديدًا

يعتمد الاستماع الذي يجعلنا محبوبين على فكرة بسيطة مفادها: تحدّي معلوماتنا السابقة وتوقعاتنا في المستقبل. الاستماع هو نشاط اجتماعي معرفي يتأثر بتجاربنا السابقة وتوقعاتنا عن المستقبل، فنحن نركز في الاستماع عند مقابلة العمل أكثر من تركيزنا مع صديق يمكن أن نقابله مرة أخرى، ونحن نركز عادة على المعلومات التي نريد أن نعرفها عن العمل الجديد مثل المرونة في ساعات العمل، لأن تجربتنا السابقة في العمل لم تكن كذلك مثلًا، لكن هذا قد يُفقدنا جزءًا كبيرًا من معلومات الاستماع، بل قد يشتتنا؛ لذلك كان الاستماع الفعال حسب عالم النفس "مارشال روزنبرغ" هو استقبال عاطفي للآخرين (Receiving Empathically) يتطلب إفراغ ما في عقولنا ونفوسنا وتصوراتنا القبلية والاستماع فقط(5).

- ثانيًا: استمع أكثر ممّا تتحدّث

عندما نفعل ذلك سيكون المتحدث هو محور اهتمامنا، ولن نحاول البدء في التحضير لردنا دون انتهاء حديث المتكلم. كثير من الناس لا يستمعون بقصد الفهم، بل يستمعون بنية الرد، لذلك طوّر الباحث "فيراري" نسخته الخاصة من قاعدة "80/20" ، وهي أن شريكه في المحادثة يجب أن يتحدث 80% من الوقت، بينما يجب أن يتحدث هو 20% فقط من الوقت، كما أنه يحاول استغلال 20% من وقته في طرح الأسئلة بدلاً من محاولة إبداء رأيه الخاص، على الرغم من أنه يقر بأنه من الصعب قمع رغبتنا في التحدث أكثر من الاستماع، لكنه يمكن بالصبر أن نتعلم التحكم في الدافع وتحسين جودة استماعنا(6).

- ثالثًا: تمهّل قبل أن تقفز للأحكام والاستنتاجات

لا تقفز للإجابات الجاهزة أو الاستنتاجات المتسرّعة، ولا تصحح الأخطاء الواردة في الحديث بشكل متكرّر ومُنفِّر، أو تُسدي النصائح السريعة، بل علينا أن نحاول فهم ما يقوله الآخر وطرح أسئلة تليق بما يقول.

- رابعًا: عبّر عن اهتمامِك بلُغة الجسد وتعابير وجهك

ينبغي أن نسمع بعقلنا وجسدنا وتعابير وجوهنا، ولغة العيون من أهم لغات الجسد، ووضعية أجسامنا تؤثر بشكل ما على صورة تفكيرنا عند الآخر، فلا يُظهر الحفاظ على التواصل البصري والإيماء ووضعية جسدنا أننا نستمع فحسب، بل يُظهر أيضًا اهتمامنا بما يقوله(1).

- خامسًا: لا تنشغل بهاتفك أثناء تحدّث الآخر إليك

لا تسمح للمشتتات بإفساد علاقتك بالآخرين. نحن نعيش في زمن يتسم بعوامل تشتيت متعددة، مثل الهواتف المحمولة والإنترنت والتلفزيون وما إلى ذلك، ولذلك من الصعب جدًّا إجراء محادثات هادفة مثل الاستماع الفعّال مع وجودها، لذلك علينا أن نعطي المحادثة حقها ونُبعِد عن أماكن جلوسنا الأجهزةَ الإلكترونية المشتتة أو نغلقها(2).

- سادسًا: عبّر عن مدى تعاطفك مع مشكلات الآخر

لا شيء أدعى لحبّ الآخرين لنا أكثر من أن يعرفوا أنّنا متعاطفون مع ما يقولونه وما يشعرون به، وكوننا متعاطفين يسمح لنا أن نفهم موقف الآخرين وظروفهم بشكل أفضل، أن نتذكر قول "رالف نيكولز": "إن أبسط احتياجات الإنسان هي الحاجة إلى الفهم، وأفضل طريقة لفهم الناس هي الاستماع إليهم"(2).

- سابعًا: اطلب توضيحًا واستفسر عن التفاصيل

إذا أراد الآخر دليلًا ضمنيًّا لمدى جدّية استماعك وإنصاتك لحديثه، فلا شيء أكثر برهانًا ودلالة من أن نطلب التوضيح عندما تبدأ لغة المتحدث تميل إلى الغموض، أو إذا كنا غير متأكدين من فهمنا للرسالة، وأن نعيد صياغة ما سمعناه أخيرًا حتى يتأكد المتكلم من حصولنا على الفكرة الصحيحة.

أخيرًا، يميل الناس إلى الاعتقاد بأن الاستماع هو مسعى سلبي بدلاً من كونه مسعى نشطًا، ومن هذا الافتراض الخاطئ يأتي الافتراض القائل بأن الاستماع يمكن أن يكون مضيعة للوقت، ولكن الاستماع الجيد في حقيقته يكسبنا ثقةَ مَن حولنا واحترامهم، ويكسبنا تواصلًا مفيدًا مع الناس، بل إنه يسهم بشكل كبير في فهم الإنسان نفسه واختلافنا عن بعضنا في طبائعنا وطرائق تفكيرنا، ومَن لا يُحسِن الاستماع فسيتحدث مع نفسه وعن نفسه فقط.

————————————————————————-

المصادر والمراجع:

1- Effective Listening & Aphorisms, Jeff Thompson, Psychology Today Magazine.

2- The Power Of Listening, Lamees A, (2015).

3- Power Listening: Mastering the Most Critical Business Skill of All, Bernard T. Ferrari, (2012).

4- You’re Not Listening, Kate Murphy, (2020).

5- Nonviolent Communication: A Language of Life, Marshall B. Rosenberg, (2003).

6- Simple Keys to Effective Communication, Clifford N. Lazarus, Psychology Today Magazine.

رئيسي: على التيارات السياسية العراقية الاتفاق على مخرج للمشاكل القائمة

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي إن على كل التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة.

وأكد السيد رئيسي اليوم الاثنين ، رداً على الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، على ضرورة الحفاظ على الوحدة في العراق وقال: إن جميع التيارات السياسية الرئيسية في العراق الاتفاق من خلال الحوار والتعاطي على مخرج من المشاكل السياسية القائمة

وفيما يتعلق بتحركات الحكومة العراقية لتحسين المناخ السياسي للمنطقة ، أكد رئيسي على ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة ورحب بتسريع الإجراءات التفاعلية بعد تنفيذ الاتفاقات.

كما أكد رئيسي خلال هذا الاتصال الهاتفي ، على ضرورة تسهيل تردد الزوار الإيرانيين ، خاصة خلال مراسم الأربعين الحسيني ، حيث وعد رئيس الوزراء العراقي باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الصدد.

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أنه سيتابع بنفسه القضايا المتعلقة بحضور الزوار الإيرانيين في مراسم الأربعين.

واشار الكاظمي إلى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة والعالم ، مؤكدا أنه سيواصل جهوده لتحسين ورفع مستوى العلاقات والتعاون الإقليمي.

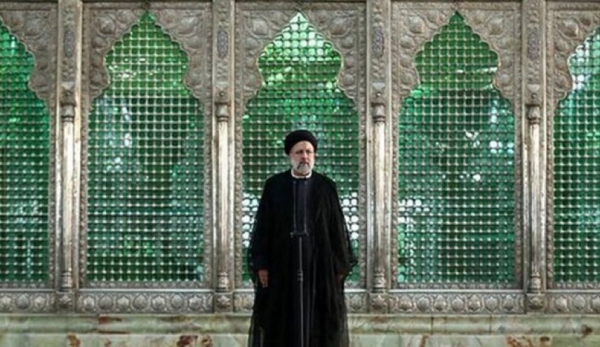

رئیسي: المیثاق مع مبادئ الامام الخميني هو عهد مع كل الخير والقيم

جدد اعضاء الحكومة الايرانية صباح اليوم الثلاثاء العهد مع مبادئ الامام الخميني (طاب ثراه) مؤسس الجمهورية الاسلامية، وذلك عند زيارة مرقده بمناسبة بدء اسبوع الحكومة.

وأكد رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي أن الهدف من زيارة اعضاء الحكومة لمرقد الامام الراحل في اليوم الاول من اسبوع الحكومة هو تجديد العهد والميثاق مع مبادئ الامام الخميني (رض) الذي كرس وجوده لخدمة ابناء الشعب الايراني، مؤكدا ان هذا العهد هو عهد مع كل الخير والقيم.

وتابع قائلا: ان الامام الخميني (قدس سره الشريف) علمنا أن تكون خدمة الشعب في سبيل الله، لذا علينا جميعا ان نعمل لرضا الله تبارك وتعالى كي تصبح لتلك الخدمة قيمة.

وشدد على أن نظرة الامام الخميني (رض) للشعب لم تكن مجرد موضحا أن الحكومة ترى بأن الثقة بالشعب والشبان من شأنه أن يكون مثمرا وهذه هي نظرة الامام الخميني (قدس سره الشريف) للشعب التي ادت الى انتصار الثورة الاسلامية وبقائها.

وتابع الرئيس الايراني قائلا: ان كل من يسير على نهج الائمة الاطهار عليهم السلام سيصبح مثل الشهيد الحاج قاسم سليماني الذي وصفه قائد الثورة الاسلامية بأن حياته تحولت الى مدرسة.

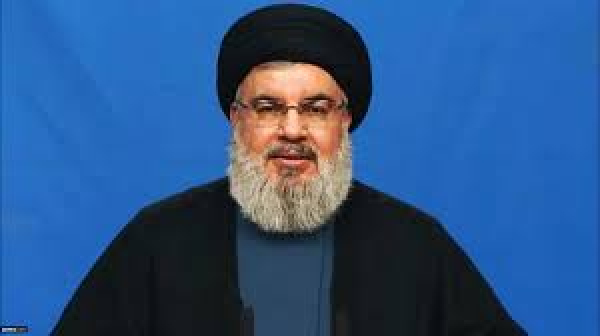

السيد نصر الله: انتصارات المقاومة أحيت الأمل بالنصر والقدرة على هزيمة العدو

أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، أنَّ من نتائج الصمود الاسطوري عام 2006 اسقاط مشروع الشرق الاوسط الجديد، وفشل العدو في سحق المقاومة بل خرجت أقوى وأشد وأصلب، إضافةً إلى المساهمة في استنهاض الناس واحياء الأمل بالنصر والقدرة على الحاق الهزيمة بالعدو.

وخلال احتفالية "أبجدية النصر" مساء الاثنين في باحةِ عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت وذلك في اختتامِ أيام "الاربعونَ ربيعا"، أشار السيد نصر الله إلى أنَّه على مدى شهرين الاخوة والاخوات في كل مؤسسات حزب الله عملوا على شرح الجوانب المتعددة من تاريخ هذه المسيرة خلال 40 عامًا من عطاءاتها في المجالات المختلفة.

وشكر جميع الاخوة والاخوات الذين جهدوا على مدى شهرين في تقديم صورة واقعية ومشرقة وغير مبالغ فيها عن عطاءات وجهود وتضحيات كل العاملين والعاملات والمجاهدين والمجاهدات في هذه المسيرة المباركة.

وأضاف سماحته: "عندما نتحدث عن 40 ربيعا يجب أن أوضح أمرا مهما، نحن لا نقطع الصلة عن ما كان قبل 1982 بل هناك صلة عميقة وأساسية بكل الجهود والنضالات والأعمال والأطر التي كانت قائمة قبل 1982".

وأوضح أنَّه عندما نتحدث عن 1982 إلى الآن فحتى نتحدث عن ما فعلته هذه الحركة والمسيرة والجماعة والمقاومة دون أن ننسب إليها شيئا مما جرى قبل 1982، وإن كان بعض قادتها ومقاوميها حاضرين في بعض ما جرى قبل 1982.

وذكر السيد نصر الله الالهام الكبير الذي قدمه الشـهيد الكبير سماحة السيد محمد باقر الصدر، كما خصَّ بالذكر سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر أعاده الله بخير لأنه كان المتصدي الأكبر والأول للشأن العام وتأسيس وقيادة المقاومة.

وأكَّد سماحته "للعالم والجميع أن مسيرتنا الجهادية هذه هي إحدى النتائج المباركة لجهاد هذا القائد الكبير(الامام موسى الصدر) وأن كلًا من حزب الله وحركة "أمل" هم أبناؤه وتلامذته الذين يواصلون دربه".

وأعرب عن التقدير لجهود العلماء الكبار وكل العلماء في ساحتنا الاسلامية الذين نشروا الوعي وأمروا بالمعروف، لافتًا إلى أنَّه "يبقى ملهمنا الأكبر وهادينا الأعظم وباعث النهضة وروح الثورة في هذا العصر سماحة الامام السيد روح الله الموسوي الخميني".

وبيَّن الأمين العام لحزب الله أنَّه منذ بداية التأسيس والانطلاقة المشاركة في مواجهة الاجتياح الاسرائيلي من خلال المجموعات التي شاركت في أكثر من منطقة وفي مقدمتهم الاخوة في "أمل" وفصائل المقاومة الفلسطينية والجيش العربي السوري.

وشدَّد على أنَّ التحرير عام 2000 أنهى أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وساهم في ايجاد بنية أمنية وعسكرية للمقاومة قادرة على صنع المعادلات.

وأكَّد السيد نصر الله أنَّ من نتائج الصمود الاسطوري عام 2006 اسقاط مشروع الشرق الاوسط الجديد، وفشل العدو في سحق المقاومة بل خرجت أقوى وأشد وأصلب، إضافةً إلى المساهمة في استنهاض الناس واحياء الأمل بالنصر والقدرة على الحاق الهزيمة بالعدو.

المصدر: العهد

هذه العادة على الفطور قد تسرّع بشيخوختك

على الرغم من أهمية وجبة الفطور، فإن خطأ واحداً ترتكبه فيها عن غير قصد قد يقلب الأمور رأساً على عقب.

فقد أفادت خبيرة التغذية، إيمي جودسون، بأن إحدى أسوأ عادات الإفطار التي تتسبب في شيخوخة دماغك هي تناول الكثير من الدهون المشبعة والسكر المضاف.

وأكدت أن وجبة الفطور تؤثر بشكل كبير على مدى سرعة تقدم عقلك مع تقدمك في السن، ولك وفقاً لما نقله موقع (Eat This, Not That) المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية.

"حمية مايند"

واقترحت لهذا اتباع إرشادات حمية "مايند"، موضحة أن هذا النظام هو نظام غذائي صحي للدماغ يهدف لتأخير التنكس العصبي، ووهو مزيج من حمية داش وحمية البحر المتوسط التي تركز على المجموعات الغذائية التي يمكن أن تساعد في تعزيز قوة عقلك وحمايتها من العوامل المرتبطة بالعمر، مثل مشاكل مرض "ألزهايمر".

كما تابعت أن نظام مايند الغذائي، يساعد الأشخاص على تجنب الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء من خلال تناول الكثير من الخضار، خاصة الخضروات الورقية، والفواكه، والبقوليات، والفاصوليا، والحبوب الكاملة والأسماك، مع السماح بمنتجات الدواجن.

وأشارت إلى أن طريقة الأكل هذه تساعد في الأداء الإدراكي لدى كبار السن وهي معروفة بتزويد عقلك بالعناصر الغذائية الأساسية مع تقدمك في العمر من أجل المساعدة في منع التدهور المعرفي المرتبط بالعمر أو الأمراض.

أهم الخطوات

وعن هذا أفادت الخبيرة بالنسبة للمبتدئين، بضرورة تجنب بعض العناصر المحددة عندما تستطيع ذلك.

وأشارت إلى أن الهدف هو تناول عدد أقل من الأطعمة المشبعة بالدهون والأطعمة التي تحتوي على سكريات مضافة، وفي وقت الفطور، يعني ذلك التخلص من سندويشات الفطور عالية الدهون مثل تلك التي تحتوي على اللحوم عالية الدسم مثل الكرواسون والبسكويت، وكذلك المعجنات المحملة بالسكر. لذا، تخطي الكريب، والكعك، والمافن، وخبز الفطور.

بالمقابل، أوضحت أنه إذا كنت تبحث عن أطعمة فطور لذيذة ومفيدة لصحة الدماغ في تناول الطعام، فلديك الكثير من الخيارات، حيث يمكن إضافة التوت إلى دقيق الشوفان الغني بالألياف، أو خلط الخضار (خاصة الخضروات الورقية الخضراء الداكنة) في عجة البيض مع الجبن قليل الدسم، أو إضافة المكسرات إلى الحبوب الكاملة.

يذكر أن دراسات كثيرة كانت شددت على أهمية تناول وجبة الفطور بانتظام، وركّزت على ضرورة عدم تخطيها.

وأكدت النتائج أيضاً على أن تناول وجبة الفطور بانتظام يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، بينما يمكن أن يسهم تخطي هذه الوجبة المهمة في زيادة نسبة الكوليسترول ومعدل الوفيات.

مقتدى الصدر: قدّمتُ تنازلات كثيرة ولن أشارك في أي حوار سرّي جديد أو أجالس الفاسدين

زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر (رويترز)

قال زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر إنه قدّم كثيرا من التنازلات من أجل السلم الأهلي، وإنه ينتظر من الأطراف الأخرى تقديم ما في جعبتها لإنقاذ العراق.

وشدّد في بيان نشره بتويتر على أنه لن يدخل في أي حوار سري جديد مع الأطراف الأخرى، كما أنه لن يجالس من وصفهم بـ"الفاسدين".

وأضاف أنه يتعين انتظار الخطوات الأخرى التي سيعلن عنها في ظل ما وصفها بـ"سياسة التغافل".

كما كشف زعيم التيار الصدري أنه قدّم "مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار بل مناظرة علنية وببث مباشر.. مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نر تجاوبا ملموسا منهم".

ويأتي ذلك في ظل مواصلة أنصار التيار الصدري اعتصامهم الذي دخل أسبوعه الرابع على التوالي في محيط البرلمان بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، للمطالبة بحلِّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.

وكان خطيب جمعة أنصار التيار الصدري مهند الموسوي، قال أمس إن الحوارات التي تعقد من قبل القوى والأطراف السياسية للخروج من الأزمة الحالية التي تعيشها البلاد، هدفها تحقيق مصالح حزبية والبقاء في السلطة.

وأضاف الخطيب أمام آلاف من أتباع الصدر خلال خطبة صلاة الجمعة في مقرّ اعتصامهم قبالة البرلمان العراقي "إن الحوارات السياسية التي تعقدونها ليست لمصلحة الشعب أو البلد، بل هي لبقائكم، ولا قيمة لها ولا نقيم لها وزنا".

كما قال إن "الشعب العراقي هو من يقرر مصيره، وهو مصدر السلطات، وخروج الشعب اليوم هو ضد الفساد والذين لا يحترمون الشعب والدولة، وليس ضد الدولة".

ويشهد العراق أزمة سياسية على خلفية خلافات بين القوى السياسية حول تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول، ولا تزال الجهود السياسية متعثرة لحل الأزمة.

المصدر : وكالات