emamian

انتبهوا من تناول الدجاج يومياً.. هذه مضاره المحتملة!

رب ما يكون الدجاج هو الاختيار الأكثر شعبية بين غير محبي الخضار وعادةً ما يكون الدجاج عنصراً صحياً لأنه مليء بالبروتين ويوفر عدداً من العناصر الغذائية لجسمك.

لكن هل يمكن أن يسبب الاستهلاك اليومي له أي آثار جانبية؟ فتقرير نشره موقع "Times Of India" يلخص أربعة أسباب رئيسية تجيب بها على التساؤل

قد يرفع الكوليسترول

ونبدأ من السبب الأول، فقد لا يساهم تناول الدجاج بالطريقة الصحيحة في ارتفاع مستويات الكوليسترول لديك. لكن ذلك يتوقف على كيفية استهلاكك له.

فإذا كنت مستهلكاً منتظماً للدجاج المقلي، فلا شك في حقيقة أن مستوى الكوليسترول لديك سيرتفع.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأميركية للتغذية السريرية أن لحم الدجاج الأبيض زاد من مستويات الكوليسترول السيئ بنفس الطريقة التي تعمل بها اللحوم الحمراء.

كما، نصحت الدراسة بتناول الدجاج المشوي أو المسلوق للحفاظ على مستويات الكوليسترول لديك تحت السيطرة.

إلى ذلك، يعتبر الدجاج غذاء عالي الحرارة، إذ يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم الكلية، وبعبارات أبسط يمكن أن يسبب "حرارة" في الجسم.

ونتيجة لذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من سيلان الأنف، خاصة خلال فصل الصيف.

كذلك، إذا كنت تعاني من دم في الأنف بعد تناول الدجاج بانتظام، فمن الأفضل الانقطاع عن تناوله لفترة والعودة بعد بضعة أيام.

أما السبب الثالث، فهو زيادة الوزن بسبب تناول الدجاج بانتظام. فعدد من الوجبات مثل دجاج البرياني، والدجاج بالزبدة، والدجاج المقلي وغيرها الكثير هي مواد غذائية عالية السعرات الحرارية وثقيلة جداً على المعدة.

وينصح التقرير تناولها من حين لآخر، لكن الاستهلاك المنتظم لها سيؤدي بالتأكيد إلى زيادة الوزن وقد يتسبب أيضاً في ارتفاع الكوليسترول.

في موازاة ذلك، يمكن أيضاً ربط أنواع معينة من الدجاج بالتهابات المسالك البولية، وفقاً لدراسة نُشرت في مجلة الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة mBio.

وأوضحت الدراسة أن الدجاج المصاب بسلالة معينة من "الإشريكية القولونية" (E.coli) يمكن أن تسبب مجموعة من العدوى، بما في ذلك التهاب المسالك البولية.

الأردن.. الخلفية السياسية للاحتجاجات الشعبية

موفق محادين

الاحتجاجات الشعبية في الأردن ليست سوى محطة أخرى على طريق متراكم طويل من الانتفاضات المماثلة ابتداء من نيسان 1989، وغالبيتها ذات طابع مطلبي بحت بخلاف الثورات الملونة التي رفعت شعارات سياسية معروفة.

في هذه اللحظة تحديداً، يبدو أن الرفع الجنوني لأسعار المحروقات في الأردن، الذي يكاد يكون الأكبر في العالم، هو السبب المباشر وراء حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي عمّت الأردن انطلاقاً من الجنوب (معان والكرك والطفيلة)، وخصوصاً احتجاج قطاع الشاحنات الذي يتعرض لتصفية مبرمجة منذ سنوات لمصلحة مشروع السكك الحديد، الذي يربط حيفا بالخليج عبر الأردن، ومن مظاهر ذلك، إضافةً إلى السياسات الرسمية للأوليغارشية النافذة الفاسدة، قرار السعودية ودول الخليج تقليص عمر الشاحنات إلى 5 سنوات، وهي فترة لا تكفي لسد أقساطها.

أما الحقيقة، إضافةً إلى تغول الأوليغارشية الحاكمة على الطبقات الشعبية برفع الأسعار وغيرها، فتتمثل في أن الاحتجاجات الشعبية ليست سوى محطة أخرى على طريق متراكم طويل من الانتفاضات المماثلة ابتداء من نيسان 1989، وغالبيتها ذات طابع مطلبي بحت بخلاف الشعارات السياسية المعروفة للثورات الملونة، مع أن الإجراءات الحكومية نفسها إجراءات سياسية شديدة الصلة بالسيناريوهات الصهيونية لتصفية القضية الفلسطينية عبر الأردن.

فبإضافةً إلى السياق العام لفلسفة السوق والليبرالية المتوحشة وتحويل الدول إلى بلديات كبيرة، ثمة ما يقال عن السياق الصهيوني المذكور، وذلك بتوفير الشروط الموضوعية لأجندته المعلنة المعروفة، ومنها سيناريو البنيلوكس (مركز إسرائيلي ومحيط أردني فلسطيني تابع و "جسر ستيت" مع الخليج).

ولقد صار متداولاً في الأردن التساؤلات الشعبية المعروفة، في كل مرة يقوم فيها الإعلام الرسمي بالإساءة إلى الاحتجاجات الشعبية والتعاطي معها كأعمال شغب واعتداءات على الممتلكات والموارد العامة وزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن الوطني.

من هذه التساؤلات، تلك التي تحيل الاعتداءات إلى مصدرها الحقيقي ممثّلاً في الأوليغارشية النافذة الفاسدة، فهي الجهة الوحيدة التي تطاولت على الموارد العامة مثل الفوسفات والبوتاس ونهبتها باسم الخصخصة، فضلاً عن قيامها ببيع قطاع الاتصالات وتأجير أماكن أثرية مثل البتراء وعدد من القلاع التاريخية.

وهو ما لم يقتصر على حرمان الموازنة هذه الموارد وإخراج مئات الآلاف من سوق العمل، بل زاد على ذلك استبدالها بمنظومة جائرة من الضرائب لا مثيل لها في العالم، وتقع على كاهل الطبقات الشعبية في مقابل نسبة ضئيلة من مشاركة النهابين والكومبرادور في الدخل العام للدولة، ويشار هنا إلى أن رفع أسعار المحروقات الذي فجّر الغضب الشعبي، هو الأعلى في العالم وتشكل عائداته ملياراً وربع مليار دينار (1.75 مليار دولار) كما يشكّل نسبة عالية من عائدات الضرائب الجائرة بحد ذاتها (6 مليارات دينار).

من التساؤلات الأخرى، تلك الخاصة بالمعزوفة الدارجة في الإعلام الرسمي عن تهديد الأمن الوطني، فيما الحقيقة أن تهديد هذا الأمن وانتهاكه جريا ويجريان بسبب معاهدات وادي عربة وتبعاتها في كل الحقول والنشاط الصهيوني وشبكاته بأقنعتها المختلفة، وفتح البلاد للقواعد الأميركية بلا حسيب ولا رقيب، وذلك إضافة إلى الخضوع التاريخي لإملاءات البنك وصندوق النقد الدوليين، وهي الإملاءات المسؤولة عن اتساع دوائر الجوع والبطالة المتزايدة وحرمان الطبقات الشعبية الحد الأدنى من الأمان الاجتماعي للسلع والخدمات الأساسية.

الخلفية السياسية العامة.. من الدولة الوظيفية الريعية إلى دولة الجباية

إلى ما قبل "سايكس بيكو" و"وعد بلفور"، كان الأردن كما فلسطين ولبنان جزءاً من سوريا الطبيعية، وكانت هذه المناطق مقسمة إلى متصرّفيات مرتبطة بولايات دمشق وحلب، وكان بعضها يحول إلى مراكز ولايات بين الحين والحين مثل صيدا وطرابلس، أو إلى إدارات مستقلة مثل جبل لبنان (كسروان والمتن والشوف).

بعيد الاحتلالين البريطاني والفرنسي لسوريا الطبيعية، وبخاصة بعد سقوط أول دولة سورية موحدة إثر معركة ميسلون، اقتُسم الشرق العربي برمته بين هذين الاحتلالين، ومن ذلك وضع شرق الأردن تحت الانتداب البريطاني وإقامة إمارة هاشمية فيه، تحوّلت إلى مملكة تمهيداً لإلحاق ما تبقى من فلسطين (الضفة الغربية لنهر الأردن) بالمملكة.

وعلى الرغم من تكامل أجنحة البرجوازية البيروقراطية والكومبرادور أو تعبيراتها الأردنية والفلسطينية داخل المطبخ السياسي للمملكة، إلا أن ثمة مسافة ظلت قائمة بينها فيما يخص الكوتا السياسية والاقتصادية لكل منها، واللعب على الشحن الإقليمي لهذه الغاية.

وعلى وجه العموم، اتّسمت الدولة بكل أجنحتها وعلى مدار سنوات تأسيسها بالسمات التالية:

- السمة الوظيفية، وكان من أبرز تجلياتها أن الدولة قامت على الفيلق الذي أسسه الإنكليز، وأن المجتمع انبثق من الدولة وليس العكس.

- السمة الريعية، المرتبطة بالسمة الأولى؛ فمع أن الاقتصاد الأردني لم يكن ريعياً بالمعنى المتعارف عليه الناجم عن النفط أو الغاز أو غيرهما من الموارد، إلا أن طابعه الريعي (الإنفاق الحكومي) كان مستمداً من المساعدات البريطانية ثم الأميركية في إطار وظيفته الإقليمية.

- السمة العمودية، وذلك في مقابل العلاقات الأفقية السابقة على تأسيس الإمارة، التي كانت تربط شمالي الأردن بشمالي فلسطين وجنوبي الأردن بجنوبي فلسطين، وهكذا، وهو ما يتضح في الموروث المحلي لهذه المناطق، ويؤكد أن الأردن وفلسطين قبل "سايكس بيكو" و"وعد بلفور" لم يكونا تشكيلات كيانية قطرية بالمعنى المتعارف عليه حالياً، خارج سوريا الجنوبية.

في الحصيلة أخذ الأردن شكله الرسمي العمودي الجديد على إيقاع وعد بلفور، وإقامة كيان صهيوني على امتداد الساحل الجنوبي السوري.

- السمة العازلة للأردن (البافرستيت) الذي يفصل فلسطين المحتلة عن المحيط العربي.

أما التحوّل الكبير الذي طرأ على هذه السمات، فجاء مع التحولات الدولية والإقليمية في نهاية عقد ثمانينيات القرن الماضي، وهي التحولات التي يمكن مقاربتها ضمن الأطر التالية:

1- الإطار العام الذي ترافق وانهيار الاتحاد السوفياتي وسيناريوهات تفكيك الدول التي توصف بالشمولية، وأدى إلى انهيار سياسات الدعم الاجتماعي في معظم بلدان العالم، وهي السياسات التي كانت تعرف بالسياسات الكينزية (نسبة إلى الاقتصادي البريطاني كينز، الذي كان يدعم هذه السياسات المعروفة برأسمالية الدولة - الاشتراكية الدولية).

هكذا أدى الانهيار السوفياتي إلى إطلاق الوحش الليبرالي وحرية الأسواق وتحجيم الدولة وسياسات الدعم الاجتماعي وملاحقة ما يعرف بالدول الشمولية في كل مكان.

2- الإطار الإقليمي، فبعد تفكيك الدولة الكنزية، بدأ تفكيك دول الشرق العربي ذات الصلة بالصراع العربي – الصهيوني، وإعداد المنطقة لصفقة القرن، وقد كان ربيع الفوضى وأدواته التكفيرية والأصولية والبرتقالية عنوان هذه المرحلة.

3- الإطار الخاص، الذي يتعلق بتفكيك الدولة الأردنية وتحويلها إلى اتحاد كانتونات جهوية في إطار مشروع البينيلوكس (مركز إسرائيلي ومحيط أردني فلسطيني) وذلك من خلال تصفية التعبيرات الثلاثة للمجتمع:

- المجتمع عموماً وبخاصة الطبقة الوسطى، بما هي القاعدة الاجتماعية للدولة القديمة.

- المجتمع السياسي ممثلاً في الدولة.

- المجتمع المدني ممثلاً في الأحزاب والنقابات عبر إضعافها واستبدالها بخليط من المجاميع ما قبل الرأسمالي وجماعات المجتمع المدني (NGOs).

فقد تولى فريق البنك وصندوق النقد الدوليان هذه المهمة عبر آليات الخصخصة ومشروعات الضرائب المختلفة وإنهاء الدعم الاجتماعي للسلع والخدمات الأساسية.

والنتيجة، تحوّل الحكم من جهة ريعية، إلى جهة نهابة تريد من الفقراء أن يمولوا فسادها الذي دفع مديونية بلد صغير مثل الأردن إلى 30 مليار دينار وهو ما يعادل 40 مليار دولار تقريباً.

المصدر :الميادين

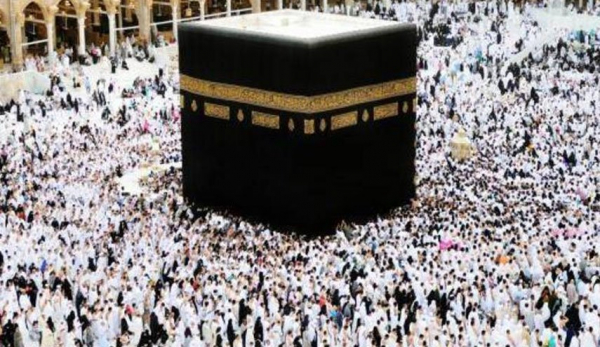

السعودية.. بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من 5 دول

أعلنت وزارة الحج والعمرة بدء اشتراط تسجيل الخصائص الحيوية “البصمة” لإصدار تأشيرات “العمرة” إلكترونيا للقادمين إلى مكة المكرمة من بريطانيا وتونس والكويت وبنغلاديش وماليزيا.

وأفادت الوزارة عبر حسابها “تويتر”، بأن الهدف من التسجيل تسهيل إجراءات الدخول عبر منافذ المملكة، وإثراء التجربة الرقمية لضيوف الرحمن، مبينة خطوات تسجيل هذه الخصائص.

وأوضحت أن تسجيل البصمة يكون بتحميل تطبيق (Saudi Visa Bio) للهواتف الذكية، مع تحديد نوع التأشيرة، والقراءة الفورية لجواز السفر، والتقاط صورة الوجه من الكاميرا الأمامية ومطابقتها مع الصورة الشخصية في جواز السفر، إضافة الى مسح بصمات الأصابع العشر إلكترونيا من خلال الكاميرا.

المصدر: روسيا اليوم

تونس.. قرار بحبس علي العريض وحركة النهضة تصفه بمحاولة للتغطية على "الفشل الذريع" للانتخابات

العريض شغل في السابق منصبي رئيس الوزراء ووزير الداخلية (الأوروبية-أرشيف)

قالت حركة النهضة التونسية إن قاضي التحقيق في ما تعرف بـ"قضية التسفير" أصدر قرارا بسجن علي العريض نائب رئيس الحركة، منددة بما قالت إنه استهداف لقياداتها للتغطية على "الفشل الذريع" للانتخابات التشريعية.

وجاء قرار قاضي التحقيق في قطب مكافحة الإرهاب مساء أمس الاثنين بإصدار بطاقة إيداع في السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق علي العريض بعد التحقيق معه على مدى ساعات.

وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض خضعا مع عدد من قيادات الحركة وقيادات أمنية للتحقيق في "قضية التسفير إلى بؤر التوتر"، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.

وشغل علي العريض منصب وزير الداخلية عام 2011، ثم ترأس الحكومة بين عامي 2013 و2014.

ونفت قيادات حركة النهضة مرارا الاتهامات الموجهة إليها في القضية التي بدأت إثر شكوى تقدمت بها برلمانية سابقة إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.

وقالت الحركة -في بيان صدر في وقت متأخر مساء الاثنين- إنها "تعتبر أن هذا الاستهداف الممنهج لنائب رئيس حركة النهضة محاولة يائسة ومفضوحة من سلطة الانقلاب ورئيسها قيس سعيد، للتغطية على الفشل الذريع في الانتخابات التشريعية المهزلة التي قاطعها أكثر من 90% من الناخبين".

وقد أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر أمس الاثنين أن 11.2% فقط من الناخبين التونسيين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية بعد أن قاطعت معظم الأحزاب السياسية الاقتراع الذي وصفته بأنه إجراء صوري يهدف إلى تعزيز سلطة الرئيس التونسي قيس سعيد.

وبعد الإعلان عن نسبة المشاركة قالت أحزاب كبرى -بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تضم حزب حركة النهضة- إن سعيد ليست له شرعية ويجب أن يتنحى.

وفي الوقت نفسه، توالت الدعوات من الولايات المتحدة وفرنسا لتنفيذ إصلاحات سياسية في تونس في ضوء الواقع الذي كشفت عنه الانتخابات.

وفي أحدث البيانات، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن "الإقبال المنخفض للناخبين يعكس الحاجة إلى توسيع نطاق المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".

وشددت الوزارة على "أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع التونسيين"، وفق البيان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

"العدوان العلائقي" أسوأ أشكال التنمر.. كيف تساعدين طفلك في التخلّص منه؟

العدوان العلائقي" يأتي في هيئة تنمر ونميمة وإذلال نفسي بغرض الانتقام أو الهيمنة (غيتي إيميجز)

زهراء أحمد

يصعب على البالغين تحمّل تبعات "الرفض الاجتماعي" التي تثير نشاطاً في بعض مناطق في الدماغ وتتسبب في ألم جسدي، فكيف للأطفال الصغار أن يتجنبوا مثل هذه التبعات حال تعرضهم للتنمر والاضطهاد غير المباشر؟ وكيف تفهم ما يعاني منه طفلك حال لم يعبّر عمّا يعانيه؟

ولمساعدة الطفل على تجاوز تبعات التنمّر، لا بد من التعرّف على "العدوان العلائقي" أولاً.

ماذا يعني العدوان العلائقي؟

عرفت "الرابطة الأميركية للطب النفسي" مصطلح "العدوان العلائقي" بأنه سلوك يتلاعب ويضر بالعلاقات بين الأفراد أو الجماعات، ويأتي في هيئة تنمر، أو نميمة، أو إذلال نفسي، بغرض الانتقام أو الهيمنة.

يُشار إلى "العدوان العلائقي" أيضًا باسم "العدوان غير المباشر" أو "العدوان البديل" أو "العدوان الاجتماعي" لارتباط أهدافه بتدمير الحياة الاجتماعية للضحية. ويظهر ذلك النوع من التنمر في مراحل الطفولة المبكرة، بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-5 سنوات، ويكون مباشرًا وعلنيًا في تلك المرحلة، ويكون الجاني معروفًا دومًا، لذلك تسهل ملاحظة السلوك، لكن لا يتبعه -توبيخًا وعقابًا- مثل العدوانية الجسدية.

مدير مختبر التنمية الاجتماعية في جامعة بافالو جيمي م. أوستروف، عدّد أشكال العدوان العلائقي، في سن صغيرة، ومنها:

- الاستبعاد الاجتماعي، مثل قول "لن أدعوك إلى حفلة عيد ميلادي" أو "لا يمكنك اللعب معنا".

- التهديد بقطع العلاقة، على سبيل المثال "لن أكون صديقك إلا إذا…".

- تجنب التعامل مع الطفل، وعدم الرد على كلامه.

- نشر أسرار محرجة عن الطفل، أو نشر الأكاذيب، والنميمة.

وتبلغ ذروة العدوان العلائقي في مرحلة المراهقة، ويتخذ شكلًا أكثر مجهولية في ذلك السن، ونادرًا ما يواجه الجاني ضحيته، لذلك يصعب كشفه، كما تقل احتمالية شكوى الأطفال بين 11-17 من تعرضهم للمتنمرين، على عكس ارتفاع احتمالية شكوى الطفل في سن 6-11، بمقدار مضاعف.

وتنتشر أكثر أشكال العدوان العلائقي، في تلك المراحل، على الإنترنت، ويتتبع المتنمر موضوعات شائعة، مثل المظهر الجسدي للضحية، والاختلاط بالجنس الآخر، والفقر، والأمراض، والإعاقات.

كيف تكشفين تعرض طفلك للنبذ؟

يخلّف التعرض للعدوان العلائقي ضغوطًا نفسية شديدة على الضحايا، وتختلف أعراض تعرض الابن للتنمر، باختلاف مرحلته العمرية، فيعاني الطفل أعراضًا مثل:

- مشاكل النوم

- البكاء دون سبب

- التقلبات المزاجية الشديدة

- تراجع التحصيل الدراسي

- الانعزال عن الأصدقاء والعائلة

- اتباع سلوكيات معادية للأسرة

- ممارسة التنمر ضد طفل آخر

ولكن يعاني المراهق الضحية من أعراض نفسية وعقلية أشد قسوة، لقلة احتمالية إخباره أحد والديه، وقضائه وقتًا أطول على الإنترنت، وتظهر عليه أعراض، منها:

- الشعور بالتوتر

- تدني تقدير الذات

- الاكتئاب

- الأفكار الانتحارية

- اضطرابات الأكل

- صعوبات التكيف

ذروة العدوان العلائقي في مرحلة المراهقة (شترستوك)

إستراتيجيات الوقاية من النبذ

قد يؤدي الكشف عن العدوان العلائقي، ومعاقبة المتنمر، إلى تخفيف آثاره السلبية وتقليل احتمالية تكراره، لكن 70% من الأسر لم يحاولوا إيقاف تلك السلوكيات عندما أبلغهم أطفالهم بها، وفق نتائج استقصاء بيانات في مدارس متوسطة بولاية أريزونا الأميركية.

وقد اقترح قسم الخدمة الاجتماعية، جامعة ولاية أريزونا، أن تتبع الأمهات إستراتيجيات وقائية، مثل:

- حظر الأصدقاء الوقحين والوهميين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعهم من إرسال رسائل إلكترونية.

- مراقبة أي تغييرات سلوكية مرتبطة بالإيذاء.

- مساعدة الأبناء في اختيار الأصدقاء الصالحين.

- تعليم الابن آداب السلوك، وآداب استخدام الإنترنت.

- تثقيف الابن بأشكال التنمر، وتشجيعه على إخبار أي شخص بالغ موثوق به عند وقوع حادث تنمر.

- ماذا لو تعرض طفلك للنبذ الاجتماعي؟

إذا تعرض طفلك إلى النبذ فلا تنصحيه بتجاوز الموقف أو بمصادقة آخرين أو تغيير أماكن جلوسه (شترستوك)

ويمكنكِ تخفيف حدة مشاعر طفلك المجروحة بعد تعرضه للنبذ من زملائه، عن طريق تطبيق النصائح التالية:

- خذي الأمر بجدية، فالشعور بالسوء بعد النبذ ليس استجابة عصبية، بل بشرية، وجزء من تطورنا أن نرغب في الارتباط بدائرة اجتماعية.

- استمعي إلى وجهة نظر ابنك، فقد يكون آخر شيء يدور في ذهنك هو التعاطف، لكن محاولة فهم الجانب الآخر من القصة قد يكون مفيدًا، لأن السبب الأساسي للنبذ ليس جرح مشاعر المنبوذ، ولكن فقدانه الحماية الذاتية، وبدون تعويض ابنك عما فقده سيكون ضحية مثالية للمتنمرين.

- لا تتسرعي وتطرحي حلولًا أو تتدخلي للحل، فيحتاج ابنك إلى تهدئة مشاعره، ودعمه بأن تسمحي له بالتعبير عما يشعر، وحقه في ذلك، وتسميه مشاعره، إلى أن يتقبل صدمته العاطفية، ويتعلم مراحل المرونة العاطفية، ومواجهة الخوف من الرفض الذي زرعه المتنمرون بقلبه.

- لا تنصحي ابنك بتجاوز الموقف، أو بمصادقة زملاء آخرين، أو بتغيير أماكن جلوسه، لاعتماد تلك النصائح على جهد إضافي يبذله الابن، وهو ليس مستعدًا بالضرورة لبذله، قبل التخفيف من آثار الصدمة.

- إذا استمر رفض ونبذ ابنكِ من مجموعة من الأطفال، فمن الأفضل إبلاغ معلم الفصل، أو المدرب، لتوزيع الأطفال بشكل مختلف، أو تعليم دروس عن آداب السلوك، ومواجهة التنمر.

المصدر : المواقع إلكترونية

5 عادات سيئة تجعل حياتك أقصر.. كيف تتجنبها؟

هناك عدد من السلوكيات التي قد لا ننتبه إليها، تسهم بصورة كبيرة في تدهور الصحة (شترستوك)

لا شك أن العادات السيئة مثل التدخين وتناول الأطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، والجلوس لفترات طويلة، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل كاف، تسهم في انخفاض متوسط العمر المتوقع.

لكن إلى جانب تلك العادات، هناك عدد من السلوكيات التي قد لا ننتبه إليها، تسهم بصورة كبيرة في تدهور الصحة، ومن ثم قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة.

وفي مقالها الذي نشره موقع "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This Not That) الأميركي، قالت الكاتبة هيثر نويجين إن الدكتور تومي ميتشل، طبيب الأسرة المعتمد، يؤكد أنه على الرغم أن بعض هذه العادات قد تبدو غير ضارة، فإنه يمكن أن تسهم في تدهور صحتنا بشكل عام، لكن من خلال إجراء تغييرات صغيرة على نمط حياتنا، يمكننا تحسين صحتنا بشكل كبير وزيادة متوسط العمر المتوقع.

1- التدخين

يذكرنا الدكتور ميتشل أن العديد من الأشياء في حياتنا اليومية يمكن أن تخفض من عمرنا دون أن ندرك ذلك. فعلى سبيل المثال؛ يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم. ووفقًا لجمعية السرطان الأميركية؛ فإن الأشخاص المدخنين أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 25 مرة مقارنة بغير المدخنين.

الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة 25 مرة مقارنة بغير المدخنين (شترستوك)

2- التسويف

يقول الدكتور ميتشل: "ليس سرًّا أن التسويف يمكن أن تكون له عواقب سلبية للغاية"، ويضيف "بدءًا من الحصول على درجات دراسية ضعيفة وصولا إلى تضييع الكثير من الفرص المفيدة، يمكن أن يكون لتأجيل المهام تأثير خطير على حياتنا. ومع ذلك؛ هل تعلم أن التسويف يمكن أن يكون أيضًا مسألة حياة أو موت؟".

وأوضح أن "الدراسات أظهرت أن مرضى السرطان الذين تأخروا في الحصول على العلاج زاد احتمال وفاتهم مقارنة بأولئك الذين خضعوا لعلاج. وقد يكون التسويف من العادات التي يصعب التخلص منها، ولكن من المهم أن تتذكر أن صحتك معرضة للخطر".

3- إرضاء الآخرين

يميل الأشخاص الذين يرضون الناس إلى تجاهل احتياجاتهم الخاصة، مما يؤدي إلى اتباعهم خيارات نمط حياة غير صحية. على سبيل المثال؛ قد يتخطون وجبات الطعام أو يختارون الأطعمة المصنعة على الفواكه والخضروات الصحية، ويمكن أن تزيد كل هذه العوامل من خطر الإصابة بالسرطان. لذلك؛ إذا كنت من الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين، فمن الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر المحدقة بك وأن تتخذ خطوات لدرئها.

إذا كنت من الأشخاص الذين يسعون لإرضاء الآخرين، فمن الضروري أن تكون على دراية بالمخاطر المحدقة بك (بيكسلز)

4- الأفكار والمشاعر السلبية

يذكر الدكتور ميتشل أنه "مثلما يمكن للخلايا السرطانية أن تنمو وتتكاثر في الجسم، كذلك يمكن أن تنمو الأفكار والمشاعر السلبية"، ويضيف: "تمامًا مثل السرطان، يمكن أن يكون للأفكار والمشاعر السلبية تأثير ضار على صحتنا الجسدية، فقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين لديهم موقف إيجابي هم أقل عرضة للإصابة بالسرطان".

ويؤكد أن مرضى السرطان الذين يحافظون على نظرة إيجابية هم أكثر عرضة للاستجابة بشكل جيد للعلاج.

ويرى أن هناك عدة تفسيرات محتملة لهذه العلاقة:

أولاً: قد يساعد التفكير الإيجابي في تعزيز جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر قدرة على محاربة الخلايا السرطانية.

ثانيًا: الأشخاص ذوو النظرة الإيجابية غالبا ما يتبعون عادات صحية، مثل تناول الطعام المغذي وممارسة الرياضة بانتظام.

ثالثًا: أظهرت الدراسات أن الأشخاص ذوي النظرة الإيجابية يميلون إلى العيش لفترة أطول من أولئك المتشائمين، لذلك من الضروري بالنسبة لنا تحسين نظرتنا للحياة وأن نكون محاطين بأشخاص لا يخشون إخبارنا بالحقيقة.

5- العمل لساعات طويلة

هناك أضرار طويلة المدى، قد تلحق بالجسم والعقل، بسبب العمل لأكثر من 40 ساعة أسبوعيا، مثل زيادة خطر الوفاة، فالعمل لفترة طويلة يمكن أن يكون مميتا، وفقا لدراسة عالمية، أظهرت أن "العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيا، تسبب في وفاة 745 ألف شخص بأمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2016، كما ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35%، مقارنة بالعمل من 35 إلى 40 ساعة أسبوعيا".

العمل أكثر من 55 ساعة أسبوعيا، تسبب في وفاة 745 ألف شخص بأمراض القلب والأوعية الدموية في عام 2016 (شترستوك)

كيف تبدأ من جديد؟

بعد أن تلقي نظرة على عاداتك اليومية التي تؤثر على حياتك، احرص على اتباع الخطوات التالية لتغتنم السعادة والشعور بالرضا:

- عزز صِلاتك الاجتماعية، فقد وجدت دراسات عديدة أن "للاتصال الاجتماعي الدور الأكبر في السعادة"، وتأتي دراسة هارفارد لتنمية البالغين، في مقدمة هذه الدراسات، حيث استمرت لأكثر من 80 عاما في متابعة مئات المشاركين، ووجدت أن العلاقات الوثيقة مع العائلة والأصدقاء والزملاء، عامل أساسي لإبقاء الناس سعداء؛ إلى جانب عوامل أخرى تشمل عدم التدخين، وممارسة الرياضة، والتوازن بين العمل والحياة.

- انثر المجاملات اللطيفة، فقد وجدت سونيا ليوبوميرسكي، الأستاذة في جامعة كاليفورنيا، "أن الانخراط عن قصد في نثر المجاملات البسيطة، يمكن أن يجعلك أكثر سعادة، وأقل اكتئابا وقلقا". وتضيف سيمون توماس، "أن هذا يجعلك تشعر بالرضا، لأنك جعلت الشخص الآخر يشعر بالرضا".

- قم بإحصاء الامتنان، فالقيام بإحصاء كل ما جعلك تشعر بالامتنان في نهاية يومك، "يؤدي إلى تعزيز السعادة، وتقليل أعراض الاكتئاب"، وفق دراسة أجريت عام 2005. كما أن هذا الامتنان بمثابة "تدريب لعقلك على الاهتمام بالأشياء الجيدة، بدلا من التفكير في المزعج والمثير للتوتر"، وفق توماس.

- ارحم نفسك، لأن "النقد الذاتي المُفرط تجاه النكسات، يخصم من سعادتك ويُعيق تحقيق أهدافك؛ والأفضل أن تحافظ على صوت داخلي دافئ وداعم، بدلا من العدائي الناقد"؛ كما تقول توماس.

المصدر : إيت ذيس نوت ذات

بعد "زلزال" الانتخابات بتونس.. النهضة تدعو سعيد للتنحي

دعت حركة النهضة التونسية، اليوم الأحد، المعارضة إلى الاتفاق على بديل ديمقراطي واعتبرت أن المشاركة المتدنية غير المسبوقة في الانتخابات التشريعية تعني سحب الثقة من الرئيس قيس سعيّد، في حين طالبت الولايات المتحدة السلطات التونسية بتوسيع المشاركة السياسية وتنفيذ إصلاحات شاملة.

بينما دعت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية بتونس، الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على التصويت.

وقالت حركة النهضة -في بيان- إن مقاطعة أكثر من 90% من أصل أكثر من 9 ملايين ناخب تونسي لما وصفته بالمسار العابث للسلطة الحالية تعني سحب الثقة من سعيد ومنظومته، وطالبت الرئيس بالتنحي وفسح المجال لانتخابات رئاسية للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

واعتبرت الحركة -التي كانت تملك أكبر كتلة في البرلمان المنحل- هذه الانتخابات "صورية" وفاقدة لأي شرعية، ودعت لإلغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية الذي يفترض تنظيمه خلال الربيع المقبل.

وجددت حركة النهضة دعوتها لكل القوى المؤمنة بالثورة إلى التشاور للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي، ونددت باتهام رئيس الهيئة العليا للانتخابات للمسار الانتخابي السابق بالفساد.

وبعد إعلان لجنة الانتخابات مساء أمس السبت عن تسجيل نسبة مشاركة بلغت 8.8% وتعد الأضعف في الانتخابات التونسية منذ الثورة، تواترت دعوات أحزاب وشخصيات تونسية معارضة لرحيل الرئيس، معتبرة أن العزوف غير المسبوق للناخبين يقوّض شرعية سعيد الذي تتهمه أحزاب معارضة بالانقلاب على المسار الديمقراطي من خلال الإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو/تموز 2021، والتي شملت حل الحكومة والبرلمان، ثم انفراده بوضع دستور جديد.

"عزل الرئيس"

وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي قال مساء أمس السبت إن الجبهة تعتقد أن نسبة التصويت في الانتخابات لم تتجاوز 2%، وإنه منذ اليوم فقد الرئيس قيس سعيد شرعيته، وفق تعبيره.

وأكد الشابي عزم الجبهة العمل على عزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعا إلى إجراء حوار وطني وانتخابات جديدة، مشيرا إلى وصف معارضين ضعف الإقبال بأنه "زلزال".

وفي ردود الأفعال الداخلية الأخرى، دعا الحزب الدستوري الحر بقيادة عبير موسي لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

كما دعا رئيس المكتب السياسي لحراك "25 يوليو/تموز" عبد الرزاق الخلولي لانتخابات رئاسية مبكرة بعد المشاركة الضعيفة بانتخابات أمس.

أما حزب العمال (أقصى اليسار) فاعتبر أن حجم المشاركة "الهزيل جدا" في الانتخابات ينزع كل شرعية عن مجمل ما وصفها بمنظومة "25 يوليو/تموز" الانقلابية.

وكان رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر وصف نسبة المشاركة في الانتخابات بالمتواضعة، ولكنه قال إنها ليست مخجلة، وأرجع ذلك إلى تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية.

كما رجّح إمكانية تنظيم دورة ثانية للانتخابات في أكثر من 100 دائرة من إجمالي 161 دائرة انتخابية.

دعوة لدراسة الأسباب

من جانبها دعت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات التشريعية بتونس، اليوم الأحد، الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على التصويت في الانتخابات التي جرت أمس.

وقالت البعثة، في بيان، إن "فريق البعثة لاحظ ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع، حيث بلغت نسبة المشاركة 8.8% مثلما أعلنت عن ذلك هيئة الانتخابات بتونس".

ودعت بعثة الجامعة العربية "جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال والذي قد يكون نتيجة لعوامل متعددة منها طبيعة النظام الانتخابي الجديد"، وفق تعبيرها.

.

المصدر : الوكالات

احتجاجات الأردن.. الأمن يعتقل مؤثريْن في الإضرابات والجيش ينشر قوات وآليات استعدادا لمؤتمر إقليمي

إضراب سائقي الشاحنات بالأردن يتواصل منذ أسبوعين

اعتقلت أجهزة الأمن الأردنية مساء أمس الأحد في محافظة معان جنوبي البلاد 2 من المؤثرين في إضراب السائقين الذي مضى عليه نحو أسبوعين احتجاجا على رفع أسعار المحروقات، بينما يعتزم الجيش نشر قوات وآليات عسكرية استعدادا لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة".

وقال مراسل الجزيرة في الأردن إن الأمن اعتقل رئيس بلدية معان السابق ماجد الشراري، وذلك أثناء مغادرته إلى منزله من ساحة تجمع إضراب الشاحنات بمدينة معان، كما اعتقل الأمن أيضا الشيخ ياسر أحمد آل خطاب.

وفي العاصمة عمان بدأ المدعي العام التحقيق مع 2 من المشاركين فيما تصفه السلطات بأعمال شغب في منطقة حي نزال شرقي العاصمة، ووجّه لهما تهم إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع وإلحاق الضرر بغير قصد وإضرام النار.

وفي وقت سابق أعلن الأمن العام الأردني -في بيان- اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب في عدد من مناطق المملكة.

كما أعلنت مديرية الأمن العام أن الموقوفين سيحاولون إلى الجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة، وقالت إنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من المناطق.

نشر آليات عسكرية

وكان الجيش الأردني أعلن مساء السبت اعتزامه نشر قوات وآليات عسكرية على طريق مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة عمان وحتى منطقة البحر الميت، وذلك استعدادا لانطلاق مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" الثلاثاء المقبل.

وتسود حالة من الغضب والسخط لدى رواد مواقع الاجتماعي، الذين وجهوا اتهامات للحكومة بـ"الفشل" في احتواء أزمة المحروقات، وعدم الالتفات لمطالب سائقي الشاحنات وباصات النقل العام وأصحاب التكسي الذين يواصلون إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على عدم خفض الأسعار وإلغاء الضرائب على الوقود.

وبعد الهدوء الحذر الذي شهدته المحافظات والمدن الأردنية في اليومين الماضيين عقب مقتل العقيد عبد الرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة معان بعيار ناري في الرأس وما تبعه من انتشار أمني مكثف منعًا لتكرار "أعمال الشغب"، عادت فرق الأمن الأردني ليلة أمس لتفريق جموع المتظاهرين في حي الطفايلة وسط العاصمة عمّان بإطلاق الغاز المسيل للدموع، وفق ما تداوله ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشهدت محافظات الجنوب منذ مطلع الشهر الجاري إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

وزير خارجية ايران يزور الأردن غدا

سيتوجه وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى العاصمة الاردنية عمان غدا للمشاركة في مؤتمر اقليمي حول العراق.

وتاتي زيارة وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الى العاصمة الاردنية عمان للمشاركة في الجولة الثانية من مؤتمر بغداد.

وبعد مؤتمر بغداد الذي عقد في آب /أغسطس الماضي، تستضيف عمان المؤتمر الاقليمي بشأن العراق في 20 من الشهر الجاري (كانون الأول).

ومن المقرر ان تشارك في هذا المؤتمر إيران وتركيا وعدد من الدول العربية من بينها السعودية.

تونس.. دعوات لرحيل قيس سعيد بعد نسب تصويت هزيلة وغير مسبوقة للانتخابات التشريعية

دعت "جبهة الخلاص" المعارضة في تونس، مساء السبت، إلى رحيل رئيس البلاد قيس سعيد، بعد المشاركة الهزيلة وغير المسبوقة في الانتخابات التشريعية المبكرة، مشيرة إلى أن ما حدث "زلزال سيغير المشهد ككل في تونس".

وقال رئيس جبهة الخلاص المعارضة نجيب الشابي في مؤتمر صحافي، إن نتائج الانتخابات التشريعية "أسدلت الستار على الشرعية الزائفة لقيس سعيّد"، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات "لم تتجاوز 2 بالمائة وسعيد اليوم لا شرعية له".

وأضاف أن ما حصل "حلقة من فشل متلاحق بدءاً بلقاءاته الفاشلة في الولايات المتحدة الأميركية مؤخرا ثم تأجيل صندوق النقد الدولي لاجتماعه مع تونس، وأخيراً هذا الفشل اليوم".

وطالب الشابي برحيل سعيد، وتولي قاض إدارة انتخابات رئاسية جديدة وحوار وطني، موجها الدعوة للاتحاد التونسي للشغل وكل الأحزاب والشخصيات للقاء من أجل إنقاذ تونس.

من جانبه، قال عضو الجبهة، جوهر بن مبارك: "إن هذا اليوم هو يوم تاريخي والشعب التونسي أسقط رسميا المشروعية عن الانقلاب، فبعد أن سقطت شرعيته منذ 25 يوليو فإن عدم انخراط التونسيين في هذه الانتخابات أفقد سعيد شرعيته".

وبين بن مبارك أن "استئناف المسار الديمقراطي مسؤولية الجميع ولا بد أن تتحد كلمة التونسيين لوضع حد للانقلاب"، مؤكداً أن "الشعب أطلق اليوم مجموعة من الرسائل الهامة، ولكن لا بد من الانخراط في المقاومة واسترجاع الديمقراطية".

وقال: "لقد صدرت اليوم بطاقة وفاة في مسار قيس سعيد"، مؤكدا أن "منظومة قيس سعيد الانقلابية انتهت، بما في ذلك الهيئات المنصبة وهناك سقوط كامل لمسار سعيد".

ودعا الحزب الدستوري الحر إلى إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، وإلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية.

كما دعا في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك" إلى "استقالة حكومة بودن واكتفائها بتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية".

وشدد الحزب على ضرورة "تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الأموال المرصودة لها وإيقاف العملية الإجرامية التي تقودها حاليا ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الإداري والمالي في أعمالها إلى حين تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم المهمة".

كما دعا الحزب إلى "إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 2022، المتعلق بالانتخابات والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية".

وجدد الدعوة "للقوى المدنية لإمضاء الميثاق السياسي وإعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الماضية".

وفي بيان له، فجر اليوم الأحد، قال الحزب الجمهوري "إن الانتخابات المهزلة التي نظمتها سلطة 25 يوليو، وفي سابقة تاريخية، سجلت أدنى مستويات المشاركة الشعبية ببلوغ نسبة المقاطعة ما يزيد عن 90% من مجموع الناخبين" .

وحيى الحزب الجمهوري الشعب التونسي "الذي أبى في الذكرى 12 لاندلاع ثورته المجيدة إلا أن يبعث برسالة عدم انخراط ورفض لمسار الانقلاب، ونزع عنه كل شرعية ومشروعية".

وطالب الحزب في "ضوء النتائج المعلنة واحتراما لإرادة التونسيين، وقف هذا المسار العبثي وإلغاء دورته الثانية، و يدعو رئيس سلطة الأمر الواقع لاستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك والتنحي عن الحكم و فسح المجال أمام مرحلة انتقالية جديدة تؤمن عودة الاستقرار وتعافي مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية".

ودعا "الجمهوري"، كل القوى الحية المتمسكة بانقاذ البلاد، إلى "إطلاق مشاورات عاجلة تمهيدا لإطلاق حوار وطني ينتهي إلى إقرار خطة وطنية للانقاذ ووضع برنامج متكامل للاصلاحات السياسية والاقتصادية ينتهي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها".

واعتبر حزب "آفاق تونس أن "إرادة الشعب التونسي قادت إلى مقاطعة ما يُسمّى بالدور الأول من الإنتخابات التشريعية ورفض التصويت على مجلس نيابي صوري فقد كل مقوّمات الشرعية والمشروعية إثر إمتناع الأغلبية الساحقة من الناخبين عن التوجّه إلى مراكز الإقتراع في رسالة واضحة للتعبير عن رفضهم لهذه المنظومة غير المسبوقة والبعيدة عن المشاغل الحقيقية للمواطن".

واعتبر الحزب "هذه النسبة المتدنية في المشاركة غير مسبوقة في تاريخ البلاد منذ سنة 2011، وتحمل في طياتها بشكل واضح وجلي العديد من الرسائل أهمها رسالة شعبية لسحب الثقة من قيس سعيد، ومن مسار منظومته السياسية والدستورية القائمة على الشعبوية والحكم الفردي والتسلّط، وهي أيضا مقاومة ورفض لمشروع البناء القاعدي والإنحراف المتواصل نحو الممارسات البائدة وإنتهاك الحقوق والحريّات".

ووجهت النتائج، بحسب الحزب، "رسالة إحتجاج قوية ضد التردي المتواصل للأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وفشل قيس سعيّد الذريع في إدارة شؤون البلاد وعجزه عن الإصلاح".

️ودعا "آفاق تونس"، الرئيس قيس سعيد إلى "إحترام إرادة الناخبين والإعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي في الحرية والكرامة، والتوقف عن سياسة المكابرة والانكار ويطالبه بإجراء إنتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية".

من جانبها، قالت عضو "مواطنون ضد الانقلاب"، شيماء عيسى إن "أغلب مراكز الاقتراع كانت خالية من الناخبين ونعتقد أن نسبة 8.8 بالمائة غير صحيحة، والنتيجة لا تتعدى الـ3 بالمائة ولا بد من إقالة هيئة الانتخابات التي لم تكن محايدة"، مضيفة أن "هناك العديد من المغالطات وتشويه الخصوم في خطابات الهيئة".

وفي السياق، أكد السياسي رضا بلحاج في تصريح لـ"العربي الجديد " أن "ما حصل اليوم عقاب لقيس سعيد وأغلب التونسيين لم ينتخبوا"، مؤكداً أن "تبريرات الهيئة للنتائج المخيبة غير مقبولة، والهيئة أهدرت المال العام على انتخابات فاشلة وأول محاسبة ستكون لها".

وأضاف: "يجب إيقاف الدورة الثانية من الانتخابات واستقالة أعضائها فوراً"، مشيراً إلى أنهم "سيتقدمون بشكاية قضائية ضد الهيئة ".

ووصفت النتائج الأولية المعلنة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مساء السبت بغير المسبوقة في تاريخ تونس من حيث ضعفها، واعتبر ملاحظون أن هذا العزوف يكشف فشل المشروع السياسي لقيس سعيد.

وأعلنت الهيئة مساء السبت في مؤتمر صحافي أن عدد الناخبين بلغ 804638 ناخباً أي بنسبة 8.8 بالمائة من مجموع المسجلين البالغ عددهم 9136502 وذلك إلى حدود الساعة السادسة بعد غلق جل مراكز الاقتراع باستثناء أربعة منها في جربة وجرحيس أقفلت في الثامنة ليلاً، وبالتالي سيتم غداً الإعلان عن النتائج النهائية بعد استكمال غلق بقية المكاتب، مضيفة أن النسب ستشهد تغييراً طفيفاً.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر إن نسب الإقبال بلغت 8.8 بالمائة بنحو 804638 ناخباً والأرقام مرشحة للارتفاع قليلاً.

وتابع أن "من أسباب ضعف الإقبال هو تغير نظام الاقتراع إلى الاقتراع على الأفراد بدل القائمات، إلى جانب غياب ماكينات حزبية وجمعيات وبسبب خلو هذه الانتخابات من المال السياسي المشبوه ومن توظيف بعض وسائل الإعلام كما كان سابقا، فقد كانت انتخابات نظيفة"، مبيناً أنه "لأول مرة الانتخابات خالية من الشوائب التي عهدناها سابقا".

ولفت بوعسكر إلى أن "التقييم يجب أن يكون بموضوعية للنسب المسجلة عند مقارنتها بانتخابات 2019، فهي حملة دون تمويل عمومي ودون شوائب"، مؤكداً أن الهيئة "لا تجمّل النتائج بل تعمل بحرفية وشفافية".

ولاحظ أن "الهيئة قامت بالحملة التحسيسية اللازمة وبكل موضوعية"، مبيناً أنهم طبقوا القانون ولم يخضعوا لأي ضغوطات من أي جهة، مؤكداً أنه "سبق تسجيل نتائج محدودة لعدد من الناخبين المترشحين بالخارج في الانتخابات السابقة وهناك من صعدوا بأصوات قليلة".

سقوط مدوٍ

ويرى المحلل السياسي مراد علالة في تصريح لـ"العربي الجديد " أن" النتائج الأولية المعلنة تعتبر رسالة عميقة وحادة يجب الوقوف عندها، خاصة من الجهة التي بادرت بالدعوة إلى الانتخابات، وإقرار هذه المحطة وإدراجها ضمن مسار سياسي".

وأكد علالة أن "رئيس الجمهورية دخل قصر قرطاج برصيد وخزان انتخابي مهم بلغ نحو 3 ملايين شخص، ثم في الاستفتاء على الدستور بقي هذا الخزان هاما، ولكن العجز عن المحافظة على هذا الخزان والوصول حتى لمليون صوت دليل على أن عملية تهرئه وتقهقره حصلت خلال هذه الفترة الوجيزة".

وتابع أنه "مقارنة بمن حكموا طيلة 10 أعوام قبله، كان من المفروض أن ننتظر 10 أعوام أخرى ليتراجع المخزون الشعبي لسعيد، ولكنه عرف سقوطا مدويا"، مبينا أن "النهضة مثلا تراجع مخزونها الانتخابي مقارنة بـ2011 ولكنه كان تراجعا طفيفا".

مقارنة بمن حكموا طيلة 10 أعوام قبله، كان من المفروض أن ننتظر 10 أعوام أخرى ليتراجع المخزون الشعبي لسعيد

وبين المحلل التونسي أن "هذا التراجع لسعيد كان نتيجة المشروع في حد ذاته والمقاربة والإعداد لها، والأداة التي نفذت الحملة وهي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وبالتالي الفشل كان على جميع الأصعدة".

ولفت إلى أن" النتائج المخيبة ستعود بالوبال على الجهة المنظمة وعلى تونس في هذا الظرف الدقيق، حيث الأعين في الداخل والخارج تتابعنا".

وأفاد بأن "هذه النتائج هي نقطة لصالح خصوم الرئيس، وللأطراف الاجتماعية كاتحاد الشغل والتي تشهد علاقتها بالسلطة والحكومة الاحتقان"، مؤكدا أن "هذا الأمر سيستغله أيضا الاتحاد للتدليل على أن خيارات الرئيس غير ملائمة".

وتابع أن "الخارج يتابع هذه الانتخابات، والمؤسسات المالية كانت تنتظر عودة المسار الديمقراطي في تونس ولكن هذه النسبة في الديمقراطيات العريقة ستنظر إليها بسلبية وقد تتأثر بها".

وبين أنه "لأول مرة منذ الاستقلال تسجل تونس أقل من 10بالمائة تصويتا وهذا مخيب"، مؤكداً أن" تبريرات رئيس الهيئة كونها انتخابات نظيفة خالية من المال السياسي تورط الهيئة لأنه كان طرفا في الهيئات السابقة وفي انتخابات 2019".

المصدر.. العربي الجديد