emamian

ايران تدعو السعودية والبحرین للعودة لآليات التعاون الاقليمي

دعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة السعودية والبحرين الى العودة لآليات التعاون الاقليمي سريعا، معتبرا هذا الامر بانه افضل لهما ولسائر دول المنطقة.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول زيارة ولي العهد السعودي لبعض دول الخليج الفارسي: اننا ننصح الجيران بالتصرف بعقلانية ونضج في تصريحاتهم وكلامهم بقدر ما ينبغي ان يركزوا على تصحيح سياساتهم الخاطئة.

واضاف: حسنا لو تمكنت دول منطقة الخليج الفارسي الثماني، وهي عمان وقطر والامارات والعراق والبحرين والكويت وايران والسعودية، من التعاون سريعا في اطار آلية اقليمية.

وقال خطيب زادة: ان عودة السعودية والبحرين لهذه الترتيبات الاقليمية على وجه السرعة هو افضل لهما ولسائر دول المنطقة.

*مزاعم امين عام الجامعة العربية

وردا على مزاعم امين عام جامعة الدول العربية وتصريحاته ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية قال: انها ليست المرة الاولى التي تصدر الجامعة العربية فيها مثل هذه التصريحات. لا فائدة من وراء التصريحات التي تطلق حسب الطلب لتحقيق اغراض معينة. الجمهورية الاسلامية الايرانية تتصرف بمسؤولية في مجال امنها وبذلت كل جهدها لتكون مرفأ الامن بالمنطقة.

واضاف: اننا ننصح الجامعة العربية لان تنبري لاولويتها الرئيسية وهي الوحدة بين الدول الاسلامية والعربية وان لا تعمل بمثل هذه التصريحات على زيادة التصدع في العالم العربي لان الكيان الغاصب للقدس هو الرابح الوحيد من وراء مثل هذه التصريحات غير المسؤولة.

*تصريحات ماكرون ليس لها اساس قانوني وعقلاني

واعتبر تصريحات الرئيس الفرنسي حول القضايا النووية والاقليمية الايرانية بانها ليس لها اساس قانوني وعقلاني وقال: ربما يمكن العبور من هذه التصريحات لو كانت لارضاء البعض من اجل مشترياتها (من السلاح) من فرنسا الا ان فرنسا تعد احد اطراف مجموعة "4+1" وتعلم جيدا ان هذه الالية الدولية مبنية على اساس اي وثائق وتفاهمات. هذه التصريحات ليس لها اساس قانوني وعقلاني بل هي للتسويق الاعلامي فقط.

واضاف: "اننا نتوقع من فرنسا ان تتصرف بمسؤولية اكبر" لافتا الى ان مثل هذه المبيعات من الاسلحة تعد الاساس للاضطرابات والحرب المدمرة التي تشن على الشعب اليمني المظلوم الاعزل "ولا ينبغي ان يكون الدور الهدام والمزعزع للاستقرار جراء اجراءات دول مثل فرنسا بعيدا عن انظار الجميع".

*عازمون على اكمال الدرع الدفاعي لشعبنا

وقال خطيب زادة: اننا نشهد بيع اسلحة متطورة بعشرات مليارات الدولارات لدول منطقة الخليج الفارسي لكنهم يعقدون الاجتماعات ويتناقشون بسبب بضعة صواريخ لدينا. فليتذكروا من اليوم بان ايران لا تتحدث مع احد حول امنها، وفي ضوء وتيرة بيع الاسلحة التي نراها (في المنطقة) فقد عقدنا العزم الجاد على اكمال الدرع الدفاعي لشعبنا.

السودان.. مظاهرات في مدن عدة وإجراءات أمنية مشددة حول القصر الجمهوري

شهدت اليوم الاثنين مدن سودانية عدة مظاهرات دعت إليها "قوى إعلان الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي" رافضة الاتفاق السياسي، في حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم.

وندّد المتظاهرون بالاتفاق السياسي الذي وقع في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بين رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.وخرجت المظاهرات في العاصمة الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ومدينة الضبعين (عاصمة شرق دارفور)، وود مدني وسنار وسط البلاد، وطالب المحتجون بإبعاد الجيش عن السلطة وعودته إلى ثكناته، والشروع في إقامة دولة مدنية.

وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول القصر الجمهوري، ومقر مجلس الوزراء، ولجنة إزالة التمكين، وسط الخرطوم، تحسبا لأي تطورات، كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري.

وكان قائد الجيش السوداني أزاح في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته، لكن بعد إدانات دولية ومظاهرات واسعة تراجع ووقع اتفاقا مع حمدوك أعاده بموجبه إلى مهامه.

ومقابل ترحيب دول ومنظمات إقليمية ودولية بالاتفاق، رفضه وزراء معزولون وقوى سياسية وفعاليات شعبية في السودان، معتبرين إياه محاولة لشرعنة الانقلاب والحيلولة دون قيام الدولة المدنية الديمقراطية.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة في 2020 اتفاقا لإحلال السلام.

المصدر : وكالات

الرئيس الجزائري يعلن صرف 100 مليون دولار لفلسطين

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستمنح دولة فلسطين شيكا بـ100 مليون دولار، وتخصص 300 منحة دراسية لفائدة الطلبة الفلسطينيين.

ونقلت قناة "الجزائر الدولية" عن تبون أن بلاده ستستضيف ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية قريبا.

وذكرت القناة أن قرار عقد ندوة جامعة للفصائل الفلسطينية في الجزائر، جاء بعد أخذ رأي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وفي ندوة صحفية جمعت تبون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس قال تبون إن العلاقة بين بلاده وفلسطين "أكبر بكثير من أن يتم وصفها، فهي تجسد القيم المثلى والمشتركة في النضال والتضحية والتحرر".

وأضاف تبون أن القضية الفلسطينية ستكون في صلب القمة العربية المقبلة في الجزائر.

المصدر: موقع قناة "النهار" الجزائرية

الرئيس الايراني يستقبل مستشار الامن الوطني الاماراتي

استقبل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي في مكتبه اليوم الاثنين، مستشار الامن الوطني الاماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وكان مستشار الامن الوطني الاماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قد التقى ايضا امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني.

وساطة ماكرون في السعودية..المال والإعلام والإنتخابات

إستقال وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والكرة أصبحت في ملعب السعودية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطرح مقاربته لحل ما يسمى بالأزمة بين الرياض وبيروت، لكن هل هو حل أم تغيير استراتيجية لكن بنفس الأهداف التي حملتها الأزمة مع لبنان

تقول المصادر إن ماكرون طلب استقالة قرداحي قبل زيارته إلى الرياض كي يمتلك في يده ورقة يستطيع من خلالها طرح مقاربته بقوة على طاولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لا يمكن القول إن مبادرة ماكرون تشتمل على حل للأزمة، لأن هذه الأزمة قائمة على مواجهة بين الرياض وبين حزب الله في لبنان، وبالتالي فإن ما حمله الفرنسي في جعبته إلى الرياض يمكن وصفه باستراتيجية مختلفة الأبعاد تضعه في نفس الخندق مع التوجه الأميركي السعودي الإماراتي، والتوجه هذا قائم على تركيز كل الزخم الإعلامي والمادي والسياسي لتحديد مسار الإنتخابات البرلمانية في لبنان (آذار مارس المقبل).

فبالرغم من كل المساعي لإخراج قضية (قرداحي) على أنها انتصار دبلوماسي وسياسي، إضافة إلى تصوير القضية في الإعلام ضمن إطار مختلف عما هو في الحقيقة، إلا أن مخرجات هذه الأزمة أظهرت أنها لم تحقق اهدافها سياسيا ودبلوماسيا أقله من منظور تبرير الخلاف مع بيروت من قبل السعوديين، رغم كل الدعم المالي لمؤسسات إعلامية لتشويه صورة قرداحي وتشديد الهجوم على حزب الله.

ما يمكن استخلاصه من التحرك الفرنسي يشير إلى استبعاد سيناريو التحريض المباشر والمواجهة الصريحة مع أطراف معينة في لبنان، وتركيز الجهد على التحضير للإنتخابات البرلمانية بعد نحو 3 أشهر، وذلك عبر دعم الأحزاب والأطراف المناهضة للمقاومة في لبنان وهي أطراف معروفة. هذا الدعم المالي والإعلامي والسياسي والذي لا يخلو من تحريض ضد حزب الله وحلفائه، يهدف للتأثير على الرأي العام وإحداث تغيير في الواقع الحالي لتركيبة البرلمان اللبناني، بما يسمح بحصول أغلبية برلمانية ضد المقاومة تهيء الوضع للمجيء برئيس للجمهورية بتوجهات "أميركية سعودية وربما إسرائيلية" وتمرير قرارات وقوانين تستهدف المقاومة "وسلاحها" تحت عنوان ما سيسمى حينها "الشرعية" التي انتجتها الإنتخابات، والتي ستمنح التركيبة الجديدة ذريعة للتسلح بدعم غربي عربي وطلب التدخل الخارجي لمواجهة الخارجين على تلك الشرعية المأمولة.

مقاربة ماكرون، قائمة على قاعدة أن التحريض والمواجهة المباشرة والعلنية مع (حزب الله وحلفائه) لم ولن تجدي نفعا، وأن خلط الأوراق اللبنانية من الداخل قد يؤمن مصلحة الفرنسي ومن خلفه الأميركي وبعض العربي، بحيث يأمل أن يؤدي خلط الأوراق هذا إلى تغيير التركيبة السياسية في لبنان (لصالح هذا المحور) ووضع حزب الله في مواجهة مع الداخل، أو على أقل تقدير العودة إلى محاولات الفتنة المعتادة بين اللبنانيين.

بقلم - حسين الموسوي

نصائح لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى

الفراولة تحتوي على مضادات الأكسدة

يلعب جهاز المناعة دورا أساسيا في حماية الجسم من العدوى والأمراض المختلفة، ويتطلب الحفاظ عليه اتباع نمط حياة صحي، يشمل التغذية السليمة والنوم الجيد وممارسة الرياضة بانتظام.

في تقرير نشره موقع "إنسايدر" (Insider) الأميركي، تستعرض الكاتبة راشيل ماكفيرسون بعض العادات الصحية التي يجب أن تشكل جزءا من الروتين اليومي لتعزيز جهاز المناعة ومقاومة الأمراض.

- تناول الفاكهة والخضروات

تؤكد طبيبة تقويم العظام والمتخصصة في الطب الوظيفي، ليزا بالير، ضرورة أن يتضمن النظام الغذائي ما يكفي من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تعزز جهاز المناعة من خلال تناول الفواكه والخضروات.

ومن أفضل الفواكه والخضروات التي توفر هذه العناصر الغذائية التفاح الأحمر والأصفر، والبطاطا، والكرز والعنب، والبطاطا الحلوة، واليقطين، وكذلك المانجو، واليوسفي، والكيوي الأخضر، والبروكلي، والزيتون، وأيضا الليمون الحامض، والكمثرى، والموز، والأناناس، كما تشمل التوت الأزرق، والملفوف، والكرنب، والزبيب، والقرنبيط الأسمر، والتمر، فضلا عن جوز الهند، والمكسرات، ومخلل الملفوف.

وتقول بالير إنه "كلما زاد تنوع الفواكه والخضروات التي تستهلكها يوميا، زادت العناصر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة".

كلما زاد تنوع الفواكه والخضروات التي تستهلكها يوميا زادت العناصر الغذائية التي تعزز جهاز المناعة

- الحصول على قسط كاف من النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، لأن النوم هو الوقت الذي يبذل فيه جسمك قصارى جهده لمكافحة الالتهابات والفيروسات.

في هذا السياق، تقول بالير "أثناء الراحة، يقوم الجسم بالتعافي والتخلص من السموم، وأولئك الذين ينامون بشكل غير منتظم قد يعانون من اضطرابات صحية تؤدي إلى التهابات مزمنة".

وهذه الالتهابات تؤدي بدورها إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعله أقل فعالية في مكافحة الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية. ورغم أن مقدار النوم الكافي لراحة الجسم يختلف من شخص إلى آخر، فإن معظم البالغين يحتاجون ما بين 7 إلى 8 ساعات من النوم يوميا.

- تأكد من تناول ما يكفي من البروتينات

وفقًا لمجلة هارفارد الصحية، يجب أن يحصل الجسم يوميا على ما لا يقل عن 0.8 غرام من البروتينات لكل كيلوغرام من وزن الجسم لتجنب الإصابة بالأمراض.

ويؤثر نقص البروتينات في الجسم على الخلايا التائية (T cell)، وهي جزء أساسي من جهاز المناعة، لأنها مسؤولة عن إفراز الأجسام المضادة المقاومة للأمراض والفيروسات والبكتيريا.

وتحتوي البروتينات على كميات عالية من الزنك، وهو معدن يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى، ونجده في المحار وسرطان البحر والدجاج والحمص والفاصوليا المطبوخة.

الحمص يحتوي على كميات عالية من الزنك الذي يساعد في إنتاج خلايا الدم البيضاء المقاومة للعدوى (مواقع التواصل الاجتماعي)

- تناول الأطعمة الغنية بالبريبايوتك

يساعد البريبايوتك -وهو عنصر حيوي في عمل جهاز المناعة- على تعزيز البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ونجده في العديد من الأطعمة مثل البصل والثوم والموز والهليون.

ويزيد البريبايوتك من البكتيريا النافعة في القناة الهضمية، والتي تحفز بدورها إنتاج السيتوكينات المضادة للالتهابات، وهي بروتينات صغيرة تعزز جهاز المناعة.

- إدارة التوتر

وفقا لمجموعة كبيرة من الأبحاث، فإن التوتر يرتبط بشكل مباشر بضعف جهاز المناعة. ويتسبب الإجهاد في إفراز عدد من الهرمونات، مثل الأدرينالين والدوبامين والنورادرينالين والكورتيزول، وهي هرمونات تقلل من قدرة الجسم على تكوين الخلايا الليمفاوية التي تساعد في محاربة الفيروسات والبكتيريا الضارة.

- نظام غذائي غني بالفيتامينات

يجب أن يتضمن أي نظام غذائي صحي الفيتامينات مثل "إيه" و"سي" و"دي" و"بي 6″، والمعادن مثل الزنك والحديد والسيلينيوم.

وتعد الفيتامينات من أهم مضادات الأكسدة، وتساعد في الحفاظ على جهاز مناعة قوي، ومن بين الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات، الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل الحلو والفراولة واللوز والأفوكادو والسلمون، وكذلك المحار والتونة وصدور الدجاج الخالية من الدهون ولحم البقر.

- ممارسة نشاط بدني معتدل

ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم عامل مهم جدا في تعزيز جهاز المناعة. وأشارت دراسة إلى أن التمارين الرياضية تقلل من الالتهابات وتحسّن المناعة وتساعد على تأخير الآثار السلبية للشيخوخة. كما أن التمارين المعتدلة مثل المشي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

- الإقلاع عن التدخين

تقول بالير إن التدخين "يزيد من خطر الإصابة بالعدوى عبر تدمير الأجسام المضادة من مجرى الدم، وهي البروتينات التي ينتجها جهاز المناعة لمحاربة العدوى الخارجية".

وتضيف "تدخين السجائر يدمر أيضا أنسجة الرئة ويقلص قدرتها على مقاومة العدوى، مما يجعل المدخنين أكثر عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا وفيروس كورونا".

ولتعزيز المناعة ومقاومة العدوى، تقول بالير "إنه من الضروري غسل اليدين لمدة 20 ثانية قبل وبعد التعرض لأي مصادر محتملة لانتقال الفيروسات، مثل إعداد الطعام أو رعاية شخص مريض أو علاج جرح أو الإصابة بنزلة برد أو عطس أو سعال أو سيلان في الأنف".

المصدر : مواقع إلكترونية

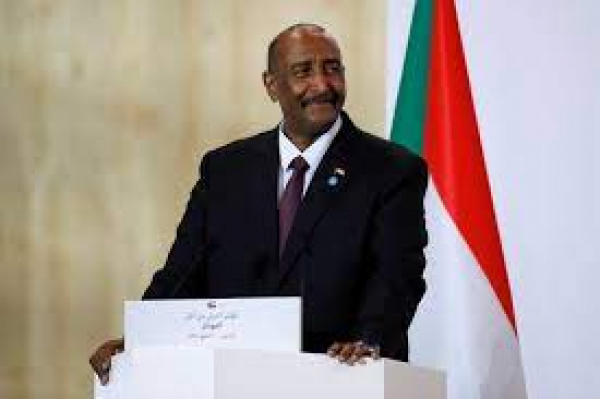

توقع عودة الدعم الدولي للخرطوم.. البرهان: الجيش سيترك السياسة بعد انتخابات 2023

البرهان: المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة في السودان

قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم السبت إن الجيش سيترك الساحة السياسية بعد الانتخابات المقررة عام 2023، مضيفا أن هناك "مؤشرات إيجابية" تتصل بدعم المجتمع الدولي مجددا للخرطوم.

وقال البرهان في مقابلة مع وكالة رويترز إنه "عندما تأتي حكومة منتخبة فإن الجيش والقوات النظامية لن تكون لها مشاركة في الشأن السياسي"، مشيرا إلى أن هذا هو الوضع الطبيعي وما تم الاتفاق عليه.

وأكد البرهان الذي يتولى أيضا رئاسة مجلس السيادة، أن حزب المؤتمر الوطني المنحل لن يكون جزءا من المرحلة الانتقالية بأي صورة من الصور.

وتم في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك، الذي عاد إلى منصبه بعدما أمضى نحو شهر في الإقامة الجبرية، ومن المنتظر أن يشكل حكومة "كلها من التكنوقراط"، حسب البرهان.

كما أشار البرهان إلى أن السودان ملتزم بتحقيق العدالة، وقال "لدينا مفاهمات مع المحكمة الجنائية الدولية للمثول أمام القضاء أو أمام المحكمة، نحن ملتزمون بتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين".

وفي تصريح آخر لوكالة الصحافة الفرنسية، قال البرهان إن "المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد الأفريقي ينظر إلى ما سيحدث في الأيام المقبلة".

وأضاف "أظن أن هناك مؤشرات إيجابية على أن الأمور ستعود قريبا (إلى ما كانت عليه)، تشكيل الحكومة المدنية بالتأكيد سيعيد الأمور إلى نصابها".

وبعد نحو 6 أسابيع من الانقلاب -الذي اعتبر البرهان أنه طريقة "لتصحيح مسار الثورة" التي أطاحت عام 2019 بالرئيس السابق عمر البشير- لا تزال مساعدات البنك الدولي للخرطوم متوقفة، وعضوية السودان في الاتحاد الأفريقي معلقة.

المصدر : وكالات

عملية القدس الفدائية.. إصرار على الدفاع عن المدينة المقدسة

أطلق جنود الاحتلال الرصاص من مسافة قريبة جدا على شاب فلسطيني، قرب دوار المُصرارة، بمنطقة باب العامود، في مدينة القدس المحتلة، امس السبت، مما أدى الى استشهاده. وادعت قوات الاحتلال أن الشاب نفذ عملية طعن ضد مستوطن اصيب بجروح خطيرة.

وأظهرت لقطات فيديو، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الشرطيين وهو يطلق الرصاص على الشاب الفلسطيني عدة مرات ومن مسافة قريبة جدا، وهو راقد على الارض، بطريقة تشبه عملية اعدام بدم بارد.

الناطق بسم حركة حماس حازم قاسم، وصف العملية الفدائية بالبطولية التي يسطرها الشباب الفلسطيني، ضد المحتل الغاصب ، من اجل الحفاظ على هوية القدس.

كل يوم يمر، يؤكد الشعب الفلسطيني، تمسكه بقضيته العادلة وبالقدس ومقدساته، رغم كل الهوان العربي، وهرولة الانظمة العربية الرجعية للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي، ومحاولات المحور الامريكي الاسرائيلي العربي الرجعي، لمحو القضية الفلسطينية من ذاكرة الانسان الفلسطيني والعربي والمسلم.

وتيرة العمليات الفدائية ضد المحتل الاسرائيلي، شهدت تصعيدا منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خاصة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، والتي اسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين، ومقتل مستوطن وإصابة 27 آخرين بجراح مختلفة.

العملية الفدائية في القدس اليوم، رغم اظهارها اصرار الانسان الفلسطيني على الدفاع عن ارضه وعرضه، اظهرت ايضا الوجه الحقيقي للمحتل الاسرائيلي، وحقده الدفين على الفلسطينيين، فقد اظهر فيديو العملية، انه بالرغم من ان الشاب الفلسطيني كان جريحا ولا يحمل اي سلاح، الا ان الشرطي الاسرائيلي اجهز عليه بطريقة وحشية، وكان بالامكان ان يتم اعتقاله دون قتله.

من المؤكد ان الاجرام الاسرائيلي، لم ولن يمر دون رد، وهذه الجرائم ستزيد من عزم الشباب الفلسطيني، على الاخذ بثأر كل مواطن فلسطيني يسقط بنيران الحقد الاسرائيلي، حتى يرحل المحتل وتعود القدس الى اهلها.

المصدر:العالم

قائد الثورة: رسالة الشهداء يجب ان تعزز وحدة الشعب وشعور المسؤولين بالمسؤولية

اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بان رسالة الشهداء يجب ان تعزز وحدة الشعب وشعور المسؤولين بالمزيد من المسؤولية.

جاء ذلك في تصريحات لسماحة قائد الثورة الاسلامية خلال استقباله قبل ايام المعنيين بتنظيم ملتقى تكريم ذكرى 3 آلاف شهيد في محافظة ايلام غرب ايران والتي نشرت صباح اليوم الخميس تزامنا مع اقامة الملتقى.

وفي اللقاء اعتبر سماحته المقاومة والمشاركة الشاملة في الدفاع عن البلاد والعدد الكبير للاسر ذات العديد من الشهداء من خصائص محافظة ايلام التي قل نظيرها وقال: ان ايلام كانت في فترة الدفاع المقدس (1980-1988) كقلعة حصينة، ورغم ان بعض مناطقها سقطت في بعض الاحيان بيد العدو الا انها صمدت كالجبل الشامخ.

واعتبر قائد الثورة الاسلامية استشهاد عدد من الرياضيين ومن جمهور المتفرجين اثر قصف طائرات نظام صدام لملعب لكرة القدم في بلدة "تشوار" بمحافظة ايلام في 12 شباط /فبراير عام 1987 ، بانه يعد تذكيرا بمظلومية الشهداء الرياضيين ونوه الى ان صدام ارتكب هذه الجرائم بدعم من ادعياء حقوق الانسان واضاف: انه على الكتّاب والفنانين التعريف بهذه الحقائق على الصعيد العالمي وفضح ادعياء حقوق الانسان الكاذبين.

واشار سماحته الى روح الصمود لدى اهالي ايلام وعدم تركهم لديارهم ومدنهم رغم القصف الجوي المعادي العنيف واضاف: ان ضغوط الحرب لم تمنع تبلور مواهب هؤلاء المواطنين وقد تمت تحت اجواء القصف الشديد تربية شباب نخب ونوابغ مثل الشهيد رضائي نجاد الذي اغتاله العدو امام انظار زوجته وطفلته الصغيرة حينما راى انه يشكل مبعث رقي وسمو لبلاده.

واضاف: ان صفات مهمة مثل الاخلاص والتوكل والتواضع والتزام الحدود الالهية والتعامل بعطف مع الاسرى وبصورة عامة فان نمط الحياة الاسلامية بارز تماما في سلوك افراد قواتنا وشهدائنا وان هذه النقاط اللامعة والملهمة يجب وضعها امام انظار العالم باعمال فنية.

واكد قائد الثورة بان اي شعب لن يصل الى الذروة والقمة من دون بذل الجهود وتحمل الصعاب وقال: ان الشعب الايراني بسماعه رسالة الشهداء يجب ان يضاعف وحدته ودوافعه وجهوده وان يشعر المسؤولون كذلك بالمزيد من المسؤولية تجاه المجتمع والامن الذي وفره الشهداء للبلاد.

جورج قرداحي يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحافي

- وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يقدم استقالته من منصبه ويقول إن أكثر من تحامل عليه في لبنان "هم أول من كان ينادي بالسيادة والاستقلال".

- جورج قرداحي يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية في مؤتمر صحفي

قدم وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته، اليوم الحمعة، من الحكومة اللبنانية، قائلاً "لا أقبل أن أكون سبباً في أذية لبنان وأخواني اللبنانيين في دول الخليج (الفارسي) فلبنان أهم مني، وقررت التخلي عن موقعي في الحكومة اللبنانية".

وأضاف قرداحي في مؤتمر صحفي أنه "ما من داع لتكرار قصتي والتذكير بأن المقابلة أجريت قبل تعييني وزيراً"، مشيراً إلى أنه "فُتحت عليّ حملة شعواء مقصودة في بعض الإعلام اللبناني ومواقع التواصل في لبنان والخليج(الفارسي)

كما لفت قرداحي إلى أنه بسبب هذه الحملة "بدأت مطالبات استقالتي ومقاطعة لبنان من قبل دول الخليج"(الفارسي) ، مشدداً على أنه "بسبب هذا الضغط الهائل والجائر بحق لبنان رفضت الاستقالة في حينها".

قرداحي قال أيضاً إن أكثر من تحامل عليّ في لبنان هم أول من كان ينادي بالسيادة والاستقلال، مشيراً إلى أنه "تشاور مع الوزير فرنجية والحلفاء وتركوا لي حرية اتخاذ الموقف المناسب".

أما عن حرب اليمن قال قرداحي: "حرب اليمن لن تستمر إلى الأبد وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة للتحاور"، لافتاً إلى أن "الرئيس ماكرون سيفتح مع السعودية موضوع عودة العلاقات مع لبنان".

ووفق قرداحي فإن "ما قاله وزير الخارجية السعودية سابقاً كان واضحاً لجهة أن الأزمة مع لبنان تتجاوز تصريحات وزير"، مضيفاً: "بقائي في هذه الحكومة أصبح عبثياً بسبب كثرة المطالبات باستقالتي حتى ضمن الفريق الحكومي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المراسلونبأن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي لم يحصل على أي ضمانات بشأن إلغاء الإجراءات الخليجية بحق لبنان.

قرداحي: أتمنى أن تثمر المبادرة الفرنسية لجهة مصلحة لبنان

وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي قال قرداحي في تصريح خاص للميادين "أقول للقوى التي دعمتني شكراً على دعمها ونحن على أهداف واحدة لمصلحة لبنان"، مضيفاً "استقلت لأن هناك مبادرة جديدة يقوم بها ماكرون مع السعودية والأمر تطلب استقالتي".

كما تمنى قرداحي أن تثمر المبادرة الفرنسية لجهة مصلحة لبنان.

هذا وعلق وزير الداخلية بسام مولوي قائلاً "قد تكون الاستقالة خطوة فلنبدأ بحماية مجتمعنا ومجتمع أشقائنا بالخليج"(الفارسي).

وأشار المولوي في تغريدة له "الأمن والأمان والمصلحة العربية المشتركة هي أهدافنا دائماً تحت مظلة الشرعية العربية".

قد تكون الإستقالة خطوة، فلنبدأ، بحسٍ وطنّي جامع بنّاء، بتطبيق الإجراءات العملية "فعلاً" حمايةً لمجتمعنا اللبناني ومجتمعات أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. إن الأمن والأمان والمصلحة العربية المشتركة هي أهدافنا دائماً تحت مظلة الشرعية العربية.

الرئاسة اللبنانية: عون قَبِل استقالة قرداحي

أعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبلا استقالة وزير الإعلام. وأضافت أن الرئيس عون وقّع على مرسوم قبوله الاستقالة.

ميقاتي: استقالة قرداحي كانت ضرورية

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، أنّ استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي من منصبه كانت ضرورية.

وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، "أجرى رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال عون عصر اليوم، بعيد تسلمه من وزير الاعلام المستقيل جورج قرداحي كتاب استقالته من الحكومة. وقد تشاور الرئيسان في الوضع وآخر المستجدات الحكومية".

وصدر عن الرئيس ميقاتي البيان الاتي:

أما وقد تقدّم وزير الاعلام الاستاذ جورج قرداحي باستقالته الخطية من الحكومة ، يهمني تأكيد الاتي:

أولاً: إن إستقالة الوزير كانت ضرورية بعد الازمة التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي، ...

وتابع البيان أنّ "استقالة الوزير كانت ضرورية بعد الأزمة التي نشأت مع المملكة العربية السعودية وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي"، مشيراً إلى أنه "من شأنها أن تفتح باباً لمعالجة إشكالية العلاقة مع الأشقاء في المملكة ودول الخليج(الفارسي) بعد تراكمات وتباينات حصلت في السنوات الماضية".

والحرص على تفعيل التعاون التاريخي بين بُلداننا العربية والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفي اي نزاع عربي-عربي ،ودعوة الأشقاء العرب للوقوف إلى جانب لبنان في هذه المحنة التي يرزح تحتها شأنُهم دائماً مشكورين ...

وأضاف أنّ "لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها".

كما طلب رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، من وزير التربية والتعليم العالي ووزير الإعلام بالوكالة، القاضي عباس الحلبي، تصريف الأعمال في وزارة الإعلام بعد استقالة جورج قرداحي.

ووفق مصادر لوكالة "رويترز" يوم أمس الخميس فإن "قرار قرداحي يهدف إلى فتح باب المفاوضات قبيل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المزمعة للسعودية في ظل الخلاف القائم بين لبنان وعدة دول خليجية".

الجدير بالذكر أن قبل أسابيع ، قال قرداحي إنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج(الفارسي) ، لكنه شدد على ألا تكون استقالته "مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة"، وفق تعبيره.

وكان قد صرح قبل ذلك بأنه ليس متمسكاً بأي موقع وزاري، وأنه ليس في موقع التحدي مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أو المملكة العربية السعودية التي شدد على احترامها.

وكانت الرياض قد أعلنت في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة، وذلك في أعقاب نشر مقابلة لقرداحي قبل تعيينه وزيراً يصف فيها الحرب على اليمن بالعبثية.

وتطورت ارتدادات الأزمة لتشمل عدداً من دول الخليج (الفارسي) (الكويت، والإمارات، والبحرين) التي اتخذت مواقف مشابهة لجارتها، فيما استنكرت قطر مواقف الوزير قرداحي مطالبة بتهدئة الأوضاع و"المسارعة إلى رأب الصدع بين الأشقاء".

المصدر:المیادین