رضوی

इमाम सादिक़ (अ) की करामत और हज़रत मासूमा (अ) की ज़ियारत की खुशखबरी

कभी-कभी इलाही नेमतो की जड़ें अनंत काल तक पहुँच जाती हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ (अ) ने स्वयं यह खुशखबरी दी थी कि उनके पुत्र हज़रत मूसा काज़िम (अ) के गर्भ से एक कुलीन महिला का जन्म होगा, जिसका दरगाह ईमान वालों के लिए एक शरणस्थली और आश्रय बनेगा। यही वह परंपरा है जो हज़रत मासूमा (स) के अनगिनत चमत्कारों को भी उजागर करती है।

हज़रत मासूमा (स) की उदार कृपाओं के बारे में प्राचीन काल से ही परंपराएँ प्रचलित हैं। ये कहानियाँ इस बात की साक्षी हैं कि जिसने भी नेतृत्व किया और उनके दरबार में उपस्थित होकर अपनी इच्छा व्यक्त की, उसे हमेशा ईश्वरीय कृपा और दया का प्रतिफल प्राप्त हुआ।

रावी कहता हैं: मैं इमाम जाफ़र सादिक़ (अ) की सेवा में आया और देखा कि वह पालने में एक बच्चे से बात कर रहे थे।

मैंने आश्चर्य से पूछा: क्या तुम भी पालने में पड़े बच्चे से बात करते हो?

इमाम (अ) ने फ़रमाया: हाँ, अगर तुम चाहो तो उससे भी बात कर सकते हो।

मैं पास गया और बच्चे का अभिवादन किया। उन्होंने जवाब दिया:

"अपनी बेटी का नाम बदल दो क्योंकि अल्लाह को यह नाम पसंद नहीं है।"

कुछ दिन पहले, अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी थी और मैंने उसका नाम "हुमिरा" रखा।

बच्ची की बातचीत, जो अदृश्य का समाचार देती थी और भलाई का आदेश देती थी और बुराई से रोकती थी, मेरे लिए आश्चर्य और विस्मय का कारण बन गई। इमाम सादिक (अ) ने फ़रमाया:

"आश्चर्यचकित मत हो, यह मेरा बेटा मूसा है। अल्लाह मुझे इससे एक बेटी देगा जिसका नाम फ़ातिमा होगा। उसे क़ुम की धरती पर दफ़न किया जाएगा और जो कोई भी उसके दर्शन करेगा वह जन्नत का हक़दार होगा।"

ए.एम.आर. मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के सहयोग से फ्री आई मेडिकल कैंप का आयोजन

नई दिल्ली ए.एम.आर. मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और लाइफ लाइन आई सेंटर दिल्ली के संयुक्त प्रयास से एक विशेष फ्री आई मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 20 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित होगा।

नई दिल्ली ए.एम.आर. मेडिकल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट और लाइफ लाइन आई सेंटर दिल्ली के संयुक्त प्रयास से एक विशेष फ्री आई मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह कैंप 20 और 27 सितंबर 2025 को आयोजित होगा।

कैंप प्रत्येक शनिवार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक चलेगा। इसका स्थान A-13, प्रीयदर्शनी विहार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092 निर्धारित किया गया है।

कैंप में आंखों से संबंधित कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, जिनमें शामिल हैं:फ्री ओ.पी.डी.,फ्री चेक-अप,आंखों की संपूर्ण जांच, विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श

कैंप में मरीजों का उपचार प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. जावेद एच. फारूकी (MBBS, DNB) करेंगे। वे सीनियर कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट और कॉर्निया, कैटरैक्ट एवं रिफ्रेक्टिव सर्जन हैं तथा ऑस्ट्रेलिया के रॉयल एडीलेड हॉस्पिटल से फेलोशिप प्राप्त कर चुके हैं।

आयोजकों के अनुसार, मरीजों को इस कैंप में केवल ₹100 पंजीकरण शुल्क देना होगा, जबकि अन्य सभी सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान की जाएँगी।

जनता से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने की अपील की गई है।

संपर्क नंबर: +91 9599 444 445, 9319570586

क़ुम को ईरान की मानवी राजधानी बनाने वाली महान हिजरत

हज़रत फातेमा मासूमा (स.ल.व.) की ऐतिहासिक हिजरत और संक्षिप्त ठहराव ने क़ुम को शिओ की धड़कन बना दिया। उनकी पाक मज़ार आज भी ज्ञान और आध्यात्मिक दुनिया के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है।

23 रबीअ उल अव्वल सन २०१ हिजरी को हज़रत फातेमा मासूमा सल्लल्लाहु अलैहा के आगमन से क़ुम का इतिहास एक नए युग में प्रवेश हुआ। यद्यपि आप केवल १७ दिन इस शहर में रहीं, लेकिन आपके दफन ने क़ुम को अम्मुल क़ुरा य शिया" का दर्जा दिया और यह शहर शिया ज्ञान का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और शैक्षिक केंद्र बन गया।

क़ुम; अहले तशय्यो का धड़कता हुआ दिल

आइम्मा ए अतहार अलैहिमुस्सलाम ने हज़रत मासूमा सल्लल्लाहु अलैहा की ज़ियारत को जन्नत की गारंटी माना है, जिसके कारण सदियों से मोमिन और उलमा क़ुम की ओर रुख करते रहे हैं। इतिहासकार लिखते हैं कि केवल शिया ही नहीं, बल्कि सुन्नी अमीर और शासक भी आपके मक़बरे की ज़ियारत को नज़दीक़ी की वजह मानते थे।

अहले तशय्यो और शैक्षिक विरासत

हज़रत मासूमा सल्लल्लाहु अलैहा के मज़ार की बरकत से क़ुम जल्दी ही ज़ायरीन, व्यापारी और तलबा इल्म का केंद्र बन गया। अश'अरी खानदान और मुद्धिसीन (हदीस के ज्ञाता) ने सीधे आइम्मा ए अतहार अलैहिमुस्सलाम से इल्म हासिल किया और हजारों छात्रों के ज़रिए अहल-ए-बैत की शिक्षाएं ईरान और अन्य इस्लामी इलाक़ों तक पहुंचाईं।

हौज़ा इल्मिया क़ुम; सबसे बडा इल्मी मिरास:

मध्य युग में क़ुम में लाखों उलेमा और तलबा मौजूद थे और सैंकड़ों किताबें यहाँ से इस्लामी केंद्रों तक पहुंचीं। यह शैक्षिक संग्रह बाद में हौज़ा इल्मिया क़ुम बन गया जो आज भी दुनिया भर में अहल-ए-बैत की शिक्षाओं का झंडा बुलंद किए हुए है।

नतीजा

यह कहना गलत न होगा कि ईरान में तशय्ये की स्थिरता और आध्यात्मिक प्रभुत्व का रहस्य हज़रत फातिमा मासूमा सल्लल्लाहु अलैहा की बरकत वाली हिजरत और क़ुम में उनके पाक हरम की मौजूदगी में छुपा है।

खुमैनी टावर कारगिल में जश्न-ए-सादेक़ैन (अ) का आयोजित

मरकज़ी दार उल क़ुरान ज़ैनबिया के अंतर्गत इमाम खुमैनी टावर (आईकेएमटी केजीएल) में "जश्न-ए-सादेक़ैन" समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया।

इमाम खुमैनी टावर (आईकेएमटी केजीएल) में "जश्न-ए-सादेक़ैन" समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के बड़ी संख्या में शिक्षकों और छात्रों ने भाग लिया।

मरकज़ी दार उल क़ुरान ज़ैनबिया के अंतर्गत खुमैनी टावर कारगिल में जश्न-ए-सादेक़ैन (अ) का आयोजित

सादिक़ीन कक्षा के छात्रों ने पवित्र कुरान के सामूहिक पाठ के साथ समारोह की शुरुआत की; कक्षा सुलेमानी ने नात प्रस्तुत की, कक्षा शाहिदा बिन्त अल-हुदा ने मनक़बत प्रस्तुत की और ज़हरा बतूल (कक्षा नासिरिन) ने इस्लामी ज्ञान के प्रश्न प्रस्तुत किए।

मरकज़ी दार उल क़ुरान ज़ैनबिया के अंतर्गत खुमैनी टावर कारगिल में जश्न-ए-सादेक़ैन (अ) का आयोजित

ज़ैनब कुबरा (कक्षा नासिरिन) ने ईद मिलादुन्नबी (स) पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जबकि बिलक़ीस (कक्षा सालेहीन) ने बाल्टी में क़सीदा पढ़ा।

कार्यक्रम के अंत में, प्रधानाचार्या सुश्री ज़हरा यूसुफ़ी ने समापन भाषण दिया।

मरकज़ी दार उल क़ुरान ज़ैनबिया के अंतर्गत खुमैनी टावर कारगिल में जश्न-ए-सादेक़ैन (अ) का आयोजित

कार्यक्रम के अंत में, सभी प्रतिभागियों के बीच दुआएँ बाँटी गईं; यह कार्यक्रम शैक्षणिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ।

पैग़म्बर इस्लाम स.अ.की शख्सियत पर ग़ौर करना बेहद ज़रूरी

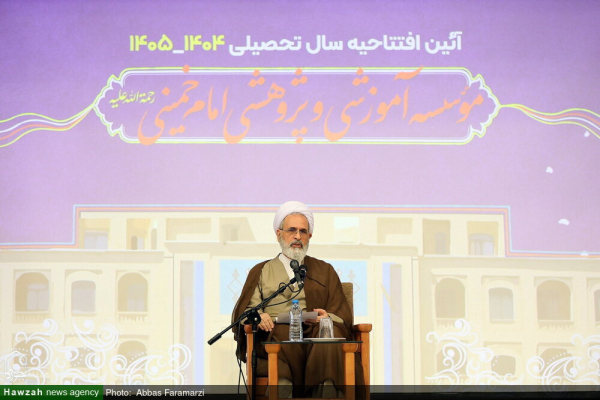

हौज़ा ए इल्मिया ईरान के प्रमुख आयातुल्लाह अली रज़ा आराफी ने हौज़ा और समाज के बीच संबंध को मज़बूत करने के लिए वास्ता सिद्धांत की आवश्यकता पर ज़ोर दिया हैं।

हौज़ा ए इल्मिया ईरान के प्रमुख आयातुल्लाह अली रज़ा आराफी ने इमाम खुमैनी रह.वैज्ञानिक और शोध संस्थान, कुम में नए शैक्षिक वर्ष के उद्घाटन समारोह में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को नए शैक्षिक वर्ष की शुभकामनाएं दीं। साथ ही उन्होंने पैग़म्बर मुहम्मद (स.ल.) और इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम के मिलाद और पैग़म्बर इस्लाम (स.ल..) की 1500वीं सालगिरह के अवसर पर बधाई भी पेश की। उन्होंने संस्थान की वैज्ञानिक और शोध सेवाओं की भी सराहना की।

आयातुल्लाह आराफ़ी ने आयातुल्लाह मिस्बाह यज़दी (रह.) की शख्सियत का ज़िक्र करते हुए कहा कि वे इमाम खुमैनी (र.ह.) और इस्लामी क्रांति के बुज़ुर्गों में से थे और क्रांति के हर उतार-चढ़ाव में इस्लामी विचार के संरक्षक और इस्लामी व्यवस्था के सिद्धांतों व मूल्यों के रक्षक रहे। उन्होंने वलीयत-ए-फक़ीह (फकीह की नेतृत्व) के पक्षधर के रूप में साहसी और अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी इल्मी विरासत हौज़ा और विश्वविद्यालयों के लिए एक अनमोल खज़ाना है।

फ़क़ीहा काउंसिल के इस सदस्य ने आगे कहा कि नहजुल बलाग़ा की ख़ुतबात में पैग़म्बर मुहम्मद (स.ल.) की शख्सियत पर विचार करना आवश्यक है। नहजुल बलाग़ा में 45 स्थानों पर रसूलुल्लाह (स.ल.) के बारे में चर्चा हुई है जो यह दर्शाती है कि पैग़म्बरी मिशन कोई स्थानीय घटना नहीं बल्कि एक विश्वव्यापी और इतिहास बदलने वाली घटना है।

उन्होंने बताया कि कुछ लोग समझते हैं कि पैग़म्बर (स.ल.) की रसालत सिर्फ़ अरब के गिरते हुए समाज तक सीमित थी, जबकि नहजुल बलाग़ा की बातें इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि उनकी पैग़म्बरी मिशन का संदेश पूरी मानवता के लिए एक सार्वभौमिक और निजात देने वाला था।

निदेशक ने कहा कि यदि कोई पैग़म्बर (स.ल..) की महान शख्सियत को समझना चाहता है तो उसे नहजुल बलाग़ा की तरफ रुख़ करना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो इस महान मुकाम की गहरी और सटीक तस्वीर पेश कर सके। ये बयान न केवल पैग़म्बरी मिशन के सामाजिक पहलुओं को उजागर करते हैं बल्कि पैग़म्बर (स.ल.) के पारिवारिक और इलाही मुकाम को भी बयान करते हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के बयान पैग़म्बर (स.ल.) की व्यक्तिगत और पारिवारिक महानता को भी दर्शाते हैं और उस दौर के सामाजिक विश्लेषण को भी प्रदान करते हैं। ये दोनों पहलू हमें यह संदेश देते हैं कि व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, पारिवारिक पवित्रता और इलाही कनेक्शन हर तरह की बुराई और भौतिक ताकतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

आयातुल्लाह आराफ़ी ने छात्रों को नहजुल बलाग़ा से जुड़ने की सलाह दी और कहा कि नहजुल बलाग़ा हमेशा छात्रों के साथ रहनी चाहिए। यह किताब केवल उच्चतम ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि इसमें साहित्य की श्रेष्ठता, वीरता, जिहाद और नैतिक विषय भी शामिल हैं। इसमें नैतिकता, प्रशासन, शासन और यहां तक कि युद्ध के मैदान से जुड़ी बातें भी हैं, इसलिए नहजुल बलाग़ा एक महान और दूसरी तरफ़ कार्यात्मक किताब है।

उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम लीडर का संदेश हौज़ा इल्मिया के भविष्य के लिए एक रोडमैप है। यह संदेश कमजोरियों को नजरअंदाज नहीं करता बल्कि सफलताओं को उजागर करता है और कमजोरियों को दूर करने की याद दिलाता है। सही व्याख्या यही है कि हमें संतुलित नजरिए से एक तरफ उपलब्धियों और संभावनाओं को देखना चाहिए और दूसरी तरफ सुधार की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए।

पाकिस्तान और ईरान के बीच आर्थिक समझौता; 10 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित

ईरानी उद्योग और व्यापार मंत्री मोहम्मद अताबक और पाकिस्तानी व्यापार मंत्री जाम कमाल खान की हाल ही में हुई बैठक में आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर सहमति बनी है।

ईरान और पाकिस्तान ने आपसी व्यापारिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने के संकल्प का इजहार करते हुए सालाना 10 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह घोषणा ईरानी उद्योग, खान और व्यापार मंत्री मोहम्मद अताबक ने पाकिस्तानी व्यापार मंत्री जाम कमाल खान से मुलाकात के दौरान की।

मोहम्मद अताबक ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के मानवीय और आर्थिक संसाधनों को देखते हुए यह लक्ष्य हासिल करना संभव है।

उन्होंने पाकिस्तान की ओर से इजरायली आक्रामकता के खिलाफ ईरान के समर्थन की सराहना करते हुए कहा कि तेहरान और इस्लामाबाद के ऐतिहासिक और भाईचारे के संबंध हमेशा सौहार्द और पड़ोसी नीति पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

ईरानी मंत्री ने हाल के बाढ़ के कारण पाकिस्तान में जान और माल के नुकसान पर दुख जताते हुए कहा कि ईरान मुश्किल समय में अपने पड़ोसी देशों की मदद के लिए तैयार है।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के निवेश से संयुक्त ईरान-पाकिस्तान कंपनी की स्थापना पर भी बातचीत जारी है, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल व्यापार मंत्री के नेतृत्व में तेहरान में ईरान-पाकिस्तान संयुक्त सहयोग आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए मौजूद है, जहां जरूरी सामानों के समझौते सहित कई आर्थिक परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा।

महिला विद्वान नई दुनिया के शासन में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं

हौज़ा ए इल्मिया के प्रमुख आयतुल्लाह अली रज़ा आराफ़ी ने कहा है कि नहजुल-बलाग़ा सिर्फ़ एक किताब नहीं, बल्कि एक घोषणापत्र है जो मनुष्य के भीतर परिवर्तन और क्रांति पैदा करता है। उनके अनुसार, आज के युग में महिला विद्वानों की ज़िम्मेदारी है कि वे धार्मिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय रहें और नई दुनिया के बौद्धिक शासन में अपनी भूमिका निभाएँ।

क़ुम स्थित जामेअतुज़ ज़हरा (स) और हौज़ा ए इल्मिया ख़ाहारान के नए शैक्षणिक वर्ष के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, आयतुल्लाह आराफ़ी ने कहा कि पैगंबर (स) का नूर कायनात का पहला नूर और मानवता के लिए मार्गदर्शन की एक शाश्वत मशाल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमीरुल मोमेनीन (अ) ने नहजुल-बलाग़ा में पैगंबर (स) के व्यक्तित्व को एक व्यापक संज्ञानात्मक और बौद्धिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत किया है, जो आज भी मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि महिला धार्मिक मदरसे में एक विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए जो छात्राओं को नहजुल-बलाग़ा के माध्यम से पैग़म्बरी और धार्मिक ज्ञान से गहराई से परिचित कराए। उनके अनुसार, इस्लामी क्रांति के नेता ने भी बार-बार सेमिनरी के पाठों और प्रशिक्षण में नहजुल-बलाग़ा को केंद्रीय स्थान देने पर ज़ोर दिया है।

आयतुल्लाह आराफ़ी ने आगे कहा कि क़ुरान और सुन्नत ने मानवता के लिए बौद्धिक, न्यायशास्त्रीय, नैतिक और सामाजिक मुद्दों के द्वार खोले हैं और आज यह ज़रूरी है कि महिला विद्वान इन शिक्षाओं को नई पीढ़ी तक पहुँचाएँ ताकि इस्लाम का असली चेहरा दुनिया के सामने आए।

उन्होंने यह भी कहा कि महिला विद्वानों को नहजुल-बलाग़ा का रोज़ाना अध्ययन करना चाहिए ताकि उनकी शैक्षणिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमताओं में वृद्धि हो सके।

नहजुल-बलाग़ा परिवर्तन और जागृति की एक पुस्तक है/महिला विद्वान नई दुनिया के शासन में प्रमुख भूमिका निभा सकती हैं: आयतुल्लाह आराफ़ी

इस्लामी क्रांति के बाद उभरी शैक्षणिक और धार्मिक जागरूकता अब एक वैश्विक वास्तविकता बन गई है और यह संदेश महिलाओं के माध्यम से दुनिया तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सकता है।

भविष्य में, प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक विज्ञान में विशेषज्ञता, धार्मिक संस्थानों के लिए अपरिहार्य होगी, इसलिए महिला विद्वानों को भी इन विज्ञानों से परिचित होना चाहिए।

अंत में, उन्होंने कहा कि महिला विद्वानों को न केवल शैक्षणिक और धार्मिक स्तर पर, बल्कि सांस्कृतिक और सरकारी क्षेत्रों में भी अग्रणी बनना होगा ताकि इस्लाम का संदेश पूरी दुनिया तक बेहतर ढंग से पहुँचाया जा सके।

मिस्र और इजरायल के बीच युद्ध की संभावनाएं बढ़ी रही।इज़राईली स्रोत

इज़राईली स्रोतों ने मिस्र और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर युद्ध की संभावना जताई है।

इज़राईली स्रोतों ने चेतावनी दी है कि मिस्र की बढ़ती सैन्य शक्ति और दोनों देशों के बीच तनाव के कारण काहिरा और तेल अवीव के बीच निकट भविष्य में युद्ध छिड़ने की आशंका है।

विवरण के अनुसार, ज़ायोनी मामलों के विशेषज्ञ और इजरायली सैन्य खुफिया के पूर्व अधिकारी ताल ओर्टन ने कहा है कि इजरायली खुफिया एजेंसियों को मिस्र पर गहरी नजर रखनी चाहिए क्योंकि काहिरा युद्ध की तैयारी कर रहा है।

दूसरी ओर, इजरायल हयूम ने भी रिपोर्ट दी है कि काहिरा और तेल अवीव के राजनीतिक संबंध निचले स्तर पर पहुंच चुका हैं और शांति और संबंधों की बहाली के समझौते अब व्यावहारिक रूप से समाप्त होते जा रहे हैं।

हिब्रू अखबारों ने पिछले दिनों अपने मुख्य पृष्ठों पर लिखा कि मिस्र की सैन्य शक्ति तेजी से बढ़ रही है और अमेरिका, रूस और चीन के साथ हुई व्यापक सैन्य अभ्यासों के परिणामस्वरूप यह देश युद्ध की तैयारियों को मजबूत कर रहा है।

यहूदीयों की देश से भागने की कोशिशें कई ज़ायोनी सैनिक गिरफ़्तार

इस्राइली मीडिया के अनुसार, हरीदी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कम से कम आठ सैनिक देश से बाहर भागने की कोशिश करते समय बिन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरफ़्तार किए गए हैं।

ग़ासिब इस्राइली मीडिया ने बताया है कि हरीदी समुदाय से संबंध रखने वाले कम से कम आठ सैनिक विदेश भागने की कोशिश करते हुए बिन गुरियन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किए गए हैं।

ज़ायोनी मीडिया के मुताबिक, ज़ायोनी सेना से भागने वाले ये आठ हरेदी यहूदी बिन गुरियन एयरपोर्ट पर पकड़े गए हैं।रिपोर्ट में बताया गया है कि ये लोग सैन्य सेवा से गायब थे और एयरपोर्ट पर ही पकड़ में आए।

ग़ाज़ा में चल रही लंबी लड़ाई के कारण ज़ायोनी सेना को गंभीर जनशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं हरीदी यहूदी लगातार सेना में भर्ती होने से इनकार कर रहे हैं।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले चीफ ऑफ स्टाफ आयाल ज़ामीर ने चेतावनी दी थी कि ग़ाज़ा के खिलाफ युद्ध में सेना को जनशक्ति की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है।

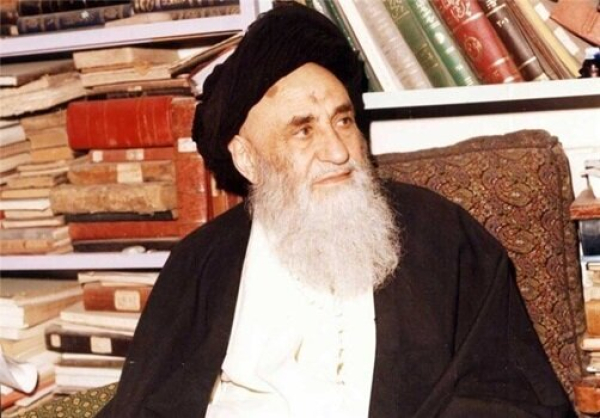

हज़रत मासूमा (स) की करामत; आयतुल्लाह मरअशी नजफी को गरीबी से निजात दी

आयतुल्लाह सय्यद शहाबुद्दीन मरअशी नजफी अपने जीवन की एक अद्भुत घटना का वर्णन करते हैं, कि कैसे हज़रत फ़ातिमा मासूमा (स) के दान से उन्हें कठिनाइयों और गरीबी से मुक्ति मिली।

अहले बैत (अ) ईश्वरीय दया और निराश लोगों की आशा का प्रतीक हैं। इन्हीं में से एक हैं हज़रत फ़ातिमा मासूमा (स), जिनकी पवित्र शहर क़ुम में स्थित दरगाह हर ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए सांत्वना और मध्यस्थता का केंद्र है।

आयतुल्लाह मरअशी नजफी बताते हैं कि जब वे नजफ़ अशरफ़ से क़ुम आए, तो वे अत्यधिक गरीबी से जूझ रहे थे और एक छोटे से किराए के घर में रहते थे। घर की मालकिन बहुत सख्त और अनैतिक थी, और छोटी-छोटी बातों पर भी अपनी पति से झगड़ती रहती थी। एक दिन, इस झगड़े से बहुत दुखी होकर, आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी हज़रत मासूमा (स) की दरगाह की ओर मुड़े और आँसू और विलाप के साथ कहा:

“बीबी जान! मैं आपका मेहमान हूँ और आपकी दरगाह में शरण चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करें कि मुझे किराए के घर में रहने के दुःख से मुक्ति मिले।”

कुछ दिनों बाद, उनके चाचा का एक पत्र आया जिसमें लिखा था कि उन्होंने मन्नत मानी है कि अगर उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, तो वे क़ुम में एक बेघर छात्र के लिए एक घर खरीदेंगे। चूँकि आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी के पास अपना घर नहीं था, इसलिए उन्हें छह सौ तूमान भेजे गए ताकि वे क़ुम में एक घर खरीद सकें।

इस प्रकार, हज़रत फ़ातिमा मासूमा (स) की कृपा और मध्यस्थता से, आयतुल्लाह मरअशी नजफ़ी और उनके परिवार को किराए के घर में रहने और कठिनाइयों से मुक्ति मिली।