Super User

توہین کا سامنا کیا مگر حجاب کو اختیار کیا

محترمہ زھرا گونزالس

محترمہ زھرا گونزالس ایک امریکی مسلمان ہیں ۔ انہوں نے ایک مراسم بنام " جشنوارہ دختران آفتاب " میں مغربی ممالک کی مسلمان خواتین کے لیۓ حجاب کے متعلق پائی جانے والی مشکلات کے متعلق بات کرتے ہوۓ کہا مسلمان عورتیں یورپی ممالک میں خود کو محجب رکھنے کے لیۓ بہت ہی سختیاں جھیلتی ہیں ۔ اس موضوع پر بات کرتے ہوۓ اس پر ایک طرح کا لرزہ طاری تھا ۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جان کر افسوس ہوتا ہے کہ ایران اور دوسرے بہت سے اسلامی ممالک، جہاں پر حجاب آزاد ہے اور مسلمان خواتین آسانی سے اپنی عزت و حرمت کو پوشیدہ رکھ سکتی ہیں مگر اس کے باوجود بعض عورتیں اپنے حجاب کا خیال نہیں رکھتی ہیں ۔

انہوں نے اپنے متعلق بتاتے ہوۓ کہا کہ میری عمر کوئی 12 یا 13 برس ہو گی جب میری والدہ مشرف بہ اسلام ہوئیں تھیں۔ میری ماں نے مسلمان ہونے کے بعد کسی جبر کے بغیر مجھے اور میرے بہن بھائیوں کو اسلام کی دعوت دی جسے ہم سب نے بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ قبول کر لیا اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو گۓ ۔ اس دن کے بعد سے میں حجاب کرکے باہر آیا کرتی تھی ۔ مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جب اسکول میں پہلی بار میں سر پر روسری رکھ کر گئی تھی ۔ اس دن میں نے روسری پہن کر بار بار خود کو آئینے کے سامنے دیکھا ۔ میں روسری پہن کر بڑی خوشی محسوس کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ میرے دوست بھی میری اس خوشی میں شامل ہوں ۔ میرا تو خیال یہ تھا کہ میرے سارے دوست میری اس روسری کو دیکھ کر بہت خوش ہونگے مگر اس صبح جیسے ہی سکول کی بس پہنچی تو بس میں داخل ہونے والی آخری نفر تھی ۔ مجھے دیکھتے ہیں سارے بچے ساکت سے ہو گۓ ۔ اس کے بعد ایک نے آواز لگائی کہ اسے دیکھو ! سر پر کیا رکھا ہے ۔ ایک دوسرے بچے نے میری طرف گندی چیز پھینکی ۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور میرا دل کرتا تھا کہ بس سے اتر کر بھاگ جاؤں مگر اسی دوران بس کے ڈرائیور نے دروازہ بند کرتے ہوۓ بس کو چلا دیا تھا ۔ میں بڑی مشکل سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھی ۔ اس دن میں نے مدرسہ تک کا فاصلہ بہت ہی سختی کے ساتھ طے کیا مگر ان سب کے جملوں اور بدتمیزیوں کو برداشت کرتی رہی ۔ مدرسے پہنچ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ جیسے میری روسری گیلی ہو چکی ہے ۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ میرے پیچھے بیٹھے ہوۓ بچے باری باری میرے سر پر تھوکتے رہے تھے جس کی وجہ سے میری روسری گیلی ہو گئی ۔ اس کے بعد یہ ماجرا تقریبا ہر روز میرے لیۓ عادی ہو چکا تھا جس کی وجہ سے میں ہمیشہ دو یا تین روسریاں اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی تاکہ اگر ایک خراب ہو جاۓ تو اتار کر دوسری پہن لوں ۔

محترمہ گونزالس بڑے جذبے کے ساتھ یہ ساری داستان بیان کر رہی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ بالکل بھی ان یادوں سے ناراحت نہیں تھیں ۔

ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ ان واقعات کو یاد کرکے غمگین ہوتی ہیں تو انہوں نے جواب دیا !

کیا میں حضرت زینب (س) سے افضل ہوں ؟ جنہوں نے کربلا کے سارے دکھوں اور تکالیف کو خوشی کے ساتھ برداشت کیا ۔

ھرگز نہیں !

اب میں اپنے مسلمان ہونے پر ایک چھوٹا سا وظیفہ ادا کرکے بھلا کیوں غمگین ہوں ۔

مکہ مسجد – حيدرآباد هندوستان

مکہ مسجد : Makkah Masjid - మక్కా మసీదు- بھارت کی ریاست آندھرا پردیش کا دارالحکومت شہرحیدرآباد، دکن کی ایک عظیم مسجد ہے۔

یہ مسجد پرانے شہر میں واقعہ ہے۔ اس کے اطراف و اکناف چار مینارچومحلہ پیلس، لاڈ بازار وغیرہ ہیں۔

اس مسجد کی تعمیر میں استعمال کی گئی اینٹوں کو شہر مکہ سے منگوائی گئی مٹی سے بنایا گیا ہے۔

اس مسجد کی تعمیر چھٹویں قطب شاہی سلطان سلطان محمد قطب شاہ نے تعمیر کروایا۔ اس کے تین آرچ ایک ہی پتھر سے تراشے گئے ہیں۔ اس کی تعمیر میں 8000 کاریگروں نے کام کیا۔

مکہ مسجد ۔ 19ویں صدی کے اواخر میں

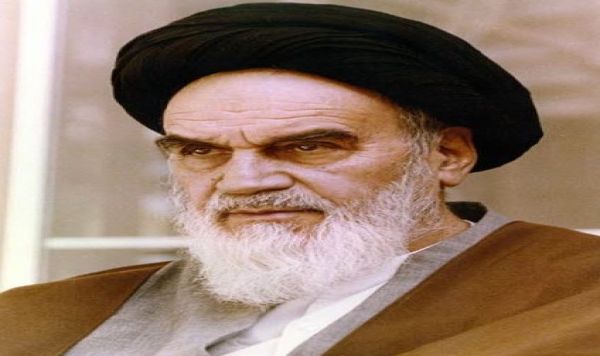

حج : امام خمینی(رہ) کی نظر میں

مشرقی اور ا سلامی ممالک جب تک اسلام کو پا نھیں لیتے با عزت زندگی نھیں گزار سکتے ۔ مسلمانوں کو چاھئے کہ وہ اسلام کی جستجو کریں ۔ اسلام ان سے دورھو گیا ھے ۔ ھم آج نھیں جانتے کہ اسلام کیا ھے ؟ مغرب والوں اور ان ظالموں نے ھمارے ذھن غلط افکار سے اس قدر بھر دیئے ھیں کہ ھم نے اسلام کو گنوادیا ھے ۔ جب تک اسلام کو نھیں پا لیتے اصلاح نا ممکن ھے ۔ اس مرکز یعنی کعبھٴ معظمہ کہ جھاں ھر سال مسلمان جمع ھوتے ھیں ، سے لے کر اسلامی ممالک کے آخری نکتہ تک اسلام کا نام و نشان نھیں ملتا ۔ وہ نھیں جانتے کہ اسلام کیا ھے ۔ یھی وجہ ھے کہ مسلمان مکہ معظمہ میںکہ جو ایسا مقام ھے جسے اللہ تبارک وتعالیٰ نے مسلمانوں کے روحانی اجتماع کے لئے مرکز قرار دیا ھے، جمع تو ھوتے ھیں مگر نھیں جانتے کہ وہ کیا کر رھے ھیں ۔ وہ اس سے اسلامی فائدہ نھیں اٹھاپاتے ۔ اس سیاسی مرکز کو ایسے امور میں تبدیل کر دیا گیاھے کہ جن کے سبب مسلمانوں کے تمام مسائل غفلت کا شکار ھو گئے ھیں ۔

اسلام کو تلاش کرنا چاھئے ۔ مسلمان اگر حقیقت حج کو درک کر لیں ، اسلام کی طرف سے حج میں جو سیاست اختیار کی گئی ھے ،صرف اسی کو درک کر لیں تو حصول استقلال کے لئے کافی ھے ۔ لیکن افسوس ھم نے اسلام کو کھو دیا ھے وہ اسلام جو ھمارے پاس ھے اسے سیاست سے بالکل جدا کر دیا گیا ھے ۔ اس کا سر کاٹ دیا گیا ھے۔ وہ چیز کہ جو مقصود اصلی تھی اس سے کاٹ کر جدا کر دی گئی ھے اور بچا کھچا اسلام ھمیں تھما دیا گیا ھے ۔ ھم سب کو یہ دن دیکھنا پڑرھے ھیں کہ ھم نھیں جانتے کہ راز اسلام کیا ھے ۔ ھم سب مسلمان جب تک اسلام کو درک نھیں کر لیتے اپنی عظمت اور وقارکو حاصل نھیں کر سکتے ۔

عظمت اسلام ، آغاز اسلام میں تھی کہ جب ایک چھوٹی سی جماعت نے دو سُپر طاقتوں کو ختم کر دیا تھا ۔ وہ عظمت اسلام ، حدود مملکت کی وسعتوںکی وجہ سے نھیں تھی بلکہ تعمیر انسانیت کی وجہ سے تھی ۔ یہ خیال اشتباہ ھے کہ اسلام حدود مملکت کی وسعتوں کے لئے ھے ۔ اسلام سرحدوں کو وسیع نھیں کرنا چاھتا بلکہ وہ چاھتا ھے کہ تمام ممالک کے لوگ انسان بن جائیں ۔ اسلام خواھش مند ھے کہ جو انسان نھیںھیں وہ انسان بن جائیں ۔ ایک جنگ میں کچہ لوگوں کو قیدی بنایا گیا ، تاریخ میںلکھا ھے کہ انھیں ( مسلمانوں نے ) باندہ رکھا تھا ۔ رسول اللہ کے سامنے لایا گیا ۔ آپ نے فرمایا :� دیکھو مجھے چاھئے کہ میں ان لوگوں کو زنجیروں کے ساتہ جنت میں لے جاؤں �۔ اسلام معاشرے کی اصلاح کے لئے آیا ھے ۔ اگر اس نے تلوار استعمال کی ھے و ہ صرف اس لئے کہ جو لوگ فاسد ھیں انکی اصلاح ھو ، انھیں ختم کیا جائے تاکہ دوسروں کی اصلاح ھو جائے ۔

حج کے سیاسی پھلو سے غفلت

حج کے تمام پھلوؤں میں سے سب سے زیادہ غفلت اور لا پرواھی کا شکار ان عظیم مناسک کا سیاسی پھلو ھے ۔ خیانت کاروں کی سب سے زیادہ فعالیت اس امر سے غافل کرنے میں رھی ھے اور رھے گی کہ اس کا یہ پھلو کسی گوشے میں مقید ھو جائے ۔ آج کے دور میں کہ جب دنیا میں جنگل کا قانون چل رھا ھے ،مسلمان گذشتہ زمانوں کی نسبت زیادہ ذمہ دار ھیں کہ وہ اس پھلو کے بارے میں اظھار کریں اور اس سے متعلق ابھامات دور کریں کیونکہ بین الاقوامی بازی گر مسلمانوں کو غفلت میں ڈال کر انھیں پسماندہ رکہ کر نیز مفاد پرست حکمراں ، نادان اور غفلت زدہ افراد ، درباری و کج فھم مُلا اور جاھل عابد سب دانستہ و غیر دانستہ مل کر اس تقدیر ساز اور مظلوموں کے نجات دھندہ پھلو کو ختم کرنے کے در پے ھیں ۔

فرض شناس ، بیدار اور دل سوز افراد اسلام کی غربت کے پیش نظر اور احکام اسلام سے اس سیاسی پھلو کے متروک ھو جانے کے خطرے کے پیش نظر ، خصو صاً حج کے دوران کہ جھاں یہ پھلوزیادہ نمایاں اور ظاھر ھے ، اٹہ کھڑے ھوں اور قلم ،بیان ، گفتار اور تحریر کے ذریعے جد و جھد کریں ۔ حج کے ایام میں اس کی زیادہ کوشش کریں کیونکہ ان مراسم کے اختتام پر دنیا کے مسلمان جب اپنے شھروں اور علاقوں کی طرف لوٹتے ھیں تو وہ اس عظیم پھلو کو مد نظر رکھتے ھوئے وھاں کے مسلمانوں اور دنیا کے مظلوموں کو بیدار کر سکتے ھیں ۔ امن کے دعویدار ستمگروں کے روز افزوں ظلم سے نجا ت حاصل کرنے کے لئے انھیں حرکت اور انقلاب کےلئے تیار کر سکتے ھیں ۔

یہ بات اظھر من الشمس ھے کہ اگر اس عظیم عالمی اجتماع میں کہ جھاں اسلامی اقوام کے مظلوم اورھر مذھب ، قوم ، زبان ، فرقے ، رنگ اور جغرافیہ سے تعلق رکھنے والے تمام طبقات ایک جیسے لباس میں ھر قسم کے تصنع اور بناوٹ سے پاک ھو کر اکٹھے ھوتے ھیں،اسلام اور مسلمانوں اور دنیا کے تمام مظلوموں کے بنیادی مسائل حل نہ ھوں اور ظالم و جابر حکومتوں سے نجات پانے کی کوئی سبیل نہ کی جائے تو پھر چھوٹے علاقائی اور لوکل اجتماعات سے کچہ نہ بن پڑے گا اور کوئی ھمہ گیر راہ حل ھاتہ نہ آئے گا ۔

حقیقی حج ابراھیمی و محمدی صدیوں سے متروک ھو چکا ھے

حجاج محترم کو جاننا چاھئے کہ ابراھیمی و محمدی حج سالھا سال سے غریب الوطن اور متروک ھے ۔ اس کے معنوی و عرفانی اور سیاسی و اجتماعی پھلو متروک ھیں ۔ تمام اسلامی ممالک کے حجاج کرام کو چاھئے کہ خانھٴ خدا کے ان تمام پھلوؤں کا تعارف کرائیں ۔ اس کے عرفانی و روحانی اسرار کا تعارف کرانا حجاج کے ذمے ھے ۔ ھمارا مورد بحث پھلو اس کا سیاسی اور اجتماعی پھلو ھے ۔یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ ھم اس کے سیاسی پھلوسے کوسوں دور ھیں ۔ اس نقصان کی تلافی کرنا ھماری ذمہ داری ھے ۔حضرت ابراھیم علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دعوت پر منعقد کی جانے والی یہ سراپا سیاسی، کانفرنس کہ جس میں دنیا کے گوشہ و کنار کے لوگ جمع ھوتے ھیں ، انسانوں کے فائدے اور عدل و قسط قائم کرنے کے لئے ھے ۔ یہ کانفرنس حضرت ابراھیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بت شکینوں کا تسلسل اور موسیٰ علیہ السلام کی طاغوت شکنی و فرعون شکنی کا دوام ھے ۔ شیطان بزرگ امریکہ اور عالمی طاغوتوں سے بڑے اور کون سے بت ھو سکتے ھیں کہ جو دنیا کے تمام مستضعفوں کو اپنی اطاعت اور مدح سرائی کے لئے مجبور کرتے ھیں اوراللہ کے تمام آزاد بندوں کو اپنا فرمانبردار غلام سمجھتے ھیں ۔

فریضہ ٴ حج ، حق کی آواز پر لبیک کھنے اور حق تعالیٰ کے طرف ھجرت کرنے کا نام ھے اور یہ حضرت ابراھیم علیہ السلام اور حضرت محمد(ص) کی برکتوں سے ھے ۔ یہ شیطان زادوں سے اظھار براٴت کرنے کی جگہ ھے ۔عالمی لیٹرے شیطان بزرگ امریکہ اور جارح بے دین روس سے بڑا اور کون سابُت ھو سکتا ھے ؟ ھمارے زمانے کے طاغوتوں سے بڑا طاغوت اور کون سا ھو سکتا ھے ؟

لبیک لبیک کھہ کر تمام بتوں کی نفی کریں اور تمام چھوٹے چھوٹے طاغوتوں کے خلاف � لا � کی فریاد بلند کریں ۔ طواف ِحرم حق عشق کی علامت ھے ۔ طواف کرتے ھوئے دلوں سے غیر اللہ کی محبت نکال دیں ۔ اپنی روح پاک کریں ۔ حق کے ساتہ عشق کے موقع پر چھوٹے بڑے بتوں ، طاغوتوں اور ان کے ھمکاروں سے اظھاربر اٴت کریں ۔ اللہ اور اس کے پیاروں نے ان سے اظھار بیزاری کیا ھے اور دنیا کے تمام آزاد انسان ان سے بیزار ھیں ۔

حجر الاسود کو مس کر کے اللہ کے ساتہ بیعت کریں کہ اس کے اور اس کے رسولوںاور صالح وآزاد بندوں کے دشمنوں کے دشمن رھیں گے۔وہ کوئی بھی ھوں اور جھاں بھی ھو ان کی اطاعت و بندگی کے لئے سر تسلیم خم نھیں کریں گے ۔

خوف و وحشت دل سے نکال دیں کیونکہ دشمنان خدا ،جن میں سر فھرست شیطان بزرگ ھے ،ھی بے بس و عاجز ھیں اگر چہ وہ آدم کشی اور تباھی و جرائم کے ھتھیاروں میں دوسروں پر برتری رکھتے ھوں ۔

صفا و مروہ کے درمیان ،سعی کے وقت ، صدق و صفا کے ساتہ محبوب کو پا نے کی سعی کریں کیونکہ اسے پالینے سے تمام دنیاوی و ابستگیاں ختم ھو جاتی ھیں ، سب تو ھمات اور شکوک مٹ جاتے ھیں ، خوف ، حیوانی خواھشات اور سب مادی دلچسپیاں ختم ھو جاتی ھیں ۔ آزادیاں کھل اٹھتی ھیں ۔ شیطان اور طاغوت بندگان خدا کو اسارت و اطاعت کے جن زندانوں میں مقید کرتا ھے وہ منھدم ھو جاتے ھیں ۔

شعور و عرفان کی حالت میں مشعر الحرام اور عرفات میں داخل ھو جائیں ۔ ھر ایک مقام پر اللہ کے و عدوں اور حکومت مستضعفین سے متعلق اپنے اطمینان قلب میں اضافہ کریں۔ سکوت و سکون کے ساتہ حق کی نشانیوں میں غور و فکر کریں ۔ محروموں اور مستضعفوں کو عالمی استکبار کے چنگل سے آزاد کرنے کی فکر کریں ۔ ان مقدس مقامات پر اللہ سے دعا کریں کہ وہ نجات کی راھیں پیدا کرے ۔

اس کے بعد منیٰ میں جائیں اور حقیقی آرزؤں کو وھاں تلاش کریں ۔ یاد رکھیں کہ جب تک آپ اپنے محبوبوں سے کہ جن میں سر فھرست حب نفس ھے اور حب دنیا اس کی تابع ھے ،سے کنارہ گیری نھیں کر لیتے ،محبوب مطلق تک رسائی نا ممکن ھے ۔ ایسی حالت میں شیطان کو رجم کریں تاکہ وہ آپ سے دور بھاگ جائے ۔ رجم شیطان کو مختلف مواقع پر اللہ کے احکامات کے مطابق تکرار کریں تاکہ شیطان اور شیطان زادے بھاگ جائیں ۔

فطری آرزوؤں اور انسانی تمناؤں کو حاصل کرنے کے لئے اعمال حج میں شرط ھے کہ تمام مسلمان ان مراحل و مقامات پر جمع ھوں اور مسلمانوں کے گروھوں میں وحدت کلمہ ھو ، زبان، رنگ ،قبیلہ ،گروہ ، سر حد اور قومیت کے فرق اور دور جاھلیت کے تعصبات کے بغیر متحد ھو کر اس دشمن مشترک پر ٹوٹ پڑیں کہ جو اسلام عزیز کا دشمن ھے اور موجودہ دور میں اس نے اس اسلام سے زخم کھائے ھیں ۔ وہ اسلام کو اپنے اھداف کے سامنے حائل خیال کرتا ھے ۔ وہ چاھتا ھے کہ فرقہ واریت اور نفاق کے ذریعے اس محسوس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ھٹا دے ۔ ان کے کارندوں میں سر فھرست وہ دنیا پرست ، درباری اور حاسد مُلّا ھیں جو ھر جگہ اور ھر وقت خصوصاً ایام حج اور مراسم حج میں۔ ان برے مقاصد کے حصول پر مامور ھوتے ھیں۔ مسلمانا ن عالم کے مراسم دعا کا سب سے اھم مقصد مستضعفین کے مفادات کا دفاع کرنا ھے ۔

مسلمانوں کے لئے اسلامی ممالک سے عالمی لیٹروں کے تسلط کے خاتمے سے بڑا اور کون سا نفع ھو سکتا ھے ۔ ان مراسم عبادت میں مسلمانوں پر لازم ھے کہ وہ ھوشیاری کے ساتہ ان خبیث کارندوں اور فرقہ پرست ملاؤں کے خلاف اسلام اور خلاف قرآن کرتوتوں پر کڑی نظر رکھیں ۔ ان لوگوں کو کہ جو نصیحت کے با وجود اسلام اور مفاد مسلمین کے خلاف اپنے کوشیشیں جاری رکھتے ھیں، دور مار بھگائیںکیونکہ یہ طاغوتوں سے کھیں زیادہ پست ھیں ۔

حج وعبادت

توجہ رھے کہ سفر حج ،تجارت اور حصول دنیا کا سفر نھیں ھے بلکہ سفر الی اللہ ( اللہ کی طرف سفر) ھے ۔آپ خانھٴ خدا کی طرف جا رھے ھیں ۔ آپ جتنے بھی امور انجام دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے انجام دیں ۔ یھاں سے آپ کا جو سفر شروع ھو رھا ھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سفر ھے ۔ انبیا علیھم السلام اور ھمارے بزرگان دین کی تمام تر زندگی سفر الی اللہ سے عبارت تھی اور وہ � وصول الی اللہ � کے ھدف سے ایک قدم بھی ادھر اُدھر نہ رکھتے تھے۔

عبادت و سیاست باھم مدغم ھیں

اسلام میں موجود عید الفطر ، عید الاضحیٰ ، حج ،مقامات ِ حج ، نماز جمعہ و جماعت اور روز و شب کی با جماعت نمازوں جیسے امور اور مواقع عبادی پھلو بھی رکھتے ھیں اور سیاسی و اجتماعی پھلوبھی ۔ اسلام کا جنبھٴ عبادی اس کے جنبھٴ سیاسی میں ھے ۔ یہ دونوں پھلو باھم مدغم اور ایک دوسرے میں ضم ھیں ۔ دین اسلام فقط عبادی نھیںھے۔ یہ بندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما بین فقط ایک تعلق کا نام نھیں ھے ۔ اس کی سیاست اس کی عبادات میں مدغم ھے اور اس کی عبادت سیاست میں رچی بسی ھے ۔یعنی عبادی پھلو ھی سیاسی پھلو ھے ۔ عیدوں کے موقع پر اجتماعی نماز ،عبادت ھے لیکن یہ اجتماع بذات خود سیاسی پھلو بھی رکھتا ھے ۔ مسلمانوں کو چاھئے کہ ان اجتماعات سے خوب فائدہ اٹھائیں ۔

صرف عالم دین ھی کو نھیں بلکہ سب گروھوں کو سیاست میں حصہ لینا چاھئے ۔ سیاست مال و دولت کی طرح کوئی موروثی چیز نھیں ھے۔ اسی طرح یہ کوئی پارلیمنٹ یا بعض خاص افراد سے بھی مختص نھیںھے ۔ سیاست کا معنی کسی ملک کی چیزوں کی وضعیت کے پیش نظر اس ملک کا نظام چلانا ھے ۔تمام مسلمان اس معنی کے لحاظ سے سیاست میں حصہ لینے کا حق رکھتے ھیں ، عورتوں کو حق پھنچتا ھے کہ وہ سیاست میں حصہ لیں ۔ ان کی یہ ذمہ داری بھی ھے ۔ علماء کو بھی حق پھنچتا ھے کہ سیاست میں حصہ لیں ۔ ان کی بھی یہ ذمہ داری ھے ۔ دین اسلام دین سیاست ھے ۔ اس طرح سے کہ اس کی عبادت بھی سیاست ھے ۔ آپ دیکھیں کہ یھی نماز جمعہ طاغوت کے زمانے میں ( شاہ کے دور میں ) درست طور پر بر پا نھیں ھو سکتی تھی ۔ کبھی چپکے سے کسی ایک مسجد میں نماز پڑہ لیتے تھے جبکہ نماز جمعہ کی وضیعت ایسی نھیں ھے بلکہ ویسی ھے کہ جیسی اب انجام پاتی ھے ۔

نماز جمعہ عبادت ھونے کے ساتہ ساتہ ایک سیاسی اجتماع ھے ، نماز جمعہ کے خطبے میں دور حاضر کے سیاسی مسائل زیر بحث آنے چاھئیں ،اس میں مسلمانوں کی مشکلات کو ذکر ھونا چاھئے نماز جماعت بھی اسی طرح ھے ۔نماز جماعت میں ایک محلے کے لوگوں کا اجتماع ھوتا ھے ، یہ اس لئے ھے تاکہ یہ لوگ اپنی مملکت کے حال سے آگاہ ھوں ۔ اپنی مشکلات سے آگاہ ھوں اور انھیں دور کریں ۔ مکہ میں مختلف جگھوں پر عظیم اجتماع ، منیٰ میں ، عرفات میں ، مشعر میں ، مکہ میں اور مدینہ میں اجتماع ، اسلامی ممالک کے تمام طبقوں کا اجتماع ، ان سب مسلمان کا اجتماع کہ جو استطاعت رکھتے ھیں اور مشرف ھوتے ھیں ۔ یہ سب سیاسی امور ھیں ۔ ھر مقام پر اس کی اپنی حد کے مطابق اجتماعی اعمال رکھے گئے ھیں،کبھی شھر کی حد تک اور کبھی گاؤں کی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

لوگوں میں سے بھت سے ایسے لوگ ھیں جو مسائل حج کو اچھی طرح سے نھیں جانتے آپ جھاں کھیں بھی ھوں عوام کو جمع کریں اور ان سے با قاعدہ مسائل حج بیان کریں ۔ واجبات و محرمات وغیرہ بیان کریں ۔ علاوہ ازیں وہ مسائل بھی کہ جو مسلمانوں سے بیان کئے جانے چاھئیں ۔ اس کے لئے ان کے ساتہ مل کر بیٹھیں ۔ البتہ یہ سب ایک نظام اور پروگرام کے تحت ھونا چاھئے ۔ انھیں متوجہ کریں کہ امریکہ دنیا کے اس کونے سے کیوں آئے اور آپ کا نظام چلائے ، وہ خلیج فارس کا نظام کیوںچلائے ؟ خلیج فارس کا امریکہ سے کیا مطلب ؟ وہ کون ھے کہ اس کونے سے خلیج فارس کو کنٹرول کرے ؟ یہ کام ھمیں خود کرنا چاھئے ، امریکہ کا اس سے کیا تعلق ھے ؟ مسلمانوں کو یہ کام خود سے کرنا چاھئے ۔خلیج کے رھنے والوں کو یہ کام کرنا چاھئے ۔ھماری خواھش ھے کہ ھم تمام اسلامی ممالک کے ساتہ بھائی چارہ قائم کریں ، ھم سب کی بھلائی چاھتے ھیں ۔ ھم چاھتے ھیں کہ وہ با عزت ھوں ۔ ھم چاھتے ھیں کہ وہ امریکہ کے غلام نہ ھوں ۔ امریکہ دنیا کے اس حصے سے ھم پر سرداری نہ کرے ۔ اس طرف سے روس بھی ( ایسا نہ کرے ) آپ آپس میں اکٹھے ھوں ۔ آپ کی یھی حکومتیں آپس میں اکٹھی ھوں ۔ آپ کی قومیں آپ کے پیچھے ھیں ۔ آپ قوموں سے اچھا سلوک کریں ۔ اگر آپ نے ایسا کیا اور اسلامی اصولوں کو ملحوظ رکھا تو یہ قومیں آپ کے ساتہ ھیں ۔ پھر آپ کو کوئی نقصان نھیں پھنچ سکتا ۔

مقامات مقدسہ پر آنے والے مسلمان جس قوم و مذھب سے بھی ھوں انھیں یہ بات بخوبی جاننا چاھئے کہ اسلام ، قرآن کریم اور عظیم الشان رسول کا اصل دشمن بڑی طاقتیں بالخصوص امریکہ اور اس کی نا جائز اولاد اسرائیل ھے ۔ ان کی نگاہ حرص اسلامی ممالک پر لگی ھے ۔ وہ ان ممالک کے زیر زمین اور بالائے زمین عظیم خزانوں کو لو ٹنے کے لئے کسی بھی ظلم و سازش سے ھاتہ اٹھانے والے نھیں ھیں ۔ اس شیطانی سازش میں ان کی کامیابی کا راز یہ ھے کہ وہ جس طرح سے بھی ممکن ھو سکے مسلمانوں کے مابین تفرقہ پیدا کریں ۔ ممکن ھے مراسم حج میں ایجنٹ ملاؤں جیسے افراد شیعہ و سنی کے مابین تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اس شیطانی کام میں اتنا آگے بڑہ جائیں کہ بعض سادہ دل ان کی باتوں کا یقین کر بیٹھیں اور یوں وہ تفرقہ و فساد کا موجب بنیں ۔ ھر دو فرقوں کے بھائی بھن ھوشیار رھیں اور یہ بات جان لیں کہ کور دل و ظیفہ خوار چاھتے ھیں کہ اسلام ، قرآن مجید اور سنت رسول کے نام پر اسلام ، قرآن اور سنت کو مسلمانوں کے درمیان سے نکا ل دیں یا کم از کم انحراف پیدا کر دیں ۔

حج اسلامی کانفرنس ھے

حج کے موقع پر مسلمانوں کے مسائل کا حل سوچیں ۔اسلامی اقوام کی سستی اور سھل انگاری کے باعث استعمار کے قدم ملت قرآن کی عظیم سر زمینوں میں اتر چکے ھیں ۔ استعمار کی مسموم ثقافت اسلامی ممالک کے قصبوںاور دیھاتوں تک سرایت کرگئی ھے ۔ اس نے قرآنی ثقافت کو پیچھے ڈھکیل دیاھے ۔ ھمارے نورسیدہ جوان، گروہ در گروہ غیروں اور استعماری قوتوں کی خدمت میں چلے جا رھے ھیں ۔ یہ ثقافت ھر روز نئے۔نئے راگ الاپ کر اپنے پرُفریب ناموں کے ذریعے ھمارے جوانوں کو منحرف کر رھی ھے ۔ اس صورت حال میں تمام مسلمانوں پر لازم ھے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ھوئے کچہ سوچیں ، مسلمانوں کے مسائل حل کرنے کے لئے آپس میں تبادلھٴ خیال کریں اور افھام و تفھیم پیدا کریں ۔ آپ کی توجہ اس امر کی طرف ھونا چاھئے کہ یہ عظیم اجتماع جو ھر سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سر زمین مقدس پر منعقد ھوتا ھے، مسلمانوں پر یہ فریضہ عائد کرتا ھے کہ وہ اسلام کے مقدس اھداف ، شریعت مطھرہ کے بلند مقاصد ، مسلمانوں کی ترقی و ارتقاء اور اسلامی معاشرے کے اتحاد و ھم بستگی کے لئے کوشش کریں ۔حصول استقلال کے لئے اور استعمار کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکنے کے لئے آپس میں ھم فکر و ھم پیمان ھوں ۔ اسلامی اقوام کی مشکلات کو خود ھر ملک کے رھنے والوں کی زبانی سن کر ان کے حل کے لئے کسی بھی اقدام سے دریغ نہ کریں ۔ اسلامی ممالک کے غریب حاجتمندوں کے لئے فکر کریں ۔ اسلامی سر زمین فلسطین کو اسلام و انسانیت کے سخت ترین دشمن صھیونزم کے چنگل سے آزادکرانے کے لئے چارہ اندیشی کریں ۔ آزادی فلسطین کے جانباز مجاھد کی مدد اور تعاون سے غفلت نہ برتیں ۔ جس ملک کے بھی علماء اس اجتماع میں شریک ھوں انھیں چاھئے کہ قوموں کی بیداری کےلئے باھمی تبادلھٴ خیال سے ایک مدلل و مستدل بیان تیار کر کے اس وحی کے ماحول میں مسلمانوں کے مابین تقسیم کریں اور اپنے اپنے ملک میں واپس جا کر بھی اس کی تشھیر کریں ۔ ایسے بیانات میں اسلامی ممالک کے سربراھوں سے تقاضا کریں کہ وہ اسلامی اھداف کو اپنا نصب العین قرار دیتے ھوئے اختلافات کو ایک طرف رکہ دیں اور استعمار کے چنگل سے آزادی کے لئے چارہ اندیشی کریں ۔

حج کے اس عظیم اجتماع میں اسلام اور مسلمین کو فائدہ حاصل ھونا چاھئے لیکن بڑے افسوس کی بات ھے کہ بعض استعماری ایجنٹوں کے مسموم قلم مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لئے صاحب وحی کے مقاصد کے بر خلاف مرکز وحی میں � الخطوط العریضہ � وغیرہ جیسی چیزیں شائع کر رھے ھیں اور اس طرح استعماری قوتوں کی مدد کر رھے ھیں ۔ ان کی کوشش ھے کہ دروغ و افترا کے ذریعے ایک بڑے طبقے کو مسلمانوں کی صفوں سے جدا کر دیں ۔ باعث تعجب ھے کہ حکومت حجاز کس طرح سے ایسی گمراہ کنندہ چیزیں مرکز وحی میں تقسیم کرنے کی اجازت دیتی ھے ۔

اسلامی اقوام پر لازم ھے کہ وہ ایسی تفرقہ انگیز اور استعماری کتابوں کی اشاعتوں سے اجتناب کریں اور اسلامی اتحاد کے ان مخالفوں کو ٹھکرا دیں ۔ حج کے اس مقدس اجتماع میں اولاً اسلام کے اساسی مسائل اور ثانیاً اسلامی ممالک کے خصوصی مسائل پر تبادلھٴ نظر کریں ۔ دیکھیں کہ استعمار اور اس کے ایجنٹوں کے ھاتھوں مختلف ملکوں کے اندر ان کے بھائیوں پر کیا گزر رھی ھے ،ھر ملک کے رھنے والے اس مقدس اجتماع میں اپنی قوم کے مشکلات مسلمانان عالم کو بتائیں ۔

اسلامی اجتماعات ھم آھنگی و اخوت کا مظھر ھیں

حج تمام مسلمان گروھوں کا ایک اجتماع عام ھے ۔ تمام گرھوںکو چاھئے کہ وہ مشرق میں ھوں یا مغرب میں ھوں ،شمال میں ھوں یا جنوب میں ، جھاں کھیں اورجس ملک میں بھی ھوں ، اس دعوت پر غور و فکر کریں ۔ عوام �ناس � کو دعوت دی گئی ھے ، صرف مسلمانوں ھی کو نھیں ۔ سب مسلم بن جائیں اور سب جائیں یعنی وہ سب کہ جو مستطیع ھیں ۔ وہ مستطیع افراد کہ جو مکہ جا سکتے ھیں ان سے کھاگیا ھے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ وھاں جائیں ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ وھاں ایک اجتماع عام منعقد کرنا چاھتا ھے ۔ اس اجتماع عام کی اگر مسلمان قدر پھچانیں تو اس سے مسلمان گروھوں کے مسائل کے حل سامنے آسکتے ھیں ۔مثلا اگر ایران کے مسلمان وھاں جائیں اور اپنے مسائل لوگوں سے بیان کریں تو مسلمانوں پر لازم ھے کہ ان مسائل و مشکلات کے حل کے لئے ان کا ساتہ دیں ۔ سبھی افراد کہ جو حج کے لئے آئے ھیں جب سمجہ جائیں کہ مثلا ایران کیا چاھتا ھے، کیا کرتا ھے ، حکومت ایران اپنے عوام سے کیسا سلوک کرتی ھے پھرجب وہ واپس اپنے اپنے علاقوں میں جائیں تو یہ باتیں پھنچائیں ۔ اسی طرح اگر انھوں نے اپنی حکومت یا عوام کے بارے میں کچہ دیکھا ھو تو یھاں پھنچ کر دوسروں کو بتائیں اور پھر دوسرے ذمہ دار ھیں کہ ان کا ساتہ دیں ۔ اسلام اس طرح کا دین ھے کہ اس کے اجتماعات عبادت ھونے کے ساتہ ساتہ سیاسی بھی ھیں ۔

ایک اور مشکل قوموں کے ما بین عدم ارتباط ھے ۔ قوموں کے ما بین یا تو اصلاً ارتباط ھے ھی نھیں یا پھر کم ھے ۔ سب مومنین اللہ کے حکم کے مطابق بھائی ھیں ۔ بھائیوں کو ایک دوسرے کے حال سے آگاہ رھنا چاھئے ۔ بھائیوں کو ایک دوسرے کی مشکلات حل کرنا چاھئے ، اسلام نے تمام گروھوں کے ما بین ھم آھنگی و تفاھم کے لئے پروگرام دیا ھے اور وہ حج ھے ، فریضہ حج کے مطابق تمام اسلامی ممالک کے مستطیع افراد کا فریضہ ھے کہ وہ مکہ جائیں ۔ وھاں پر بھی اس نے کئی ایک مقامات فراھم کئے کہ جوآپسی تفاھم کا سبب بن سکتے ھیں ۔ قابل افسوس امر یہ ھے کہ مسلمان غافل ھیں ۔ اگر حکومتیں مختلف ممالک سے دو سو افراد کو جمع کر کے ایک اجتماع منعقد کرنا چاھیں تو انھیں کس قدر زحمتیں اور کس قدر اخراجات برداشت کرنا پڑیںگے پھر کھیںجا کے کسی ایک مقام پر دو سو افراد جمع ھوںگے ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ملین افراد کا ایک اجتماع مسلمانوں کو مھیا کر دیاھے اور اس نے کھا ھے کہ سب وھاں جائیں اور یہ سب آپس میں بھائی ھیں ۔ مومن آپس میں بھائی اوربرادر ھیں ۔اب اگر یہ بھائی ایک دوسرے کا حال نہ پوچھیں اور کام نہ آئیں تو پھر یہ اسلام کا قصور ،نھیں قصور ھمارا ھے ۔ وہ مواقف کہ جو اسلام نے مقرر کئے ھیں اور لوگوں کو ان کی طرف ھدایت کی ھے ھم اگر انھیں محفوظ رکھیں اور ان سے کام لیں تو اسلام ترقی کرنے لگا ،اسلامی ممالک کی مشکلات حل ھو جائیںگی ۔ پھر غیر ھماری طرف للچائی ھوئی نظروں سے نھیںدیکھیں گے ۔ ایک ارب مسلمان مٹھی بھر افراد یا ایسی حکومتوں کے غلام نھیں ھوںگے، ایک ارب کی تعداد جن کے پاس اتنے خزانے ھیں ،زیر زمین خزانے ھیں ، جن کے پاس ایمان کی قوت ھے ، اللہ پر ایمان کی قوت ، ایسی عظیم مادی اور روحانی طاقت جو مسلمانوں کے پاس ھے کسی اور کے پاس نھیں ۔ اگر وہ اس سے استفادہ نہ کریں تو خود ان کا قصور ھے ۔ مسلمانوں کو چاھئیے کہ اپنی حالت کو بدلیں ۔

مسلمان بھن بھائی سب اس امر کی طرف توجہ رکھیں کہ حج کا ایک اھم فلسفہ یہ ھے کہ مسلمانوں کے ما بین ھم آھنگی پیدا ھو اور ان کے درمیان اخوت کا رشتہ مضبوط ھو ، علما ء پر لازم ھے کہ وہ اپنے بنیادی سیاسی و معاشرتی مسائل دیگر برادران سے بیان کریں اور ان کے حل کرنے کے لئے منصوبہ بندی کریں اور اپنے ممالک میں واپس جاکر یہ منصوبہ بندی وھاں کے علما اور ارباب نظر کی خدمت میں پیش کریں ۔

مسائل اسلام کے حل کے لئے یہ اجتماع واجب قرار دیا گیا ھے

اگر ھم حج کی حقیقی روح کے مطابق عمل کرتے تو مسلمانوں کو در پیش یہ بھت سی مشکلات پیش ھی نہ آتیں ۔ اگر اسلامی حکومتیں واقعاً ھوش میں آتیں ، توجہ کرتیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم اجتماع ھمارے لئے فراھم کیا جوکچہ افراد پر لازم ھے اور باقی سب کے لئے مستحب ھے ، اگر مسلمان حکومتیں اس کے وسائل فراھم کرتیں اور وھاں پر جمع ھونے والی اقوام کے افرادفراخدلی سے ملاقات کرتے ، آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے علاقوں کی مشکلات بیان کرتے ، جو مشکلات انھیں بڑی طاقتوں کی طرف سے پیش آتی ھیں انھیں زیر بحث لاتے ، گفتگو کرتے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں واپس جا کر ان مسائل کی تبلیغ کرتے تو سارا عالم اسلام خوش حال ھوتا اگر یہ حکومتیں وسائل فراھم کرتیں تو حج کا عظیم اجتماع آج ایسا نہ ھوتا بلکہ حج درست طور پر بجالایا جاتا ، یہ حکمران خود بھی ان اجتماعات میں شریک ھوتے ، بیٹھتے اور اپنے مسائل حل کرتے ، پھر اسلام ایک ایسی قوت بن جاتا کہ کوئی بھی قوت اس کے مقابل نہ ھوتی ۔ یہ ایک راستہ ھے ( مسائل کے حل کا ) سب لوگوں کو تمام علاقوں سے سال میں ایک دفعہ دعوت دی گئی ھے اگر کوئی جا سکتا ھوتو جائے ۔ � للّہ علی الناس حج البیت �

سیاسی مسائل پر غور و خوض کا مقام

اسلام دین سیاست ھے ۔ یہ وہ دین ھے کہ جس کے احکام میں سیاست واضح طور پر دکھائی دیتی ھے ۔ ھر روز اسلامی ممالک کی تمام مسجدوں میں شھروں سے لے کر دیھات تک جماعت کےلئے اجتماع ھوتا ھے تاکہ ھر شھر اور ھر قصبے کے مسلمان ایک دوسرے کے حالات کو جانیں اور مستضعفین کے حالات سے باخبر ھوں ۔ اسی طرح ھفتے میں ایک مرتبہ کسی ایک مقام پر نماز جمعہ کے لئے ایک بڑے اجتماع کا انعقاد ھوتا ھے ۔ یہ نماز دو خطبوں پر مشتمل ھے ۔ اس میں ضروری ھے کہ سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی پھلو زیر بحث آئیں اور عوام ان مسائل سے آگاہ ھوں ۔ اسی طرح سال میں دو عیدیں ھوتی ھیں ۔ ان مواقع پر بھی اجتماعات منعقد ھوتے ھیں ۔ نماز عید میں بھی دو خطبے ھوتے ھیں ۔ ان دو خطبوں میں بھی حمد اور رسول اکرم اور ائمہ علیھم السلام پر درود و سلام کے بعد سیاسی ، اجتماعی اور اقتصادی پھلوؤں نیز ملک اور علاقے کی ضروریات پرگفتگو ھونی چاھئے ۔ خطبائے کرام کو چاھئے کہ وہ عوام کو مسائل سے آگاہ کریں۔سب سے بڑہ کر حج کا اجتماع ھے کہ جو سال میں ایک مرتبہ منعقد ھوتا ھے ۔ واجب ھے کہ تمام اسلامی ممالک سے جو افراد مستطیع ھیں وہ جمع ھوں اور ضروری ھے کہ وھاں مسائل اسلامی پر بات ھو ۔حج کے مقامات پر ، عرفات میں ، خصوصاً منیٰ میں اور اس کے بعد رسول اکرم کے حرم میں عوام کو اپنے ملک اور اسلامی ممالک کے حالات سے آگاہ ھونا چاھئے ۔

باعث افسوس ھے کہ ان امورسے غفلت برتی جا رھی ھے ۔ اجتماعات منعقد ھوتے ھیں لیکن ان سے نتیجہ حاصل نھیں کیا جاتا ۔ مسلمان مکھٴ مکرمہ اور دیگر مقامات مقدسہ پر جمع ھوتے ھیںلیکن اس طرح سے کہ ایک دوسرے سے اجنبی اور بیگانہ ھوتے ھیں ۔ مختلف شھروں میں اجتماعات منعقد ھوتے ھیں ، نماز جمعہ کے اجتماعات ، نماز عید کے اجتماعات لیکن اس طرح سے کہ گویا لوگوں میں باھم کسی بات پر کوئی وحدت و ھم آھنگی نہ ھو ۔ اسلام نے لوگوں کو ان اجتماعات کی دعوت بڑے مقاصد کے لئے دی ھے ۔ اسلام کے پیش نظر ان اجتماعات کے بھت بلند مقاصد ھیں ۔

حج کو مظلوموں کی فریاد کا جواب دہ ھونا چاھئے

ھم جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ھوںھمیں اپنی اسلامی اور قوی حیثیت کا دفاع کرنا چاھئے ۔ کسی کی رو رعایت سے بے پرواہ ھو کر امریکہ ، صھیونیت اور شرق و غرب کی طاقتوں کے مقابلے میں اسلامی اقوام و ممالک کا دفاع کرنا چاھئے ۔ھمیں چاھئے کہ ھم اسلام دشمنوں کے مظالم کو آشکار کریں ۔

ھمارے مادی و روحانی وسائل کو مشرق و مغرب کی بڑی طاقتیں لوٹے لئے جا رھی ھیں ۔ انھوں نے ھمیں سیاسی اقصادی ، ثقافتی اور فوجی لحاظ سے فقر و وابستگی میں مبتلا کر رکھا ھے ۔ ھمیں چاھئے کہ ھوش میں آئیں اور اپنے کھوئے ھوئے اسلامی وقار کو پھر سے حاصل کریں ظلم کو قبول نہ کریں عالمی لٹیروں کہ جن کا سرغنہ امریکہ ھے ،کی سازشوں کو ھوش مندی کے ساتہ فاش کریں ۔

آج مسلمانوں کا قبلھٴ اول اسرائیل کے قبضے میں ھے کہ جو مشرق وسطیٰ میں کینسر کی حیثیت رکھتا ھے ۔ آج وہ ھمارے فلسطینی و لبنانی بھائیوں پر پوری قوت سے ظلم ڈھارھا ھے اور انھیں خاک و خون میںغلطاں کر رھا ھے ۔ آج اسرائیل اپنے تمام تر شیطانی وسائل کے ساتہ مسلمانوں کے درمیان افتراق و اختلاف پیدا کرنے میں مصروف ھے ۔ ھر مسلمان کے لئے ضروری ھے کہ وہ اپنے آپ کو اسرائیل کے خلاف تیار کرے ۔ آج ھمارے افریقی مسلمان ممالک امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کے ھاتھوں بکے ھوئے افراد کے زیر تسلط ھاتہ پاؤں مار رھے ھیں ۔

آج افریقی مسلمان اپنی پوری قوت سے مظلومانہ فریاد بلند کئے ھوئے ھے ۔ فلسفھٴ حج کو اس مظلومانہ فریاد کا جواب دینا چاھئے ۔ خانھٴ خدا کے گرد طواف کا مطلب یہ ھے کہ غیر خدا کے گرد طواف نہ کیا جائے ۔ رجم عقبات در حقیقت جن و انس کے شیطانوں کورجم کرنا ھے ۔ھم اپنے خدا سے عھد کریں کہ اسلامی ممالک سے انسانی شیطانوں اور بڑی طاقتوں کو نکال باھر کریں گے ۔ آج عالم اسلام امریکہ کے ھاتھوں میں اسیر ھے ۔ ھمیں چاھئے مختلف برّ اعظموں کے مسلمانوں کےلئے اللہ کا پیغام لے جائیں کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کی غلامی اور بندگی اختیار نہ کریں ۔

اے مسلمانان عالم ! اور اے پیروان مکتب توحید ! اسلامی ممالک کی تمام تر مشکلات کا باعث عدم ھم آھنگی اور ھم آواز نہ ھونا ھے اور کامیابی کا راز ھم آواز ھونا اور ھم آھنگی پیدا کرنا ھے ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جملے میںبیان فرما دیا ھے : � و اعتصموا بحبل اللہ جمیعا و لا تفرقوا �

اعتصام بحبل اللہ ( اللہ کی رسی کو تھامنا ) تمام مسلمانوں کی ھم آھنگی سے عبارت ھے ۔ سب اسلام کی خاطرمسلمانوں کے مصالح کے لئے ھم آھنگ ھو جائیں ۔ تفرقہ ، جدائی اور گروہ پرستی کہ جو تمام تر بد بختیوں اور عقب ماندگی کی بنیاد ھے ، سے گریز کریں ۔

بڑی طاقتوں سے نجات کا ذریعہ اتحاد ھے

عازمین حج چاھے کسی بھی ملک ، قوم اور مکتب سے تعلق رکھتے ھوں ، سب کے سب امت مسلمہ سے تعلق رکھتے ھیں ،رسول اللہ کے تابع اور قرآن مجید کے احکامات کے پیرو ھیں ۔

مسلمانوں کے اتحاد اور اجتماعی وحدت کا بنیادی راستہ اسلامی ممالک سے بڑی طاقتوں کے تسلط کے خاتمے اور اپنے ممالک میں مقدس مقامات کے شعائر کو عملی جامہ پھنانے سے ممکن ھے کہ جس کا پھلا قدم اپنے دلوں سے نا امیدی ختم کرنا ھے ، جسے مغرب و مشرق کی کوششوں سے ان کے خبیث ایجنٹوں نے مسلمانوں کے ذھن میں بٹھا دیا ھے اور ان کو باور کروا دیا گیا ھے کہ بڑی طاقتوں میں سے کسی ایک کے ساتہ وابستہ ھوئے بغیر زندگی نھیں گزاری جا سکتی ۔ ایرانی قوم اور حکومت نے اس عظیم انقلاب کے ذریعے ثابت کر دکھایا ھے کہ اس قسم کا اعتقاد مھمل اور بے بنیاد ھے اگر چہ بڑی طاقتوں نے اس آتش سوزاں کو جو اس ملک میں مغرب و مشرق کی آرزوؤں کو خاک میں ملانے کے لئے بھڑکی تھی ، ھر حیلہ و سازش کے ساتہ خاموش کرنا چاھا لیکن اس میں کامیاب نھیں ھوئیں۔

برائت از مشرکین ۔ ھر دور میں

ھمیں معلوم ھونا چاھئے کہ ابدی کتاب ( قرآن ) ھر رنگ وزبان اور ھر خطے کے بشر کی تا قیامت راھنمائی کے لئے نازل ھوئی ھے اس کی حکمت یہ ھے کہ نھایت اھم مسائل کو زندہ رکھا جائے چاھے ان کا تعلق روحانی مسائل سے ھو یا ملکی نظام سے ، نیز یہ کتاب سمجھانا چاھتی ھے کہ اس کے مسائل کسی ایک عصر یا علاقے کے لئے نھیں ھیں ۔ یہ گمان نہ ھو کہ ابراھیم و موسیٰ و محمد علیھم السلام کا مقصد کسی ایک زمانے کے لئے مخصوص نھیں ھے بلکہ یہ ایک ابدی حکم ھے اگر چہ حجاز کے مشرک ختم ھو چکے ھیں تاھم � قیاماً للناس � کسی زمانے کے لئے خاص نھیں ھے ، بلکہ ھر زمان و مکان کے لئے ھے اور یہ ھر سال انسانوں کے اس اجتماع عام میں ابد تک ایک اھم عبادت ھے ۔ یھی وجہ ھے کہ ائمہ مسلمین نے عزاداری سید الشھداء علیہ السلام کو ھمیشہ قائم رکھنے کی تاکید فرمائی ھے تاکہ اھل بیت علیھم السلام رسول اللہ کی فریادِ مظلومیت اور بنی امیہ کے مظالم کی داستانوں کو زندہ رکھا جائے حالانکہ بنی امیہ ختم ھو چکے ھیں ، لیکن یہ عزاداری ظالم کے خلاف مظلوم کی فریاد ھے ۔ یہ جنگ اور فریاد ھمیشہ زندہ رھنی چاھئے۔

آج ھمارا مشرکین و کافرین سے برائت کا اعلان کرنا ،ستمگروں کے ستم کے خلاف فریاد کرنا ایک ایسی امت کی فریاد ھے جس کا وجود مغرب و مشرق خصوصاً امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کی جارحیت کو خطرے میں ڈال رھاھے ۔ اس قوم کا گھر ، وطن اور سرمایہ لوٹ لیا گیا ھے ۔ ھماری فریاد برائت ، افغانستا ن کے ستم دیدہ مظلوم عوام کی فریاد ھے ۔

ھماری فریاد برائت افریقہ کے مسلمان عوام کی فریاد ھے ۔ ھمارے ان دینی بھن بھائیوں کی آواز ھے جو سیاہ ھونے کے جرم میں بے ثقافت نسل پرستوں کے ستم جھیل رھے ھیں ۔

ھماری فریاد برائت لبنان ، فلسطین ، تمام اقوام و ملل کی فریاد برائت ھے کہ جن کی طرف مشرق و مغرب کی قوتوں خصوصا ًامریکہ اور اسرئیل نے چشم طمع لگا رکھی ھے ان کا سرمایہ لوٹ کر لے گئے ھیں ۔ ان پر اپنے ایجنٹوں کو مسلط کر رکھا ھے ۔ ھزاروں کلو میٹر کے فاصلے سے ان کی سر زمینوں پر قبضہ کیا ھوا ھے اور ان کے ملک کی بحری و بری حدود پر قبضہ جمایا ھوا ھے ۔

حج مقام انقلاب

� جعل اللہ الکعبة البیت الحرام قیاما للناس �

الٰھی فرائض میں سے فریضہ ٴ حج ، خاص اھمیت کا حامل ھے اور شاید اس کے سیاسی و اجتماعی پھلو دیگر پھلوؤں پر غالب ھوں حالانکہ اس کا عبادی پھلو بھی خاص اھمیت رکھتا ھے ۔ فرض شناس مسلمان جو اس عمومی اجتماع اور الٰھی تنظیم میں ھر برتری کو ختم کر کے یک شکل ھو کر رنگ ، زبان ملک اور علاقے سے بالاتر ھو کر ھر سال ایک بار مکے میں جمع ھوتے ھیں ، مادی اعتبار سے سادہ ترین اور بے آسائش ترین طریقے سے نیز معنوی پھلوؤں کی طرف توجہ کئے ھوئے خدا کی طرف اکٹھے ھوتے ھیں ۔ ان کو چاھئے کہ اسلامی فرائض اور آداب پر عمل کریں ۔ اس کے سیاسی اجتماعی پھلوؤں سے بھی غافل نہ رھیں ۔ علمائے اعلام اور خطبائے عظام مسلمان کو سیاسی جھات اور ان کے عظیم فرائض سے آگاہ کریں ، ایسے عظیم فرائض کہ اگر دنیا کے مسلمان کوشش کریں اور اس کی طرف توجہ کر کے ان پر عمل کریں تو خدا نے جو عزت مومنین کو دی ھے اس کو پالیں گے ۔ اسلامی الٰھی افتخارات تک جو مسلمانوں کا حق ھے ان تک رسائی حاصل کر لیں ۔ اسلام عزیز اور توحید کے عَلَم اور لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے جمع ھو کر حقیقی آزادی سے ھمکنار ھوں ،مستکبروں اور ان کے ایجنٹو ں کے ھاتہ اسلامی ممالک سے منقطع کریں اور اسلامی مقام و عظمت کو واپس لوٹائیں ۔

خدا وند تعالیٰ نے مذکورہ آیہ شریفہ میں حج کا مقصد اور کعبہ و بیت اللہ الحرام کے بنانے کی غایت کو انسانی مصالح اور دنیا کے محروم عوام کے مفادات کے لئے مسلمانوں کے قیام و نھضت کو قرار دیا ھے ۔ اس عظیم الٰھی اجتماع میں کہ جسے خدا وند لایزال کی قدرت کے علاوہ کوئی اور فراھم نھیں کر سکتا ، مسلمانوں کو چاھئے کہ وہ مسلمانوںکی عمومی مشکلات کا جائزہ لیں اور ان کودور کرنے کے لئے کوشش کریں ، مسلمانوں کا متحدنہ ھونا بزرگترین اور بنیادی ترین مشکلات میں سے ھے کہ جس کی وجہ بعض اسلامی ممالک کے نام نھاد سربراھان ھیں اور افسوس تو یہ ھے کہ اس مشکل کو دور کرنے کے لئے ابھی تک کوئی قدم نھیںبھی اٹھایا گیا ،بلکہ بعض ظالم قسم افراد تو ایسے ھیںجو قوموں اورحکومتوں کے اختلاف سے اپنے مفادات حاصل کرتے ھیںاوراپنے ایجنٹوں کے ذریعے اختلاف پیدا کرتے ھیں ،جب بھی مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی بنیاد رکھی جاتی ھے تو اپنی پوری قوت سے مخالفت کرتے ھیں اور اختلاف کا بیج بوتے ھیں ۔

حج مسلمانوں کی بیداری اور اتحاد کا موقع ھے

وہ حج جو اللہ تبارک و تعالیٰ ھم سے چاھتا ھے اور وہ حج جو اسلام ھم سے چاھتا ھے یہ ھے کہ ھم جب حج پر جائیں تو دنیا کے مسلمانوں کو بیدار کریںاور آپس میں متحد کریں ۔ انھیں سمجھائیں کہ ایک ارب مسلمان ،مٹھی بھر آبادی کی دو بڑی طاقتوں کے زیر تسلط کیوں رھیں ؟ یہ تمام مصیبتیں اس لئے ھیں کیونکہ مسلمانوں کو جو راستہ اسلام نے دکھایا ھے وہ اس سے منہ موڑے ھوئے ھیں وہ لوگ جو صھیونیت کے خلاف ایک آواز بلند کرنے پر مذمت کرتے ھیں وہ کم از کم امریکہ کے خلاف تو ایک لفظ کھہ ھی دیں ۔ یہ لوگ ان عیسائی علماء سے کمتر نھیں ھیں جو یہ کھتے ھیں کہ کوئی بات نھیں کرنی چاھئے اور یہ لوگ امریکہ کے طرف دار علما ء سے بھی کم نھیں ھیں ، یہ بھی امریکہ کے طرف دار ھیں ، مسلمانوں کو بیدار ھونا چاھے، ان ایک ارب مسلمانوں کو بیدار ھونا چاھے تاکہ ان دو بڑی طاقتوں اور دیگر قوتوں کو جڑ سے اکھاڑ دیں جوان علاقوں میں فساد پھیلانے میں مشغول ھیں ۔

کیا اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک کی حکومتوں کے لئے ذلت کا باعث نھیں ھے کہ اسرئیل اٹھے اور فلسطینوں کے ساتہ اس قدر وحشیانہ طریقے سے پیش آئے ؟ لبنان میں وہ مظالم ڈھاتا رھا اور ایک ارب مسلمانوں کی آبادی بیٹھی ان کا تماشا دیکھتی رھی ،یہ لوگ کس چیز سے ڈرتے ھیں ؟ کیوں اتنے بے غیرت ھو گئے ھیں ؟ مشرق و مغرب کی رگ حیات مسلمانوں کے ھاتہ میں ھے ۔ اگر دس دن ان پر تیل بند کردیں تو وہ گٹھنے ٹیک دیں ، باوجود اس کے کہ یہ رگ حیات ، نام نھاد اسلامی حکومتوں کے ھاتہ میں ھے پھر بھی یہ حکومتیں ان ظالم طاقتوں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتی ھیں۔کیا مسلمانوں کے لئے یہ افسوس کا مقام نھیں ھے کہ وہ اپنی تمام چیزیں غیروں کو دیدیں اور ان کی خوشامدیں کرے کہ وہ ان سے قبول کریں ؟ جب صورت حال یہ ھو کہ مسلمان مسائل الٰھی کی طرف توجہ نہ کریں، قرآنی مسائل کی طرف توجہ نہ دیں ، اسلامی احکام کی طرف صحیح طور پر توجہ نہ کریں اور اسلام کی دعوت وحدت کو پاؤں تلے روند ڈالیں تو پھر ضروری ھے کہ ان کے ساتہ ایسا ھی سلوک ھو کہ اپنی تمام چیزیں بھی اغیارکو دیں اور ان کی منت بھی کریں تاکہ وہ ان سے قبول کرلیں کیا اب بھی ھمیں بیدار نھیں ھونا چاھئے ؟ کیا انھیں ایران سے سبق حاصل نھیں کرنا چاھئے ؟

حج ۔ مرکز معارف اسلامی

اسلامی معاشروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ھے کہ ابھی تک انھوں نے بھت سے احکام الٰھی کا حقیقی فلسفہ نھیں سمجھاھے ۔حج کہ جو اس قدر اسرار و عظمت کا حامل ھے ابھی تک ایک خشک عبادت اور بے حاصل و بے ثمر حرکت کی صورت میں باقی ھے ۔

مسلمانوں کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ھے کہ وہ حج کی حقیقت کو سمجھیں اور غور کریں کہ آخر کیوں ھم ھمیشہ اپنے کچہ مادی و روحانی وسائل سے حج کا اھتمام کرتے ھیں؟ جاھلوں ، خود غرض وظیفہ خواروں نے ابھی تک فلسفہ حج یہ بتایا ھے کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ھے اور زیارت و سیاحت کے لئے ایک سفر ھے ۔حج کو اس سے کیا سروکار کہ کیسے جیا جائے ،جھاد کیسے کیا جائے اور سرمایہ داری اور اشتراکی دنیا کا مقابلہ کیسے کیا جائے ! حج کو اس سے کیا سروکار کہ مسلمانوں اور محروموں کے حقوق ظالموں سے واپس لئے جائیں ! حج کو اس سے کیا کام کہ مسلمانوں پر موجود روحانی و جسمانی دباؤ کے بارے میں چارہ اندیشی کی جائے ! حج کو اس سے کیا کام کہ مسلمان ایک عظیم طاقت اور دنیا کی تیسری قوت کے طور پر ابھریں ! حج کو اس سے کیا سروکار کہ مسلمانوں کو ایجنٹ حکومتوں کے خلاف ابھارا جائے بلکہ حج تو صرف کعبہ و مدینہ کی زیارت کے لئے ایک تفریحی سفر ھے۔ جبکہ حج انسان کی صاحب بیت سے قربت اور اس سے اتصال کے لئے ھے ۔ حج صرف چند حرکات ، اعمال اور الفاظ کا نام نھیں ھے۔ خشک الفاظ و حرکات کے ذریعے انسان اللہ تک نھیں پھونچ سکتا ۔ حج معارف اسلامی کا وہ مرکز ھے کہ جس سے زندگی کے تمام زاویوں کے لئے سیاست اسلامی کا مفھوم اخذ کرنا چاھئے ۔ حج مادی و روحانی رذائل سے پاک ایک معاشرے کی تشکیل کا پیغام دیتا ھے ،حج ایک انسان کی عشق آفریں زندگی کے تمام حصوں اور دنیا میں ایک کمال یافتہ معاشرے کی تجلی و تکرار سے عبارت ھے ۔مناسک حج مناسک زندگی ھیں ۔ امت اسلامی کا تعلق کسی بھی نسل اور قوم سے ھو اسے ابراھیمی ھو جانا چاھئے تاکہ امت محمدی سے اس کا ارتباط ھو سکے اور وہ متحد ھوسکے ۔ حج توحیدی زندگی کی تنظیم اور تشکیل کا نام ھے ۔ حج مسلمانوں کی مادی و روحانی صلاحیتوں اور قوتوں کے اظھار کا مرکز اور پیمائش کا معیار ھے ۔حج قرآن کی مانند ھے کہ جس سے سب بھرہ ھوتے ھیں لیکن مفکر ، غوّاص اور امت اسلامی کے درد آشنا اگر اس دریائے معارف میںاتریں اور اس کے احکام و سیاست اجتماعی کے قریب ھونے اور گھرائی میں اترنے سے نہ ڈریں تو اس دریا کے صدف سے ھدایت ، رشد ، حکمت اور حریت کے بے بھاگوھر ان کے ھاتہ لگیں گے اور اس کی حکمت و معرفت کے آب شیریں سے تا ابد سیراب ھوتے رھیں گے لیکن کیا کیا جائے اور اس غم بے پایاں کو کھاں لے جایا جائے کہ حج قرآن ھی کی طرح مھجور و متروک ھو چکا ھے ۔ جیسے وہ کتاب زندگی اور صحیفھٴ کمال و جمال ھمارے خود ساختہ پردوں میں پنھاں ھو چکا ھے اس خلقت کا یہ گنجینہ جس طرح ھماری کج فکریوں کے ڈھیر میں دفن اور پوشیدہ ھو چکا ھے اور اس کی ھدایت زندگی اور حیات بخش فلسفہ فراموشی کا شکار ھو چکا ھے اسی طرح حج کا بھی یھی حال ھوا ھے ،لاکھوں مسلمان ھر سال مکہ جاتے ھیں ۔ رسول اکرم ، حضرت ابراھیم علیہ السلام ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جناب ھاجرہ علیھا السلام کے نقش قدم پر اپنے قدم رکھتے ھیں لیکن کوئی نھیںھے کہ جو اپنے آپ سے پوچھے کہ ابراھیم علیہ السلام اور محمد (ص) کون تھے اور انھوں نے کیا کیا ، ان کا مقصد کیا تھا اور وہ ھم سے کیا چاھتے تھے ؟ گویا جس ایک چیز کے بارے میں نھیں سوچا جاتا وہ یھی ھے۔ یہ امر مسلم ھے کہ وہ حج جوبے روح و بے تحرک ھو ، جس میں قیام نہ ھو ، جو بے برائت ھو ، جس میں وحدت نہ ھو اور جس کے ذریعے کفر و شرک منھدم نہ ھو ،حج ھی نھیںھے ۔

مختصر یہ کہ تمام مسلمانوں کو چاھئے کہ حج اور قرآن کریم کے احیاء کی کوشش کریں اور سعی کریں کہ یہ دونوں عرصھٴ حیات میں لوٹ آئیں نیز اسلام کے فرض شناس محققین کو چاھئے کہ فلسفہ حج کی صحیح اور حقیقی تفسیر پیش کر کے درباری علما ء کے خرافات پر مبنی سارے تانے بانے دریا میں اٹھا پھینکیں ۔

امام خمینی (رھ) کی تقریروں سے ماخوذ جملے

اصولاً برائت از مشرکین حج کے سیاسی فرائض میں سے ھے اور اس کے بغیر ھمارا حج ،حج ھی نھیںھے ۔

حج کے موقع پر برائت از مشرکین وہ سیاسی ، عبادی پکار ھے کہ جس کا امر رسول اللہ نے فرمایا ھے ۔

ھماری صدائے برائت ان سب لوگوں کی پکار ھے جو امریکہ کی فرعونیت اور اس کی ھوس اقتدار کو اب مزید برداشت نھیں کر سکتے ۔

حج کے ان عظیم مناسک کا سب سے زیادہ مترو ک اور غفلت زدہ پھلو سیاسی پھلو ھے خائنوں کا ھاتہ اسے متروک بنانے میں سب سے زیادہ کار فرما رھاھے آج بھی اور آئندہ بھی رھے گا ۔

جو درباری ملّایہ کھتے ھیں کہ حج کو سیاسی پھلوؤں سے خالی ھونا چاھئے وہ رسول اللہ کی مذمت کرتے ھیں ۔

آج عالم اسلام امریکہ کے ھاتھوں میں اسیر ھے۔ ھمارا فریضہ ھے کہ دنیا کے مختلف بر اعظموں میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے اللہ کا یہ پیغام لے جائیں کہ وہ خدا کے سوا کسی کی غلامی اور بندگی کو قبول نہ کریں ۔

حجر اسود کو بوسہ دیتے ھوئے اللہ سے بیعت کریں کہ ھم اس کے اوراسکے رسولوں کے ،صالحین کے اور حریت پسندوں کے دشمنو ں کے دشمن ھونگے ۔

نبی ایک قرآن تو کیوں فرقہ پرستی ، پاکستان کے وزیراعظم

پاکستان کے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کہاہے کہ اسلام میں قاضی خود مختار اورغیر جانبدار ہوتا ہے اسلام آباد سے ھمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق قومی سیرت النبیصلی اللہ علیہ والہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے پوری امت مسلمہ کوعیدمیلاد النبیصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کوسب سے زیادہ نقصان دہشت گردی نے پہنچایا، ہم اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اس کو دنیا میں بدنام کررہے ہیں،ہم اپنے افعال سے پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ والہ و سلم کے پیغام کی نفی کررہے ہیں،آج دہشت گردی کے باعث آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پناہ مانگتا ہے،یہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں میں اور اسکولوں میں دہشت گردی کررہے ہیں،۔وزیراعظم کا کہنا تھاکہ ہمارے افعال اسلام کی اجتماعیت کو نقصان پہنچارہے ہیں، ہمارا نبی ایک ہے ، قرآن ایک ہے تو ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،دہشت گردی کے خاتمے کیلیے ہمیں ایک سوچ پراکٹھا ہونا پڑے گا،پاکستان ہرقسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، جوبیگناہ لوگوں کاقتل کرتاہے وہ دہشتگرد ہے،ڈرون حملے کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ شدید نقصان دہ ہیں، ہم اس نبی کے پیروکارہیں جس نے دنیاکوامن کا پیغام دیا اگرہم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غلام ہیں توہم آپس میں تقسیم نہیں ہوں گے اسلام، کسی سوچ یانظریئے کو بالجبرمسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

پاکستان کے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے کہاہے کہ اسلام میں قاضی خود مختار اورغیر جانبدار ہوتا ہے اسلام آباد سے ھمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق قومی سیرت النبیصلی اللہ علیہ والہ وسلم کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم راجہ پرویز اشرف نے پوری امت مسلمہ کوعیدمیلاد النبیصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کوسب سے زیادہ نقصان دہشت گردی نے پہنچایا، ہم اسلام کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں، اس کو دنیا میں بدنام کررہے ہیں،ہم اپنے افعال سے پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ والہ و سلم کے پیغام کی نفی کررہے ہیں،آج دہشت گردی کے باعث آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے پناہ مانگتا ہے،یہ کون لوگ ہیں جو مسجدوں میں اور اسکولوں میں دہشت گردی کررہے ہیں،۔وزیراعظم کا کہنا تھاکہ ہمارے افعال اسلام کی اجتماعیت کو نقصان پہنچارہے ہیں، ہمارا نبی ایک ہے ، قرآن ایک ہے تو ہم کیوں فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں،دہشت گردی کے خاتمے کیلیے ہمیں ایک سوچ پراکٹھا ہونا پڑے گا،پاکستان ہرقسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، جوبیگناہ لوگوں کاقتل کرتاہے وہ دہشتگرد ہے،ڈرون حملے کسی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ شدید نقصان دہ ہیں، ہم اس نبی کے پیروکارہیں جس نے دنیاکوامن کا پیغام دیا اگرہم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غلام ہیں توہم آپس میں تقسیم نہیں ہوں گے اسلام، کسی سوچ یانظریئے کو بالجبرمسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔

پاکستان پر امریکی ڈرون حملے عالمی قوانین اور پاکستان کی سا لمیت کی خلاف ورزی، پاکستان کی وزیر خارجہ

پاکستان نے امریکی ڈرون حملوں کی مزمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین اور پاکستان کی سا لمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

پاکستان نے امریکی ڈرون حملوں کی مزمت کرتے ہوئے اسے عالمی قوانین اور پاکستان کی سا لمیت کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

اسلام آباد سے رپورٹ کے مطابق حنا ربانی کھر نےآج اس ملک کے ایوان بالا سینیٹ کو یقین دہانی کرائی کہ امریکی حکام کی جانب سے ڈرون حملے جاری رکھنے کا معاملہ امریکا کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اٹھایا جائے گا۔ سینیٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ڈرون حملے عالمی قوانین اور پاکستان کی سا لمیت کی خلاف ورزی ہیں،اور یہ معاملہ پہلے بھی امریکا کے ساتھ اعلیٰ سطح پر اٹھایا جاتا رہا ہے۔ انہوں نے کہاکہ سی آئی اے کی جانب سے ڈرون حملے جاری رکھنے کے بیان پر امریکا کی جانب سے کوئی وضاحت نہیں آئی حکومت اس معاملے پر امریکی حکام اور پاکستان میں امریکی سفیر کے ساتھ بھی بات کرے گی۔

واضح رہے کہ پاکستان کی حکومت،پارلیمنٹ،سیاسی اور مذھبی جماعتوں کے رہنموں اور اس ملک کے عوام کے احتجاج کے باوجود پاکستان کے قبائلی علاقوں پر امریکہ کے ڈرون حملے بدستور جاری ھیں ۔

ایران کے ایٹمی مسئلےکو مزاکرات کے ذریعےحل کیۓ جانے پرتاکید، یوکیا آمانو

ئی اے ای اے کے سربراہ نے سوئٹزرلینڈ میں صیہونی حکومت کے صدر شمعون پیریز کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران کے ایٹمی مسئلے کو مزاکرات کے ذریعے پرامنطور پر حل کرنے کی ضرورت پر تاکید کی ۔

ئی اے ای اے کے سربراہ نے سوئٹزرلینڈ میں صیہونی حکومت کے صدر شمعون پیریز کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں ایران کے ایٹمی مسئلے کو مزاکرات کے ذریعے پرامنطور پر حل کرنے کی ضرورت پر تاکید کی ۔

فارس نیوز نے خبررساں ادارے رائیٹرز کے حوالے سے کہا ہے کہ آج جمعہ کے روز بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ یوکیا آمانو کے دفتر سے جاری بیانیہ میں کہا گیا ہے کہ یوکیا آمانو نے سوئیٹزر لینڈ میں اقتصادی کانفرنس کے موقع پر اسرائیلی صدر کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے تہران کے ساتھ اپنے مذاکرات کی رفتار کو بڑھا دیا ہے۔ یوکیا آمانو نے اس ملاقات میں تاکید کے ساتھ کہا کہ آئی اے ای اے ایران کے ساتھ تمام ایٹمی مسائل کو پرامن اور ڈپلومیٹک انداز میں حل کرنا چاہتی ہے۔

صیہونی حکومت گذشتہ کئی سالوں سے بھرپور کوشش کرتی رہی ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دنیا کے لئے بڑے خطرے کے طور پر پیش کرے، تاکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے خلاف بین الاقوامی برادری کی حمایت حاصل کرسکے۔ جبکہ چند دن پہلے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی نے اس جعلی حکومت سے کہا ہے کہ وہ اپنی خفیہ ایٹمی سرگرمیوں سے دستبردار ہو جائے۔ واضح رہے کہ مشرق وسطٰی میں اسرائیل واحد ریاست ہے جس کے پاس ایٹمی اسلحہ موجود ہے، جبکہ اسرائیل نے ابھی تک ایٹمی عدم پھیلاو کے معاہدے این پی ٹی پر دستخط بھی نہیں کئے، جبکہ اسلامی جمہوری ایران نے این پی ٹی پر دستخط کر رکھے ہیں۔

اسلامی مقدسات کی توہین ، سوچی سمجھی سازش

حزب ا۔۔۔۔ لبنان کے سیکریٹری جنرل سیدحسن نصرا۔۔۔نے کہا ہے کہ اسلامی مقدسات اور پیغمبراسلام ۖکی شان میں گستاخی منصوبہ بند سازش ہے ۔

حزب ا۔۔۔۔ لبنان کے سیکریٹری جنرل سیدحسن نصرا۔۔۔نے کہا ہے کہ اسلامی مقدسات اور پیغمبراسلام ۖکی شان میں گستاخی منصوبہ بند سازش ہے ۔

ارنا کی رپورٹ کے مطابق سیدحسن نصرا۔۔۔نے کل رات بیروت میں عید میلاد النبی ۖ اور ہفتۂ وحدت کی مناسبت سے منعقدہ جشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آنحضرت ۖ اور انکی دعوت کے خلاف آج کل منصوبہ بند طریقے سے توہین کی جارہی ہے اور یہ مسئلہ دنیائے اسلام کے لئے بڑا چیلنج ہے ۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم نے ہمیں دوسروں سے گفتگو کی راہ دکھائی ہے لیکن اسلامی مقدسات کی شان میں گستاخی پر مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتے ۔ سیدحسن نصرا۔۔۔نے اسلامی مقدسات کی توہین پر اپنی ناراضگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ آنحضرت ۖ کی سیرۂ طیبہ کو متعارف کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی مقدسات کے خلاف توہین کے پس پردہ وہ عناصر ملوث ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان چبقلش پیدا کرنے کے خواہان ہیں۔

صیہونی حکومت کی تاریخی اسلامی مقبرے مامن اللہ کو تباہ کرنے کی کوشش

الاقصی کے تاریخی آثار اور اوقاف کے ادارے نے کہا ہے کہ صیہونی حکومت تاریخی اسلامی مقبرے مامن اللہ کو تباہ کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔

الاقصی کے تاریخی آثار اور اوقاف کے ادارے نے کہا ہے کہ صیہونی حکومت تاریخی اسلامی مقبرے مامن اللہ کو تباہ کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔

اطلاعات کے مطابق الاقصی کے تاریخی آثار اور اوقاف کے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی بلڈوزروں نے قدس میں تاریخی اسلامی مقبرے مامن اللہ کے ایک بڑے حصے پر پندرہ میٹر گہری کھدائی کی ہے اور صیہونی حکومت اس تاریخی مقبرے کی جگہ میوزیم بنانا چاہتی ہے۔

اس ادارے کا کہنا ہے کہ ایک اسرائیلی کمپنی نے اس مقبرے کے صحن کے ایک حصے میں تفریحی پارک بنا دیا ہے جبکہ دوسرے حصے میں بلڈنگ میٹریل کے لیے گودام بنا دیا ہے۔

الاقصی کے تاریخی آثار اور اوقاف کے ادارے کے سربراہ زکی اغباریہ نے عالم اسلام، عرب دنیا اور فلسطینی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ قدس میں تاريخی اسلامی مقبرے مامن اللہ کو بچانے اور صیہونی حکومت کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔

ایران،پاکستان گیس پائپ لائن پراجیکٹ میں پیشرفت، وزیر خارجہ پاکستان

پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پراجیکٹ میں پیشرفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے ھمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نےآج اس ملک کی قومی اسمبلی میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کے باوجود گیس منصوبے پر پیشرفت کی جا رہی ہےتاھم پراجیکٹ میں فنڈنگ ھمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہے، پاکستان کی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنے حصے کی 781 کلومیٹر پائپ لائن کی تعمیر کیلئے 1 ارب 50 کروڑ ڈالرز درکار ہیں اور مالی مشکلات دور کرنے کیلئے ایران سے بات چیت جاری ہے،اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔اوراسے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ۔

پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پراجیکٹ میں پیشرفت ہوئی ہے۔ اسلام آباد سے ھمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزیر خارجہ حنا ربانی کھر نےآج اس ملک کی قومی اسمبلی میں کہا کہ ایران پر پابندیوں کے باوجود گیس منصوبے پر پیشرفت کی جا رہی ہےتاھم پراجیکٹ میں فنڈنگ ھمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہے، پاکستان کی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اپنے حصے کی 781 کلومیٹر پائپ لائن کی تعمیر کیلئے 1 ارب 50 کروڑ ڈالرز درکار ہیں اور مالی مشکلات دور کرنے کیلئے ایران سے بات چیت جاری ہے،اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کو توانائی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔اوراسے دور کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے ۔

ایران کے پہلے فضائي اسٹیشن کا افتتاح اور پہلا راکٹ روانہ

اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عشرہ فجر میں پہلے فضائي اسٹیشن کا افتتاح ہوگا اور پہلا راکٹ خلا میں بھیجا جائے گا جس میں زندہ جانور ہونگے۔ وزیر دفاع جنرل احمد وحیدی نے آج صحافیوں سےگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عشرہ فجر کے دوران فضائي اسٹیشن کا افتتاح کیا جائے گا جس کا نام رصد خانہ امام صادق علیہ السلام رکھا گيا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندہ جانوروں کا حامل راکٹ بھی خلا میں بھیجا جائے گا اور راکٹ لانچنگ بیس کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراجیکٹ وزارت دفاع کے پروگراموں میں شامل ہے جن پر مقررہ وقت پر عمل کیا جائےگا۔ جنرل احمد وحیدی نے کہاکہ عشرہ فجر میں نئے جنگي طیارے کی بھی رونمائي کی جائے گي۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے طیارے کو ایرانی ماہرین نے بنایا ہے۔

اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ عشرہ فجر میں پہلے فضائي اسٹیشن کا افتتاح ہوگا اور پہلا راکٹ خلا میں بھیجا جائے گا جس میں زندہ جانور ہونگے۔ وزیر دفاع جنرل احمد وحیدی نے آج صحافیوں سےگفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عشرہ فجر کے دوران فضائي اسٹیشن کا افتتاح کیا جائے گا جس کا نام رصد خانہ امام صادق علیہ السلام رکھا گيا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زندہ جانوروں کا حامل راکٹ بھی خلا میں بھیجا جائے گا اور راکٹ لانچنگ بیس کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پراجیکٹ وزارت دفاع کے پروگراموں میں شامل ہے جن پر مقررہ وقت پر عمل کیا جائےگا۔ جنرل احمد وحیدی نے کہاکہ عشرہ فجر میں نئے جنگي طیارے کی بھی رونمائي کی جائے گي۔ انہوں نے کہا کہ اس نئے طیارے کو ایرانی ماہرین نے بنایا ہے۔

![جناب خدیجہ کبری[س] کی سیرت](/ur/media/k2/items/cache/ef2cbc28bb74bd18fb9aaefb55569150_XS.jpg)