Super User

مسلمان خواتین کیلئے ادارہ قائم کرنے کی تجویز

عالمی مجلس برائے تقریب مذاہب اسلامی نے مسلمان خواتین کا ادارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

عالمی مجلس برائے تقریب مذاہب اسلامی نے مسلمان خواتین کا ادارہ قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔

مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی مجلس برائے تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ محسن اراکی نے تہران میں چھبیسویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس میں شریک خواتین سے خطاب میں کہا کہ عالم اسلام کی موجودہ صورت حال میں فعال مسلم خواتین کے ادارے کے قیام کی ضرورت پہلے سے زیادہ محسوس کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے قیام سے گھرانوں کو متحد کرنے کا راستہ ہموار ہو گا اور دشمنوں کی سازشیں بھی ناکام ہوں گی۔ انہوں نے تہران میں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے موقع پر خواتین کی علیحدہ کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر اسلامی معاشرے کو بنانے میں خواتین کا اہم اور مؤثر کردار ہے اور اس پر خصوصی توجہ کی جانی چاہیے۔

دوسری جانب سوڈان کے صدر کے مشیر عبدالرحیم بن علی نے عالم اسلام میں مذاہب کے اتحاد پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے دوسرے روز کہا کہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اسلامی مذاہب کے درمیان مشترکات کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کریم کو محور قرار دیا جائے تو مکمل طور پر واضح ہو جائے گا کہ آج بعض مذاہب کے درمیان جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ مکمل طور پر بےبنیاد ہیں اور انہیں نظرانداز کر دینا چاہیے۔

عشرۂ فجر

31 جنوری 2013مطابق 12 بہمن اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی (رہ) کی 15 برسوں جلاوطنی کے بعد وطن واپسی اور عشرۂ فجر انقلاب اسلامی کا پہلا دن ہے۔

35سال قبل 12 بہمن 1357 ھجری شمسی مطابق 1978 ء کو اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی (رہ) نے 15 برسوں کی جلا وطنی کے بعد عوام کے والہانہ استقبال کے ساتھ ایران کی سرزمین پر قدم رکھا۔

ایران کے بیدار عوام نے آپکا بے نظیر استقبال کیا اور یہ کہا جا سکتا ھے کہ تاریخ میں لوگوں نے اپنے کسی بھی محبوب قائد کا اس پیمانے پر استقبال نہیں کیا تھا۔

حضرت امام خمینی (رہ) کی ایران آمد کو دس روز گزرنے کے بعد ایران کا شاندار اسلامی انقلاب 22 بہمن 1357 ء ھجری شمسی مطابق 10 فروری 1979 ء کو کامیابی سے ھمکنار ہوا،

اسی وجہ سے 12 بہمن یعنی حضرت امام خمینی (رہ) کی ایران واپسی سے لے کر 22 بہمن تک کے ایام کو عشرۂ فجر کا نام دیا گیا ھے اور ھر سال ان ایام میں جشن اور خصوصی تقاریب کا انعقاد ہوتا ہے۔

13 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی 1978 کو امریکی وزارت خارجہ نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رح) کے ایران پہنچنے کے بعد آپ کے سب سے پہلے عوامی خطاب پر اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اس تقریر کو امریکہ مخالف قرار دیا ۔

واضح رہے کہ 12 بہمن کو اپنے وطن واپس پہنچنے پر امام خمینی (رح) کا ایرانی عوام نے زبردست استقبال کیا اور شہدائے انقلاب اسلامی کے قبرستان بہشت زہرا میں ایرانی عوام کے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر سے خطاب کرتے ہوئے حضرت امام خمینی (رح) نے شاہ کی ظالم و جابر حکومت کی سب سے بڑی پشتپناہ امریکی حکومت کے خلاف اپنے کھلے موقف کا اظہار کیا تھا ۔

امریکی وزارت خارجہ کے بیان کے بعد صیہونی حکومت نے بھی حضرت امام خمینی (رح) کی ایران واپسی پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ۔کیونکہ وہ بخوبی جانتی تھی کہ ایران کی انقلابی حکومت غاصب صیہونی نظام کی سخت ترین مخالف ہوگی سوویت روس کی سرکاری خبررساں ایجنسی " تاس " نے بھی امام خمینی (رح) کی ایران واپسی کی خبر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ امام خمینی (رح) کی واپسی نے اس ملک میں انقلابی تحریک کو ایک تقدیر ساز مرحلے میں داخل کردیا ہے

14 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی کو جب ایران میں حضرت امام خمینی (رح) کی واپسی پر ہر جگہ جشن منائے جارہے تھے امام خمینی (رح) نے ایک انٹرویو میں اعلان کیا کہ وہ جلد ہی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دینے والے ہیں ۔

حضرت امام خمینی (رح) نے اس انٹرویو میں یہ بھی فرمایا کہ عبوری حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انتخابات کی راہ ہموار کرے اور آئین مرتب کرکے اسے ریفرنڈم کے لئے عوام کے سامنے پیش کرے اسی کے ساتھ امام خمینی (رح) نے شاہی حکومت کو خبردار کیا کہ اگر لوگوں کو زد و کوب کرنے کا سلسلہ حسب دستور جاری رہا تو وہ لوگوں کو جہاد کا حکم دے دیں گے ۔

15 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی کو انقلاب اسلامی کی کامیابی سے چند روز قبل بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رح) نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کی تشکیل کا حکم دیا ۔

امام خمینی (رح) نے عبوری حکومت کا اعلان کرتے ہوئے انقلاب اسلامی کے مجوزہ پروگراموں کا بھی اعلان فرمایا ۔ عبوری حکومت کے بنائے جانے کے وقت فوج کی بعض چھاؤنیوں میں امام خمینی (رح) اور عوامی انقلاب کے حق میں بعض واقعات رونما ہوئے اور شاہ کی حکومت کے کارندوں کی طرف سے کرفیو لگائے جانے کے باوجود سارے ملک میں وسیع پیمانے پر مظاہرے ہوتے رہے اور امام خمینی (رح) کی قیادت میں شاہ کی حکومت کو گرانے کے لئے عوام کی جد و جہد میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا

16 بہمن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (رح) نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا ۔امام خمینی (رح) نے عبوری حکومت کے اعلان کے ساتھ ،اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد بھی بیان فرمائے ، آپ (رح) نے عبوری حکومت کو ہدایت کی کہ وہ ان انقلابی مقاصد کو مد نظر رکھے ۔

عبوری حکومت کے فرائض کے ضمن میں آپ (رح) نے ملک کے نظام حکومت کی تعیین کے لئے ریفرنڈم کرانے کا اعلان فرمایا ۔

اس کے علاوہ آئین کی تدوین کے لئے فقہا کی کونسل کی تشکیل اور مجلس شورائے اسلامی ( پارلیمنٹ ) کے انتخابات کے انعقاد کا بھی اہتمام کیا ۔امام خمینی (رح) کی طرف سے عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کے ساتھ شاہی فوج کی بعض چھاؤنیوں میں اسلامی انقلاب اور امام خمینی (رح) کے حق میں مظاہرے ہوئے ۔شاہ کی طرف سے مارشل لاء اور جلسے جلوسوں پر پابندی کے قانون نافذ ہونے کے باوجود پورے ایران میں وسیع پیمانے پر جلوس نکلے اور مظاہرے ہوئے ، اور شاہی نظام کی سرنگونی کے لئے ایران کی مسلمان قوم کی تحریک آخری مراحل میں داخل ہوگئی

17 بہمن 1357 ہجری شمسی کو ایران میں انقلابی عبوری حکومت کے تشکیل دیئے جانے کے اعلان کے بعد ایران کے لاکھوں مسلمان عوام نے امام خمینی (رح) کے اس انقلابی فیصلے کی حمایت کا اظہار کرنے کے لئے مختلف شہروں میں مظاہرے کئے ۔

اس دن ایران کے عوام نے سڑکوں پر اجتماع کرکے شاہ کے پٹھو بختیار کی حکومت کی سرنگونی کا مطالبہ کیا ۔اسی دن امریکی جنرل ہائزر واپس امریکہ روانہ ہوگیا جو پہلوی حکومت کی بقا کی خاطر خاص طور سے تہران آیا تھا لیکن ایک ماہ تک شاہی جرنیلوں سے مل کر اسلامی انقلاب کو ناکام بنانے کے لئے تگ و دو کرنے کے باوجود وہ اپنے مشن میں ناکام رہا چنانچہ اس نے ایرانی عوام کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ کر خاموشی سے واپس چلے جانے میں اپنی عافیت سمجھی اور اسلامی انقلاب کی کامیابی سے صرف پانچ روز قبل واپس امریکہ لوٹ گیا

18 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی (رح) سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات کرکے آپ سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا ۔ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سماں تھا ۔تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غماز تھے ۔

اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروہ فوجی وردی میں ملبوس ہوکر امام خمینی (رح) کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام خمینی (رح) کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے امام خمینی (رح) سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا ۔

19 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی ایک کثیرتعداد امام خمینی (رح) کی خدمت میں پہونچی اور امام خمینی (رح) اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا ۔ حضرت امام خمینی (رح) نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا : آج آپ لوگ قرآن سے آملے ہیں ۔ قرآن آپ کا محافظ ہے ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کرسکیں گے ۔اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے ۔یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگي کا ثبوت تھی اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لئے خوف و ہراس کا باعث بنی ۔

20 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی کو فضائیہ کے سپاہیوں اور افسروں کی طرف سے امام خمینی (رح) سے وفاداری اور انقلاب اسلامی سے یک جہتی کے اعلان کے بعد شاہی گارڈز نے فضائیہ کی ایک چھاؤنی پر حملہ کردیا ۔ اس خبر کے پھیلتے ہی پورے تہران سے مسلمان عوام اس فوجی اڈے میں تعینات انقلابی فوجیوں کی مدد کو پہونچے اور جاں نثاری کے جذبے سے سرشار ہوکر شاہ کی پٹھو فوج کا حملہ ناکام بنادیا ۔

21 بہمن سنہ 1357 ھ ش کو شاہی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جد و جہد میں اضافے کے بعد اچانک شاپور بختیار کی کٹھ پتلی حکومت نے آخری حربے کے طور پر تہران کو فوج کے حوالے کردیا اور لوگوں کو گھروں میں محصور کردیا ۔یہ لمحات بہت حساس تھے ۔کیوں کہ شاہی فوج امام خمینی (رح) سمیت ممتاز انقلابی شخصیات کو گرفتار یا قتل کرنا چاہتی تھی سب لوگ ان حکومتی اقدامات کے بارے میں حضرت امام خمینی (رح) کا ردعمل دیکھنا چاہتے تھے ۔

امام خمینی (رح) کی جانب سے ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کو کہا گيا تھا ۔ امام خمینی (رح) نے اس اعلامئے میں فرمایا تھا کہ حکومت کا یہ اقدام خلاف شریعت اور ایک دھوکہ ہے اور لوگوں کو کسی بھی صورت میں اس کی پروا نہیں کرنی چاہئے ان شاء اللہ حق کامیاب ہوگا ۔اس اعلامئے سے آگاہ ہونے کے بعد ایران کے انقلابی عوام مارشل لاء کی پروا کئے بغیر سڑکوں پر نکل آئے

22 بہمن سنہ 1357 ہجری شمسی کو ایران نے تاریخ کے نہایت فیصلہ کن اور حساس لمحات سرکئے اس دن ایران کے انقلابی مسلمان عوام نے اللہ اکبر کے نعروں کے ذریعے شہنشاہت کا خاتمہ کیا اس طرح سالہا سال کی جد وجہد کے بعد انقلاب اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوا ۔

اس دن عورتوں ، مردوں ، بوڑھوں اور جوانوں غرض یہ کہ سب لوگوں نے اپنی تمام تر طاقت کے ساتھ شاہ کا تختہ الٹنے میں بھر پور حصہ لیا ۔انہوں نے فوجی ٹینکوں کا مقابلہ کرنے کےلئے سڑکوں پر محاذ بنائے اور فوج کا مقابلہ کرکے زخمیوں کو امداد پہونچائی ۔ اس طرح ایرانی عوام نے مل جل کر انقلاب کو کامیاب بنایا ۔جب ریڈیو سے امریکہ کی پٹھو شہنشاہی حکومت کی سرنگونی اور انقلاب اسلامی کی کامیابی کا اعلان کیا گیا تو سارا ایران خوشی میں ڈوب گیا وہ لمحہ کتنا خوبصورت تھا جب ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ توجہ فرمائیے :" یہ انقلاب کی آواز ہے " یہ اعلان کرتے ہوئے ریڈیو نے در حقیقت 2500 سالہ ظالم شاہی نظام کی سرنگونی کی نوید اور باطل پر حق کی کامیابی کی خوشخبری دی ۔

یہ دن تمام عالم اسلام اور حریت پسندوں کو مبارک ہو !

رہبرمعظم انقلاب اسلامی کے مشیر اور پاکستان کے شیعہ وسنی علماء کی ملاقات

عالمی امور میں رہبرمعظم انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر ولایتی نے پاکستان کے شیعہ اور سنی علماء کےساتھ ملاقات کی ہے۔

عالمی امور میں رہبرمعظم انقلاب اسلامی کے مشیر ڈاکٹر ولایتی نے پاکستان کے شیعہ اور سنی علماء کےساتھ ملاقات کی ہے۔

ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں ڈاکٹر ولایتی نے ایران – پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ، امریکہ اور یورپی ممالک کی حمایت کے بغیر بھی اس بڑے منصوبے کو مکمل کرسکتا ہے۔ انہوں نے ایران میں ایرانی ماہرین کے ہاتھوں پورے ملک میں گیس پائپ لائن بچھانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئےکہا کہ پاکستان بھی اپنی سرزمین میں گیس پائپ لائن بچھانے میں ایرانی انجنیئرز کی صلاحیتوں سے استفادہ کرسکتا ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے گیس پائپ لائن کے حتمی معاہدے کی منظوری دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں پائپ لائن بچھانے کا کام عنقریب آغاز ہوگا۔

ملاقات میں ڈاکٹر ولایتی نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد ویکجہتی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی ممالک آپسی اتحاد و یکجہتی سے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں کو شکست دے سکتے ہیں ۔

اس موقع پر امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن بھی ایران – پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے توانائی کے بحران کے خاتمے کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے پاکستان کو مدد فراہم کرنے کی قدردانی کی۔ انہوں کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اتحاد نے امریکہ اور نیٹو کو ہراساں کرکے افغانستان میں ان کی شکست کا باعث بنا ہے۔ سید منور حسن نے مزید کہا کہ دشمن طاقتیں ،پاکستان کے شیعہ وسنی کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں لیکن پاکستان کے مسلم عوام اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرکے انکی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔

پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ، ایران کا حق

چین نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ ، اسلامی جمہوریہ ایران کا حق ہے۔

چین نے ایک بار پھر تاکید کی ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ ، اسلامی جمہوریہ ایران کا حق ہے۔

چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ہونگ لی نے نامہ نگاروں سے گفتگو کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے "نطنز" ایٹمی مرکز میں نئی سینٹریفیوجوں کی تنصیب پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا حق ہے کہ پر امن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین کا ہمیشگی موقف یہ رہا ہے کہ ایران کے ایٹمی مسئلے کا حل صرف مذاکرات میں ہے ۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایران نے این پی ٹی معاہدے پر دستخط کیا ہے لہذا اسے پرامن ایٹمی اینرجی سے استفادے کا حق حاصل ہے۔

اس سے قبل چین کے ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی توانائی کے ادارے نے "آی اے ای اے" کو دیئے گئے اپنے مراسلے میں اعلان کیا ہے کہ اس نے "نطنز" ایٹمی مرکز میں نئی سینٹریفیوجوں کی تنصیب کی ہے۔

عالمي وحدت اسلامي کانفرنس کا اختتامي بيان

چھبيسويں عالمي وحدت اسلامي کانفرنس ميں شريک ايک سو دو ملکوں کے اسلامي اسکالروں نے اپنے اختتامي بيان ميں تقريب مذاہب اسلامي يعني اسلامي مذاہب کو قريب لانے اور ايک امت اسلاميہ کي تشکيل کي راہيں پيش کئے جانے کي ضرورت پر زور ديتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامي دنيا ميں، اسلامي مذاہب کو قريب لانے کے لئے تفصيلي پروگرام مرتب کرنا ضروري ہے -

چھبيسويں عالمي وحدت اسلامي کانفرنس ميں شريک ايک سو دو ملکوں کے اسلامي اسکالروں نے اپنے اختتامي بيان ميں تقريب مذاہب اسلامي يعني اسلامي مذاہب کو قريب لانے اور ايک امت اسلاميہ کي تشکيل کي راہيں پيش کئے جانے کي ضرورت پر زور ديتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامي دنيا ميں، اسلامي مذاہب کو قريب لانے کے لئے تفصيلي پروگرام مرتب کرنا ضروري ہے -

کانفرنس کے شرکا نے امت اسلاميہ کے اتحاد کے لئے، تقريب مذاہب اسلامي ، يعني اسلامي مذاہب کو قريب لانے کو بہترين راستہ قرار ديا اور کہا ہے کہ امت اسلاميہ کو اتحاد اور قلبي يکجہتي کے ساتھ دشمنان اسلام کي سازشوں کے مقابلے ميں استقامت و مزاحمت کا مظاہرہ کرنا چاہئے –

کانفرنس کے مندوبين نے اپنے بيان ميں اس بات پر زور ديتے ہوئے کہ قرآن کريم، اور سنت نبوي ، بشريت کے لئے پر شکوہ تہذيبي اور انساني فضا وجود ميں لاتي ہے، دور حاضر کي زندگي کے مختلف پہلووں ميں قرآن و سنت سے استفادے کي ضرورت پر زور ديا ہے –

تہران ميں منعقدہ دو روزہ عالمي وحدت اسلامي کانفرنس کے شرکا نے غاصب صيہونيوں کے مقابلے ميں مزاحمت کو مظلوم فلسطينيوں کا مسلمہ حق قرار ديا ہے اور بين الاقوامي برادري سے مطالبہ کيا ہے کہ صيہوني حکومت کي ، اس کے انسانيت سوز جرائم کي وجہ سے مذمت کي جائے –

عالمي وحدت اسلامي کانفرنس کے مندوبين نے اسي طرح اس بات پر بھي زور ديا ہے کہ ايک ايسي آزاد فلسطيني مملکت کا قيام ضروري ہے جس کا دارالحکومت بيت المقدس ہو-

کانفرنس کے شرکا نے اسي کے ساتھ صيہوني کالونيوں کي تعمير فوري طور پر روکے جانے کي ضرورت پر زور ديا ہے اور کہا ہے کہ سرزمين فلسطين کا چپہ چپہ فلسطينيوں کا ہے بنابرين اس سرزمين پر صيہوني کالونيوں کي تعمير اور اس کو يہودي آبادي کے علاقوں ميں تبديل کرنا غير قانوني ہے –

عالمي وحدت اسلامي کانفرنس ميں شريک اسلامي اسکالروں نے کانفرنس کے اختتامي بيان ميں فلسطين اور لبنان کي مزاحمتي تنظيموں کي حمايت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامي دنيا کے لئے ضروري ہے کہ ان تمام مسلم اقوام کي حمايت کرے جن کي سرزمينوں پر قبضہ کيا گيا ہے –

کانفرنس کے شرکا نے اسي طرح دنيا کے مختلف علاقوں ميں دہشتگردانہ کاروائيوں کي مذمت کرتے ہوئے اعلان کيا ہے کہ اسلام کي نظر ميں دہشتگردي جس شکل ميں بھي ہو، ناقابل قبول اور قابل مذمت ہے –

عالمي وحدت اسلامي کانفرنس کے مندوبين نے کانفرنس کے اختتامي بيان ميں اسي طرح اسلامي دنيا بالخصوص شام اور بحرين ميں جاري بحرانوں کے حل کے لئے اسلامي راہ حل پر زور ديا ہے –

رہبر معظم سے 17 ربیع الاول کی مناسبت سے اعلی حکام ،سفراء اور وحدت کانفرنس کے مہمانون کی ملاقات

![]()

۲۰۱۳/۰۱/۲۹ - نور مجسم ،پیکر رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) اور ان کے عزیز فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے بعض اعلی حکام، 26ویں اسلامی وحدت کانفرنس کے مہمانوں ، اسلامی ممالک کے سفراء اور عوام کے مختلف طبقات نے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای کے ساتھ ملاقات کی۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اس ملاقات میں سترہ ربیع الاول پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) اور ان کے فرزند حضرت امام جعفر صادق (ع) کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے مبارک باد پیش کی اور اسلامی اتحاد و یکجہتی کو ایک مقدس نعرہ اور امت اسلامی کے درمیان باہمی اتحاد و اخوت کو پیغمبر اسلام کی رسالت کا اہم پیغام قراردیا اور عالم اسلام بالخصوص شمال افریقہ میں اسلامی بیدار کی تحریک کی طرف اشارہ کیا اور اسے اللہ تعالی کے وعدے کے محقق ہونے کا ایک حصہ قراردیتے ہوئے فرمایا: آج اسلامی بیداری کے مقابلہ کے لئے سامراجی طاقتوں کی اصلی پالیسی اسلامی ممالک میں مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنا اور انھیں ایکدوسرے کے خلاف اکسانا ہے لہذا عالم اسلام کے دانشوروں، سیاسی ، دینی اور سماجی شخصیات کے دوش پر اسلامی اتحاد و یکجہتی کے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے سنگین اور عظیم ذمہ داری عائد ہے اور انھیں دشمن کے تفرقہ انگیز منصوبوں سے امت اسلامی کو آگاہ کرنا چاہیے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے پیغمبر اسلام (ص) اور امام جعفر صادق(ع) کی ولادت باسعادت کی بدولت ماہ ربیع الاول کو زندگی اور حیات کی بہار قراردیتے ہوئے فرمایا: عید میلادالنبی (ص) کے عظیم موقع پر صرف جشن و سرور ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس عظيم موقع پر مسلمانوں کو نبی مکرم (ص) کے ساتھ معنوی، قلبی اور عاطفی رابطے کو بھی زیادہ سے زیادہ مضبوط اور قوی بنانا چاہیے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے امت اسلامی کے لئے سترہ ربیع الاول کے دن، پیغمبر اسلام (ص) کے دستورات کی اطاعت اور پیروی پر زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنےکوضروری قراردیتے ہوئے فرمایا: مسلمانوں کو اپنی زندگی میں نبی مکرم (ص) کےدستورات پر عمل کرنا چاہیے اور معاشرے میں اپنی انفرادی، اجتماعی اور سیاسی رفتار میں آنحضور کے دستورات کی روشنی میں عمل کرنا چاہیے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اسلامی بیداری کی وجہ سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی (ص) کے دستورات کی عملی پیروی کی راہ اور شرائط کو ہموار قراردیتے ہوئے فرمایا: عالم اسلام پر مغربی ممالک کے دسیوں سال کے تسط و دباؤ کے بعد اب مسلمان یہ احساس کررہے ہیں کہ اسلام ،ان کی عزت، سربلندی اور استقلال کا سرچشمہ ہے۔اور امت اسلامی کی تمام تمنائیں اسلام کی برکت سے پوری ہوسکتی ہیں۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای نے مسلمانوں کےدرمیان مغربی سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں استقامت و قیام کے احساس اور مغربی ممالک کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرنے کو اسلامی برکات شمار کرتے ہوئے فرمایا: ایران میں 34 سال قبل جس اسلامی بیداری کا آغاز ہوا وہ اب عالم اسلام میں فروغ پارہی ہے۔جو اللہ تعالی کے وعدوں کے محقق ہونے اور کامیابی کی جانب حرکت کا شاندار مظہر ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا: سامراجی طاقتوں نے اسلامی بیداری کی راہ میں ابتدا ہی سے رکاوٹیں ڈالنے کی کوششیں شروع کیں لیکن اگر مسلمان اللہ تعالی پر توکل رکھیں اور آگے کی سمت سنجیدگی کے ساتھ حرکت جاری رکھیں تو قطعی ویقینی طور پر وہ دشمن کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے اور وہ قدم بقدم کامیابیوں سے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اسلامی بیداری کا مقابلہ کرنے کے لئے اختلاف پیدا کرنےاورمسلمانوں کو آپس میں لڑانے کو دشمن کی اصلی کوشش قراردیتے ہوئے فرمایا: انقلاب اسلامی کی کامیابی کے ابتداء ہی سے اختلاف ڈالنے کی پالیسی کا آغاز ہوا لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے دشمن کی اس سازش کا سنجیدگی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا اوراتحاد و یکجہتی کے پرچم کو سربلند کیا۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے فرمایا: حضرت امام خمینی (رہ) نےاپنی زندگی میں بارہا تاکید کی کہ ہم اسلامی اخوت و برادری پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کے بعد آج تک اس راہ پر پیشرفت کا سلسلہ جاری ہے۔

رہبر معظم نے تاکید کرتے ہوئے فرمایا: اسلامی ممالک کے اندر مسلمانوں کے مختلف گروہوں ، مذاہب اور احزاب کے درمیان اتحاد کے احساس کے ذریعہ ہی ہم دشمن کی تفرقہ انگیز پالیسیوں کا مقابلہ کرسکتے ہیں۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو مسئلہ فلسطین کے سائیڈ پرہوجانے کا باعث قرار دیا اور امریکہ کی تسلط پسندانہ پالیسی اور منہ زوری کے مد مقابل استقامت پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا: مسلمانوں کے باہمی اختلافات کے نتیجے میں مغربی ممالک نے افریقی قوموں پر مسلط ہونے کے لئے ایک نئی حرکت اور پالیسی کا آغاز کردیا ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے پاکستان کے دردناک واقعات، شام میں جنگ و خونریزی، بحرینی عوام کی آواز کا بائیکاٹ اور مصر میں عوام کا ایکدوسرے کے آمنے سامنے آجانے کو مسلمانوں کے درمیان اختلافات کے نتائج کے بعض نمونے شمارکرتے ہوئے فرمایا: اسلامی ممالک میں مسلمان قوموں کے درمیان اختلاف ڈالنے کی ہر کوشش یقینی طور پر دشمن کے منصوبے کے مطابق اس کی زمین میں بازی کرنا ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اسلامی ممالک کے حوزات علمیہ ، یونیورسٹیوں کےدانشوروں، سیاسی ، سماجی اور مذہبی شخصیات کو اتحاد و یکجہتی کے موضوع پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا: امت اسلامی کے دانشوروں کو اختلاف پیدا کرنے کے سلسلے میں دشمن کے خطرناک منصوبوں کی تشریح کے ساتھ خود بھی ہر قسم کے اختلافات سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اختلافات کی آگ کو شعلہ ور کرنے سے قوموں کی تقدیر سیاہ ہوجاتی ہے۔

رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اسلامی اتحاد کے نعرے کو ایک مقدس نعرہ قراردیتے ہوئے فرمایا: اگر آج پیغمبر اسلام (ص) ہمارے درمیان ہوتے تو ہم سب کو اتحاد و یکجہتی اور اختلاف سے پرہیز کرنے کی دعوت دیتے ۔

اس ملاقات کے آغاز میں صدر احمدی نژاد نے اپنے خطاب میں پیغمبر اسلام (ص) اور حضرت امام حعفر صادق (ع) کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارک باد پیش کی اور پیغمبر اسلام (ص) کو بشریت کی سعادت کے لئے انبیاء (ع) کی راہ کو پایہ تکمیل تک پہنجانے کا اہم وسیلہ قراردیتے ہوئے کہا : امت اسلامی کی نجات کا راستہ پیغمبر اسلام(ص) کی اطاعت اور پیروی میں ہے۔

صدر احمدی نژاد نے توحید کی طرف تمام انبیاء بالخصوص پیغمبر اسلام (ص) کی دعوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: عالمی سامراجی طاقتیں اور صہیونی عناصر اختلافات ڈالکر دنیا پر مسلط ہونے کی کوشش کررہے ہیں لہذا اتحاد عالم اسلام بلکہ دنیا کا سب سے اہم موضوع ہے۔

اس ملاقات کے اختتام پر رہبر معظم انقلاب اسلامی نے قریب پہنچ کر بعض مہمانوں کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کی۔

تہران بہترین تعلقات کا خواہاں

مجلس اعلائے اسلامی عراق کے سربراہ سید عمار حکیم نے تہران میں مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ دشمن ملت عراق کو تفرقے کانشانہ بنارہا ہے لیکن عراق کے انقلابی عوام ہرطرح کے اختلافات سے پرہیز کرتے ہوئے دشمن کی سازشوں کوناکام بنادیں گے۔ انہوں نے ایران و عراق کے تعلقات کو دوستانہ قراردیتےہوئے کہا کہ تہران بغداد کے ساتھ تمام شعبوں میں بہترین تعلقات کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے عراق کی ارضی سالمیت اور استحکام کے تحفظ پر زور دیا۔ ادھر بغداد میں ایران کے سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کے ساتھ تعلقات میں فروغ لانے کے لئے اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کررہا ہے۔فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق حسن دانائي فر نے صوبہ بصرہ کے گورنر خلف عبدالصمد خلف سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام باہمی تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کررہے ہیں۔ اس ملاقات میں ایران کے تجربوں سے استفادہ کرنے بھی پر تاکید کی گئي ۔

مجلس اعلائے اسلامی عراق کے سربراہ سید عمار حکیم نے تہران میں مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر ڈاکٹر علی لاریجانی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ دشمن ملت عراق کو تفرقے کانشانہ بنارہا ہے لیکن عراق کے انقلابی عوام ہرطرح کے اختلافات سے پرہیز کرتے ہوئے دشمن کی سازشوں کوناکام بنادیں گے۔ انہوں نے ایران و عراق کے تعلقات کو دوستانہ قراردیتےہوئے کہا کہ تہران بغداد کے ساتھ تمام شعبوں میں بہترین تعلقات کا خواہاں ہے۔ ڈاکٹر لاریجانی نے عراق کی ارضی سالمیت اور استحکام کے تحفظ پر زور دیا۔ ادھر بغداد میں ایران کے سفیر نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کے ساتھ تعلقات میں فروغ لانے کے لئے اپنی تمام تر توانائیوں کو استعمال کررہا ہے۔فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق حسن دانائي فر نے صوبہ بصرہ کے گورنر خلف عبدالصمد خلف سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے حکام باہمی تعلقات و تعاون کو فروغ دینے کی بھرپور کوشش کررہے ہیں۔ اس ملاقات میں ایران کے تجربوں سے استفادہ کرنے بھی پر تاکید کی گئي ۔

تہران میں چھبیسویں وحدت اسلامی کانفرنس

تہران میں چھبیسویں وحدت اسلامی کانفرنس شروع ہوگئي۔

تہران میں چھبیسویں وحدت اسلامی کانفرنس شروع ہوگئي۔

اس بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا کے 102 ممالک کے شیعہ و سنی دانشور شرکت کر ر ہے ہیں۔

پوری دنیا خاص طور پر عالم اسلام کے موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کانفرنس بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔

پہلی وحدت اسلامی کانفرنس انیس سو چھیاسی میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بارہ سے سترہ ربیع الاول تک کے ایام کو ہفتۂ وحدت قرار دینے کے بعد منعقد ہوئی تھی۔ اس وقت سے لے کر اب تک یہ کانفرنس ہر سال تہران میں منعقد ہوتی ہے جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے علمائے کرام، دانشور حضرات اور ممتاز شخصیات شرکت کرتی ہیں۔

اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹرمحمود احمدی نژاد نے چھبیسویں بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعادت مندانہ زندگی اتحاد کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتی۔

انہوں نے کہا کہ خدا وند متعال نے انسان کو مقابلے اور دشمنی کے لئے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ انسان کی تخلیق اس لئے ہوئي ہے کہ وہ تعاون، اتحاد اور محبت کے ساتھ ایسا ماحول بنائے کہ پوری انسانیت سعادت مندانہ زندگي سے ہمکنار ہوسکے اور یہ کہ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتحاد و یکجہتی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگي۔

صدر مملکت نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دنیا اور علاقے کو درپیش مشکلات اور خطرات اختلافات سے پرہیز اور اتحاد کا تقاضا کرتے ہیں کہا کہ جو لوگ تسلط پسند اور اقتدار کے بھوکے ہیں وہ خدا اور حاکمیت خدا کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہرگز نہیں ہوسکتے۔

حجاب، قائد انقلاب اسلامی کے نقطہ نگاہ سے .

پہلا باب: اسلامی ثقافت میں حجاب کا مقام

فطری انسانی نظام

حجاب انسان کی فطرت سے ہم آہنگ اقدار کا جز ہے۔ دونوں صنف مخالف کا حد سے زیادہ آمیزش کی سمت بڑھنا، بے پردگی اور ایک دوسرے کے سامنے عریانیت فطرت انسانی اور مزاج انسانی کے خلاف عمل ہے۔ اللہ تعالی نے مرد و زن کی زندگی کو ایک دوسرے سے ہم آہنگ کرنے کی غرض سے اور فوائد کی بنیاد پر ایک فطری نظام قائم کیا ہے تاکہ وہ دونوں مل کر دنیا کا نظم و نسق چلائیں۔ کچھ فرائض عورتوں اور کچھ مردوں کے دوش پر رکھ دئے ہیں اور ساتھ ہی مرد و زن کے لئے کچ حقوق کا تعین کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر عورت کے حجاب کے سلسلے میں مرد کے لباس سے زیادہ سخت گیری کی گئی ہے۔ یوں تو مرد کو بھی بعض اعضا کو چھپانے کا حکم دیا گيا ہے لیکن عورت کا حجاب زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ عورت کے مزاج، خصوصیات اور نزاکت کو قدرت کی خوبصورتی و ظرافت کا مظہر قرار دیا گيا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ کشیدگی، آلودگی اور انحراف سے محفوظ رہے اور اس میں گمراہی نہ پھیلے تو اس صنف (نازک) کو حجاب میں رکھنا ضروری ہے۔ اس لحاظ سے مرد پوری طرح عورت کی مانند نہیں ہے اور اسے تھوڑی زیادہ آزادی حاصل ہے۔ اس کی وجہ دونوں کی فطری ساخت اور اللہ تعالی کی نظر میں نظام حیات چلانے کے تقاضے ہیں۔

اسلام میں جمالیات کی اہمیت

اسلام میں جمالیات کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ خوبصورتی، جمال پسندی اور خوبصورتی پیدا کرنا ایک فطری چیز ہے۔ البتہ یہ چیز جدیدیت سے کچھ مختلف ہے۔ جدیدیت اس سے زیادہ عام چیز ہے جبکہ آرائش اور پوشاک کا مسئلہ ایک خاص چیز ہے اور انسان بالخصوص نوجوان کو خوبصورتی پسند ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ خود بھی خوبصورت لگے۔ ہم اکثر و بیشتر سنتے ہیں : " ان اللہ جمیل و یحبّ الجمال" اللہ تعالی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں وضع قطح درست رکھنے کے تعلق سے بہت سی روایات منقول ہیں۔ نکاح سے متعلق احادیث میں تفصیلی بیان ہے کہ عورت اور مرد اپنی وضع قطح پر توجہ دیں۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مردوں کو ہمیشہ سر منڈوائے رہنا چاہئے۔ جی نہیں، شریعت نے نوجوانوں کے لئے بال رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ روایت میں ہے: " الشعر الحسن من کرامۃ اللہ فاکرموہ" خوبصورت بال الہی وقار کی چیز ہے لہذا اس کی عزت کیجئے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم جب اپنے احباب سے ملنے جاتے تو پانی کے برتن میں اپنا چہرا دیکھتے اور اپنے بالوں کو سنوارتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ہر گھر میں آئینہ نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ کا معاشرہ یوں بھی غریبوں کا معاشرہ تھا۔ پیغمبر اکرم کے گھر میں ایک برتن میں پانی رکھا رہتا تھا اور جب بھی آپ اپنے احباب و اصحاب سے ملنے جاتے تو اس برتن کو آئینے کے طور پر استعمال فرماتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضع قطح درست رکھنا اور اچھا لباس زیب تن کرنا شریعت اسلامی میں مستحسن چیزیں ہیں۔ برائی تب پیدا ہوتی ہے جب یہ چیزیں فتنہ و فساد کا باعث بننے لگیں۔

حجاب، اقدار کا جلوہ

مرد و زن کے ما بین ایک حد بندی کا موضوع مسلمانوں کے نزدیک ایک بنیادی اصول ہے۔ یہ واقعی ایک بنیادی اصول ہے۔ مسلمانوں کا اس پر ایقان ہے۔ حالانکہ یہ فروع دین کا جز ہے۔ حجاب فروع دین کا حصہ ہے۔ ناجائز طریقے سے مرد و زن کی آمیزش کی حرمت فروع دین کا جز ہے لیکن مرد و زن کے مابین حدود کا مسئلہ بذات خود اصول کا درجہ رکھتا ہے۔ یہاں سیاہ چادر کی بات نہیں ہے، یہ خود کو اوپر سے ڈھانپ لینے کی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ حجاب کی شکل کیا ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ مختلف ادوار میں، مختلف مقامات پر اور مختلف مناسبتوں کے لحاظ سے اس کی شکل بھی مختلف ہو۔ لیکن بذات خود یہ حد اور یہ حفاظتی دیوار اسلامی نظرئے سے بنیادی اصولوں میں شامل ہے۔ حجاب کا مسئلہ اقدار سے تعلق رکھتا ہے۔ حجاب حالانکہ خود تو بلند تر چیزوں کے لئے مقدمے اور تمہید کا درجہ رکھتا ہے لیکن بجائے خود بھی یہ اقدار میں شامل ہے۔ ہم جو حجاب پر اتنی تاکید کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاب سے عورت کو یہ آسانی ہوتی ہے کہ اپنے مطلوبہ معنوی و روحانی مقام پر پہنچ جائے اور اس کے سر راہ موجود لغزش کے اسباب و علل سے اس کے قدم نہ ڈگمگائیں۔

مرد اور عورت کے روابط

مرد و زن کے درمیان ایک حد بندی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں، لین دین رکھیں، بحث و تکرار کریں، دوستانہ انداز میں گفتگو کریں لیکن اس حد بندی اور حفاظتی فاصلے کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یہ چیز اسلام میں ہے اور اس کا پاس و لحاظ ضروری ہے۔ مرد و زن کے درمیان قائم سرحد سے تجاوز اور عورت کے انسانی وقار کو مجروح کرنا اور اسے لذت کے سامان یا زرق برق مصنوعات کے استعمال کی مشین بنا دینا ممنوع ہے۔

اسلام عورت کو ایسا با شرف اور با وقار دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ قطعا اس بات پر توجہ نہ دے کہ کوئی مرد اسے دیکھے۔ یعنی عورت ایسی با وقار رہے کہ اس پر اس کا کوئی فرق نہ پڑے کہ کوئی مرد اسے دیکھ رہا ہے یا نہیں۔ یہ کہاں اور وہ کہاں کہ عورت کا اپنے لباس، اپنے میک اپ، اپنے طرز گفتگو اور چلنے کے انداز کے سلسلے میں سارا ہم و غم یہ ہو کہ مرد اسے دیکھیں؟! ان دونوں کے مابین کتنا فرق ہے؟!

خود نمائی ممنوع

اسلام میں تبرج ممنوع ہے۔ تبرج یعنی فتنہ انگیزی کی غرض سے مردوں کے سامنے عورتوں کی خود نمائی۔ یہ ایک طرح کا فتنہ ہے اور اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے یہی ایک مسئلہ پیدا نہیں ہوتا کہ ایک نوجوان لڑکی یا نوجوان لڑکے سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، یہ تو بالکل ابتدائی چیز ہے اور شاید یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ سب سے معمولی چیز ہے، اس کا سلسلہ خاندانوں تک پہنچتا ہے۔ بے روک ٹوک اور بے لگام روابط خاندانوں کے لئے سم مہلک کا درجہ رکھتے ہیں۔ کیونکہ خاندانوں کا دار و مدار عشق و محبت پر ہوتا ہے۔ خاندان کی عمارت عشق و الفت پر ٹکی ہوتی ہے۔ اگر یہ (جذبہ) عشق، خوبصورتی کا عشق اور صنف مخالف کا عشق، کسی اور جگہ تسکین پانے لگے تو کنبے کی محکم بنیاد ختم ہو جائے گی اور خاندان متزلزل ہو جائیں گے اور ان کی وہی درگت ہوگی جو آج بد قسمتی سے مغربی دنیا بالخصوص شمالی یورپ کے ممالک اور امریکا میں ہوئی ہے۔ خاندان بکھر کر رہ جائیں گے، یہ بہت بڑی بلا ہے۔ اس بلا کا نقصان سب سے پہلے خواتین کو ہی پہنچتا ہے۔ یوں تو مردوں کو بھی بے شمار مشکلات اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن عورتوں کو زیادہ خسارہ ہوتا ہے اور پھر اس نسل کو جو دنیا میں آ رہی ہے۔ دنیا اور امریکا کی اس گمراہ نسل کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کا سرچشمہ وہی ہے۔ یعنی یہ چیز اس شر کا مقدمہ اور کنجی ہے جس سے پے در پے شر وجود میں آتا ہے!

حجاب اور عورت کی سماجی ترقی

اسلام چاہتا ہے کہ عورتوں کا فکری، علمی، سماجی، سیاسی اور سب سے بڑھ کر روحانی ارتقاء اپنی بلند ترین منزل تک پہنچے اور ان کا وجود معاشرے اور انسانی کنبے کے لئے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر ثمرات اور فوائد کا سرچشمہ قرار پائے۔ اسلام کی تمام تعلیمات منجملہ حجاب کی بنیاد اسی چیز پر رکھی گئی ہے۔ حجاب، عورت کو معاشرے سے الگ کر دینے کے معنی میں نہیں ہے۔ اگر پردے کے سلسلے میں کسی کا تصور یہ ہے تو بالکل غلط ہے تصور ہے۔ حجاب، معاشرے میں مرد اور عورت کی بے ضابطہ آمیزش کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ آمیزش معاشرے اور مرد و زن دونوں کے بالخصوص عورت کے نقصان میں ہے۔

دوسرا باب: مغربی تہذیب میں حجاب

اسلام اور مغربی تہذیب میں حجاب کا چیلنج

میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ ہماری مجبوری نہیں ہے کہ ہم اپنے موقف کا دفاع کریں۔ دفاع تو مغرب کی انحطاط پذیر ثقافت کو کرنا چاہئے۔ عورتوں کے سامنے جو بات ہم پیش کرتے ہیں اس کا کوئی بھی با شعور اور منصف مزاج انسان منکر نہیں ہو سکتا۔ ہم عورت کو عفت، پاکیزگی، حجاب، مرد و زن کی حد سے زیادہ آمیزش سے اجتناب، انسانی وقار کی حفاظت، غیر مردوں کے سامنے سجنے سنورنے سے اجتناب کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا یہ بری چیز ہے؟ یہ تو مسلمان عورت کے وقار کی ضمانت ہے، یہ عورت کے عز و شرف کی بات ہے۔ جو لوگ عورت کو اس انداز کے میک اپ کی ترغیب دلاتے ہیں کہ گلی کوچے کے لوگ اسے ہوسناک نظروں سے دیکھیں، انہیں اپنے اس نظرئے کا دفاع کرنا چاہئے کہ انہوں نے عورت کو اتنا کیوں گرا دیا ہے اور اس کی اس انداز سے تذلیل کیوں کر رہے ہیں؟! ان کو اس کا جواب دینا چاہئے۔ ہماری ثقافت تو ایسی ثقافت ہے جسے مغرب میں بھی با شعور افراد اور اچھے انسان پسند کرتے ہیں اور اسی انداز سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہاں بھی با عفت و متانت خواتین اور وہ عورتیں جو اپنی شخصیت کو اہمیت دیتی ہیں کبھی بھی غیروں کی ہوسناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ بننا پسند نہیں کرتیں۔ مغرب کی انحطاط پذیر ثقافت میں ایسی مثالیں بہت ہیں۔

یورپ میں حجاب کی قدر و قیمت کی نفی

مغربی دنیا کو چاہئے کہ ہمیں جواب دے جس نے گزشتہ ادوار سے موجودہ دور تک عورتوں کی اتنی توہین کی اور انہیں اتنا گرا دیا! آپ دیکھئے کہ یورپ اور دیگر مغربی ممالک میں کچھ عرصہ قبل تک عورتوں کو مالیاتی اختیارات حاصل نہیں تھے۔ بیسویں صدی عیسوی کے اوائل تک، تمام تر دعوؤں کے باوجدو اور عجیب و غریب انداز کی بے پردگی کے باوجود جو مغرب میں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اس بے لگام جنسی اختلاط اور آمیزش کے باوجود جسے وہ عورت کے احترام اور قدر و قیمت کی علامت قرار دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کے باوجود عورت کو یہ حق نہیں تھا کہ اس ثروت کو بھی جو اس کی اپنی ہوتی تھی، اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے! شوہر کے سامنے وہ اپنے مال و متاع کی بھی مالک نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جو عورت شادی کرتی تھی اس کی ساری دولت اس کے شوہر کی ہو جاتی تھی۔ اسے یہ حق نہیں ہوتا تھا کہ خود اسے استعمال کرے۔ پھر رفتہ رفتہ بیسویں صدی کے اوائل میں عورت کو مالکانہ حقوق ملے اور کام کی آزادی دی گئی۔ یعنی اس چیز سے بھی عورت کو محروم رکھا تھا جو بنیادی ترین انسانی حقوق میں شمار ہوتی ہے۔ ان کا سارا زور اقدار کا درجہ رکھنے والے امور کے منافی چیزوں پر تھا۔ حجاب کے سلسلے میں ہم جو اتنی تاکید کرتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔

عریانیت اور الکحل ازم، یورپی روایت

اس وقت دنیا میں کچھ مخصوص چیزوں کے سلسلے میں بڑی حساسیت دیکھنے میں آتی ہے۔ اگر کسی شخصیت، کسی فلسفی، کسی سیاستداں نے عورت کی عریانیت کی مخالفت کر دی تو اس پر دنیا میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے! بہت سی بری عادتوں اور حرکتوں کے سلسلے میں یہ حساسیت نہیں ہے! اگر کوئی ملک پالیسی کے تحت شراب کی مخالفت کرنے لگے تو ایک شور شرابا مچ جاتا ہے اور تمسخرانہ مسکراہٹیں نظر آنے لگتی ہیں، اسے رجعت پسند کہا جانے لگتا ہے! یہ بھی کوئی ثقافت ہوئی؟ ثقافت کے جز کے طور پر عورت کی عریانیت اور نشے کو عمومی رواج کے طور پر متعارف کرانا کس کا کام ہے؟ اس کا تعلق یورپ سے ہے اور یہ چیز ان ممالک کی قدیمی تہذیب سے نکلی ہے۔ یہی چیزیں اب دنیا کے دیگر علاقوں میں مسلمہ رواج کا درجہ حاصل کر چکی ہیں اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو گویا اس سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہو۔

مغرب کی متضاد باتیں

یورپی ممالک میں جو خود کو ترقی یافتہ کہتے ہیں اور اپنے پروپیگنڈوں میں ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی حقوق اور انسانوں کی آزادی کا موضوع ان کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے یعنی انہی برطانیہ اور فرانس نے چند عورتوں یا لڑکیوں کو اتنی بھی اجازت نہیں دی کہ وہ اسلامی حجاب کے ساتھ آمد و رفت کر سکیں اور اسکولوں میں جائیں! اس مرحلے میں تو اکراہ و اجبار سب کچھ ان کے لئے جائز ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں رہ جاتا! لیکن اسلامی جمہوریہ پر اس وجہ سے کہ وہ معاشرے میں حجاب کو لازمی سمجھتا ہے ان حلقوں نے شدید اعتراض کیا ہے! اگر عورتوں کو کسی وضع قطع یا کسی لباس میں رہنے پر مجبور کرنا برا ہے تو یہ برائی حجاب کو ضروری قرار دئے جانے کی برائی سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ یہ (حجاب) سلامتی و تحفظ سے زیادہ نزدیک ہے۔ کم از کم اتنا تو ہونا چاہئے کہ دونوں کی باتوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے لیکن مغرب کا نظریہ یہ نہیں ہے۔

مغربی ثقافت میں عورت کی تذلیل و تحقیر

عورتوں کے مسئلے میں ہمارا موقف دفاعی نہیں، جارحانہ ہے۔ مغرب والوں کا ہم پر اعتراض ہے کہ آپ کی عورتیں حجاب میں کیوں رہتی ہیں، کیوں حجاب کو لازمی کر دیا گيا ہے۔ جبکہ ان لوگوں نے بے حجابی و بے پردگی کو لازمی کر رکھا ہے۔ عورتوں کے قضیئے میں ان کی مشکل اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ مغربی دنیا میں عورت کو رسوا کرکے رکھ دیا گيا ہے، اس کی تحقیر و توہین کی گئی ہے۔ یہ جو سفارت کاری کے امور میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں اس سے اس کاری ضرب کی تلافی نہیں ہو سکتی جو مغرب نے عورت پر لگائی ہے۔ انہوں نے عورت کو لذت و شہوت کے سامان کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ میک اپ کے بغیر عورت کی کوئی ارزش و قیمت نہیں ہے۔ اسے چاہئے کہ سجے سنورے تاکہ مردوں کو اچھی لگے۔ یہ عورت کی سب سے بڑی توہین ہے۔

حجاب، اسلامی ثقافت کی کنجی

کسی ملک پر دائمی قبضے اور تسلط کے لئے ضروری ہے کہ اس ملک کی ثقافت بدل دی جائے۔ یعنی اس ملک کو قابض ملک کی ثقافت میں ڈھال دیا جائے تاکہ وہ پوری طرح ہتھیار ڈال دے۔ مغرب والوں نے ماضی میں مشرقی خطوں میں یہ کام کیا لیکن انہیں بہت کامیابی نہیں ملی۔ اس وقت وہ افغانستان میں یہی کام کرنا چاہتے ہیں اور یقینا ان کا ایک ہدف یہ ہے کہ شخصیت اور تشخص ساز بنیادوں کو ختم کر دیں۔ بات اسلام سے شروع کرتے ہیں۔ حجاب کی مخالفت کرتے ہیں، لوگوں کی دینداری اور مذہبی علامتوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان اقدار کی حفاظت کرنا چاہئے انہیں تقویت پہنچانا چاہئے۔

مغرب اسلامی جمہوریہ کو، جہاں عورتوں کی پوشاک کی ایک لازمی شکل معین ہے، تنقید کا نشانہ بناتا ہے لیکن ان ملکوں کے سلسلے میں اس کی تیوریوں پر کبھی بل نہیں پڑتے جنہوں نے عریانیت اور عورت اور مرد کے ما بین بے پردگی کو جبرا لازمی قرار دے دیا ہے! اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ (حجاب) مغرب کی عام ثقافت کے برخلاف ہے۔ یہ (مغرب والے) اس سلسلے میں بہت حساس ہیں۔

یورپ میں حجاب پر پابندی

ان حالیہ چند برسوں میں یورپ میں، فرانس، جرمنی اور کچھ دیگر ممالک میں حجاب کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے۔ کچھ لڑکیاں اسکارف کے ساتھ اسکول جا رہی تھیں، انہیں صاف منع کر دیا گيا کہ "بالکل ہو ہی نہیں سکتا" اس کی مخالفت کی گئی! دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ عالمی معیاروں کی بات کی جا رہی ہے۔ جب وہ اسلامی جمہوریہ کو کچھ فرائض کی انجام دہی کی تلقین کرنا چاہتے ہیں تو جس چیز پر ان کی سب سے زیادہ تاکید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ " ایران کو خود کو عالمی معیارات سے ہم آہنگ کر لینا چاہئے" معیارات سے مراد یہی چیزیں ہیں! یعنی وہ چیزیں جو مغربی ثقافت سے میل کھاتی ہوں۔ تو مغرب کی جانب سے یہ سخت گیر رویہ اور یہ دباؤ ہمیشہ رہتا ہے، جب بھی کوئی ثقافت بالخصوص یہ اسلامی ثقافت، جو اپنا ایک مقام و مرتبہ رکھتی ہے اور کمزور اور دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، آگے آنا چاہتی ہے تو اسے تذلیل، توہین اور شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

تیسرا باب: ایران کے اسلامی جمہوری نظام میں حجاب

حجاب کا اثر و نفوذ

آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں مختلف ممالک میں، خواہ وہ ایسے اسلامی ممالک ہوں جہاں حجاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور جو مغربی ثقافت میں غرق ہیں یا خود یورپی ممالک، حجاب میں دلچسپی لے رہی ہیں۔ البتہ یہ میلان پہلے مسلمانوں کے یہاں نظر آیا اور انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے دیکھا کہ دور دراز کے ممالک نے بھی جو مغربی و یورپی تہذیب کے دلدادہ یا زیر اثر تھے، ایرانی خواتین کے حجاب کو اختیار کیا اور اس میں دلچسپی دکھائی۔ آج بھی مغربی دنیا اسلامی حجاب کی سمت بڑھ رہی ہے۔ میں نے شمالی افریقا کے مسلمان نشین علاقے کے ایک ملک میں دیکھا کہ عورتیں اور لڑکیاں ایرانی عورتوں کے حجاب کی طرز پر حجاب استعمال کر رہی ہیں۔ آج مغربی دنیا بھی رفتہ رفتہ اسلامی حجاب کی جانب راغب ہو رہی ہے۔

عالم اسلام کے مشرقی علاقے میں، جہاں تک اطلاعات حاصل ہو رہی ہیں، حقیقی و خالص و انقلابی اسلام کی عملی تصویر، ملت ایران کی اس عظیم تحریک کے اثرات لوگوں کے دلوں پر پڑے ہیں۔

یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مغربی ممالک میں، غیر اسلامی حکومتوں والے مسلم ممالک میں حجاب دشمنوں کے حملوں کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، یہ عورتوں میں حجاب کی گہری رغبت کی علامت ہے۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں جہاں پردے پر توجہ نہیں دی جاتی تھی، اسلامی ممالک میں جہاں میں نے خود نزدیک سے مشاہدہ کیا کہ پردے اور حجاب کا نام لینا گوارا نہیں کیا جاتا تھا انقلاب کے بعد عورتیں بالخصوص روشن خیال خواتین اور خصوصا طالبات میں حجاب کی شدید رغبت نظر آنے لگی۔ انہوں نے حجاب کو اپنایا اور اس کی حفاظت کی۔

مغربی ثقافت کی جبری ترویج

جس نے مغربی تہذیب یعنی در حقیقت ایران پر مغرب کے تسلط کے حق میں اور برطانیہ کے سامراجی قبضے کے مفاد میں اس زمانے میں سب سے بڑا قدم اٹھایا وہ (سابق شاہ ایران) رضا خان تھا۔ موجودہ حالات میں یہ اقدامات کتنے شرمناک سمجھے جاتے ہیں کہ کوئی بادشاہ یکبارگی ملک کے قومی لباس کو بدل دے! ہندوستان اور دنیا کے دور دراز کے علاقوں میں قوموں کے پاس اپنی پوشاک اور اپنا لباس ہے اور وہ اس پر فخر بھی کرتی ہیں، کسی طرح کی خفت محسوس نہیں کرتیں۔ لیکن ان (ایران کے شاہی دربار سے متعلق) لوگوں نے یکبارگی اعلان کر دیا کہ یہ (قومی) لباس ممنوع ہے! کیوں؟ کیونکہ اس لباس کے ساتھ صاحب علم نہیں ہوا جا سکتا! واہ بھئی واہ! ایران کے عظیم ترین سائنسداں جن کی کتابیں اب بھی یورپ میں پڑھائی جاتی ہیں اسی ثقافت اور اسی ماحول میں پلے بڑھے۔ اس لباس کا (ان پر) کیا (منفی) اثر پڑا؟ یہ کیا بات ہوئی؟! اس طرح کی مسخرے پن کی باتیں کی گئيں۔ ایک قوم کا لباس ہی بدل دیا گيا۔ عورتوں کی چادر کو ممنوع کر دیا گيا۔ اعلان کر دیا گيا " چادر میں رہ کر عورت دانشور اور سائنسداں نہیں بن سکتی اور سماجی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتی" میں سوال کرتا ہوں کہ ایران میں چادر پر پابندی لگا دینے کے بعد عورتوں نے سماجی سرگرمیوں میں کتنا حصہ لیا؟ کیا رضا خان کے دور حکومت میں یا رضا خان کے بیٹے کے دور میں عورتوں کو سماجی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی؟! نہ مردوں کو اس کی اجازت دی جاتی تھی اور نہ عورتوں کو اس کا موقع ملتا تھا۔ جس وقت ایرانی خواتین سماجی سرگرمیوں کے میدان میں اتریں اور انہوں نے ملک کو اپنے مقتدر ہاتھوں پر بلند کیا اور ملک کے مردوں کو بھی جد و جہد کے میدان میں کھینچا اس وقت وہ چادر پہنے ہوئے میدان میں آئی تھیں۔ چادر کے کیا منفی اثرات ہیں؟! کسی مرد یا کسی عورت کی سرگرمیوں میں لباس کب رکاوٹ بنتا ہے؟! یہ نادان، ان پڑھ غنڈہ رضاخان دشمن کے ہاتھوں میں پڑ گیا اور اس نے اچانک ہی ملک کا لباس بدل دیا۔ اس لئے کہ مغربی عورتوں کے ہاں سر برہنہ باہر نکلنے کا رواج تھا! مغرب سے یہ چیزیں لائی گئی تھیں۔ قوم کو جن چیزوں کی اشد ضرورت تھی وہ نہیں لائی گئیں۔ علم و دانش لانے کی کوشش نہیں کی گئی، تجربات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، سعی و کوشش اور محنت کی عادت کی پیروی نہیں کی گئی، مہم جوئی (کے جذبے) کو لانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ ہر قوم میں کچھ اچھی صفات و خصائص ہوتے ہیں، ان صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ جو چیزیں لائی گئیں انہیں آنکھ بند کرکے قبول کر لیا گيا۔ جو افکار و نظریات لائے گئے وہ بغیر غور و فکر کے من و عن قبول کر لئے گئے۔ کہا گیا کہ چونکہ یہ مغربی (افکار و نظریات) ہیں اس لئے انہیں قبول کر لینا بہتر ہے۔ لباس، غذا، انداز گفتگو اور چلنے کی روش چونکہ مغربی ہے اس لئے اسے اپنا لینا چاہئے! اس میں کسی پس و پیش کی گنجائش نہیں ہے! کسی بھی ملک کے لئے یہ صورت حال مہلک زہر کی مانند ہوتی ہے۔ یہ قطعا درست نہیں ہے۔

مسلمان عورت پر مظالم

بے ضمیر اور پست سلطنتی نظام میں عورت حقیقت میں ہر لحاظ سے مظلوم تھی۔ اگر وہ علمی میدان میں وارد ہونا چاہتی تو اسے دین و تقوا و عفت و پاکیزگی سے کنارہ کشی کرنی پڑتی تھی۔ یہ کہاں ممکن تھا کہ مسلمان خاتون یونیورسٹی، تعلیمی مراکز، علمی و ثقافتی اداروں میں آسانی سے اپنے حجاب، متانت اور وقار کو برقرار رکھتی؟ یہ کہاں ممکن تھا کہ تہران اور بعض دیگر شہروں کی سڑکوں پر مسلمان خاتون اسلامی متانت و وقار کے ساتھ یا حتی آدھے ادھورے حجاب کے ساتھ آسانی سے گزر جائے اور اسے مغربی فحاشی و فساد کے دلدادہ افراد کے رکیک جملوں کا سامنا نہ کرنا پڑے؟ نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس ملک میں عورتوں کے لئے حصول علم تقریبا نا ممکن ہو گیا تھا۔ البتہ اس میں کچھ استثنا بھی ہے لیکن اکثر و بیشتر عورتوں کے لئے علمی میدان میں وارد ہونا ممکن نہیں ہو پاتا تھا۔ اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ حجاب ترک کر دیں اور تقوی و اسلامی وقار سے خود کو الگ کر لیں۔

ایران میں حجاب اور عورتوں کی سماجی ترقی

اسلام، انقلاب اور امام (خمینی رہ) نے اس ملک میں آکر عورت کو سیاسی سرگرمیوں کے محور و مرکز میں پہنچا دیا اور انقلاب کا پرچم خواتین کے سپرد کر دیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ عورتوں نے اپنے حجاب و وقار و اسلامی متانت، دین و تقوا اور عفت و پاکدامنی سے بھی خود کو آراستہ رکھا۔ آج مسلمان ایرانی عورت کی گردن پر کوئی حق باقی نہیں رہ گيا ہے جو ادا نہ ہوا ہے۔

آپ غور کیجئے! جب ایک مسلمان عورت اپنی فطرت اور حقیقت کی سمت لوٹتی ہے تو کیسے کیسے شاہکار تخلیق کرتی ہے! بحمد اللہ ہمارے انقلاب اور اسلامی نظام میں اس کا مشاہدہ کیا گيا اور آج بھی یہ چیز ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے کب عورتوں کی یہ قدرت و عظمت دیکھی تھی جو آج مادران شہدا کے ہاں دیکھ رہے ہیں؟! ہم نے نوجوان لڑکیوں کا یہ ایثار کہاں دیکھا تھا کہ وہ اپنے عزیز شوہروں کو محاذ جنگ پر بھیجیں اور یہ لوگ پورے اطمینان کے ساتھ ان میدانوں میں سرگرم عمل رہیں؟ یہ عظمت اسلام ہے جو انقلاب کے ایام میں اور آج بھی ہماری انقلابی خواتین کے چہروں سے ہویدا ہے۔ یہ پروپیگنڈہ نہیں کیا جانا چاہئے کہ حجاب اور عفت کی حفاظت کے ساتھ، گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی پرورش کے ساتھ انسان علمی میدانوں میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا۔ آج ہم اپنے سماج میں بحمد اللہ کتنی خاتون سائنسدانوں اور مختلف میدانوں کی ماہر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں! محنتی، با صلاحیت اور با ارزش طالبات سے لیکر فارغ التحصیل خواتین اور ممتاز و صف اول کی ڈاکٹروں تک! اس وقت اسلامی جمہوریہ میں مختلف علمی شعبے خواتین کے ہاتھوں میں ہیں۔ ان عورتوں کے ہاتھوں میں جنہوں نے اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کی ہے، حجاب کی بھی مکمل پابندی کی ہے، اسلامی روش کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش بھی کی ہے، جو اسلام کا حکم ہے اسی انداز سے شوہر کے تعلق سے اپنے فرائض بھی انجام دئے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ علمی اور سیاسی سرگرمیاں بھی انجام دے رہی ہیں۔ اسلامی ماحول میں، اسلامی مزاج کے ساتھ خاتون حقیقی کمال تک پہنچ سکتی ہے۔ آرائشی سامان اور استعمال کی چیز بنے بغیر۔

ایران کی مسلمان خواتین کا پیغام

ایرانی خواتین بالخصوص وہ عورتیں جو مختلف علمی و سائنسی شعبوں میں، اسلام اور اسلامی احکامات کے دائرے میں رہتے ہوئے اور سب سے بڑھ کر حجاب کی پابندی کے ساتھ آگے بڑھنے میں کامیاب ہوئی ہیں، وہ اپنے عمل سے دنیا کی عورتوں، لڑکیوں اور طالبات کو یہ دکھائیں کہ نہ تو تعلیم کے معنی بے راہروی کے ہیں اور نہ ہی تحصیل علم کا لازمہ مرد اور عورت کے ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے متعلق اخلاقی اصول و ضوابط سے بے اعتنائی ہے۔ ان ضوابط اور اقدار کی مکمل پابندی کرتے ہوئے تعلیم بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور خود کو بلند مقامات پر پہنچایا بھی جا سکتا ہے اور ساتھ ہی مسلمان خاتون کے وجود کو اسلام کے عالمی پیغام کے ایک نمونے کے طور پر پیش بھی کیا جا سکتا ہے۔

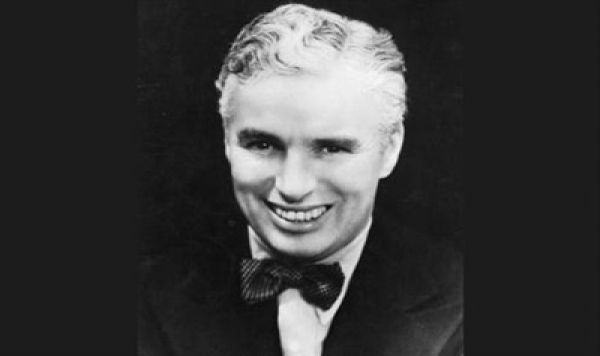

چارلی چیپلن کا اپنی بیٹی گیرالڈن کے نام ایک خط

میری بیٹی !

ابھی رات کا وقت ہے ، ایک کرسمس رات ۔ تمام بےنام جنگیں میرے چھوٹے سے قلعے میں محوخواب ہیں ۔ تیرے بہن بھائیوں میں کوئی بھی نہیں جاگ رہا حتی آپ کی ماں بھی سوئی ہوئی ہیں.

میں تکیف کے ساته ان سوئے ہوئے پرندوں کے جگانے کے بغیر اپنے آپ کو اس چهوٹے کمرے تک _ موت سے پہلے ویٹینگ روم _ تک پہنچ سکا. میں تجه سے بہت دور ہوں لیکن میری آنکهیں اندهی ہوجائیں اگر ایک لمحہ تیری تصویر کو اپنے آپ سے جدا کروں۔ تیری تصویر وہاں میز پر ہے. یہاں میرے دل میں بهی ہے. لیکں تو کہاں ہے ؟ وہاں جادوگر پاریس میں. تهیٹر کے اسٹیج پر ناچتی ہے. رات کٹ سکوت میں تیرے قدم کی آواز کو سنتا ہوں. سرد اندهیرے پن میں تیری آنکهوں کے تاروں کی بجلی کو دیکهتا ہوں. میں نے سنا ہے، تیرا کردار اس تهیٹر میں ایرانی شہزادی ہے جو خان تاتار کی قیدی بن گئی ہے. شہزادی بن جاؤ اور ناچو. تارا بنو اور چمکو. لیکن اگر تماش بینوں کی تعریفی ٹهٹهہ نے اور یا اگر پهولوں کا مست کرنے والا جو تیرے لئے بهیج دیتے ہیں یہ اجارت دے۔ کسی گوشہ میں بیٹه جاؤ اور میرے خط کو پڑهو. اپنے باپ کی آواز کو سنو. میں چارلی چیپلن ہوں . جب تم بچی تهی تیرے سرهانے کے قریب بیٹهتا تها اور تمہیں کہانی سناتا تها. اسلیپینگ بیوٹی کی کہانی. میری آنکهوں کو نیند ستاتی تهی اور اسے طعنہ دیتا تها کہ جاؤ میں اپنی بیٹی کی نیند میں سو گیا ہوں. خواب دیکهتا تها تیرے ماضی کا خواب، تیرے حال کا خواب. کسی لڑکی کو اسٹیج پر دیکهتا تها. کسی فرشتے کو دیکهتا تها جو آسمان پر ناچتا ہے. اور سنتا تها کہ تماش بین یہ کہتے تهے : کیا اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ وه اس بوڑهے مسخرے کی بیٹی ہے. کیا نام تها اس کا؟ چارلز! جی. میں چارلز ہوں. آج تیری باری ہے ۔ میں ٹکڑی ٹکڑی چوڑی پتلون کے ساته ناچتا تها. اور اب تو شہزادیوں کے ریشم کپڑوں میں ناچتی ہے. یہ ناچ اور تماش بینوں کی تالیاں بجانا تجهے آسمان تک لے جائے گا. جاؤ. وہاں بهی جاؤ. لیکن کبهی کبهار زمین پر بهی آؤ. عام لوگوں کی زندگی کو دیکهو. پهیری والیوں ، ناچنے والیوں کی زندگی جو اندهیری گلی میں بهوکے پیاسے ناچتے ہیں. ان پاؤں کے ساته جو اپنی بدقسمتی سے لرزتے ہیں. میری زندگی بهی ان کی طرح تهی. ان راتوں میں، تیری بچپن کی اچهی راتوں میں جب تو میری لوری کو سنتے سنتے سوتی تهی ۔ میں جاگتا رہتا تها. تجه پر نظر ڈالتا تها. تیرے دل کی دهڑکنوں کو گنتا تها. میں اپنے آپ سے پوچهتا تها، کیا یہ چهوٹی بلّی تجهے پہنچانے گی! تو مجهے نہیں جانتی ہے. میں نے تیرے لئے زیاده کہانیاں سنائی ہیں.

لیکن کبهی اپنی کہانی کو نہیں سنایا ہے. بهوکے مسخرے کی کہانی کہ لندن کے ادنی مقاموں میں گانا گاتا تها اور خیرات اکٹهی کرتا تها.

میں نے بھوکے پن کے مزه کو چکها ہے. میں نے آوارگی کے درد کو چکها ہے. میں پهیری والے مسخرے کے درد کو محسوس کرتا ہوں کہ جو اس کے دل میں ٹهاٹهیں مارتا ہے لیکن کسی مغرور راہگیر کا کہ اسے توڑ دیتا ہے. اگرچہ میری کہانی تیرے کام نہیں آتی ہے. میں نے اسی نام سے لوگوں کو ہنسایا.

جرالدین! دنیا میں صرف ناچنا اور گانا بجانا نہیں. آدهی رات جب ہال سے باہر نکلتی ہے. امیر تعریف کرنے والوں کوبهول جاؤ. اب ٹیکسی ڈرائیور کے حال کو پوچهو. اگر ضرورتمند تها کچه رقم کپڑا خریدنے کے لئے اسے دے دو. چیک لکه کر اس کی جیب میں رکهو.

میں اپنے عامل کو پیرس میں آرڈر دے چکا ہوں. صرف تیرے ایسے خرچوں کو بے پوچه گچھ مان لے. لیکن دوسرے خرچوں کے لئے بل بهیجنا چاہیئے.

کبهی کبهار بس یا مٹرو کے ذریعہ شہر کی سیر کرو. اور یتیم بچوں پر نظر ڈالو.

میری پیاری بیٹی فن، سب سے پہلے تیرے پاؤں کو ٹور دیتا ہے. اور اس کے بعد تجهے اڑانے کے لئے پر دیتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو تماش بینوں سے افضل جان لے اسی لمحے میں اسٹیج کو چهوڑ دو . اور ٹیکسی کے ذریعہ اپنے آپ کو پیرس کے اردگرد تک پہنچاؤ. میں وہاں کو اچهی طرح جانتا ہوں. پہلے وہاں خانہ بدوشوں کا بہاری پنگھوڑا تها. تیرے جیسی ناچنے والیاں. تجه سے خوبصورت، ہوشیار اور مغرور. وہاں شانزه لیزه تهیٹر کے کهوج روشنی کی انهی کرنے والی روشنی نہیں. خانہ بدوش ناچنے والیوں کی روشنی، چاند کی روشنی ہے.

کیا تجه سے بہتر نہیں ناچتے ہیں؟! اقبال جرم کرو. میری بیٹی یہ جان لو، چالی کے گهرانے میں ہرگز کوئی آدمی اس قدر گستاخ نہیں تها کہ ٹانگے والے اور غریب آدمی کو گالی دے سکے.

![جناب خدیجہ کبری[س] کی سیرت](/ur/media/k2/items/cache/ef2cbc28bb74bd18fb9aaefb55569150_XS.jpg)