emamian

وهو القاهر فوق عباده..

قال تعالى: ﴿وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّی إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ﴾([1]).

إشارات:

- استيفاء الروح في الليل وبعثها في النهار أحد أمثلة قاهريّة الله تعالی علی الإنسان.

- إنّ موضوعة قبض الروح ينسبها القرآن الکريم إلی الله تعالی «اللهُ يَتَوَفَّی الأَنْفُسَ»، وإلی ملک الموت والملائکة في آنٍ معاً، وهذا التباين في العبارات ربّما يعود إلی أنّ الملائکة تلي أمر أرواح الأشخاص العاديين، وملک الموت - وهو ملک مقرّب - يلي أمر أرواح الأشخاص البارزين، أمّا الله تبارک وتعالی فهو يلي أمر أرواح أوليائه.

وقيل أيضاً، ربّما يکون مردّ ذلک أنّ الملائکة تقوم أوّلاً بقبض روح الإنسان، ثمّ تدفعه إلی ملک الموت (عزرائيل) وبدوره يقوم الأخير بتسليم الروح إلی ربّ العالمين، وبذلک يمکن القول: إنّ قبض الأرواح هو عمل الملائکة وملک الموت والله تعالی. إذن، فالله سبحانه هو الفاعل والمسبّب والملائکة هم المباشرون الفعليون لهذا العمل، ومن هنا، فإنّ هذا العمل تارةً ينسب إلی المسبّب، وأخری إلی المباشرين الفعليين.

- قد يکون المقصود بالملائکة الحافظين أولئک الذين يراقبون الإنسان ويحفظونه من شرّ الحوادث([2])، «لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ»([3])، أو الملائکة المأمورين بکتابة أعمال الإنسان وتسجيلها، «ورُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ»([4]).

- يقين الإنسان بمراقبة الملائکة له، حافز علی شکر الله تعالی، والإيمان بأنّ الملائکة تکتب أعمال الإنسان هو عامل حياء وتقوی.

التعاليم:

١- الله تعالی بيده القدرة والسلطة التامّة، أمّا ترک الخيار لنا فذلک لأنّه بلطفه الواسع أمهلنا في هذه الدنيا، «وهُو الْقَاهِرُ...».

٢- إنّ قاهريّة الله علی عباده کبيرة لدرجة لا تدع مجالاً لمقاومتها، «وهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ».

٣- يضمّ نظام الخلق أنواعاً عديدة للمراقبة، «حَفَظَةً».

٤- إرسال الملائکة الحافظين أمرٌ دائم، «ويُرْسِلُ».

٥- لکلّ مجموعة من الملائکة مهمّة خاصة، «حَفَظَةً... تَوَفَّتْهُ».

٦- عند قبض الروح يحضر عدد من الملائکة، «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا».

٧- الملائکة معصومون، وهم لا يتساهلون في إنجاز مهمّتهم، «لَا يُفَرِّطُونَ».کما ورد في آية أخری «لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ»([5]).

تفسير النور، سماحة الشيخ محسن قراءتي

([1]) سورة الأنعام: 61.

([2]) تفسير الميزان.

([3]) سورة الرعد، الآية ١١

([4]) سورة الزخرف، الآية ٨٠.

([5]) سورة التحريم، الآية ٦.

كيف نتعامل مع الأسئلة السّامية؟

السؤال على أنواع؛ فبعض الأسئلة مدعاة للتطور والارتقاء، وبعضها مدعاة للتراجع والهبوط. وإن اختلافها راجع إلى اختلاف دوافعها وحوافزها.

الأسئلة الدانية:

الأسئلة التي تطرح بدوافع رجعية، تنشأ من كون الإنسان يخالف حقا، ثم يطرح الأسئلة واحدا تلو الآخر ليشكك في ذاك الحق. فعلى سبيل المثال يعقتد بعض علماء فلسفة الأخلاق، إن مصدر تبلور هذا العلم؛ أي علم فلسفة الأخلاق هو أن الناس أصبحوا لا يطيقون بعض الأحكام الأخلاقية، فأقبلوا يتساءلون من قال أن لهذا العمل قيمة؟! ومن قرّر على أن يكون هذا العمل قيّما؟! كان هذا السلوك قيما في ما مضى أما الآن فليس من المعلوم أنه قد بقى على حاله. ما هو المعيار في تقييم الأعمال الجيدة والسيئة؟ وهل يمكن تغيّر هذه المعايير؟... وهكذا فتح باب فلسفة الأخلاق.

إن منطلق معظم هذه الأسئلة هو مخالفة الإنسان للأحكام الأخلاقية. فإن أمثال هذه الأسئلة تطرح في سبيل التراجع لا التقدّم. بينما الإنسان الرشيد لا يطرح مثل هذه الأسئلة المنطلقة من دوافع التراجع، ولا تتبادر في ذهنه أبدا. فمن خصائص هذا النمط من الأسئلة هو إنك إن حصلت على أجوبة ستين سؤال من هذا النوع ما زلت لم تتحرك من نقطة الصفر.

إن استفحلت ونشطت النفس الأمارة والرذائل في وجود الإنسان، وخرج الإنسان عن اعتداله يكثر في طرح الأسئلة بدافع التراجع.

مضارها:

إن هذه الأسئلة لا تضيّع وقت الإنسان وحسب، وليس ضررها الرئيس هو ضياع الوقت، بل أهمّ ضررها هو أن الإنسان بعد ما طرح أسئلته هذه قد يحصل على بعض الأجوبة الظّنية غير القطعية، ثم يتحجّر على هذه الأجوبة ويتعلق بها، أو يعشقها ولا ينفكّ عنها. هذه قاعدة مهمة وهي أنه إذا تبادر لك سؤال بدافع مخالفة الحق والتمرد عليه، عند ذلك سوف تتعلق بأسوء الأجوبة له وأكثرها بطلانا. وعليه فمن المهمّ جدا أن نسعى لمنع تبلور أمثال هذه الأسئلة في أذهاننا.

قيموا أسئلتكم

ليس كل سؤال بحري أن يطرح، فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْم»([1]). ولهذا فحري بالإنسان أن يعرض أسئلته على أستاذ في الأخلاق أو أستاذ في السير والسلوك المعنوي ليرى كيف يقيّم أسئلته. لا داعي لأن يجيب عن الأسئلة بل المهم هو أن يقيّم الإنسان من خلال أسئلته ويطلعه على روحياته ونزعاته التي خفيت عليه. إذ تنعكس صفات الإنسان وروحياته ومناخه الفكري والعقدي على أسئلته بكل وضوح.

الأسئلة الفارغة:

هناك فئة أخرى من الأسئلة لا تنطلق من أمراض ورذائل أخلاقية كالقسم الأول، ولكنها أسئلة لا فائدة لها. وهي الأسئلة التي تثار وتطرح بسبب النسيان. كالإنسان الذي يسأل عن عنوان ما، فتدلّه على ضالته ولكن سرعان ما ينسى العنوان فيرجع ويكرر سؤاله. ثم تدلّه على ضالته مرة أخرى فينسى كما نسي من قبل وهكذا! فهل يمكن أن نعتبر أسئلته هذه حبّا للعلم والمعرفة؟!

النموذج الآخر من أمثال هذه الأسئلة غير المفيدة ولعله أكثر انسجاما ببحثنا هذا، هو السؤال الناجم من عدم الفكر. وهو السؤال الذي يطرحه الإنسان لا عن وعي ودراية وتأمل، بل عن عدم فكر. ولهذا كان العلامة الطباطبائي(رض) يقول: كنت أكتم أكثر أسئلتي ولم أبدها، حتى أجد جوابها.

ذات يوم قال لي شخص: عندي أسئلة في ولاية الفقيه. قلت له: كم كتابا قرأت؟ قال: لم أقرأ شيئا. فقلت له: إذن أنا لا أجيب عن أسئلتك. قال: لماذا لم تحترم أسئلتي؟ فقلت له: ولماذا أنت لم تحترم أسئلتك؟ ولماذا لم تحترم وقتك؟ كم هو موضوع مهم لديك حيث لم تقرأ فيه كتابا واحدا؟!

الأسئلة السامية:

أما الفئة الثالثة من الأسئلة فهي الأسئلة التي تطرح بدافع التقدم والارتقاء. فإنها أسئلة ثمينة قيمة لابدّ من معرفة قدرها. إنها نور في قلب من تبادرت إليه. فبمجرد أن حقّق الإنسان في أسئلته هذه يمتلئ نورا، وكذلك إن حصل على الجواب فقد حصل على نور.

أدب التعامل مع الأسئلة السامية:

إن الاستعجال في إبداء هذه الأسئلة السامية قد ينقص من ثمن جوابها لدى رؤية الإنسان. فلنروّض أرواحنا بهذه الأسئلة فترة، ولنعجن أسئلتنا ونروّضها بالفكر والتأمل كي نزداد شوقا للجواب. فلا تستعجلوا بالخلاص من السؤال. حيث إن هذا العذاب الذي يلقيه السؤال في وجودك نور في الواقع.

يعجبني كثيرا بعض الشباب عندما يأتيني ويقول: «هناك سؤال يعتلج في قلبي منذ سبع أو ثمان سنين، فمهما حاولت أن أحصل على جوابه لم أستطع». هذا سؤال قيّم. وقد ذكر شرّاح نهج البلاغة أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قد تثاقل عن الجواب ليزداد همّام عطشا ويزداد الجواب أثرا. إن هذه الأسئلة لا تخلو من بعض الألم والعذاب على الإنسان ولكن ألمها جميل ينبغي أن نتحمله. فإنه ينوّر قلب الإنسان.

بالإضافة إلى ذلك، لماذا يستعجل الإنسان في طرح بعض الأسئلة طمعا بالجواب؟ فإن دققنا النظر في بعض هذه الأسئلة ـ التي هي ليست من نمط الأنواع السيئة الأولى ـ نجدها مشوبة ببعض الشرك الخفي. فعلى سبيل المثال تجده يبحث عن زمن موته ويسأل متى أموت. فإذا أردنا أن نحلّل سؤاله بكل ما تحيط به من دوافع ونوايا، كأنه يقول: أريد أن أتخلص من خوفي من الله والتوكل على الله والثقة بالله والاستغاثة بالله. أريد أن أدبر أموري بنفسي وأطلع على مصير حياتي بالكامل.

أو قد يسأل: هل أن الله راض عني أم لا. لماذا يسأل هذا السؤال؟ إنه سؤال جميل ولكن ينبغي للإنسان أن يصبر عليه. فقد شاء الله أن لا يجيبنا عن هذا السؤال، وإلا فليس من الصعب عليه أن يطلعنا على رضاه أو عدمه تجاهنا. كان يقدر على أن يخلق لكم ملائكة بعدد شعر رؤوسكم ليجيبوا عن أسئلتكم في كل آن ولحظة. فهل تتصورون أن قد عازه ملائكة فلم يرسلهم؟! إنه كان قادرا على كل هذا ولكن من المؤكد أن هناك نور في هذا الغموض. فلعل إصرارك على هذا السؤال يدل على أنك بصدد التخلص من أعباء العلاقة الجميلة بالله، عبر بعض المعلومات. إذ بعض أنواع الجهل تارة يزيد من جمال علاقة العبد بمولاه. راجعوا خطبة القاصعة لأمير المؤمنين ففيها إشارات إلى هذا المضمون.

وتارة سؤالك جيد، ولكن ليس علاجه طرحه و إبداءه. فقد ورد عن أهل البيت (عليهم السلام): «مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ عَلَّمَهُ اللَّهُ مَا لَمْ يَعْلَم»([2]). كما كان الشيخ بهجت (رض) يؤكد على هذا الحديث وكثيرا ما أجاب سائليه بمضمون هذه الرواية. فطريق الحصول على جواب بعض الأسئلة السامية ليس السؤال، بل العمل بالعلم، ولا سيما في المسائل المعنوية فإن عملت بمقتضى معرفتك وعلمك تحصل على باقي المعارف والعلوم بحسب عملك. وإلا فإن سألنا بلا عمل وأعطينا الجواب يخاف علينا أن لا نقنع بالجواب، أو نقنع به ولا نؤمن به، أو نؤمن به ولا نعمل به ما يؤدي إلى تفاقم أمراضنا ورجوعنا إلى الأسوء. ولهذا قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «إِنَّكُمْ إِلَى الْعَمَلِ بِمَا عُلِّمْتُمْ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى تَعَلُّمِ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ»([3]).

في حديث عنوان البصري عن الإمام الصادق (عليه السلام) وهو حديث عرفاني معروف، وكان العلامة القاضي (رض) يوصي تلامذته بحمله وقراءته يوميا، جاء فيه أن الإمام الصادق (عليه السلام) لم يستجب لعنوان في المرة الأولى. أما في المرة الثانية فأجابه وقال له (عليه السلام): «لیس العلم بالتعلم إنما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک وتعالى أن یبدیه فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسک حقیقة العبودیة واطلب العلم باستعماله واستفهم الله یفهمک»([4]). هذا النمط من العلم هو ما يسمّى بالعلم اللدنّي، أو الفرقان والبصيرة.

قف عند دوافع السؤال والنوايا المحيطة به

إن همام قد سأل وصف المتقين لا توصية أو موعظة في هذا المجال. فنحن نرى أكثر الناس يبحثون عن الوصايا في مسار السلوك المعنوي. أما همام فقد سأل سؤالا آخرا. لم يقل لأمير المؤمنين (عليه السلام): كيف أصبح متقيا؟ بل قال: صف لي المتقين. وهل توافقونني بأن لا يخطر على بالنا أمثال هذا السؤال؟ فنحن لا نبحث عن وصف المتقين أو المؤمنين عادة، ولكن لماذا؟ نحن نبحث عن طرق الصلاح وأساليب النجاح وهكذا. وكأنما نريد أن نقرأ مادة دراسية ونمتحن فيها. فإذا أمعنا النظر ودققنا في خفايا نوايا الإنسان وزوايا مشاعره لعلنا نجده يريد التخلص من قيود العبودية وأعبائها، أو يريد أن يمتحن في هذه المادة ويخلص منها ومصاعبها. وهذا يحكي عن نظرتنا الخاطئة لحقائق الدين والعبادة.

ليس أمامنا هدف الوصول إلى الله ولقائه. وإنما هو مسير وحركة إلى الله. ولكن كثير من الناس يسألون عن سبيل الله لكي يخلص من الحركة والسير في هذا الدرب يوما ما! وهل في هذا الدرب إزعاج وشرّ حتى يبغي الخلاص منه.

من الذين لا يتحملون مصاعب هذا الدرب وأعباء الطريق؟ أتعرفون من هم؟ أولئك الذين لا يطيقون الخوف والشوق في سبيل الله؟ أولئك الذين لا يطيقون صمت الله والغموض الذي يحيط بالعبد في حركة عبادته. انظروا إلى أدعية أهل البيت وحتى إلى أشعار العرفاء وعبّاد الله، حيث كانت حياتهم كلّها توسلا وإصرارا وطلبا وكأن لم تنفكّ من عقدهم واحدة. لابد أن نرصد نوايانا الخفية في زوايا السؤال مخافة أن لا يمتزج سؤالنا عن الطريق، بأمثال هذه النوايا الباطلة. فقد سئل الإمام الصادق (عليه السلام): «قِيلَ لَهُ أَيْنَ طَرِيقُ الرَّاحَةِ، فَقَالَ عليه السلام: فِي خِلَافِ الْهَوَ.ى قِيلَ فَمَتَى يَجِدُ عَبْدٌ الرَّاحَةَ. فَقَالَ عليه السلام: عِنْدَ أَوَّلِ يَوْمٍ يَصِيرُ فِي الْجَنَّةِ». فهذا السائل وإن سأل عن الطريق ولكن في واقع أمره كان يبحث عن أصل الراحة لا عن طريقها.

سماحة الشيخ علي رضا بناهيان - بتصرّف

([1])بحار الأنوار، ج1، ص224.

([2]) بحار الأنوار، ج75، ص189.

([3]) عيون الحكم والمواعظ لليثي، ص 174؛ غرر الحكم ودرر الكلم، ص 268.

([4]) بحار الأنوار، ج1، ص225.

خصائص المشرّع في القرآن الكريم

الصفة الأولى:

ينبغي أن يكون المشرع متمتعاً بما لا نهاية له من المعرفة بكل المصالح الفردية والاجتماعية والجسمية والروحية والمادية والنفسية، لكي يتمكن من وضع قانون يشمل أبعاد كيان الإنسان كلها.

وهذه الصفة لا تتوفر إلا في الله تعالى، فهو الذي ينبغي له أن يضع القوانين لحياة البشر.

الصفة الثانية:

ينبغي أن يكون المشرع بعيداً عن الأنانية والتعصب الفئوي ويضع القانون طبقاً للحق والعدالة، حيث إن العلم بالمصالح والمفاسد لا يكفي وحده لواضع القانون، فقد نجد شخصاً يعرف المصالح القانونية جيداً لكن الميول الشخصية والعائلية أو الفئوية تمنعه من وضع القانون بالشكل الذي يراه مناسباً، فمثل هذا الشخص يقدم شيئاً باسم القانون يحقق في معظمه مصالحه أو مصالح فئته، وهكذا يجب أن يكون المشرع ـ فضلاً عن الوعي بالمصالح والمفاسد ـ شخصاً لا تؤدي به أنانيته وتعصبه الفئوي إلى إضاعة الحق والعدالة.

هذه القواعد التي ذكرناها توضح لنا أن البشر العاديين لا يتصفون بهذه الحصانة، أي أن كل إنسان يخضع ـ شاء أم أبى ـ لبعض الرغبات، ومن المستبعد جداً وربما من المستحيل حصول الثقة بحصانته التامة من اتباع الهوى والنزعات الشخصية، أما الله تعالى فهو عالم علماً كاملاً بالمصالح والمفاسد وكذلك لا يصيبه نفع أو ضرر من أي عمل.

إنه في غنى مطلق، ولا يتأثر بأية رغبة، فهذا إذن دليل آخر على وجوب وضع القانون من قبل الله تعالى، لأنه منزّه وبعيد عن الرغبات النفسية ومراعاة المصالح الشخصية والفئوية.

التوحيد والشرك في قضية التشريع:

التوحيد الذي يعد أساس الفكر الإسلامي يقتضي أن يكون واضع القانون هو الله تعالى وحده، بمعنى: إننا نعلم أن من شؤون التوحيد؛ (ربوبية الله التشريعية) أي كما أن على الموحّد أن يؤمن بأنه لا خالق إلا الله، وأن مدير العالم هو الله تبارك وتعالى وأن له ربوبية العالم التكوينية؛ أن يؤمن كذلك أن (الربوبية التشريعية) تختص به تعالى، أي يلزم إطاعة الله تعالى وحده، إطاعة مطلقة.

والخلل الذي أصاب إبليس فأدّى إلى كفره وهلاكه الأبدي هو النقص في هذه الربوبية التشريعية، وإلا فإنه كان مؤمناً بالربوبية التكوينية وبالمعاد، ولهذا أكد القرآن الكريم على هذا الموضوع كثيراً واعتبر الذين ينكرون الربوبية التشريعية مشركين، ولكن ليس كالمشركين الذين تسري عليهم الأحكام الخاصة بالمشركين في الظاهر، بل إنهم مشركون في الباطن ولن ينالوا السعادة التي تختص بالموحدين.

يقول تعالى بشأن أهل الكتاب: ﴿اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباَ من دون الله﴾([1]).

أي أن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم ورهبانهم (أرباباً) وجعلوها شركاء لله ـ وكما ورد في الروايات بشأن تفسير هذه الآية ـاعتبروا طاعتهم المطلقة واجبة كطاعة الله وكان كل ما يقولونه مقدساً لديهم كقانون الله.

وقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام قوله بعد ذكر هذه الآية: "والله ما صلّوا لهم ولا صاموا، ولكن أطاعوهم في معصية الله".

على أية حال فإن (الربوبية التشريعية) تعني تسليم الإنسان أمام الله وإيمانه بأن حق الأمر والنهي يختص به تعالى وأنه وحده الذي يجب إطاعة أوامره كلها، أو الشخص الذي عيّنه الله تعالى للأمر والنهي أو الذين فوّض إليهم الله تعالى الأمر والنهي وأجازهم فيه، وإلا فليس لأي أحد حق أمر عباد الله ونهيهم بشكل مستقل. وهذه النظرة التوحيدية تقتضي أيضاً أن يختص حق التشريع في الأصل بالله تعالى، ولو وضع أحد غيره قانوناً ليأخذ به الناس فينبغي أن يستند إلى قانون الله ويصدر بإذنه التشريعي، والصفات التي ذكرناها للمشرع هي في الحقيقة أدلة أوردناها لإثبات هذا الأمر، وهناك أدلة أخر أيضاً ولكن أهمها هذه الأدلة:

أولاًـ علم الله المطلق، حيث يتمتع تعالى بالعلم اللامتناهي.

ثانياًـ إن الله لا ينتفع أو يتضرّر بسلوك الناس ولا يخضع في التشريع لتأثير الميول الفردية والفئوية بل يضع من القوانين ما يقتضيه الحق والعدل.

ثالثاًـ إن حق الولاية والتشريع والأمر والنهي يختص أساساً بالله تعالى، لأنه هو الرب، فالربوبية التكوينية والتشريعية تختص به أيضاً.

خصائص المشرع في القرآن:

فيما يخص الميزات التي ذكرناها للمشرع، يمكننا أن نورد آيات كثيرة من القرآن الكريم كشواهد على ذلك، ففضلاً عن الآيات التي تعتبر (الربوبية المطلقة) و(المالكية والملكية) مختصة بالله تعالى، مثل: ﴿يسبح لله ما في السموات وما فيالأرض الملك القدوس﴾ حيث تقتضي الملكية أن ينحصر بيده تدبير شؤون المجتمع ويطيعه الجميع، وكذلك الآيات التي تدل على (ولاية الله المطلقة ومولويته) والتي تقول إن الله مولى العباد والناس عباده فيجب عليهم إطاعة مولاهم، فضلاً عن هذه الآيات التي هي كثيرة جداً؛ هناك عدة مجموعات من الآيات الأخرى التي تدل على هذا الأمر، وهي:

أـ مجموعة الآيات التي تقول إن الحكم يختص بالله؛ ففضلاً عن الربوبية والمالكية والملكية وسائر العناوين التي تدل على التزام هذا الأمر، لدينا آيات تدل بصراحة على (أن الأصالة في الحكم تختص بالله) ومنها هذه، الآية الكريمة: ﴿إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه...﴾([2]).

فكلمة (الحكم) تستخدم أحياناً للدلالة على معانٍ أخر غير المعنى الذي نقصده هنا، ولكن في هذه الآية يأتي بعدها بشكل مقصود قوله تعالى: ﴿أمر ألا تعبدوا إلا إياه﴾، ومن هنا يتضح تماماً أن الأمر والنهي من مستلزمات هذا (الحكم)، وهذه الحاكمية التي تختص بالله تعالى تقتضي أن يكون الأمر والنهي لله على العباد، وأن على العباد أن يطيعوا أوامره ونواهيه.

ب ـ كذلك هناك آيات كثيرة تدل على أنه يجب على البشر (التسليم المطلق) لله تعالى واتباع دينه وتعاليمه، ومن هذه الآيات: ﴿ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن﴾([3]).

فمعنى الإسلام أساساً هو كما قال الإمام علي (عليه السلام).

(الإسلام هو التسليم)([4]).

ويقول تعالى في آية أخرى: ﴿أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون﴾([5]).

والإنسان الذي هو من مخلوقات الله أيضاً عليه أن يطيع الله ولا يقبل ديناً غير الدين الإلهي، إذ يقول تعالى بعد آيتين: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾([6]).

ج ـ كما أن هناك آيات أخرى توجب على البشر الرجوع إلى حكم الله عند اختلافهم، مثل: ﴿وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله﴾([7]).

فمن الواضح أن القضايا الاجتماعية والحقوقية مما يحدث فيه خلاف وتضادّ فمن اللازم أن نطلب حكمها من الله ونأخذ منه قانونها.

وفي بعض الآيات يؤكد الله تعالى على النبي (صلى الله عليه وآله) بأن عليه أن يحكم بما أنزل هو عليه وعدم اتباع هوى النفس أو ميول الآخرين وتجاهل الأوامر التي أنزلها الله عليه، ومن هذه الآيات: ﴿فاحكم بينهم بما أنزل الله﴾([8]).

﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك﴾([9]).

ومن الواضح أن شخص النبّي (صلى الله عليه وآله) كان مبرّأً من هذا الأمر لكونه معصوماً، ولكن هذا الخطاب الإلهي كان من أجل التأكيد وكذلك لكي يعلم الآخرون أن أحكام الله ينبغي أن تراعى بدقة ولا تتجاهل أو تهمل، من أجل ذلك يؤكد الله تعالى مراراً على النبي (صلى الله عليه وآله) أن عليه أن يحكم بما أنزل الله، حيث يقول تعالى في ثلاث آيات متتاليات:

﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾([10]).

﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون﴾([11]).

﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾([12]).

فالتأكيد المتتالي على هذا الأمر يدل على أنه يحظى بأهمية كبرى عند الله تعالى حتى ظل يؤكد عليه ويكرره هكذا.

د ـ وأخيراً في القرآن آيات جاء فيها ذم كثير للذين يضعون من عند أنفسهم قانوناً ويعينون حلالاً وحراماً، وقد تعرض هؤلاء لاستنكار شديد وأدين عملهم، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿قل ءآلله أذن لكم أم على الله تفترون﴾([13]).

حيث يأمر الله تعالى نبيّه بأن يسأل الذين يحللون أموراً ويحرمون أخرى من عند أنفسهم فيحرفون بعض اللحوم ويحلّلون بعضاً آخر أي أنهم يحددون الحلال والحرام كما يشتهون ويضعون قانوناً من عند أنفسهم، أن يسألهم هل إن الله أذن لهم بأن يفعلوا ذلك أم أنهم يفترون على الله؟ فهذا الاستفهام الوارد في عبارة ﴿ءالله أذن لكم﴾ استفهام استنكاري، أي أنهم يفترون بالتأكيد، لأن الله لم يأذن لهم بأن يفعلوا ذلك.

وهكذا فالذي يحدد حلالاً أو حراماً دون إذن الله ويضع قانوناً للناس تشمله هذه الآية التي تصفه بأنه افترى على الله.

وفي آيات أخرى ورد ذم بهذا التعبير للذين يفترون على الله كقوله تعالى: ﴿ومن أظلم ممن افترى على الله كذب﴾([14]).

أي من هو أظلم ممن وضع من عنده قانوناً ونسبه إلى الله دون أن يأذن الله له بذلك؟ فلا ظلم أعلى من أن يضع أحد قانوناً من عند نفسه ويقدمه إلى الناس بعنوان القانون الإلهي ويدعوهم إلى اتباعه.

وفي سورة الأنعام خمس عشرة آية (من الآية 136 وحتى الآية 150) يذكر فيها الله تعالى مواضع مختلفة من الأحكام التي وضعها المشركون من عند أنفسهم وعينوا فيها الحلال والحرام، حيث أدان القرآن الكريم فعلهم هذا وصرّح بأنهم لا يملكون مثل هذا الحق بل عليهم اتباع ما أنزل الله الذي له وحده الحق في تشريع القوانين للناس وتعيين الحلال والحرام.

وفي سور أخرى أيضاً مثل النحل والكهف وهود والعنكبوت وغيرها آيات تحكي عدم مشروعية عمل هؤلاء الذين كانوا يضعون القوانين من عندهم ويريدون تطبيقها على المجتمع ودعوة الناس إلى اتباعها وتصفهم بالشرك، من كل ذلك نستنتج: أن القرآن الكريم يرى أن الله تعالى يعلم الحق والعدل أفضل من غيره بسبب ربوبيته التكوينية، وكذلك بسبب احاطته العلمية بصلاح الناس وفسادهم، حيث تقول الآية الكريمة: ﴿قل الله يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمّن لا يهدّي إلا أن يهدى﴾([15]).

فهو الذي يعرف الحق أصالة، ويحيط علماً بكل الحقائق والمصالح والمفاسد، وهو الذي يختص بالمولوية تجاه العباد الذين يجب عليهم إطاعته بحكم عبوديتهم له.

فلهذه الأدلة ينبغي أن يكون المشرع أصالة هو الله تعالى، وسوف نوضح أن هذا الكلام لا يعني أن الآخرين لا يحق لهم التشريع،حيث يمكن أن يدور الحديث في نظام الحكم الإسلامي حول أسلوب آخر من التشريع أيضاً شريطة أن يستند إلى إذن الله، فلو وجد شكل من أشكال التشريع يسير بموازاة القوانين الإلهية ويستند إلى إذن الله فلن يكون شركاً بل وينبغي اتباعه أيضاً، أما لو كان مستقلاً وغير مستند إلى إذن الله، فلن تكون له قيمة في نظر الإسلام، ولا يمكن اعتبار مضمونه إسلامياً، ولا يلزم المسلمين ـ كونهم مسلمين ـ اتباع مثل هذا القانون.

الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي (قدس سره)

([1]) التوبة: 31.

([2]) يوسف: 40.

([3]) لقمان: 22.

([4]) نهج البلاغة، قصار الحكم: 125.

([5]) آل عمران: 83.

([6]) آل عمران: 85.

([7]) الشورى: 10.

([8]) الشورى: 48.

([9]) الشورى: 49.

([10]) المائدة: 44.

([11]) المائدة: 45.

([12]) المائدة: 47.

([13]) يونس: 59.

([14]) هود: 18.

([15]) يونس: 35.

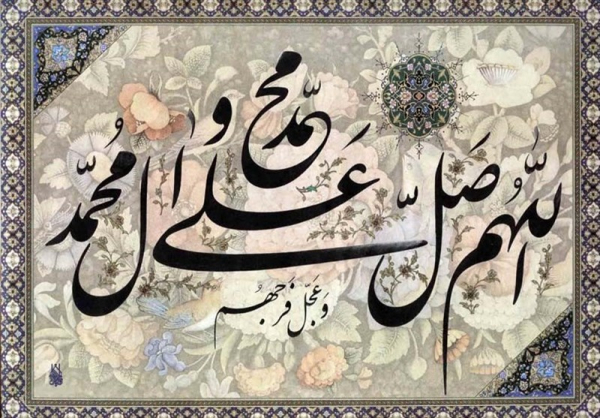

الصلاة على محمّد وآله في الدعاء

أهم نقطة في الدعاء، بعد الحمد والثناء على الله تعالى هو الصلاة على محمّد وآل محمّد أولياء أمور المسلمين. وتحتل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأهل بيته مساحة واسعة جداً من الأدعية، وقد ورد في النصوص الاسلامية تركيز وتأكيد كبيران على هذه الصلوات. ولهذا الاهتمام سبب واضح، فإن الله تعالى يريد أن نجعل من الدعاء وسيلة لارتباط المسلمين بأولياء أمورهم، واعتصامهم بحبل الولاء الذي جعله الله تعالى عصمة للمسلمين. والصلوات من أهم أسباب هذا الارتباط النفسي، فإن حلقات الولاء ممتدة بين الله تعالى وعباده، وولاء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأهل بيته من أهم هذه الحلقات.

ويقع الولاء لرسول الله صلي الله عليه واله وسلم في امتداد الولاء لله، والولاء لأهل البيت عليهم السلام امتداد الولاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأكيد هذا الولاء وتعميقه من تأكيد الولاء لله، ومن تعميق الولاء لله تعالى وتثبيته. وهذا باب واسع من المعرفة لا يمكن ايجازه في هذا الموضع ولا يمكن أن نبسط الكلام فيه، كما ينبغي، ولعل الله تعالى يوفقني للحديث عن هذه النقطة الهامة والحساسة في الثقافة الاسلامية، وفي تكوين الأمة الأسلامية في موضع آخر.

وقد ورد في النصوص الاسلامية تأكيد بليغ وكثير على ذلك. وفيما يلي نورد بعض النصوص ذات العلاقة بهذا الموضوع.

وأعظمها نص من كتاب الله. يقول تعالى:

(إنّ الله وملائكته يُصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلموا تسليما)([1]).

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصلاة علي نور على الصراط»([2]).

وعنه صلي الله عليه واله وسلم: «إن أبخل الناس من ذكرت عنده، ولم يصل علي»([3]).

وروى عبدالله بن نعيم، قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام: إني دخلت البيت، ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمّد وآله. فقال: أما إنه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجت به».

وعن الباقر والصادق عليه السلام: «الثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة الصلاة على محمّد وعلى أهل بيته»([4]).

وعن أمير المؤمنين عليه برواية الشريف في نهج البلاغة:

«إذا كان لك الى الله سبحانه حاجة فابدأ بمسألة الصلاة على رسوله صلي الله عليه واله وسلم ثم سل حاجتك؟ فإن الله اكرم من أن يسأل حاجتين، فيقضي إحداهما ويمنع الأخرى»([5]).

والدعاء للأنبياء والمرسلين وأوصيائهم من هذا الدعاء.

وقد ورد الصلاة والسّلام على الأنبياء وأوصيائهم عموماً، أو على نحو التشخيص والتعيين والتسمية كثيراً في نصوص الأدعية المأثورة عن أهل البيت، ومن ذلك الدعاء الوارد في (عمل أم داود) في الأيام البيض من شهر رجب، وهو دعاء مروي عن الإمام الصادق.

نموذج من الصلاة على محمّد وآل محمد:

وهو من أدعية الصحيفة السجادية: «رب صل على محمّد وآل محمد، المنتجب، المصطفي، المكرّم، المقرّب أفضل صلواتك وبارك عليه أتم بركاتك، وترحم عليه امتع رحماتك.

رب صل على محمّد وآله صلاة زاكية، لا تكون صلاة ازكى منها، وصل عليه صلاة نامية، لا تكون صلاة أنمى منها، وصل عليه صلاة راضية، لا تكون صلاة فوقها، رب صل على محمّد صلاة ترضيه، وتزيد على رضاه، وصل عليه صلاة ترضيك، وتزيد على رضاك، وصل عليه صلاة لا نرضى له إلا بها، ولا ترى غيره لها أهلاً.. رب صل على محمد وآله صلاة تنتظم صلوات ملائكتك وانبيائك ورسلك وأهل طاعتك».

الدعاء عند أهل البيت (عليهم السلام)، سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي (رحمه الله)

([1]) الاحزاب: 56.

([2]) كنز العمال: ح 2149.

([3]) كنز العمال: ح 2144.

([4]) بحار الانوار 71: 374.

([5]) نهج البلاغة، قسم الحكم، حكمة رقم 361.

مواد غذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم

أعلنت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.

وتقول في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "الطماطم مدرجة في قائمة المواد الغذائية المحرمة على المرضى الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي. لأنه عند تناولهم الطماطم، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ. ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء. وكل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون الطماطم وبالطبع عن تناول البيتزا بالطماطم".

ووفقا للأخصائية، تدرج في قائمة المواد المسببة للحرقة بالإضافة إلى الطماطم والمعجون: القهوة والحمضيات والشوكولاتة والمعجنات وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزء منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة

مسيرة الأعلام بالقدس.. تأهب أمني إسرائيلي لحماية المتظاهرين ودعوات فلسطينية لـ"يوم غضب"

نحو ألفي شرطي إسرائيلي سيؤمنون مسارات مسيرة الأعلام التي ينظمها يمينيون متطرفون (غيتي)

بدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الاستعدادات لتوفير الحماية ليمينيين إسرائيليين من المتوقع أن يشاركوا مساء اليوم في مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس الشرقية، في حين دعا فلسطينيون إلى "يوم غضب" في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ونشرت الشرطة تعزيزات كبيرة في القدس، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن حوالي ألفي شرطي سينتشرون في محيط المسارات التي سيسلكها المشاركون في المسيرة.

وتمثل المسيرة -التي من المقرر أن تبدأ الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (15:30 بتوقيت غرينتش) تحديا فوريا لرئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، الذي تولى المنصب يوم الأحد، منهيا حكم بنيامين نتنياهو الذي استمر 12 عاما.

وصدّق وزير الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة على تنظيم المسيرة التي ستتوجه إلى منطقة باب العامود، التي سيتم إغلاقها أمام الفلسطينيين.

وأفادت مراسلة الجزيرة في القدس بأن 20 مستوطنا، بينهم اليميني المتطرف يهودا غليك، اقتحموا صباح اليوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك.

من جهتها دعت فصائل فلسطينية إلى المرابطة في ساحات المسجد الأقصى والنفير العام في المناطق الفلسطينية كافة وداخل الخط الأخضر.

ودعت الفصائل الفلسطينية، التي وصفت المسيرة بأنها استفزاز، إلى "يوم غضب" في غزة والضفة الغربية. وحذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من تجدد الأعمال العدائية إذا مضت المسيرة قدما.

ووجّه نشطاء فلسطينيون دعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للاحتشاد في باب العامود بالتزامن مع المسيرة الاستفزازية.

تداعيات خطيرة

كما قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على تويتر "نحذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنتج عن نية قوة الاحتلال السماح للمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين بالمضي قدما في مسيرة الأعلام في القدس المحتلة".

وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينزلاند على تويتر "التوتر يتصاعد مجددا في القدس في ظرف أمني وسياسي هش وحساس للغاية، في وقت تشارك فيه الأمم المتحدة ومصر في تعزيز وقف إطلاق النار".

وأضاف "أحث جميع الأطراف المعنية على التصرف بمسؤولية وتجنب أي استفزاز من شأنه أن يقود إلى جولة أخرى من المواجهات".

على صعيد متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي سيزيد من نشر بطاريات القبة الحديدية، خشية تجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على خلفية المسيرة.

ورفضت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الشهر طلب منظمات اليمين الإسرائيلية تنظيم المسيرة الخميس الماضي، لكن تحت ضغط رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو تمت الموافقة على تنظيمها اليوم الثلاثاء.

وكان من المقرر أن تنظم المسيرة الشهر الماضي بمناسبة ذكرى احتلال القدس الشرقية وفق التقويم العبري، ولكن جرى تأجيلها إثر العدوان على غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

قائد الثورة: مستقبل البلاد مرهون بتصويت المواطنيين في الانتخابات

اعلن قائد الثورة آية الله خامنئي اليوم الاربعاء أن مستقبل البلاد خلال الاعوام الاربعة المقبلة مرهون بتصويت المواطنيين في الانتخابات ومشاركتهم فيها.

وقال قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي في كلمة حول الانتخابات في ايران اليوم الاربعاء ان الركن الرئيسي في الجمهورية الإسلامية يعتمد على الشعب الإيراني

وأضاف اية الله السيد علي الخامنئي أن الانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد يومين هي حدث مصيري بالنسبة للبلاد، معتبراً أن "الوسائل الإعلامية لأعداء إيران تسعى إلى التشويش على أذهان الشعب لثنيه عن المشاركة في الانتخابات".

كما لفت سماحته إلى أنه "لم تتعرض انتخابات في أي بلد لعداوة من الخارج كما يحدث مع الانتخابات الإيرانية"، مؤكداً أن "هدف الأعداء هو ابتعاد الشعب الإيراني عن نظام الجمهورية الإسلامية".

واشار قائد الثورة إلى أن الشعب الإيراني كان يشارك دائماً في الانتخابات ويفشل كل مخططات الأعداء، قائلاً إن أعداء إيران يعارضون الانتخابات التي تجري في البلاد.

واعتبر الامام الخامنئي أن "إجراء الانتخابات دليل على تواجد الشعب في الساحة ، والنظام يتمتع برصيد شعبي". وتابع ان لدى ايران قدرات عسكرية واقتصادية، لكن القدرة الأهم تتمثل في الحضور الشعبي المؤيد لنظام الجمهورية".

وفي السياق، رأى سماحته أن المشاركة القليلة للشعب يتبعها زيادة ضغوط الأعداء على إيران، مضيفاً أن "انتخاب رئيس الجمهورية بنسبة أصوات مرتفعة يمنحه قدرة أكبر على مواجهة التحديات".

ووفقاً لقائد الثورة الاسلامية ، فإن "المناظرات الرئاسية التي جرت في إيران تشير إلى الروح التنافسية بين المرشحين"، مؤكداً أن هناك دول تدير شؤون شعوبها بشكل قبلي.

وقال إن مقاطعة صناديق الإقتراع لا تحل المشاكل في البلاد، داعياً الشباب إلى المشاركة في الانتخابات بقوة والمساهمة في تحفيز الناس على التصويت.

وأشار قائد الثورة إلى أن البعض في الداخل لديه رؤية ضعيفة ويسعى لبث اليأس، مضيفاً ان إيران قوية مقتدرة ولديها طاقات واسعة مؤكدا ضرورة مواجهة أي انتهاك بشكل صارم.

ودعا قائد الثورة الحكومة القادمة الى الاهتمام بالشريحة المستضعفة والمحرومة مضیفا أنني اتقبل عتب المواطنين تجاه الوضع الراهن لكن الحل يكمن في المشاركة في الانتخابات وانتخاب من سيعمل على حل المشاكل.

وتابع آية الله الخامنئي ان ايران بلد قوي وتتمتع بقدرات وطاقات كبيرة فاينما عقدنا العزم تمكنا من حل المشاكل وان انتاج اللقاح الايراني المضاد لفيروس كورونا خير شاهد ودليل.

واضاف آية الله خامنئي: قبل اعوام كنا بحاجة الى النظائر الطبية المشعة وخلال بضعة اشهر قمنا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% ووفرنا ما كنا نحتاجه من نظائر .

غزة في خاصرة الحكومة الاسرائيلية الجديدة

دعوات للنفير العام انطلقت في كل مساجد قطاع غزة وكأن التاريخ القريب يعيد نفسه من جديد، نفير وتكبير وتهليل ضد مسيرات الأعلام الاسرائيلية وضد انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى وأحياء مدينة القدس حتى وصل الأمر الشهر الماضي الى أن غردت صواريخ المقاومة فوق الأرض المحتلة.. فهل يتكرر ذات السيناريو في ظل الحكومة الجديدة ؟

إن الإنجاز الوحيد للحكومة الاسرائيلية الجديدة هو اسقاط نتنياهو وربما هو القرار الوحيد الذي ستجد عليه إجماعاً بين أعضائها ، فهي أكثر الحكومات الاسرائيلة تناقضا ولا تمتلك برنامجاً موحداً ولا رؤية واضحة لحل أزماتها التي تراكمت لاسيما بعد الجمود السياسي طيلة عامان أجريت خلالها أربع انتخابات اسرائيلية أضعفت النظام العام داخل المؤسسات الاسرائيلية، فالإرث الذي تركه نتنياهو سيكون ثقيلاً على أي مسؤول اسرائيلي فقد سلم نتنياهو الحكومة الجديدة اقتصاداً متآكلاً ، ونظاماً أمنياً مشوهاً وصورة مهتزة للجيش الاسرائيلي الذي يمتلك أقوى الأسلحة في العالم والذي لم يستطع حتى الدقيقة الأخيرة من معركة سيف القدس أن يوقف صواريخ المقاومة ، ولم تكن قبته التي تباهى بها أمام العالم قادرة على الصمود أمام ضربات المقاومة ، حتى ملف التطبيع الملف الوحيد الذي نجح نتنياهو في تمريره يتأرجح الآن في ظل حالة الوحدة الفسلطينية الشعبية في الميدان وإجماعها على خيار المقاومة حيث أثبت الفلسطينيون أن تخلي بعض العرب عنهم لا يعني هزيمتهم وأن قرار الفلسطينيين سيبقى مستقلاً ولن يخضع لابتزاز المطبعين ..

وبالتالي كيف ستواجه الحكومة الجديدة شعباً مازال ينبض بحب القدس ولم تنجح تقسيمات الجغرافيا في تقطيع أواصره فمعركة سيف القدس أثبتت أن فلسطين لا تقبل القسمة الا على نفسها ..

ولكن سوء حقبة نتنياهو بكل ما فيها من إجرام وتهويد واستيطان لن تكون أقل بشاعة من حكومة نفتالي بينيت ، فمنذ اللحظات الأولى لمنح الكنيست الاسرائيلي الثقة للحكومة الاسرائيلية الجديدة حتى أكد زعيمها على أن مشروع الاستيطان قائم بل سيتمدد ولن يتوقف ، وبالتالي فهي حكومة عنصرية استيطانية تهويدية كيف لا وهي تحوى أكثر الأعضاء والأحزاب الصهيونية تطرفا ..

أما غزة فستبقى الرقم الصعب في حسابات حكومة بينيت التي يبدو أنها لا تملك الا المزيد من الضغط على الفلسطينيين عبر استغلال حاجاتهم الإنسانية فواصلت تشديد الحصار ومنع الإعمار ووقف دخول المساعدات ظناً منها أنها الوسيلة الأكثر نفعاً لكنه نوع من أنواع الغباء السياسي الذي عودنا عليه نتنياهو طيلة فترة حكمه ويبدو أنه أورثه لمن خلفه ، فغزة طيلة ١٤ عاما من الحصار صمدت ولم ترفع الراية البيضاء بل طورت قدراتها القتالية وصنعت أسلحتها بأقل الامكانيات وبالتالي الابتزاز الاسرائيلي لحاجات غزة الإنسانية لن يأتي بنتيجة، ومحاولة ربط الملفات ببعضها لاسيما قضية الأسرى الصهاينة لدى المقاومة والإعمار فهو ضرب من الخيال فغزة لا تخضع لسياسة ليّ الأعناق أو الأيدي ، والحكومة الاسرائيلية الجديدة بضعف تكوينها وتناقض برامجها لن تنجح فيما فشل به نتنياهو وعليها أن تستفيد من الدروس السابقة فغزة حالة استثنائية ، فالمجازر والدمار والمقايضة على حاجاتها الانسانية والاقتصادية تجربة فشل بها نتنياهو طيلة ١٢ عاما من حكمه والآن عليهم البحث في خيارات أخرى لذلك يحاولون أن يُصعّدوا من لهجتهم ويستمروا في مسيرات الأعلام فهم يريدون استفزاز المقاومة الفلسطينية ليُخرجوا أقصى طاقتها ، لكن المقاومة ومنذ زمن ليس بعيد لم تعد قراراتها مجرد رد فعل بل تخضع لحسابات دقيقة وأفعال محسوبة ولهذا ستُفوّت الفرصة على الحكومة الاسرائيلية الجديدة لتوجيه أي ضربة لغزة لأن المقاومة تدرك أنها حكومة أضعف من أن تتخذ قرارا بتجديد معركة سيف القدس لأن ذلك يعني أن تُقتل في مهدها قبل حتى أن تحبو ..

إسراء البحيصي

المصدر:العالم

الشعب الايراني والعرس الانتخابي العظيم

الشعب الايراني المجاهد على موعد غدا الجمعة 18/6/2021 مع الانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة التي ينظر اليها خبراء المنطقة والمراقبون باهتمام كبير باعتبارها انتخابات مفصلية تؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الثورة والدولة الاسلاميتين داخليا وخارجيا.

في هذا المجال قال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي في كلمته امس( ان الشعب الايراني سيشارك في الانتخابات وسيعطي النظام السياسي مرة أخرى مزيدا من العزة. فالاعداء يریدون ابعاد الشعب عن نظامه الاسلامي والانتخابات تعد عملا صالحا تغضب الاعداء).

من الواضح إننا بحاجة ماسة حقا لتحرير الجمهورية الاسلامية من اشكال الترهل والتدجين والبيروقراطية والقوالب الخشبية التي تقف حجر عثرة امام تنفيذ الاهداف الثورية الكبرى.

واقع الامر ان الشعب الايراني يتطلع الى انعطافة جبارة في جميع مفاصل الدولة التي طالما اكتوت من تأثيرات التوجهات الحزبية والفئوية التي كانت احيانا تمارس دورا اعلى من مستوى الحكومة وتضع امام مسيرتها العقبات التي لم تعد سوى بالضرر الفادح على المواطنين ومعايشهم وحقوقهم في الحياة الكريمة .

ولطالما اكد سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي (دام ظله الوارف) ان ينحي السياسيون مصالحهم جانبا وان يركزوا جهودهم على خدمة الوطن والمواطن انطلاقا من المكاسب الوطنية التي حققتها ايران بفضل دماء الشهداء وتضحيات ابناء الشعب وصبرهم وثباتهم بوجه الضغوط الاستكبارية الاميركية والغربية، ووقوفهم بقوة بوجه المؤامرات الداخلية التي تحركها "اسرائيل" والاطراف المعادية للجمهورية الاسلامية.

بالنسبة للشعب الايراني من غير المفيد اليوم الرهان على الخطب والشعارات السياسية لان المواطنين يهمهم الافعال والنتائج والمعطيات . وبعد اكثر من 42 عاما فانهم اصبحوا يمتلكون خبرة واسعة وتجربة عملية ورؤية ناضجة ستجعلهم يسجلون ملحمة انتخابية كبرى تفوق بحضورها الانتخابات الرئاسية السابقة.

من المعروف ان الانتخابات في مختلف بلدان العالم تستند الى اصوات الناخبين وقد اثبتت الجمهورية الاسلامية خلال عشرات الانتخابات طيلة العقود الماضية ان الشعب فيها ذو حضور حاسم، كما ان عمليات الاقتراع فيها اكثر نزاهة وشفافية ومصداقية حتى من الدول الغربية التي تتشدق بالديمقراطية والحريات.

الامام الخامنئي اكد في هذا الصدد (ان كل الانتخابات الماضية في ايران كانت سليمة ونزيهة و انه دون مشاركة وحضور المواطنين في الساحات لا يتحقق ركن الجمهورية في النظام السياسي الاسلامي الايراني).

نستطيع التاكيد على ان الانتخابات الرئاسية الثالثة عشر ستكون مصيرية وذات ابعاد جذرية على مستوى غربلة مسيرة الثورة والدولة في ايران من تلك المواقف والشوائب والشخصيات التي تسببت في تراجع هذه المسيرة وجنحت في سلوكياتها الى المهادنة مع الولايات المتحدة والغرب.

من المؤكد ان ابناء الشعب وخلال الاسابيع الماضية من المناظرات السياسية والتصريحات الانتخابية خرجوا حتما برؤيتهم الثاقبة عن المرشح الشجاع والمقاوم الذي سيكون مؤهلا وجامعا للشرائط لتولي منصب رئيس الجمهورية للفترة القادمة، وهكذا فانهم سيكونون هم متخذي القرار النهائي في عملية اطلاق النهضة الجبارة المرتقبة التي ستضمن خيارات الجمهورية الاسلامية وتصون ثوابتها ومبادئها الثورية بكل قوة وصلابة وتصميم راسخ.

بقلم - حميد حلمي البغدادي

بمناسبة ذكرى مولدها؛ السيدة فاطمة المعصومة (ع) فضائلها ومناقبها

تمر على محبي آل البيت (عليهم السَّلَام) ومواليهم مناسبات كثيرة، يبتهجون فيها فرحًا وسرورًا، ومنها الولادات المباركة: وفي هذه الأيام تمر علينا ذكرى طيبة هي ولادة السَّيِّدة الجليلة القدر (فَاطِمَة المعصومة (صلوات الله تعالى وسلامه عليها).

نهنئ ولادة النور ولادة السيّدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم ،واخت الامام الرضا عليهم السّلام ..وقد نالت قسطاً وافراً من العلم والمعرفة، قد تلقته من معدنه الصافي، وأخذته من منبعه العذب، حتى غدت ذات شأن ومقام..ويحتفل العالم الاسلامي اليوم بذكرى ولادة السيدة المعصومة ويوم الفتاة المسلمة نتوقف اكثر عند سيرتها.

لمحة من حياتها (عليها السَّلَام) الاجتماعية:

أولًا: ولادتها (عليها السَّلَام) المباركة:

وُلِدت السَّيِّدة العلويَّة فَاطِمّة المعصومة (عليها السَّلَام) سليلة الطّهر والعفاف، بنت الإمام موسى بن جَعَفر الكاظم (عليهما السَّلَام)، في ذلك البيت الطَّاهر وكانت الظروف التي ألمت بأهل البيت (عليهم السَّلَام) آنذاك عصيبة جدًا لما كان يُمارس ضد آل البيت (عليهم السَّلَام) من ظلمٍ وتعسّفٍ من قِبل حُكَّام بني العبَّاس (لعنهم الله)، إلى حدٍ غاب فيها عن المؤرخين والرواة تسجيل أحداث الولادة للسيِّدة المعصومة (عليها السَّلَام) وتأريخها، أو ذكر شيء مما يتعلق بها.

فاختلفوا في تحديد سنة ولادتها (عليها السَّلَام)، وإنَّ مما جاء في المصادر التَّاريخية: أنَّ ولادتها (صلوات الله تعالى وسلامه عليها) كانت في غرة شهر ذي القعدة سنة 173 ه، في مدينة جدّها رسول الله (صلَّى الله عليه وآله).

وقيل: إنَّ ولادتها (عليها السَّلَام) بعد التأريخ المذكور أعلاه وقبل سنة 179 ه، وهي السنة التي قبض فيها على الإمام الكاظم (عليه السَّلَام) وأودع السجن، وهو الرأي الأرجح عند بعض العلماء الأجلاء، ووردت مدينة قم المقدَّسة في سنة 201ه.

ثانيًا: أسمها (عليها السَّلَام) وألقابها:

كان اسمها (عليها السَّلَام) (فَاطِمَة)، تيمنا باسم جدّتها السَّيِّدة فاطمة الزَّهرَاء (عليها أفضل الصَّلَاة والسَّلَام)، ولهذا الاسم في نفوس آل البيت (عليهم أفضل الصَّلَاة والسَّلَام) آثار كبيرة وخصوصيّة عظيمة، فيروى: أنَّ الإمام الكاظم (صلوات الله تعالى وسلامه عليه) كانت له أربع بنات بهذا الاسم.

أما ألقابها (عليها السَّلَام) فكان أشهرها (المعصومة)، اقترن هذا اللقب باسمها (عليه السَّلَام)، كما اقترن لقب (الزَّهراء) باسم جدّتها فَاطِمَة (صلوات الله تعالى وسلامه عليها)، ولهذه التسمية من الدلالة ما لا يخفى، فإنها تدل على أن السيدة فاطمة (عليها السَّلَام) قد بلغت من الكمال والنَّزاهة والفضل مرتبة شامخة.

ومنها لقب (كريمة أهل البيت (عليهم السَّلَام): فإن أهل البيت (عليهم أفضل الصَّلَاة والسَّلَام) قد جمعوا غر الفضائل والمناقب وجميل الصفات، ومن أبرز تلك الخصال الكرم، وقد عرفوه بأنه إيثار الآخر بالخير ولا تستعمله العرب إلا في المحاسن الكثيرة، ولا يقال كريم حتى يظهر منه ذلك، والكريم هو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

وعلى ضوء هذا المعنى الشامل للكرم يتجلى لنا المراد من وصف أهل البيت (عليهم السَّلَام) بأنهم أكرم النَّاس على الإطلاق لما اشتملوا عليه من أنواع الخير والشرف والفضائل.

ومن ألقابها الأخرى (عليه السَّلَام)، هي: الطاهرة، الحميدة، البرة، الرشيدة، التقية، النقية، الرضية، المرضية، السيدة، أخت الرضا (عليهما السَّلَام)، الصديقة وغيرها.

ثالثًا: نشأتها (عليها السَّلَام):

نشأت وعاشت (صلوات الله تعالى وسلامه عليها) في كنف شقيقها الرِّضا (عليه أفضل الصَّلَاة والسَّلَام)، فهي (عليها السَّلَام) أخته لأُمّه وأبيه (عليهم السَّلَام)- فأولاها العناية الخاصة في تربيتها ورعايتها، وغدت تتلقى من أخيها العلم والحكمة في بيت العصمة والطهارة، فأصبحت ذات علم ورواية ومقام حتى غدت أفضل بنات الإمام موسى بن جعفر (عليهم أفضل الصَّلَاة والسَّلَام السَّلَام).

رابعًا: صفاتها (عليها السَّلَام):

أ- علو مقامها ورفعة درجتها:

أخذت هذه السِّيِّدة الجليلة العلم والمعرفة والفضائل والمناقب عن بيت العصمة، لاسيما عن معلمها الأول ومربيها الإمام الرِّضا (عليه السَّلَام) حتى غدت ذات شأن عند الله تعالى كما جاء في زيارتها (عليها السَّلَام)، وأن شفاعتها كفيلة بإدخال الشِّيعة بأجمعهم إلى الجنّة، كما تحدث بذلك جدها الإمام الصادق (عليه السَّلَام)، فبالرغم من قلة المصادر التي تناولت حياة هذه السيِّدة الجليلة (عليها أفضل الصَّلَاة والسَّلَام)، إِلَّا أن لدينا ما يكفي للكشف عن بلوغها مرتبة عالية في المقام الرَّفيع في العلم والمعرفة، قد بلغت من الكمال والنَّزاهة والفضل مرتَّبة شامخة حيث سمَّاها الإمام (عليه السَّلَام) بـ(المَعْصُومَة)، وسنذكر الحديث الذي تضمن هذا المعنى في الفقرات التالية- والعصمة: تعني الحفظ والوقاية، ولولا أن السَّيِّدة فَاطِمَة المَعْصُومَة (صلوات الله تعالى وسلامه عليها) بلغت من المنزلة مكانة عظيمة لما كان الإمام المعصوم (عليه أفضل الصَّلَاة والسَّلَام السَّلَام) يقول ذلك.

فهل من المعقول أن يقال في حقّها (عليها أفضل الصَّلَاة والسَّلَام): بأنَّها مَعْصُومَة ولا تكون قد بلغت من العلم مكانة يكشف لها الواقع على ما هو عليه، أليست العصمة تستلزم العلم والمعرفة؟.

ومما يؤيد ذلك ما روي من رواية مفادها: (أنَّ جمعًا من الشيعة قَصَدُوا بيت الإمام موسى بن جعفر (عليهما أفضل الصَّلَاة والسَّلَام) للتَّشرّف بلقائه والسَّلَام عليه، فأخبروا أن الإمام (عليه السَّلَام) خرج في سفر وكانت لديهم عدة مسائل فكتبوها، وأعطوها للسَّيِّدة فَاطِمَة المَعْصُومَة (عليها السَّلَام) ثم انصرفوا.

وفي اليوم التالي - وكانوا قد عزموا على الرَّحيل إلى وطنهم – مرُّوا ببيت الإمام (عليه السلام)، ورأوا أن الإمام (عليه السَّلَام) لم يعد من سفره بعد، ونظرا إلى أنه لا بد لهم أن يسافروا طلبوا مسائلهم على أن يقدموها للإمام (عليه السَّلَام) في سفر آخر لهم للمدينة، فسلمت السَّيِّدة فَاطِمَة المعصومة (عليها السَّلَام) المسائل إليهم بعد أن كتبت أجوبتها، ولما رأوا ذلك فرحوا وخرجوا من المدينة قاصدين ديارهم.

وفي أثناء الطريق التقوا بالإمام الكاظم (عليه السَّلَام) وهو في طريقه إلى المدينة، فحكوا له ما جرى لهم فطلب إليهم أن يروه تلك المسائل، فلما نظر في المسائل وأجوبتها، قال ثلاثا: (فداها أبوها).

فهذه الرواية: تدلّ على أن السَّيِّدة فَاطِمَة المَعْصُومَة (صلوات الله تعالى وسلامه عليها) عاصرت أباها مدة طويلة من الزمن، وثانيًا: تدلّ على المقام العلمي الرفيع الذي بلغته السَّيِّدة فَاطِمَة المَعْصُومَة (عليها أفضل الصَّلَاة والسَّلَام).

ب-قول المعصوم في حقّها:

ورد في حق السَّيِّدة فاطمة المعصومة (عليها أفضل الصَّلَاة والسَّلَام) العديد من الأحاديث والأقوال الصَّادرة من أئمة أهل البيت (صلوات الله تعالى وسلامه عليهم)، ومنها قول أخيها الإمام الرّضا (عليه السَّلَام) إذ روي عنه أنه قال: (من زار المعصومة بقم كمن زارني).

وكذلك قال (عليه السَّلَام): (من زارها فله الجنَّة)، وعن ابن أخيها الإمام مُحَمَّد الجواد (عليهما السَّلَام) قال: (من زار قبر عمتي بقُم فله الجنَّة).

وما هذا إلَّا الكلام المختصر عن وولادة هذه السَّيِّدة الجليلة فاطمة بنت الإمام موسى بن جَعْفَر الكاظم (عليهم السَّلَام) وحياتها، فمبارك لشيعة أمير المؤمنين (عليه السَّلَام) هذه الولادة الميمونة المباركة...