emamian

مجلس الوزراء الايراني يوافق على الالغاء المتبادل للتأشيرات مع العراق

وافق مجلس الوزراء الايراني على اصدار لوائح تتعلق بالغاء متبادل لتأشيرات الدخول لحملة الجوازات العادية بين ايران والعراق.

وبيّن الموقع الرسمي للحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، أن مجلس الوزراء أقر في جلسته اليوم، ايجاد لوائح لالغاء تأشيرات الدخول لحملة جوزات السفر العادية لمدة 45 يوما بين ايران والعراق شريطة الاجراء المتبادل بين البلدين، وذلك بهدف تسهيل زيارة الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة في العراق سيما في فترة أربعينية الامام الحسين (ع)

ماذا وراء زيادة المساعدات الأميركية للجيش اللبناني؟

في الوقت الذي تركزت فيه أنظار العالم على اشتعال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أعلنت إدارة "بايدن" بهدوء زيادة بقيمة 15 مليون دولار في حزمة المساعدات السنوية للجيش اللبناني، وقد تساعد هذه الخطوة على الحفاظ على حد أدنى من الأمن في لبنان مع منع المزيد من التورط الأمريكي في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن تؤدي زيادة المساعدات للجيش اللبناني إلى الحفاظ على مستوى من النفوذ الأمريكي في لبنان في الوقت الذي تحاول دول متنافسة تكثيف دورها فيه.

ومع ذلك، فإن التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الأمريكيون ضد "حزب الله" اللبناني تطرح سؤالًا حول ما إذا كانت هذه المساعدات المتزايدة تأتي في إطار أجندة معادية لمحور المقاومة الذي هزم "إسرائيل" مؤخرا في عملية سيف القدس.

من المثير للاهتمام أن الإعلان عن زيادة المساعدات للجيش اللبناني تزامن مع خطاب من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس "جريجوري ميكس" وبعض المشرعين الديمقراطيين إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكين" للتأكيد على أن دعم لبنان أصبح ضرورة أمنية الآن.

وحذر الخطاب من أن المزيد من التدهور في البلاد يمكن أن يشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، كما حذر من تدهور الجيش اللبناني نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، وشدد على ضرورة زيادة المساعدة للجيش.

وجادل المشرعون الديمقراطيون بأن هذه الخطوة ضرورية لمنع "حزب الله" من الاستفادة من الوضع على حد تعبيرهم.

وبعد تعرض لبنان لأزمة اقتصادية غير مسبوقة شهدت تدهور العملة المحلية لمستويات قياسية وغياب شبه كامل للحكومة منذ ما يقرب من 10 أشهر، ناهيك عن آثار جائحة "كورونا" وانفجار مرفأ بيروت، أصبحت البلاد أرضًا مثالية لتكاثر "الميليشيات الأخرى"، مثل "تنظيم داعش الوهابي" و"القاعدة" التي تزدهر في مثل هذه الظروف.

وبالرغم أن لبنان لم يكن ضحية هجمات هذه التنظيمات الارهابية بنفس المستوى الذي شوهد في بلدان مثل سوريا والعراق، لكنه لم يسلم منها تمامًا. وخاض الجيش اللبناني نفسه معركة طويلة في عام 2007 امتدت لأشهر ضد تنظيم ما يسمى بـ"فتح الإسلام" الذي يستلهم أفكاره من "القاعدة"، وتكبد الجيش خسائر كبيرة قبل هزيمة التنظيم الارهابي.

كما أنشأ تنظيم "القاعدة" فرعا لنفسه في لبنان تحت اسم "كتائب عبد الله عزام" في عام 2009، وأعلنت هذه المجموعة مسؤوليتها عن تفجير انتحاري مزدوج استهدف السفارة الإيرانية في بيروت في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وعن هجوم على المركز الثقافي الإيراني في بيروت في فبراير/شباط 2014.

وفي الوقت نفسه، انضم ما يقدر بنحو 900 مقاتل لبناني إلى صفوف تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات االارهابية في سوريا.

وجاء اعتقال 18 من أعضاء "داعش" في بلدة حدودية لبنانية مع سوريا من قبل الجيش اللبناني في فبراير/شباط الماضي كدلالة على أن هؤلاء الارهابيون ما زالوا يشكلون تهديدا للبلاد وقد يسعون إلى الاستفادة من وضعها المتدهور.

ومع ذلك، فإن السؤال الكبير هو ما إذا كانت واشنطن تزيد من مساعداتها لمنع مثل هذا السيناريو أم إذا كان لديها هدف آخر يتمثل في استهداف "حزب الله أو مآرب أخرى، قد تكشف عنها الأيام والشهور وربما السنين المقبلة.

المصدر:العالم

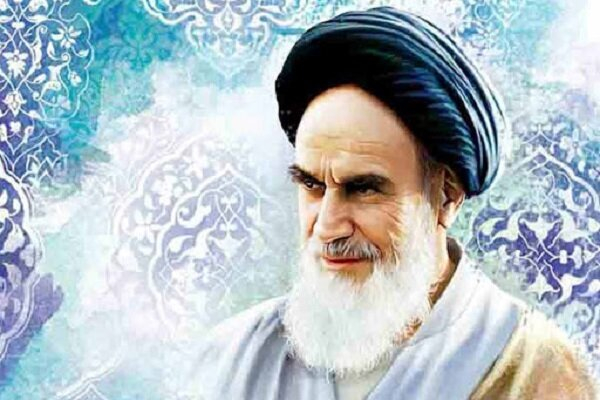

قائد الثورة : الامام الخميني كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه

اكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي ان الامام الخميني (قدس سره) كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه.

جاء ذلك في الخطاب الذي القاها قائد الثورة اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاين لرحيل الامام الخميني (قدس سره) ، ويبث مباشرة عبر القناة الاولى وقناة خبر بالتلفزيون الايراني والاذاعة الايرانية وموقع المكتب الاعلامي لقائد الثورة.

وقال آية الله الخامنئي : ان المتربصين والأعداء لم يطيقوا تحمّل تأسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية منذ تأسيسها.

واضاف: ان صمود الامام الخميني (رض) وحزمه وانتصارات الشعب الايراني أسقطوا التوقعات التي تحدثت عن إمكانية زوال الجمهورية الاسلامية، والذين كانوا يتنبّؤون بزوال الجمهورية الاسلامية فشلوا.

وأكد سماحته ان الجمهورية الاسلامية نامية ومتقدّمة وان سرّ نجاح الثورة يكمن في كلمتي "الثورة" و"الاسلامية".

واضاف : ان الامام الخميني (رض) كان إنسانًا كبيرًا من جوانب مختلفة كالمعرفة الدينية، وكان يؤمن كثيرًا بقدرات الشعب وصموده وعزمه.

وقال : ان الامام الخميني (رض) كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده ووفائه، موضحا ان سر صمود الثورة الإسلامية يكمن في تلازم الجمهورية والإسلامية أي حكم الشعب والإسلام.

واضاف قائد الثورة: ان الامام الخميني (رض) كان مُلمًّا بكلّ تفاصيل إسلامية النظام وسيادة الشعب الدينية، ولذلك كان له معارضون أشداء يعارضون حاكمية الاسلام.

وأكد سماحته: ان حاكمية الإسلام تتجلى بوضوح في القرآن الكريم والإمام الخميني (قدس سره) قد سار على هذا النهج في تأسيس الجمهورية الإسلامية.

وقال قائد الثورة الاسلامية : ان الامام الخميني (رض كان يعتقد بان حاكمية الاسلام تعتمد على أهل المعارف الدينية، وان مسؤولية الشعب تنبع من تعاليم الاسلام.

واضاف: ان مشروع الامام الراحل (رض) استطاع أن يجعل من الشعب الايراني حاكمًا وسيّدًا لمصيره وواثقًا بنفسه بعد الدكتاتورية المطلقة، وأنقذ الشعب ووثق به وبقدراته وجاء به الى الساحة.

واردف آية الله الخامنئي: ان الثورة الاسلامية اليوم شجرة ضخمة وصلبة ولا طوفان أو إعصار يستطيع اقتلاعها، ان كلمتي "الجمهورية" و"الاسلامية" اعتبرهما الامام الخميني فاتحة لحلّ مشاكل البلاد، مؤكدا ان الاسلام يدعو الى العدالة ويُكافح الاستكبار والفساد.

واضاف قائد الثورة: ان سيادة الشعب تُطبّق اليوم في الانتخابات، وان الامام الخميني (رض) كان يعتبر أن للتقصير في المشاركة في الانتخابات تداعيات دنيوية.

وأكد سماحته ان الشعب الإيراني أفشل المؤامرات التي كانت تُحاك ضدّه، مشيرا الى أعداء الشعب مارسوا مؤامرات أمنية وسياسية واقتصادية وباءوا بالفشل.

واشار قائد الثورة الى ان الدستور الايراني أوضح أن السياسيين هم من يجب أن يتسلّموا السلطة التنفيذية.

وقال سماحته: نعيش اليوم في اجواء الانتخابات وهناك من يريد ان يثبط عزيمة الشعب في المشاركة.

واضاف: ان الاحباطات وسوء الادارة يجب اصلاحها عبر المشاركة في الانتخابات وليس في التخلي عنها.

وشدد آية الله الخامنئي انه على يتعين على جميع افراد الشعب ان يعتبروا انفسهم مسؤولين عبر التواصي بالحق.

واكد قائد الثورة على اهمية مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتحصيح بعض الأمور وانتخاب إدارة إسلامية وحكيمة.

واضاف: أتوقّع من المرشحين ألّا أن يُطلقوا الوعود التي لا يمكن تحقيقها ولا ينبغي الوثوق بمجرد الوعود والشعارات في الانتخابات، ويجب محاسبة المرشح الذي لا يفي بوعوده.

ومضي يقول:على مرشحي الانتخابات أن يكونوا صادقين مع الشعب وألّا يُطلقوا شعارات لا تنسجم مع معتقداتهم.

وتابع قائلا: ان الخبراء الاقتصاديين يعتبرون إن محور إنقاذ اقتصاد البلاد يتم من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، ومكافحة التهريب والاستيراد الواسع ومحاربة من يملأ جيوبهم بالواردات، مضيفا: على مرشحي الانتخابات أن يعتبروا أنفسهم متعهدين لمكافحة الفساد والتهريب والاستيراد الواسع.

ودعا قائد الثورة الاسلامية الأجهزة المسؤولة بالتعويض عن عوائل المرشحين الذين لم تُحسم أهليّتهم، داعيا إلى أن تكون هذه الانتخابات مباركة ووسيلة لهزيمة الأعداء.

دراسة: أخذ فترات راحة قصيرة قد يساعد عقولنا على تعلم مهارات جديدة بسرعة فائقة

تُعد قوتنا المذهلة في التعلم جزءا محددا من كوننا بشرا، ومع ذلك ما زلنا لا نفهم تماما كيف تمتص أدمغتنا المهارات الجديدة.

وسلطت تقنيات التصوير الحديثة القوية، التي تسمح لنا بإلقاء نظرة عن كثب على كيفية عمل تقوية الذاكرة، الضوء على أهمية الراحة اليقظة في عملية التعلم

ويدرك الباحثون منذ عام 1885 أن فترات الراحة من التدريب تعزز الحفظ عند تعلم مهارات جديدة. والآن، شهد العلماء أن أدمغتنا تعيد تشغيل الذكريات الجديدة بسرعة خلال فترات التوقف المريحة هذه عندما نؤدي نشاطا جديدا، وتحدث عمليات الإعادة أسرع بما يصل إلى 20 مرة من الفعل البدني لممارسة النشاط.

وقال كبير مؤلفي الدراسة، طبيب الأعصاب ليوناردو جي كوهين، من المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NINDS)، وهو جزء من المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة: "هذا هو أول عرض للتكرار العصبي اليقظ لمهارة مكتسبة حديثا تم الحصول عليها من خلال الممارسة على البشر".

وقد عرفنا لبعض الوقت كيف يلعب النوم دورا حاسما في فسيولوجيا تقوية الذاكرة، واستقرار (أو ربما التبديل بين) الذاكرة أثناء انتقالها من التخزين على المدى القصير إلى التخزين طويل المدى.

وفي الدراسة الجديدة، راقب الباحثون كيف يمكن للراحة اليقظة أن تفعل ذلك للذاكرة الحركية، حيث يمكن أن تكون تقوية الذاكرة أقوى بشكل ملحوظ من العملية نفسها أثناء النوم.

واختبر عالم الأعصاب إيثان آر بوخ وكوهين وزملاؤهم 30 متطوعا في المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية. وقام المتطوعون بكتابة "41324" بيدهم غير المسيطرة بأسرع ما يمكن وبدقة خلال تجارب استغرقت 10 ثوان.

وعقب كل تجربة فترة راحة مدتها 10 ثوان وتكررت 36 مرة، أثناء تسجيلها من خلال تخطيط الدماغ المغناطيسي (MEG).

غوغل وعلماء هارفارد يجمعون 225 مليون صورة لإنشاء أكثر الخرائط ثلاثية الأبعاد تفصيلا للدماغ البشري!

وتقيس تقنية التصوير هذه المجالات المغناطيسية الناتجة عن التيارات الكهربائية لخلايا الدماغ، ما يوفر للباحثين لمحة عالية الدقة عن نشاط الدماغ.

ويعد تحلل المجالات المغناطيسية في أنسجة المخ أكثر حدة من انحلال المجالات الكهربائية، ما يسمح لنا بتمييز تفاصيل أكثر دقة من التقنيات الأخرى مثل تخطيط كهربية الدماغ.

ولاحظ الباحثون أن عمليات إعادة التشغيل المتكررة (قصيرة تصل إلى 50 مللي ثانية) أثناء فترات الراحة تتماشى مع المهارات المكتسبة بشكل أفضل.

ويوضح الفريق أن هذا أسرع من أن يكون شكلا من أشكال التدريب الذهني الواعي.

واستمرت إعادة العرض العصبي 50 مللي ثانية فقط، 20 مرة أسرع من السلوك الفعلي. وكانت أحداث الإعادة هذه أكثر تواترا بثلاث مرات تقريبا خلال فترات الراحة بين نوبات الممارسة، مقارنة بفترات الراحة قبل التدريب أو بعده. وبالإضافة إلى ذلك، كان تكرار إعادة العرض أعلى خلال التجارب الإحدى عشرة الأولى، عندما كان الأشخاص يتعلمون بشكل أسرع، مقارنة بالتجارب الـ 11 الأخيرة.

وعلاوة على ذلك، ارتبط تعزيز المهارات بشكل أكبر بأحداث إعادة عرض أكثر تكرارا خلال فترات الراحة بين فترات التدريب.

وأوضح بوخ: "بياناتنا تشير إلى أن تكرار الاستيقاظ السريع والمتكرر يعزز ارتباطات الحُصين والقشرة المخية الحديثة التي تم تعلمها خلال الممارسة السابقة، وهي عملية ذات صلة بتحسين الأداء اللاحق وتعزيز اليقظة للمهارات".

سبع "هفوات في الذاكرة" تدل على المرحلة المبكرة من مرض ألزهايمر!

ويعتقد الفريق أن ضغط أدمغتنا على إعادة تشغيل النشاط الذي سجلوه للتو هو ما يجند شبكات الدماغ المشاركة في معالجة هذه المهارات وتخزينها. ووجدوا أن هذا يشمل الحُصين، والمناطق الحسية الحركية، والأجزاء الداخلية من الدماغ.

وأضاف بوخ: "كان التورط القوي لنشاط الحصين والنشاط المتوسط-الزماني في إعادة تشغيل الذاكرة الحركية الإجرائية مفاجئا، نظرا لأن هذا النوع من الذاكرة غالبا ما يُعتقد أنه لا يتطلب مساهمات الحصين".

ويخطط الباحثون لاستخدام التحفيز غير الجراحي للدماغ لاختبار ما إذا كانت إعادة العرض أثناء اليقظة تلعب دورا سببيا في تعلم المهارات المبكرة ولتحديد ما إذا كان الدمج السريع يدعم أنواعا أخرى من الذاكرة.

ويقول الفريق إن فهم كيف تأخذ أدمغتنا ما نمارسه وتحوله إلى مهارة يمكن أن يسمح لنا بتحسين استراتيجيات التعلم، بما في ذلك إنشاء علاجات أكثر فعالية للأشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ.

المصدر: ساينس ألرت

تفاعل في الشارع الايراني ومواقع التواصل وارتفاع رغبة المشاركة بالانتخابات

فيما تجري الاستعدادات اللوجستية والاعلامية والدعايات على قدم وساق لاجراء الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الثالثة عشر، أكدت وزارة الداخلية الايرانية انها ستوفر الاجواء لاقامة انتخابات آمنة ونزيهة في ارجاء البلاد، كذلك بذل الجهود لتأمين المشاركة الشعبية القصوى في العملية الانتخابية.

وقال وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي: "اليوم صدر تقرير مفصل بشأن أمن الانتخابات، والإجراءات المتخذة لضمان أمن الانتخابات تتم منذ كانون الثاني الماضي وتم انشاء اللجنة الأمنية للانتخابات والأطلس الانتخابي لكل مدن البلاد".

وفيما يعتقد البعض الى ان انتشار فيروس كورونا سيكون له الاثر على نسبة المشاركة، أكدت وزارة الداخلية انها تعمل على توفير كل الاسباب لانتخابات صحية للعاملين والمصوتين على حد سواء

واضاف رحماني فضلي: "فيما يخص وباء كورونا فقد اتخذنا اجراءات عدة منها زيادة عدد الفروع وساعات التصويت ونسعى لمراعاة أقصى قدر من الظروف الصحية في كل الشعب الانتخابية".

ومع تغير طبيعة الدعاية الانتخابية ومنع التجمعات بسبب الوباء بدا للوهلة الاولى تراجع الاهتمام بها من قبل الشارع في الدورة الحالية، الا ان مع بدء المناظرات التلفزيونية بين المرشّحِين ارتفعت نسبة التفاعل الشعبي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك ارتفاع الرغبة في المشاركة فيها.

الا ان البعض يرى ان الاداء الحكومي الحالي قد يؤثر سلبا على نسبة المشاركة، فيما يعتبر اخرون بان ان الفرز الذي قام به مجلس صيانة الدستور لتحديد اهلية المرشحين قد يؤدي الى تراجع هذه النسبة، لكن استطلاعات للرأي نشرتها وسائل الاعلام ومنصات التواصل تؤكد ارتفاع مؤشر نوايا المشاركة بعد الاعلان عن اسماء المرشحين من قبل المجلس لكون ان معظم الذين ابعدوا عن الانتخابات لايمتلكون رصيدا يعتد به في الشارع.

ومهما يكن فان المناظرة الاولى التي ناقشت الوضع الاقتصادي شهدت الكثير من السجال بين المرشحين، فيما كانت المناظرة الثانية التي ناقشت السياسة الداخلية اكثر تنظيما في الاسئلة والردود،

ويشهد الاسبوع القادم مناظرة ثالثة يستعرض فيها المرشحين وجهات نظرهم بشأن السياسة الخارجية للبلاد.

وستجري الانتخابات التي ستحدد مستقبل الاعوام الاربعة القادمة لسياسية البلاد واقتصاده في دورتها الثالثة عشرة يوم الجمعة الثامن عشر من حزيران/ يونيو الحالي.

المصدر:العالم

بايدن يبدأ من بريطانيا أول رحلاته الخارجية|

يستهل الرئيس الأمريكي جو بايدن أولَ جولةٍ خارجية له منذ توليه منصبه، من بريطانيا .

وقال بايدن في تصريح صحفي قبيل مغادرته، إنه يسعى لتعزيز التحالف مع الأوروبيين، وإظهارِ وحدة الموقف معهم لموسكو وبكين.. وسيعقد بايدن لقاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قبل المشاركة في اجتماع مجموعة السبع في بريطانيا.. وبعد ذلك سيتوجه الرئيس الأمريكي إلى بروكسل لإجراء محادثاتٍ في إطار اجتماع لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي.. وبعد ذلك، سيغادر بايدن إلى جنيف للمشاركة في اجتماع القمة المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السادس عشر من الشهر الحالي.

ايران تبدأ التطعيم بلقاح محلي مضاد لكورونا خلال 10 أيام

اعلن المتحدث بأسم اللجنة الوطنية الايرانية لمكافحة كورونا، علي رضا رئيسي ان التطعيم بلقاح"كوف ايران بركت" المحلي سيتم في غضون 10 أيام.

واوضح رئيسي في حديث، ان خمس شركات ايرانية تنشط حاليا في انتاح لقاحات مضادة لكورونا ، متوقعا ان يبدأ التطعيم بلقاح "كوف ايران بركت" في غضون 10 ايام، وقال: في المرحلة الاولى سيتم تطعيم مليون جرعة من اللقاح للفئات المستهدفة.

واشار الى أن 70 % من الاشخاص بحاجة إلى التطعيم لكسر سلسلة انتشار الفيروس، موضحا ان الهدف من التطعيم هو تقليل الوفيات.

وتابع المتحدث بأسم اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا: خلال الأشهر السبعة المقبلة، سيتم تطعيم جميع الفئات المستهدفة في المرحلة الأولى من التطعيم ضد كورونا، وإذا لم نسع لإنتاج لقاحات محلية، فلن تسمح لنا الدول الأجنبية بسهولة ببيع اللقاحات، وحديث العالم اليوم عن حقوق الإنسان وأشياء من هذا القبيل ليس أكثر من مبالغة.

واشار رئيسي الى الظلم على الساحة الدولية في توزيع اللقاحات، وقال : ان كندا واميركا والدول الأوروبية اشترت اللقاحات أكثر من ثلاثة أضعاف سكانها، واستخدمت 5 دول 84٪ من اللقاحات المنتجة في العالم.

واضاف: يتم تخزين أكثر من مليوني لقاح في اميركا والعديد من الدول الأوروبية، ويوشك تاريخ انتهاء صلاحيتها على الانتهاء، بينما في بعض البلدان الفقيرة يبلغ متوسط التطيعم 25 لقاحا في اليوم.

واردف يقول : لدى السود أعلى حصيلة للوفيات في الولايات المتحدة، وللبيض امكانيات علاجية أكثر بكثير.

واوضح مساعد وزير الصحة الايراني ان الظلم على الساحة الدولية كبير لدرجة أن اميركا لم تسمح لحليفتها كندا ببيع اللقاح حتى اكتمال التطعيم في الولايات المتحدة، ومن ثم صدرت اللقاح لكندا بعد التأكد من تطعيم جميع مواطنيها.

واكد رئيسي ان انتاح لقاح مضاد لكورونا يعد أمرا حيويا، وقال: وفقا للاتفاق بين إيران وشركة كوفاكس (التابعة لمنظمة الصحة العالمية)، كان من المفترض أن تسلم هذه الشركة 16.8 مليون لقاح لإيران حتى الآن، تم تسليم 2 مليون منها فقط.

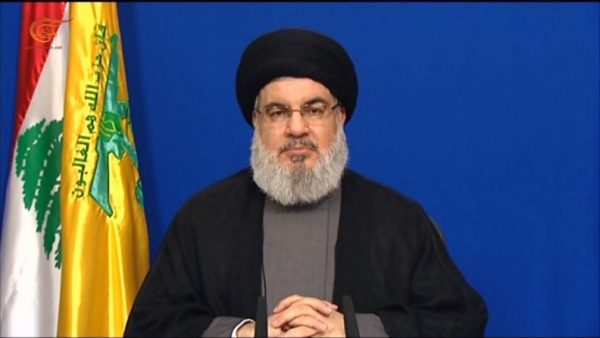

السيد نصر الله: نعمل على معادلة "الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"

أعلن الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، أن المقاومة تعمل بجِد على أن "نصل إلى معادلة مفادها أن الاعتداء على القدس يعني حرباً إقليمية"، مشيراً إلى أن "أول الغيث في المعادلة الجديدة جاء من اليمن العزيز".

وفي كلمة له في الذكرى الثلاثين لتأسيس قناة "المنار"، قال السيد نصر الله إن "من الواضح أن الفلسطينيين مصمّمون على حماية القدس، ويبقى على الأمة أن تدعمهم"، مشدّداً على أن "القدس والمسجد الأقصى هما قضية الأمة كلّها".

وأشار إلى أننا "أمام عدوّ حاقد وأحمق ومأزوم، وقد يهرب إلى الأمام من مآزقه الداخلية"، لافتاً إلى أن رئيس وزراء الاحتلال، المنتهي تكليفه، بنيامين نتنياهو "قد يذهب إلى أيّ خيار أحمق نتيجة أزمته، ويجب متابعة هذا الأمر".

وتطرّق نصر الله إلى الحرب الجائرة على اليمن، وقال إنه "منذ اليوم الأول للعدوان السعودي على الشعب اليمني، آمنّا بقدرته على الصمود والانتصار"، مشيراً إلى أن ما يعانيه اللبنانيون اليوم "هو بعضُ ما يعانيه اليمنيون منذ سنوات، من أجل إجبارهم على التنازل".

وأكد أننا"نشهد اليوم فشل العدوان السعودي الأميركي على اليمن"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تمارس الدجل والتضليل حين تقدّم نفسها كساعية لوقف الحرب على اليمن".

السيد نصر الله: حزب الله ضد اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكّرة

وبشأن الأوضاع الداخلية اللبنانية، والحديث عن انتخابات نيابية مبكّرة في حال عدم تشكيل حكومة جديدة، أكد الأمين العام لحزب الله أنه "يجب أن تُجرى الانتخابات النيابية في موعدها مهما تكن الظروف".

وأعلن السيد نصر الله أن الحزب ضد اللجوء إلى الانتخابات النيابية المبكّرة، موضحاً أنها "ليست حلاً، بل ملهاة ومضيعة للوقت"، داعياً القوى، التي تتحدّث عن انتخابات نيابية مبكّرة، إلى تأليف حكومة، ومشدّداً على أنه "يجب أن يضع المعنيون بتأليف الحكومة المشهدَ الإنساني أولاً قبل اعتباراتهم".

وبشأن موضوع الانتخابات، أكد السيد نصر الله أن "حزب الله لم يخطر في باله أصلاً تأجيلُ الانتخابات النيابية، ولم يناقش ذلك مع حلفائه".

وقال إنه يؤيّد "مواصلة السعي لتأليف الحكومة، وعدم اليأس.. ونحن نساعد (رئيس المجلس النيابي نبيه) بري في مبادرته"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يسمع المعنيون بتأليف الحكومة أوجاعَ الناس، وأن يشاهدوا القلق في عيونهم".

واعتبر أن اتهام حزب الله بأنه السببُ في الأزمة، وتجاهُلَ الأسباب الحقيقية، هما "خطاب أميركي إسرائيلي".

ولفت إلى أن "الأداء الرسمي الحالي ضعيف في مختلف الملفات، على وقع انتظار تأليف الحكومة"، داعياً إلى "معالجة هذا الأداء الرسمي الضعيف، ولاسيما أن أزمة تأليف الحكومة طالت، وقد تطول".

المحتكرون يحتكرون الدواء والمواد الغذائية

وكشف أن معلومات حزب الله تفيد بأن "الدواء موجود في مستودعات يحتكرها تجار الدواء، وكذلك المواد الغذائية"، وأن "المحتكرين يسرحون ويمرحون ويحظَون بالتغطية السياسية".

وبشأن القلق الذي عبّر عنه محبّو السيد نصر الله بعد خطابه الأخير في 25 أيار/مايو الماضي، وبدا خلاله متوعكاً صحياً، قال "أعتزّ بمحبة المحبّين وأطمئنهم إلى أنني معهم وبينهم، وسنواصل الطريق معاً إن شاء الله"، مؤكداً أنه ما زال يحلم، ولديه أمل في "أننا سنصلّي معاً في المسجد الأقصى".

36جامعة ايرانية ضمن افضل 1225 جامعة في العالم

جامعة ايرانية ضمن افضل 1225 جامعة في العالم وفي موقع الصدارة بين الدول الاسلامية وفق تصنيف "لايدن" للعام الجاري الجاري 2021.

وبناء عليه فقد تصدرت الجمهورية الاسلامية الايرانية الدول الاسلامية من حيث عدد الجامعات ضمن هذا التصنيف تلتها تركيا في المرتبة الثانية بـ 32 جامعة ومصر في المرتبة الثالثة بـ 8 جامعات.

والجامعات الايرانية التي جاءت في هذا التصنيف هي: جامعة طهران، جامعة الطب بطهران، "امیرکبیر" الصناعية، "تربيت مدرس/اعداد المدرسين/"، "شريف" الصناعية، "العلم والصناعة الايرانية"، اصفهان، جامعة "فردوسي" في مشهد، شیراز، جامعة "الشهید بهشتي" الطبية، تبریز، "الشهید بهشتي"، جامعة الطب في تبریز، الجامعة الاسلامية الحرة- وحدة العلوم والابحاث بطهران، جامعة الطب في مشهد، "خواجه نصیرالدین طوسي" الصناعية، جامعة الطب في شیراز، كيلان، کاشان، اصفهان، جامعة الطب الايرانية، سمنان، جامعة الطب في اصفهان، "الشهید باهنر" في کرمان، ارومیة، رازی، بیام نور، بوعلي سینا، "نوشیرواني" الصناعية في بابُل، شاهرود، "مالك اشتر" الصناعية، "الشهید جمران" في اهواز، "سهند" الصناعية، زنجان، مازندران، یزد.

ويعتمد هذا التصنيف معيار المرجعية العلمية (التاثير العلمي) وفق مؤشرات مثل المقالات الافضل بنسبة 1 بالمائة، المقالات الافضل بنسبة 5 بالمائة، المقالات الافضل بنسبة 10 بالمائة، المقالات الافضل بنسبة 50 بالمائة.

وفي معيار الدبلوماسية العلمية يعتمد على مؤشرات مثل التعاون العلمي والتعاون الدولي والتعاون الصناعي والتعاون العلمي لمسافة جغرافية اقل من 100 كم والتعاون العلمي لمسافة جغرافية اكثر من 5 الاف كم.

مكانة المرأة في فكر الامام الخميني (ره)

كان الامام الخميني (ره) ينظر للمرأة من أهم المؤثرت في المجتمع ولها تاثير ايجابي او سلبي على اركان النظام الاجتماعي سواء ان تسعى لاصلاح او فساد المجتمع، كتاب مكانة المرأة في فكر الامام الخميني (ره) یتضمن آراء مفجر الثورة الإسلامیة في ایران تجاه المرأة.

وكالة مهر للأنباء، انه نشرت مؤسسة تنظيم ونشرالتراث الامام الخميني كتاب مكانة المرأة في نظر الامام الخميني (ره) تجاه أهميت دورالمرأة في المجتمع الاسلامي.

يتمضن الكتاب بالرغم من أنَّ التشيع لم يطرد المرأة من مسرح الحياة، بل وضعها في مكانتها الانسانيّة الرفيعة في المجتمع.

من هذه الناحية فإنّ نظرة الامام( ره)الانسانيّة – الاسلاميّة للمرأة تفسَّر ضمن إطار نظرة الاسلام الرفيعة للمرأة.

حقيقة الانسان متجلِّيِة في روحه ووجوده لا في جسده و بدنه يجب معرفة الرجل والمرأة من الناحية الانسانيّة و ليس من الناحية الجسمانيّة الظاهريّة.

ويعتقد الامام( ره) لكونه من ابناء مذهب تحرير الأسلام في عصر الجاهلية الحديثة بإحقاق الحقوق الفرديّة والاجتماعية للمجتمع النسويِّ وقد حاول إعادة الهوية الحقيقية للمرأة.

في توضيح مكانة المرأة من وجهة نظر الامام (ره) توجد محاور متعددة في رؤيته سنتاول باختصار بعض النماذج منها:

توضيح نموذج المرأة المسلمة:

أكّد الامام( ره) في هذا المجال علي محور توضيح الشخصية النموذجيّة لنساء الأسلام الخالدات، كالسيّدة فاطمة الزهراء(س) والسيدة زينب(س) و في صياغة النموذج الأمثل للمرأة المسلمة في دورها الاجتماعي يؤكِّد على حضورها الموثّر و الفعّال ضمن رعاية القوانين والقواعد الاسلاميّة.

وصف الحالة الاجتماعيّة والثقافيّة قبل وبعد الثورة الاسلاميّة:

تتركز أفكار الامام(ره) في هذا المجال حول أضرار الوضعيّة الاجتماعيّة – الثقافيّة للنساء قبل الثورة الاسلاميّة وتوضيح مكانة و دور المرأة المسلمة القيّم في الحركات الاسلاميّة.

طرح الحلول الاجتماعيّة، السياسيّة والثقافيّة المرتبطة بمسألة المرأة:

يعتقد الامام( ره) في معرض طرح آرائه بالنسبة للمرأة وفي مختلف أزمنة النهضة الاسلاميّة أنّ " للمرأة دوراً كبيراً في المجتمع المرأة مظهر تحقيق آمال البشر، المرأة مربِّيةُ النساء و الرجال العظام، المرأة مربِّيةُ المجتمع، مربيّة البشر هي المرأة، سعادة وشقاء الدول مرتبط بوجود المرأة. المرأة بتربيتها الصحيحة تصلح الأنسان، وبتربيتها الصحيحة تُعمِّر البلاد".

أساس كلِّ السعادات حضن المرأة:

" المرأة منشأ كلِّ الخيرات. دور المرأة في العالم يمتازُ بخصوصيات ٍ معينةٍ. صلاح ُ وفسادُ ايِّ مجتمعٍ مربوطٌ بصلاحِ وفسادِ المرأة في ذلك المجتمع".

نساءُ عصرنا أثبتن دورهُّن الجتهادي إلى جانب الرجال بل تقدّمن عليهم. هؤلاء إذ هُّن مظهر العفة و الطهارة، كُنّ السبّاقات في النهضة وكُنّ السبّاقات في التضحية بأموالهنّ".

إشارة الامام ( ره) إلي دور المرأة الأمِّ:

" القرآن الكريم صانع الشخصية الأنسان، والنساءُ أيضاً يصنعن شخصية الانسان" وفقاً لهذا القول يري الامام الخمينيّ(قدس سرّه) أنّ وظيفة الأمهات مساويةٌ لوظيفة الأنبياء، وسعادةُ وشقاءُ الأمة، الدولة والدين مرتبطة بتربية الأمهات.

إشارة الامام إلى الحضور ودور المرأة في المجالات الاجتماعيّة و...

من جهةٍ أخرى أكّد الامام( ره) على الثقافة التربويّة المناسبة لأجل توفير الشروط المناسبة لحضور النساءِ المسلمات الفعّال في المجالات الأجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة، و التي يمكن تلخيصها بما يلي:

- دور المرأة في تربيةِ وبناءِ أبناء المجتمع الاسلاميِّ وسهمها البارز في الثورة الاسلاميّة.

- حاجةُ المجتمع الاسلاميِّ إلى وجود وحضور وجهاد النساء من أجل تطوير وبناء مجتمعٍ سليم.

- حريةُ المرأة ومشاركتها في مختلف المجالات، ومن جملتها النشاطاتُ الاقتصاديّة.

و نستنتجُ من مجموع آراء وبيانات الامام ( ره) أنّ المرأة المسلمة ليست قادرة فقط على أداء دورها السياسيّ والثقافيّ في المجتمع الاسلاميِّ ، وإنّما تستطيع وبشكلٍ جيدٍ أن يكون لها تأثيرَها ودورها في النشاطات والفعاليات الاقتصاديّة.

وكالة مهر للأنباء،