Super User

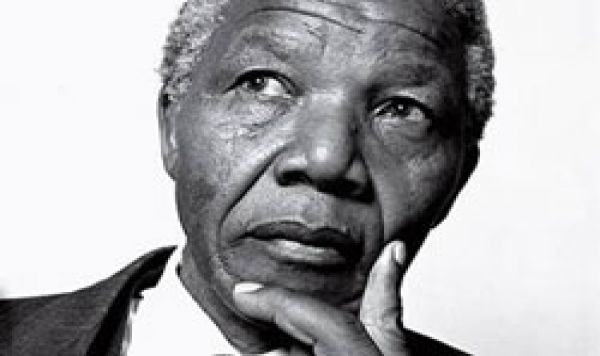

رسالة من نلسون مانديلا للعرب الثائرين

إخوتي في بلاد العُرب إخوتي في تونس ومصرأعتذر أولا عن الخوض في شؤونكم الخاصة، وسامحوني إن كنت دسست أنفي فيما لا ينبغي التقحم فيه. لكني أحسست أن واجب النصح أولا، والوفاء ثانيا لما أوليتمونا إياه من مساندة أيام قراع الفصل العنصري يحتمان علي رد الجميل وإن بإبداء رأي محّصته التجارب وعجمتْه الأيامُ وأنضجته السجون

أحبتي ثوار العرب

لا زلت أذكر ذلك اليوم بوضوح. كان يوما مشمسا من أيام كيب تاون. خرجت من السجن بعد أن سلخت بين جدرانه عشرة آلاف عام. خرجت إلى الدنيا بعد وُورِيتُ عنها سبعا وعشرين حِجةً لأني حلمت أن أرى بلادي خالية من الظلم والقهر والاستبداد ورغم أن اللحظة أمام سجن سجن فكتور فستر كانت كثيفة على المستوى الشخصي إذ سأرى وجوه أطفالي وأمهم بعد كل هذا الزمن، إلا أن السؤال الذي ملأ جوانحي حينها هو كيف سنتعامل معي إرث الظلم لنقيم مكانه عدلا؟

أكاد أحس أن هذا السؤال هو ما يقلقكم اليوم. لقد خرجتم لتوكم من سجنكم الكبير وهو سؤال قد تحُدّد الإجابة عليه طبيعة الاتجاه الذي ستنتهي إليه ثوراتكم إن إقامة العدل أصعب بكثير من هدم الظلم. فالهدم فعل سلبي والبناء فعل إيجابي. أو على لغة أحد مفكريكم – حسن الترابي- فإن إحقاق الحق أصعب بكثير من إبطال الباطل

أنا لا أتحدث العربية للأسف، لكن ما أفهمه من الترجمات التي تصلني عن تفاصيل الجدل السياسي اليومي في مصر وتونس تشي بأن معظم الوقت هناك مهدر في سب وشتم كل من كانت له صلة تعاون مع النظامين البائدين وكأن الثورة لا يمكن أن تكتمل إلا بالتشفي والإقصاء كما يبدو لي أن الاتجاه العام عندكم يميل إلى استثناء وتبكيت كل من كانت له صلة قريبة أو بعيدة بالأنظمة السابقة ذاك أمر خاطئ في نظري أنا أتفهم الأسى الذي يعتصر قلوبكم وأعرف أن مرارات الظلم ماثلة، إلا أنني أرى أن استهداف هذا القطاع الواسع من مجتمعكم قد يسبب للثورة متاعب خطيرة فمؤيدو النظام السابق كانوا يسيطرون على المال العام وعلى مفاصل الأمن والدولة وعلاقات البلد مع الخارج. فاستهدافهم قد يدفعهم إلى أن يكون إجهاض الثورة أهم هدف لهم في هذه المرحلة التي تتميز عادة بالهشاشة الأمينة وغياب التوازن. أنتم في غنى عن ذلك،

أحبتي

إن أنصار النظام السابق ممسكون بمعظم المؤسسات الاقتصادية التي قد يشكل استهدافها أو غيابها أو تحييدها كارثة اقتصادية أو عدم توازن أنتم في غنى عنه الآن عليكم أن تتذكروا أن أتباع النظام السابق في النهاية مواطنون ينتمون لهذا البلد، فاحتواؤهم ومسامحتهم هي أكبر هدية للبلاد في هذه المرحلة، ثم إنه لا يمكن جمعهم ورميهم في البحر أو تحييدهم نهائيا ثم إن لهم الحق في العبير عن أنفسهم وهو حق ينبغي أن يكون احترامه من أبجديات ما بعد الثورة

أعلم أن مما يزعجكم أن تروا ذات الوجوه التي كانت تنافق للنظام السابق تتحدث اليوم ممجدة الثورة، لكن الأسلم أن لا تواجهوهم بالتبكيت إذا مجدوا الثورة، بل شجعوهم على ذلك حتى تحيدوهم وثقوا أن المجتمع في النهاية لن ينتخب إلا من ساهم في ميلاد حريته إن النظر إلى المستقبل والتعامل معه بواقعية أهم بكثير من الوقوف عند تفاصيل الماضي المرير أذكر جيدا أني عندما خرجت من السجن كان أكبر تحد واجهني هو أن قطاعا واسعا من السود كانوا يريدون أن يحاكموا كل من كانت له صلة بالنظام السابق، لكنني وقفت دون ذلك وبرهنت الأيام أن هذا كان الخيار الأمثل ولولاه لانجرفت جنوب إفريقيا إما إلى الحرب الأهلية أو إلى الديكتاتورية من جديد. لذلك شكلت “لجنة الحقيقة والمصالحة” التي جلس فيها المعتدي والمعتدى عليه وتصارحا وسامح كل منهما الآخر

إنها سياسة مرة لكنها ناجحة

أرى أنكم بهذه الطريقة– وأنتم أدرى في النهاية- سترسلون رسائل اطمئنان إلى المجتمع الملتف حول الديكتاتوريات الأخرى أن لا خوف على مستقبلهم في ظل الديمقراطية والثورة، مما قد يجعل الكثير من المنتفعين يميلون إلى التغيير، كما قد تحجمون خوف وهلع الدكتاتوريات من طبيعة وحجم ما ينتظرها تخيلوا أننا في جنوب إفريقيا ركزنا –كما تمنى الكثيرون- على السخرية من البيض وتبكيتهم واستثنائهم وتقليم أظافرهم؟ لو حصل ذلك لما كانت قصة جنوب إفريقيا واحدة من أروع القصص النجاح الإنساني اليوم

أتمنى أن تستحضروا قولة نبيكم: “اذهبوا فأنتم الطلقاء”

مجلة فورين أفيرز: ما هو السبب الحقيقي وراء الاضطرابات في البحرين؟

في مقاله لواشنطن تايمز في التاسع عشر من أبريل الماضي ذكر ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة أنّ السلطة في البحرين كانت مجبرة على تنفيذ حملة القمع الوحشية المستمرة للاحتجاجات السياسية، عندما "اختطفت المطالب المشروعة للمعارضة من قبل عناصر متطرفة على علاقات بحكومات أجنبية في المنطقة"، أي عندما اختطف الانتفاضة الشعبية ثوار شيعة مرتبطون بإيران. و قدظهرت مثل هذه الاتهامات أول مرة بعد فترة وجيزة من بداية الاحتجاجات في منتصف شباط – فبراير، ولكنّها أخذت زخماً أكبر بعد السابع من مارس عندما قامت مجموعات شيعية متشددة بإعلان بما يسمى "بالتحالف من أجل الجمهورية" الذي رفض أيّ حل سياسي يقصر عن الإطاحة بعائلة آل خليفة الحاكمة، وجاء يحمل إسماً يحمل طيفاً من اسم الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يبدو أنّه لم يترك لحكام البحرين أي خيار سوى الرد بحزم لتجنبوا قيام ثورة شيعية في البحرين.

في مقاله لواشنطن تايمز في التاسع عشر من أبريل الماضي ذكر ملك البحرين حمد بن عيس آل خليفة أنّ السلطة في البحرين كانت مجبرة على تنفيذ حملة القمع الوحشية المستمرة للاحتجاجات السياسية، عندما "اختطفت المطالب المشروعة للمعارضة من قبل عناصر متطرفة على علاقات بحكومات أجنبية في المنطقة"، أي عندما اختطف الانتفاضة الشعبية ثوار شيعة مرتبطون بإيران. و قدظهرت مثل هذه الاتهامات أول مرة بعد فترة وجيزة من بداية الاحتجاجات في منتصف شباط – فبراير، ولكنّها أخذت زخماً أكبر بعد السابع من مارس عندما قامت مجموعات شيعية متشددة بإعلان بما يسمى "بالتحالف من أجل الجمهورية" الذي رفض أيّ حل سياسي يقصر عن الإطاحة بعائلة آل خليفة الحاكمة، وجاء يحمل إسماً يحمل طيفاً من اسم الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يبدو أنّه لم يترك لحكام البحرين أي خيار سوى الرد بحزم لتجنبوا قيام ثورة شيعية في البحرين.

حجج الملك حمد في ذلك المقال توحي بأن هناك نسبة كبيرة من شيعة البحرين يفضلون نظام حكم على الطريقة الإيرانية في البحرين، وهم على استعداد لحمل السلاح في سبيل ذلك. ولكن الحقيقة عكس ذلك، و على الأقل كان هذا ما ظهر لي في بداية العام 2009 عندما قمت لأول مرة في تاريخ البحرين بأجراء دراسة سياسية مسحية؛ إذ توافق غالبية السكان الشيعة ومعهم السنة على رفض أيّ نظام حكم قائم أو مقتصر على الدين فقط.

في دراستي المسحية التي غطت 435 منزلاَ، استخدمت فيه نموذج "الباروميتر العربي للديمقراطية" وطلبت من المواطنين تقييم مدى ملائمة مختلف نظم الحكم للبحرين. و قد طالب حوالي ربع المشاركين من الشيعة و السنة بنظام برلماني يتنافس فيه فقط الإسلاميون ومنافسيهم "ملائمًا" أو "ملائمًا جدا"، ولكن أكثر من نصف المجموعتين رفضوه رفضا تاما. اعتبر ربع الشيعة الذين شملتهم الدراسة نظامًا قائمًا علي الشريعة الإسلامية "ملائمًا" أو "ملائمًا جدا" بينما رفض 63 % منهم هذا النظام قطعيا واعتبروه "غير ملائم جدا". بينما اعتبر أقل بقليل من النصف من السنة الذين شملتهم الدراسة النظام قائم على الشريعة الإسلامية ، ولكن 40 % منهم اعتبروه"ملائمًا" أو "ملائمًا جدا". وهذا ينافي ما أثارة الملك حمد حول الشيعة، وفي الواقع فإن الشيعة كانوا أقل تفضيلاً من السنة للدولة الدينية. و قد رفضت حتى أكثر العناصر الشيعية تطرفا في البحرين فكرة الحكومة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، فإن أولئك الذين أشارت وجهات نظرهم السياسية إلى توافق مع "حركة حق"، وهي الراعي الرئيسي "للتحالف من أجل الجمهورية"، لم يكونوا أكثر احتمالا لدعم نظام برلماني يقتصر على الإسلاميين أو نظام قائم على الشريعة الإسلامية من المعتدلين الذين أشارت وجهات نظرهم إلى توافق مع "جمعية الوفاق" و التي كانت حتى أسابيع قليلة ماضية تمثل في البرلمان بثمانية عشر نائب من أصل أربعين. و بدلاً من تأييد فكرة الحكومة الإسلامية فقد أعربت الغالبية العظمى من الشيعة في البحرين عن رغبتهم في نظام برلماني مفتوح أو متعدد -- أي نظام ديمقراطي. و قد أجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع من الشيعة أن النظام البرلماني الذي تتنافس فيه الأحزاب اليسارية واليمينية والإسلامية والأحزاب القومية في الانتخابات سيكون إما "مناسب جدا"أو "مناسب" للبحرين.

وكان تأييد الشيعة للديمقراطية البرلمانية في المؤشر أعلى بخمسة عشر نقطة منه في أوساط السنة. وبناء على ذلك فإذا كان ملك البحرين محقاً في اتهامه بأن الحركة المطلبية قد تمّ اختطافها من قبل "عناصر متطرفة" مدعومة من إيران، فهذا يعني انتقال التوجهات السياسية للشيعة بشكل ملحوظ في البحرين لدعم نظام إسلامي في غضون عامين فقط. ففي عام 2009 كان أكثر بقليل من النصف ممن شملهم الاستطلاع من الشيعة اعتبروا توجهم السياسي متوافق مع "جمعية الوفاق"، في حين أن أقل من 20 % اعتبروا أن "حركة حق" تمثلهم. ولكن الردود في الدراسة كشفت أيضا خيبة الأمل المتزايدة من تجربة الوفاق في المشاركة السياسية، ويقول منتقدوها أنها حققت القليل في السنوات الخمس الماضية. و كان الشعور العام لدى الناس و الذي بنت عليه جماعات مثل "التحالف من أجل الجمهورية" تحركها يميل أكثر فأكثر إلى فكرة أنه إذا كان العمل من أجل الإصلاح من داخل النظام ثبت أنه يؤدي إلى طريق مسدود، فإنّه - إذن - ربما يتوجب تغيير النظام برمته لكي يحصل الشيعة على أي نفوذ سياسي أو اجتماعي في البحرين بما يتناسب مع أغلبيتهم الديموغرافية.

و بدلا من النظر إلى إيران، ينبغي على الحكام في البحرين النظر في أنفسهم لمعرفة سبب التطرف الشيعي. و في الحقيقة فإن الجزء الذي ينطق أكثر بالواقع في بيان الملك حمد ليس هو ذلك الجزء الذي تحدث فيه عن "اختطاف المتطرفين ذوي العلاقات مع حكومات أجنبية في المنطقة" ولكنه في ذلك الجزء الأخر الذي ذكر فيه "المطالب المشروعة للمعارضة". فالمشكلة في البحرين لا تكمن في التطرف المستوحى من إيران، ولكنها تكمن في أن تعريف الحكومة البحرينية "للمطالب المشروعة" هو تعريف يستبعد منها أبسط المطالب للشيعة العاديين. وقد سعى الشيعة البحرينيون منذ زمن طويل لوضع حد للتميز على الأساس الديني في القطاع العام، لاسيما استبعادهم من الشرطة، والقوات المسلحة و الوزارات السيادية مثل الدفاع و الداخلية والشؤون الخارجية .

و قد انتقد الشيعة (و بعض السنة كذلك) برنامج الدولة الذي امتد على مدى عقد كامل من الزمن لتجنيس العرب والسنة من غير العرب للعمل في الأجهزة الأمنية في محاولة لتغيير ديموغرافية البلد. و قد شكت الشخصيات المعارضة من الطائفتين من طريقة ترسيم الدوائر الانتخابية في البلاد على أساس طائفي من أجل الحد من نفوذ الوفاق والجمعيات العلمانية السنية. و بطبيعة الحال فإن السلطات البحرينية ترفض كل هذه الاتهامات. و من غير الواضح إذن ما إذا كان الملك حمد على استعداد لتقديم ما سماه "مطالب مشروعة" للمعارضة. و مما لاشك فيه فإنه لن يكون هناك حل نهائي لأي من الشكاوى الأساسية التي عبر عنها الشيعة.

ومن جهة نظر العائلة الحاكمة فهي ترى بأن التدابير التي تسببت في هذه المظالم هي نفسها التي حدت من مدى ضرر الأزمة الحالية عليها. فعلى الرغم من أن المعارضة تستطيع أن تنزل بمئات الآلاف إلى الشوارع، فهي لا تملك وسيلة قانونية لفرض الإصلاح السياسي، كما لا تستطيع أيضا الوصل إلى السلاح للكفاح من أجل ذلك. و في الوقت نفسه تتمتع السلطة بغالبية موالية مصطنعة في البرلمان، و قوة جاهزة من الجنود غير البحرينيين لا يوالون غير النظام. و بدلا من تقديم تنازلات سياسية جوهرية فقد حذا الملك حمد حذو غيره من دول مجلس التعاون الخليجي وعرض على المعارضين شيء واحد: المال. فبعد وقت قصير من بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة عن حزمة سخية من الرعاية الاجتماعية بما في ذالك زيادة الرواتب و خطط جديدة لإسكان مدعوم. و قدمت دول مجلس التعاون الخليجي حزم مساعدات مالية بقيمة عشرة مليارات دولار من تلقاء نفسها فيما أطلق عليه اسم "خطة مارشال الخليج" للبحرين. ولكن هذه المحاولة المكشوفة على المستوى السياسي لشراء المتظاهرين زاد من غضبهم، كما لخص ذلك باقتدار إبراهيم شريف المعتقل الحالي ورئيس جمعية "وعد" العلمانية التي تعرضت للحل و الذي صرح بأن "هذه الثورة للحرية والكرامة وليست لملء بطوننا".

و من خلال إلقاء اللوم على المعارضة و التدخل الأجنبي و التطرف الديني والإحباط الاجتماعي و الاقتصادي فقد سعت البحرين مثل غيرها من دول الخليج إلى طمس ونزع الشرعية من مصادر الاستياء خصوصاً تلك المتعلقة بالاستبعاد السياسي المتعمد لشرائح من الشعب. فالمتطرفون بالنسبة للملك حمد إذن ليسوا هم "الإسلاميون الشيعة" و إنما ببساطة هم أي معارضين يرفضون قبول صفقة العطايا المادية مقابل الصمت السياسي و هو "العقد" الذي يتكئ عليه الحكم في البحرين وبقية دول الخليج الأخرى. ولكن حكام البحرين برفضهم لمعالجة أهم المطالب الأساسية للتيار الشيعي أو حتى الاعتراف بشرعية شكاواهم فإنهم يخلقون فئة من المواطنين خطرين بخطورة "الثوار المدعومين من إيران" المزعومين الذين يبدو أنّ الحكم يخشاهم .

هل يدير مبارك السياسة الخارجية لمصر؟

هل نبالغ إذا قلنا إن نسائم الربيع التي هبت على مصر بعد الثورة أنعشت حقا أجواء الداخل، لكنها لم تلامس بعد علاقاتها بالخارج؟ وهل يصح أن نقول إن المجلس العسكري يدير شؤون مصر الداخلية، وإن الرئيس السابق لا يزال يدير سياستها الخارجية؟

(1)

ربما جاز لنا بعد ستة أشهر من قيام الثورة أن نلقى بأسئلة من ذاك القبيل. صحيح أنه من المبكر للغاية أن نتساءل عما حققناه من أهداف (لاحظ أننا نتحدث عن «النسائم» وليس الربيع ذاته) لكن ذلك لا يمنعنا من التساؤل عن وجهة الثورة وآفاقها المتاحة حتى الآن على الأقل. صحيح أيضا أنه من الصعب في بعض الأحيان أن نفصل بين الداخل والخارج نظرا لتشابك الأنشطة بينهما. (فالتمويل الأميركي لبعض منظمات المجتمع المدني يستهدف التأثير في الداخل حقا، ولكنه موصول بقرار سياسي أميركي)، إلا أننا سنقيم مؤقتا فصلا تعسفيا بين المجالين لكي نحاول الإجابة عن السؤال المتقدم.

ليس خافيا على أحد أن الأبصار مشدودة إلى الداخل منذ انطلقت ثورة ٢٥ يناير بأحداثها المثيرة، الأمر الذي حجب عن كثيرين ليس فقط إمكانية متابعة ما يجرى من أحداث خارج مصر، ولكنه أيضا صرف الاهتمام عن مؤشرات السياسة الخارجية ومسار علاقات القاهرة بمحيطها القريب والبعيد. ولئن ظل بعضنا ينتقد انكفاء مصر على نفسها منذ تراجع دورها في ظل النظام السابق، إلا أن ذلك الانكفاء اقترن بعد الثورة بتراجع الاهتمام بالسياسة الخارجية المصرية ذاتها.

لن أختلف مع من يقول بأن مصر ليست معزولة عن محيطها، وأنها موجودة في العديد من الساحات على الصعيدين الدولي والإقليمي، لكني أضيف أن ذلك الحضور إذا لم يقترن بموقف مستقل وبرؤية إستراتيجية واضحة تنطلق من الالتزام بالمصالح العليا للوطن والأمة، فإنه يصبح عملا روتينيا لا يشكل إضافة تذكر. إن شئت فقل إن العبرة ليست بمجرد الحضور أو التحرك، لأن الأهم هو على أي أرض يقف الطرف الحاضر، وفي أي اتجاه يتم التحرك وأي مصلحة يتحراها ذلك التحرك؟

(2)

في ٢٧/٦ كان العنوان الرئيسي لصحيفة «روز اليوسف» كالتالي: العرابي: لا مساومة على أمن الخليج(الفارسي). وتحت العنوان ذكر الخبر المنشور أن السيد محمد العرابي وزير الخارجية صرح عقب أدائه اليمين الدستورية بأن أمن الدول الخليجية مسألة حيوية بالنسبة لمصر، وأنه لا تفريط ولا مساومة في أمن الخليج، ثم تحدث بعد ذلك عن استعادة مصر لدورها على مختلف الأصعدة.

بعد ذلك بأيام قليلة في (٤/٧) نشرت صحيفة «الأهرام» على صفحتها الأولى تصريحا للسيد العرابى قال فيه إن العلاقات المصرية لن تكون أبدا على حساب أمن واستقرار الدول الخليجية. وفي اليوم التالى مباشرة (٥/٧) نشرت صحيفة «الشرق الأوسط» على صفحتها الأولى تصريحات منسوبة إلى السيد العرابي قال فيها إن مصر ترفض أي تدخل خارجي، وإن استقرار البحرين خط أحمر.

مضمون التصريح لم يكن جديدا. فهو يتكرر على ألسنة المسؤولين في الخارجية والرئاسة المصرية طوال الثلاثين سنة الماضية. طوال عهد مبارك وفي مرحلة السادات أيضا. لكن ما استوقفني فيه أمران أحدهما الإلحاح على الفكرة وتكرارها في أوقات متقاربة. والثاني أن الوزير ما برح يدق الأجراس محذرا من الوضع في الخليج. في حين التزم الصمت إزاء الإجراءات المتسارعة التي تتخذها السلطات الإسرائيلية للتوسع في الاستيطان وتهويد القدس، كما لم يتحدث عن انفصال الجنوب في السودان، أو قصف طائرات الناتو لليبيا، أو شبح الانفصال المخيم على اليمن، أو آثار الزلزال الذي ضرب سوريا، وغير ذلك من تجاوزات الخطوط الحمر التي يفترض أن تكون مقلقة لمصر ولها تأثيرها على أمنها القومي.

فسرت ذلك الإلحاح في تصريحات وزير الخارجية الجديد بأمرين، أولهما أنها محاولة إزالة آثار التصريحات التي أدلى بها الدكتور نبيل العربي الوزير الذي سبقه، وتحدث فيها عن تطبيع العلاقات مع إيران، أسوة بما هو حاصل دبلوماسيا بين الدول الخليجية ذاتها والجمهورية الإسلامية. وهى التصريحات التي أقلقت بعض الدول الخليجية ومنها من عبر عن قلقه بإشارات مسكونة بالغضب والعتاب، مس بعضها أوضاع العمالة المصرية في تلك الدول.

الأمر الثاني الذي فسرت به التصريحات أنها تبعث برسالة طمأنة تتجاوز منطقة، لتصل إلى من يهمه الأمر في واشنطن وغيرها خلاصتها أن السياسة الخارجية المصرية في ظل النظام الجديد لن تختلف عما كانت عليه في النظام القديم.

استوقفتني أيضا تصريحات وزير الخارجية الجديد بخصوص الوضع في لبنان في أعقاب إعلان لائحة الاتهام في قضية اغتيال الرئيس الحريري. فقد نقلت صحيفة «الأهرام» على لسانه في ٤/٧ قوله إن مصر حرصت على تحقيق العدالة (في لبنان) وعلى احترام عمل المحكمة الدولية، مشيرا إلى أن العدالة مطلب لكل لبناني وأنها الضمان الحقيقي للاستقرار في لبنان.

لم يكن الرجل محايدا. ذلك أنه تجاهل الوضع الاستثنائي للمحكمة الدولية التي أنشئت بقرار من مجلس الأمن، بعد رفض الولايات المتحدة اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية القائمة فعلا وامتناع واشنطن عن التوقيع على اتفاقيتها حتى لا يخضع جنودها للمحاسبة جراء ممارساتهم في أفغانستان والعراق.

وتجاهل أيضا عملية تسييس المحكمة والتحقيقات من البداية. كما تجاهل خبث التوقيت في إعلان قرار الاتهام متزامنا مع إتمام تشكيل الحكومة الجديدة وفي النهاية بدا وزير الخارجية مصطفا إلى جانب فريق ١٤ آذار الذي يقوده سعد الحريري وتقف وراءه الولايات المتحدة والدول الغربية وإسرائيل ومعها دول «الاعتدال» العربي. وهو ذات الموقف الذي التزمت به السياسة الخارجية المصرية طوال عهد الرئيس السابق.

نظرت بعد ذلك إلى الحاصل في معبر رفح، الذي لم يختلف كثيرا بعد الثورة عما كانت عليه الأوضاع قبل ٢٥ يناير. فالقيود ذاتها مفروضة على العابرين، حيث قوائم الحظر ما زالت كما هى. ومحدودية أعداد المسموح لهم بالعبور لم يطرأ عليها أي تعديل. كما أن المعاملة السيئة للفلسطينيين العابرين ظلت كما كانت من قبل. وكأن شيئا لم يتغير في مصر.

(3)

في المشاهد الثلاثة رأيت سياسة مبارك لا تزال مطبقة بحذافيرها. وإذا سألتني لماذا القياس على تلك المشاهد دون غيرها، فردي أنني اعتمدت عليها لأنها من نماذج مناطق التماس مع الإستراتيجيات الغربية في المنطقة. الأمر الذي يضفي حساسية خاصة على الملفات الثلاثة الفلسطيني واللبناني والإيراني، وكلها موصولة بالمصالح الإسرائيلية بطبيعة الحال.

وهو ما يدفعني إلى القول بأن كيفية التعامل مع تلك الملفات تعد معيارا لقياس درجة استقلال القرار السياسي المصري، ومؤشرا على مدى انخراط مصر فيما أطلق عليه معسكر الاعتدال العربي، الذي ترعاه الولايات المتحدة وإسرائيل.

لست واثقا من دقة معلومات الصحافة الألمانية التي تحدثت عن غرفة عمليات مشتركة أميركية إسرائيلية تتابع على مدار الساعة ما يجرى في مصر منذ قامت الثورة، لكن ما أفهمه أنه إذا كانت الدولتان قد اضطرتا للقبول بخلع الرئيس السابق، إلا أنهما تعتبران أن استمرار سياسته في الشأن الخارجي أمرٌ يخصهما، ولا يحتمل المساس والتقاطع.

وما أعرفه أنهما تمارسان ضغوطا بوسائل شتى لضمان استمرار تلك السياسة في العديد من المجالات، حتى إن واشنطن استخدمت تلك الضغوط لتقييد المرور من معبر رفح بعد إطلاقه لعدة أيام. وكان لها ما أرادت.

في ضوء ذلك التحليل فإننا نستطيع أن نفهم لماذا قوبلت تصريحات الدكتور نبيل العربي بالفتور والاستياء، حين تحدث عن فتح معبر رفح، وطالب إسرائيل بتنفيذ التزاماتها في اتفاقية السلام، ودعا إلى التعامل بندِّية مع الولايات المتحدة وإلى تطبيع العلاقات مع إيران. ولماذا استقبلت دوائر عدة انتقاله من الخارجية المصرية إلى أمانة الجامعة العربية بدرجات متفاوتة من الترحيب والارتياح؟ ذلك أنه في الحسابات الإستراتيجية فإن منصب وزير خارجية مصر، إذا كان من نوعية الدكتور نبيل العربي، يظل أكثر حساسية وأهمية من أمين الجامعة العربية.

فالرجل في منصبه الأول يمكن أن يجعل من مصر رافعة للعالم العربي بأسره (إذا كان معبرا عن سياسة النظام بطبيعة الحال)، في حين أنه في منصبه الثاني يقود عربة معطوبة فاقدة القدرة على الحركة.

إن حملة تقزيم مصر التي توجت بتوقيع معاهدة كامب ديفد كانت أهم مكسب إقليمي حققته الولايات المتحدة وإسرائيل في نصف القرن الأخير. والدولتان حريصتان على الاحتفاظ بتلك الجائزة وليستا على استعداد للتفريط فيها تحت أي ظرف. ولا تنس أن مبارك وصف في إسرائيل بأنه «كنز إستراتيجي» احتفاء بسياسته بالدرجة الأولى. الأمر الذي يصور لك الجهد الذي يمكن أن تبذله والضغوط التي تمارسها لاستمرار تلك السياسة والحفاظ على «الكنز».

(4)

إن شعار الكرامة الذي رفعته ثورة ٢٥ يناير لا يخص المواطنين وحدهم، ولكنه يشمل الوطن أيضا. وهو ما يفترض أن تعبر عنه سياسات الخارج بقدر ما يتعين أن تلتزم به سياسات الداخل. وإذ لا زلنا نخوض معركة الدفاع عن الكرامة في الداخل في الوقت الراهن، فإنني أزعم أن الدفاع عن كرامة الوطن أطول وأكثر شراسة، وبغير خوضها وكسبها يظل البلد مَهِيضَ الجناح ومنقوص الكرامة.

لقد أهدر النظام السابق كرامة المواطن حين أذله وأفقره. كما أنه فرط في كرامة الوطن حين أفقده عافيته وألحقه بقطار التبعية وفرض على مصر تحالفا إستراتيجيا مهينا مع عدوها الإستراتيجي، كما قيل بحق. وإذا كانت لدينا مشكلة مع فلول النظام السابق، فمشكلتنا أكبر مع رعاة ذلك النظام. والأخيرون أخطر وأخبث بما يملكون من أسباب القوة وبما يمارسونه من ضغوط غير منظورة.

صحيح أنه من الطبيعي أن تحتل الأولوية معركة الدفاع عن كرامة المواطن، إلا أننا ينبغي أن نكون على وعي كافٍ باستحقاقات الدفاع عن كرامة الوطن. في هذا الصدد يتعين الانتباه إلى أن القوى الأجنبية الضاغطة لا تريد لمصر ديمقراطية حقيقية تفرز حكومة وطنية تعبر عن ضمير الشعب وأشواقه. لكنها تريد لنا ديمقراطية منقوصة تتحرك تحت سقف المصالح الغربية والمخططات الإسرائيلية.

وهى راضية بالحاصل في مصر الآن، حتى إن الولايات المتحدة اعتمدت مبلغ ١٥٠ مليون دولار لدعم الديمقراطية التي تنشدها. ولن تتمكن مصر من مواجهة تلك الضغوط إلا إذا توافرت للمجتمع درجة من العافية تمكنه من مقاومة كل ما من شأنه المساس بكرامة البلد وتهديد مصالحه العليا.

وهذه العافية لا تتوافر إلا في ظل إرادة مستقلة وحياة سياسية نظيفة. ومجتمع قوي بمؤسساته وخلاياه الحية التي تتحرك في إطار مشروع وطني يستلهم حلم النهضة وينطلق من قيم العدل والحرية والمساواة، مستهدفا الحفاظ على كرامة المواطن وعزة الوطن وإذا ما خطونا الخطوة الأولى في هذا الطريق فستكون تلك علامة على السقوط النهائي لنظام مبارك.

ماليزيا

![]()

ماليزيا هي دولة تقع في جنوب شرق آسيا مكونة من 13 ولاية وثلاثة أقاليم اتحادية، بمساحة كلية تبلغ 329,845 كم2.[9][11] العاصمة هي كوالالمبور، في حين أن بوتراجايا هي مقر الحكومة الاتحادية. يصل تعداد السكان إلى أكثر من 28 مليون نسمة. ينقسم البلد إلى قسمين يفصل بينهما بحر الصين الجنوبي، هما شبه الجزيرة الماليزية وبورنيو الماليزية (المعروفة أيضاً باسم ماليزيا الشرقية). يحد ماليزيا كل من تايلند واندونيسيا وسنغافورة وسلطنة بروناي. تقع ماليزيا بالقرب من خط الاستواء ومناخها مداري. رأس الهرم الماليزي هو يانغ دي بيرتوان اغونغ وهو ملك منتخب، بينما يترأس الحكومة رئيس الوزراء.[12][13] تبنى الحكومة بشكل قريب جداً من نظام وستمنستر البرلماني.[14]

لم يكن لماليزيا كدولة موحدة وجود حتى عام 1963. في السابق، بسطت المملكة المتحدة نفوذها في مستعمرات في تلك المناطق أواخر القرن الثامن عشر. تكون النصف الغربي من ماليزيا الحديثة من عدة ممالك مستقلة. عرفت هذه المجموعة من المستعمرات باسم مالايا البريطانية حتى حلها عام 1946، عندما تم إعادة تنظيمها ضمن اتحاد الملايو. نظراً للمعارضة الواسعة، أعيد تنظيمها مرة أخرى ضمن اتحاد مالايا الفدرالي في عام 1948، ثم حصلت على الاستقلال في وقت لاحق في 31 أغسطس 1957.[15] دمجت كل من سنغافورة، ساراواك، وبورنيو الشمالية البريطانية واتحاد مالايا جميعها لتشكل ماليزيا يوم 16 سبتمبر 1963.[16] حصلت في السنوات التالية توترات ضمن الاتحاد الجديد أدت إلى نزاع مسلح مع اندونيسيا وطرد سنغافورة في 9 أغسطس 1965.[17][18]

خلال أواخر القرن العشرين، شهدت ماليزيا طفرة اقتصادية وخضعت لتطور سريع. حيث يحدها مضيق ملقا، وهو طريق بحري مهم في الملاحة الدولية، كما أن التجارة الدولية جزء أساسي من اقتصادها.[19] تشكل الصناعة أحد القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد.[20] كما انضمت ماليزيا إلى مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية. تمتلك ماليزيا تنوعاً حيوياً من النباتات والحيوانات، حيث تعتبر من بين الدول 17 الأكثر تنوعاً.[21]

أصل التسمية

اعتمد الاسم ماليزيا في عام 1963 عندما اتحدت سنغافورة وبورنيو الشمالية وساراواك واتحاد المالايو في اتحاد من 14 دولة. لكن الاسم نفسه قد استخدم بشكل مبهم للإشارة إلى المناطق في جنوب شرق آسيا فيما قبل ذلك. في خريطة نشرت في عام 1914 في شيكاغو طبعت كلمة ماليزيا على أنها تشير إلى بعض الأقاليم ضمن أرخبيل الملايو.[22] فكر سياسيو الفلبين في حين من الأحيان بتسمية دولتهم "ماليزيا"، لكن ماليزيا سبقتهم إلى الاسم في عام 1963.[23] في وقت الاتحاد عام 1963، أخذت تسميات أخرى في الحسبان، كان من بينها لانغكاسوكا، وفقاً للمملكة التاريخية التي احتلت الجزء العلوي من شبه جزيرة الملايو في الألفية الأولى من الميلاد.[24]

كتب عالم الأجناس الإيرل جورج صامويل ويندسور في عام 1850 في مجلة الأرخبيل الهندي وشرق آسيا مقترحاً بتسمية جزر اندونيسيا باسم ميلايونيسيا أو اندونيسيا. وفضل الاسم الأول.[25]

هناك عدة نظريات حول أصل كلمة ملايو أو مالاي. يقول التفسير الأكثر قبولاً أن الكلمة مزيج من كلمتين من لغة التاميل - السنسكريتية، مالاي (تلة) واور (مدينة)، بما معناه مدينة التلة. تم تبني هذا الاسم عندما بدأ المسافرون والتجار الهنود بتحديد المنطقة الجغرافية فيما حول ماليزيا في الوقت الحاضر. يعتقد بأن هذه الكلمة أصل تسمية مملكة الملايو، وهي مملكة كلاسيكية برزت بين القرنين السابع والثالث عشر، في المنطقة حول دارماسرايا الحالية في سومطرة. تأسست من قبل مجتمع حول نهر باتانغاري وتجار الذهب من منطقة مينانجكاباو النائية. أضيفت اللاحقة - سيا من اللغة اللاتينية -اليونانية، مما يجعل اسم ماليزيا يعني حرفياً أرض شعب الملايو. حملت المنطقة القارية من البلاد اسم مالايا (بدون "- سي") حتى عام 1963، عندما ضمت للاتحاد مع صباح وساراواك وسنغافورة في الجزء الشمالي من جزيرة بورنيو. طردت سنغافورة 1965. أشار تغيير الاسم إلى تغير حدود البلاد إلى ما وراء شبه جزيرة الملايو. تشير وصف الماليزي إلى كافة الشعب الماليزي من جميع الأعراق، بينما تشير الملايو للشعب الملايو الأصليين، الذين يشكلون ما يقرب من نصف السكان.

التاريخ

عصور ما قبل التاريخ

تكشف الأبحاث الأثرية وجود آثار من تلك المرحلة في جميع أنحاء شبه جزيرة ماليزيا وصباح وساراواك. يعود أقرب دليل على أن الإنسان سكن المنطقة إلى 40,000 عاماً. هؤلاء الصيادون الميزوليتيون هم على الأغلب أسلاف سيمانغ، وهي مجموعة نيغريتو عرقية ذات أصول عميقة في شبه جزيرة الملايو.

يبدو أن سينوي مجموعة مركبة، حيث يعود ما يقرب من نصف سلالات أمهات الحمض النووي إلى أسلاف سيمانغ والنصف الآخر إلى الهجرات اللاحقة من الهند الصينية. يقترح العلماء بأنهم من نسل المزارعين الأوائل الناطقين بالأسترونيزية، الذين جلبوا كلاً من لغتهم وتقنيات الزراعة إلى الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة فيما يقرب من 5000 سنة مضت. حيث اندمجوا واتحدوا مع السكان الأصليين.

أسلاف المالايو الأوائل أكثر تنوعا. على الرغم من أنهم يظهرون بعض الارتباط بجزيرة جنوب شرق آسيا، يرتبط بعضهم بأنساب في الهند الصينية من العصر الجليدي الكبير الأخير، حوالي 20,000 سنة مضت. يدعم علماء الأنثروبولوجيا الفكرة القائلة بأن أسلاف الملايو نشئوا فيما يعرف اليوم باسم يونان في الصين. أعقب ذلك انتشار هولوسيني مبكر عبر شبه جزيرة الملايو إلى جزيرة جنوب شرق آسيا. نحو 300 ق.م، دفعوا داخلياً من قبل أسلاف الملايو الثانويين، وهم مجموعة من العصر الحديدي أو العصر البرونزي تنحدر جزئياً من شعب تشام من كمبوديا وفيتنام. كان أسلاف الملايو الثانويين المجموعة الأولى في شبه الجزيرة التي تستخدم الأدوات المعدنية، والسلف المباشر لشعب الملايو الماليزي الحالي.

التاريخ المبكر

حجر بوذا غوبتا من القرن الرابع أو الخامس الميلادي. عثر عليه في ماليزيا ومحفوظ حاليًا في كلكوتا في الهند.

عرف الهنود القدامى شبه جزيرة الملايو باسم سوفارنادفيبا أو "شبه الجزيرة الذهبية". بينما ظهرت على خريطة بطليموس باسم "الشيرونيز الذهبي". أشار إلى مضيق ملقا باسم جيب ساباريكوس.[26] وصل التجار والمستوطنون من الهند والصين في وقت مبكر من القرن الأول. أنشأ الصينيون والهنود موانئ تجارية وبلدات في المنطقة في القرنين الثاني والثالث الميلاديين، والتي وصلت أعدادها إلى 30 وفقاً لمصادر صينية. كما أن تأثيرهم على الثقافة المحلية كان جلياً. في القرون الأولى من الألفية الأولى، اعتنق سكان شبه جزيرة الملايو الأديان الهندية من الهندوسية والبوذية، فضلا عن استخدام نظام الكتابة السنسكريتي.

إحدى أولى الممالك المعروفة التي سيطرت على ما هو الآن وماليزيا هي الامبراطورية القديمة لانغكاسوكا، وتقع في شمال شبه جزيرة الملايو حول تاسيك سيني. ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمملكة فونان في كمبوديا، التي حكمت أيضاً الجزء الشمالي من ماليزيا حتى القرن السادس. ووفقاً لسيجاراه ملايو ("حوليات الملايو")، أسس أمير الخمير راجا غانجي سارجونا مملكة غانغا نيجارا (بيرواس، بيراك حالياً) في بدايات القرن الثامن. بين القرنين السابع والثالث عشر خضع أغلب شبه الجزيرة الماليزية لامبراطورية سريفيجايا، التي تمركزت في باليمبانج في جزيرة سومطرة.

هوجمت غانغا نيغارا في عامي 1025-1026 من قبل راجيندرا تشولا الأول، وهو امبراطور التاميل الذي يعتقد الآن أنه دمر كوتا جيلانغجي، وقعت كيدا، المعروفة باسم كيدارام، تشي –تشا (وفقاً لـ إي – تشينغ) أو كاتاها في البالافا أو السنسكريتية القديمة، في طريق الغزوات المباشر وحكمها التشولا من 1025. اضطر خليفة تشولا الأول، فيرا راجيندرا تشولا، لاخماد تمرد في كيدا للتخلص من الغزاة الآخرين. سيطرة تشولا على المنطقة أدت إلى تراجع عظمة سريفيجايا، وهي مملكة اندونيسية سيطرت على كيدا وباتاني وصولاً إلى ليغور.

تصف قصيدة "باتينابالاي" التاميلية من القرن الثاني الميلادي سلعاً كادارام تنهال في شوارع عاصمة تشولا الواسعة. تشير الدراما السنسكريتية من القرن السابع، كاوموديماهوتسفا، إلى كيدا باسم كاتاها ناغاري. كما تذكر أغنيبورانا منطقة تعرف باسم اندا – كاتاها مع إحدى حدودها محددة بذروة، يعتقد العلماء أنها غونونغ جيراي. تصف قصص من كاتاساريتاساغارام أناقة الحياة في كاتاها. سيطرت المملكة البوذية ليغور على كيدا بعد فترة وجيزة. استخدمها الملك تشاندرابانو كقاعدة للهجوم على سريلانكا في القرن الحادي عشر. دون هذا الحدث بنقش حجري في ناغاباتينوم في نادو التاميلية وفي الروايات السريلانكية ماهافامسا.

بعد سقوط سريفيجايا، سيطرت الإمبراطورية ماجاباهيت المتمركزة في جاوة على معظم أنحاء إندونيسيا، شبه الجزيرة الماليزية، وسواحل جزيرة بورنيو.

ملقة

في بدايات القرن الخامس عشر، أنشأ باراميسوارا، وهو أمير من باليمبانج في إمبراطورية سريفيجايا السابقة، سلالة حاكمة وأسس ما عرف لاحقا باسم سلطنة ملقا. أدى احتلال مدينة باليمبانغ إلى فراره وآخرون عديدون. أبحر باراميسوارا قاصداً تيماسيك هرباً من الاضطهاد. وهناك كان تحت حماية تيماجي، قائد من الملايو من باتاني عينه ملك سيام وصياً على تيماسيك. في غضون بضعة أيام، قتل باراميسوارا تيماجي وعين نفسه وصياً. بعد نحو خمس سنوات تلت اضطر لمغادرة تيماسيك، بسبب تهديدات من سيام. خلال هذه الفترة، هاجم أسطول جاوي من ماجاباهيت تيماسيك.

حصن فاموسا (المشهور) البرتغالي في ملقة. بناه البرتغاليون في القرن السادس عشر.

توجه باراميسوارا شمالاً وأسس مستوطنة جديدة. في موار، أراد باراميسوارا بناء مملكته الجديدة في بياواك بوسوك أو في كوتا بوروك. بعدما وجد أن موقع موار لم يكن مناسبا، واصل رحلته شمالا. على طول الطريق، وقيل انه زار سينينغ اوجونج (الاسم السابق لسنجاي أوجونج سونجاي الحالية) حتى وصل إلى قرية عند مصب نهر بيرتام (الاسم القديم لنهر ملقا). تطورت هذه القرية مع مرور الوقت لتصبح مدينة ملقا الحالية. ووفقا لسجلات الملايو، ورأى باراميسوارا هنا أيل فأر يضايق كلباً يستريح تحت شجرة مالاقا. اعتبر هذا بمثابة فأل خير، وقرر إقامة مملكة تسمى ملقا. كما بنى مرافق محسنة للتجارة.

في ذلك الوقت الذي تأسست فيه ملقا، قام الامبراطور من سلالة مينغ الصينية بإرسال أساطيل السفن لتوسيع التجارة. دعي الادميرال تشنغ إلى ملقا الذي أحضر الأمير باراميسوارا معه عند عودته إلى الصين، اعترافاً بمنصبه كحاكم شرعي لملقا. مقابل جزية عادية، عرض الامبراطور الصيني حماية ملقا من التهديدات المستمرة السيامية. الصينيون والهنود الذين استقروا في شبه جزيرة الملايو قبل وأثناء هذه الفترة هم اليوم أسلاف مجتمعي بابا- نيونيا وتشيتي.

وفقاً لنظرية، أسلم باراميسوارا عندما تزوج من الأميرة باساي واتخذ لقب "شاه"، داعياً نفسه اسكندر شاه. تذكر الأخبار الصينية أنه في عام 1414، زار نجل أول حاكم لملقا الامبراطور مينغ لإبلاغه بوفاة والده. أصبح نجل باراميسوارا آنذاك معترفاً به رسمياً من قبل الامبراطور الصيني ودعي باسم رجا سري راما فيكراما، رجا من باراميسوارا من تيماسيك وملقا، وعرف بين المسلمين باسم السلطان سري اسكندر ذو القرنين شاه أو السطان ميغات اسكندر شاه.[27] حكم ملقا بين 1414-1424.[27][28] من خلال تأثير المسلمين الهنود، وإلى حد أقل، شعب هوي الصيني، أصبح الإسلام شائعا بشكل متزايد خلال القرن الخامس عشر. لكون مملكة ملقا كقوة بارزة في شبه الجزيرة انتشر الإسلام إلى الدول المجاورة. وبحلول بداية القرن السادس عشر أصبح الدين السائد بين الملايو.

في 1511، احتلت البرتغال ملقة، وأنشأت مستعمرة هناك. أنشأ أبناء آخر حكام ملقة مملكتين في أماكن أخرى من شبه الجزيرة: سلطنة بيراك إلى الشمال، وسلطنة جوهور (أصلا استمرارا لسلطنة ملقا القديمة) إلى الجنوب. بعد سقوط ملقا، تنازعت ثلاث قوى من أجل السيطرة على مضيق ملقا: البرتغال (في ملقا)، جوهور، واتشيه. استمر هذا الصراع حتى 1641، عندما سيطر عليه الهولنديون (المتحالفون مع جوهور).

الوصول البريطاني

أنشأت بريطانيا أولى مستعمراتها في شبه جزيرة الملايو في عام 1786، مع استئجار جزيرة بينانغ من قبل شركة الهند الشرقية البريطانية من قبل سلطان كيدا. في عام 1824، تولى البريطانيون السيطرة على ملقا بعد المعاهدة البريطانية الهولندية عام 1824 التي قسمت أرخبيل الملايو بين بريطانيا وهولندا، حيث المالايا ضمن المنطقة البريطانية. في 1826، أنشأت بريطانيا مستعمرة التاج من مستوطنات المضيق، موحدة بذلك ممتلكاتها الأربعة في المالايو: بينانغ، ملقا، سنغافورة، وجزيرة لابوان. أديرت هذه المستوطنات بداية من قبل شركة الهند الشرقية في كالكوتا، قبل أن تصبح كل من بينانغ أولاً، وسنغافورة لاحقاً مراكز إدارية لمستعمرة التاج، حتى عام 1867، عندما تم نقلها إلى وزارة المستعمرات في لندن.

خلال أواخر القرن التاسع عشر، اعتمدت العديد من الولايات الماليزية على المساعدة البريطانية في تسوية الصراعات الداخلية. أدت الأهمية التجارية للكشف عن القصدير لتجار مستوطنات المضيق في الملايو لتدخل الحكومة البريطانية في الدويلات المنتجة للقصدير في شبه جزيرة الملايو. اتبع البريطانيون دبلوماسية القوارب الحربية من أجل التوصل إلى حل سلمي للاضطرابات المدنية التي تسببت بها العصابات الصينية والملايو الناجمة عن الصراع السياسي الدائر بين نجاح إبراهيم ورجا مودا، مهدت معاهدة بانغكور عام 1874 الطريق لتوسيع نطاق النفوذ البريطاني في الملايو. مع مطلع القرن العشرين، كانت ولايات باهانغ، سيلانغور، بيراك، ونيغيري سيمبيلان، تعرف مجتمعة باسم ولايات الملايو المتحدة (ينبغي عدم الخلط بينها وبين اتحاد الملايو)، وكانت تحت السيطرة الفعلية للسكان البريطانيين المعينين لإسداء المشورة لحكام الملايو. كان البريطانين مستشارين بالاسم فقط، لكنهم في الواقع، أثروا بشكل كبير على حكام الملايو.

مبنى السلطان عبد الصمد في كوالالمبور والذي يحتوي على محكمة ماليزيا العليا والمحكمة التجارية. كوالالمبور عاصمة البلاد الحالية والعاصمة السابقة للاتحاد الفدرالي.

أما الولايات الخمس المتبقية في شبه الجزيرة، والمعروفة باسم دول الملايو غير الموحدة، وإن لم تكن مباشرة تحت الحكم البريطاني، فقد قبلت بمستشارين بريطانيين مع منعطف القرن العشرين. كانت منها أربع دويلات شمالية هي برليس، كيدا، كيلانتان وتيرينجانو تحت سيطرة سيامية سابقة. أما جوهور فكانت الدولة الوحيدة التي تمكنت من الحفاظ على استقلالها طوال معظم القرن التاسع عشر. كان السلطان أبو بكر من جوهور والملكة فيكتوريا على معرفة شخصية، واعترفا ببعضهما البعض على قدم المساواة. دام الأمر كذلك حتى عام 1914 عندما قبل خليفة السلطان أبو بكر، السلطان إبراهيم مستشاراً بريطانياً.

في جزيرة بورنيو، حكمت ساباه ككونها مستعمرة التاج بورنيو الشمالية البريطانية، بينما كانت ساراواك تحت سيطرة بروناي كمملكة شخصية لعائلة بروك، الذين حكموا باسم راجا الأبيض.

نمت الرغبة الوطنية بالاستقلال في أعقاب الغزو الياباني للملايو واحتلالها لاحقا خلال الحرب العالمية الثانية.[29] في مرحلة ما بعد الحرب وضعت بريطانيا خططاً لتوحيد الإدارة في ماليزيا تحت مستعمرة وحيدة للتاج ودعيت اتحاد الملايو الذي تعثر بسبب معارضة قوية من قبل الملايو الذي عارضوا التخلص من حكامهم ومنح الجنسية للعرقية الصينية.[30] انحل هذا الاتحاد الذي أنشئ في عام 1946 وتألف من جميع الممتلكات البريطانية في الملايو باستثناء سنغافورة، في عام 1948 والاستعاضة عنها باتحاد الملايو الفدرالي، الذي اعاد الحكم الذاتي لحكام ولايات الملايو في ظل الحماية البريطانية.

وخلال هذا الوقت، أطلق المتمردون تحت قيادة حزب الملايو الشيوعي حرب عصابات تهدف إلى طرد الإنكليز من الملايو. دامت حالة الطوارئ في الملايو، كما هو معروف، بين عامي 1948-1960، وشملت حملة طويلة لمكافحة التمرد من قبل قوات الكومنولث في ماليزيا. وعلى الرغم من توقف العمليات المسلحة لبثت قوات الكومنولث في المنطقة، على خلفية الحرب الباردة.[31] وفقاً لذلك منح الاتحاد الاستقلال في إطار الكومنولث في 31 أغسطس 1957.

ما بعد الاستقلال

في عام 1963، شكلت المالايا مع مستعمرات التاج البريطاني في ذلك الوقت صباح (بورنيو الشمالية البريطانية) وساراواك وسنغافورة دولة ماليزيا. انسحبت سلطنة بروناي، على الرغم من الاهتمام الأولي في الانضمام إلى الاتحاد، لكنها تراجعت بسبب معارضة من قطاعات معينة من السكان، وكذلك الجدل حول دفع إتاوات النفط ووضعية السلطان في عملية الاندماج المزمعة.[32][33] كان التاريخ المقترح لإعلان تشكيل ماليزيا هو 31 أغسطس 1963، ليتزامن مع يوم استقلال الملايو ومنح الحكم الذاتي لساراواك وصباح. بأي حال، تأخر الموعد بسبب معارضة من الحكومة الاندونيسية بقيادة سوكارنو ومحاولات أخرى من جانب حزب الشعب المتحد في ساراواك لتأخير تشكيل ماليزيا. نظراً لهذه العوامل، تشكل فريق من الأمم المتحدة يضم ثمانية أعضاء للتأكد من رغبة صباح وساراواك في الانضمام إلى ماليزيا.[34]

ساحة الاستقلال في كوالالمبور

شهدت السنوات الأولى من الاستقلال نزاعاً مع اندونيسيا حول تشكيل ماليزيا، وخروج سنغافورة في نهاية المطاف في عام 1965، والصراعات العرقية التي نحت تجاه أعمال شغب عرقية في عام 1969.[17][35] كما أدلت الفلبين بدلوها أيضاً ضد صباح بناء على ادعاء أن سلطنة بروناي تنازلت لسلطنة سولو عن صباح في عام 1704. لا تزال هذه المسألة مع الفلبين جارية.[36] بعد أعمال الشغب العرقية 13 مايو عام 1969، أطلقت السياسات الاقتصادية الجديدة المثيرة للجدل والتي تهدف إلى زيادة حصة "السكان الأصليين" (أغلبية شعب المالايو) بالمقارنة مع غيرها من الجماعات العرقية، والتي أطلقها رئيس الوزراء عبد الرزاق. حافظت ماليزيا منذ تلك الحين على توازن عرقي وسياسي دقيق، مع نظام حكم يحاول الجمع بين التنمية الاقتصادية الشاملة والسياسات الاقتصادية والسياسية التي تعزز المشاركة العادلة لجميع الأعراق المشكلة للبلاد.[37]

بين الثمانينيات ومنتصف التسعينات، شهدت ماليزيا نموًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل حكومة مهاتير بن محمد.[38] شهدت هذه الفترة تحولًا من الاقتصاد القائم على الزراعة إلى اقتصاد يرتكز على الصناعة في مجالات مثل أجهزة الكمبيوتر والمستهلكات الإلكترونية. كان خلال هذه الفترة أيضًا أن تغير المشهد الماليزي مع ظهور العديد من المشاريع الضخمة. لعل أبرز هذه المشاريع هو برجا بتروناس التوأمان (حينها أعلى مبنى في العالم، وما زالا يحتفظان بوضعهما كأعلى مبنيين توأمين) ومطار كوالالمبور الدولي والطريق السريع بين الشمال والجنوب وحلبة سيبانغ الدولية وممر الوسائط المتعددة الخارق وسد باكون الكهرومائي وبوتراجايا العاصمة الإدارية الاتحادية الجديدة.

في أواخر التسعينات، اهتزت ماليزيا بسبب الأزمة المالية الآسيوية، فضلاً عن الاضطرابات السياسية الناجمة عن إقالة نائب رئيس الوزراء أنور إبراهيم.[39] في عام 2003، تقاعد الدكتور مهاتير، أطول رؤساء الوزراء خدمة في ماليزيا لصالح نائبه عبد الله أحمد بدوي. في نوفمبر 2007، شهدت ماليزيا مسيرتين مناهضتين للحكومة. مسيرة بيرسيه عام 2007 والتي جمعت 40,000 شخص في كوالالمبور في العاشر من نوفمبر لإصلاح النظام الانتخابي. كما سبقها اتهامات بفساد في نظام الانتخابات الماليزية الذي يدعم الحزب السياسي الحاكم، باريسان ناسيونال الذي استلم السلطة منذ الاستقلال عام 1957.[40] عقدت مسيرة أخرى في 25 نوفمبر العاصمة الماليزية من قبل (هندراف). دعى منظم المظاهرة، جبهة عمل حقوق الهندوس، إلى الاحتجاج على السياسات التمييزية لصالح عرقية الملايو. قدرت الحشود ما بين 5,000 و 30,000.[41] في كلتا الحالتين قامت الحكومة والشرطة بالبطش بالمتظاهرين ومحاولة منع التجمعات. في 16أكتوبر 2008، حظرت الحكومة منظمة هندراف كما وصفت المنظمة "خطراً على الامن القومي". تتبع ماليزيا النظام البريطاني في القيادة (اليد اليمنى أو الجهة اليسرى من الطريق).[42]

الحكومة والسياسة

بيدرانا بوترا هو مجمع في بوتراجايا ويضم مكتب رئيس وزراء ماليزيا

تعتبر ماليزيا دولة ملكية انتخابية دستورية فيدرالية. الرئيس الفيدرالي للدولة الماليزية هو يانغ دى بيرتوان أغونغ، ويشار إليه غالباً بملك ماليزيا. يتم انتخاب يانغ دى بيرتوان اجونج لفترة ولاية مدتها خمس سنوات من بين السلاطين التسعة لولايات الملايو، الولايات الأربع الأخرى، التي تمتلك حكاماً اسميين، لا تشارك في الانتخاب.[43]

نظام الحكم في ماليزيا شبيه جداً بنظام وستمنستر البرلماني، وهو من مخلفات الاستعمار البريطاني. منذ الاستقلال في عام 1957، تحكم ماليزيا من قبل تحالف متعدد الأحزاب المعروفة باسم باريسان ناسيونال (عرف سابقاً باسم التحالف). تتمتع السلطة القضائية باستقلالية عن السلطات الشريعية والتنفيدية.[44] يستند النظام القانوني من القانون المشترك الإنكليزي.[2]

يتم تقسيم السلطة التشريعية بين المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية. يتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب أو ديوان راكيات (معناه مجلس الشعب)، ومجلس الشيوخ أو ديوان نيغارا (معناه مجلس الأمة).[45][46] يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب 222 من خلال الدوائر الانتخابية ذات الممثل الوحيد لمدة أقصاها خمس سنوات. فترة ولاية جميع أعضاء مجلس الشيوخ 70 ثلاث سنوات، يتم انتخاب 26 منهم عن مجالس الولايات 13، بينما يمثل اثنان منطقة كوالالمبور الاتحادية، وواحد عن كل من لابوان وبوتراجايا، بينما يعين الملك 40 المتبقين. إضافة إلى مجلس النواب على المستوى الاتحادي، لكل ولاية مجلس تشريعي خاص بها (ديوان أوندانغان نيغيري) ويتم انتخاب أعضائه وفقاً للدائرة الانتخابية وحيد التمثيل. تجري الانتخابات البرلمانية على الأقل مرة واحدة كل خمس سنوات، حيث كانت آخرها في مارس 2008. الناخبون المسجلون في سن 21 وما فوق يحق لهم التصويت لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وفي معظم الولايات، المجلس التشريعي الخاص بالولاية أيضاً. التصويت ليس إجبارياً.[47]

تناط السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء، ينص الدستور الماليزي على ضرورة أن يكون رئيس الوزراء عضواً في مجلس النواب، والذي وفقاً لرأي يانغ دى بيرتوان أجونغ، يجب أن يتمتع بأغلبية في البرلمان.[48] يتم اختيار مجلس الوزراء من بين أعضاء مجلسي البرلمان وهم مسؤولون أمامهما.[49]

يقود حكومات الولايات من رئيس وزراء (مينتيري بيسار في ولايات الملايو أو كيتوا مينتيري في الولايات دون الحكم الوراثي)، وهو عضو في برلمان الولاية من حزب الأغلبية في ديوان أونداغان نيغيري. يجب أن يكون رئيس وزراء الولاية الملايو مسلماً، على الرغم من أن هذه القاعدة تخضع لاجتهادات الحكام.

القوات الجوية الملكية الماليزية

العلاقات الخارجية والقوات المسلحة

ماليزيا عضو مؤسس لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وتشارك في العديد من المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة.[50][51] بما أنها مستعمرة بريطانية سابقة، فهي أيضاً عضو في الكومنويلث.[52] كما أنها عضو في مجموعة البلدان النامية الثماني.[53] تمتلك ماليزيا علاقات دبلوماسية مع العديد من البلدان لكنها لا تعترف بدولة إسرائيل. وفقاً لذلك، لا يمكن لأي مسافر يحمل جواز سفر ماليزي دخول إسرائيل ولا للإسرائيلي بدخول ماليزيا.

تعود مسؤولية الدفاع عن البلاد إلى القوات المسلحة الماليزية (أنغكاتان تنتيرا ماليزيا). تنقسم هذه القوات إلى ثلاثة فروع، البحرية الملكية الماليزية (تنتيرا لاوت ديراجا ماليزيا)، والجيش الماليزي (تنتيرا دارات ماليزيا)، القوات الجوية الملكية الماليزية (تنتيرا أودارا ديراجا ماليزيا). تعمل القوات الجوية الملكية الماليزية على حد سواء من حاملات الطائرات الأميركية أو الروسية.

التقسيمات الإدارية

تقسم ماليزيا إدارياً إلى 13 ولاية (11 في شبه الجزيرة الماليزية و 2 في بورنيو الماليزية) و3 أقاليم اتحادية. تنقسم كل ولاية إلى أقاليم (ديراه أو جاجاهان في كيلانتان)، ويدعى التقسيم الأدنى من الإقليم موكيم. بما أن ماليزيا هي اتحاد، فإن حكم البلد منقسم بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات.

| اسم | عاصمة | سكان. | المساحة (كم²) | الكثافة السكانية | مؤشر التنمية البشرية | أكبر تجمع حضري | عدد السكان |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ولاية كوالالمبور الاتحادية | كوالالمبور | 1,810,000 | 243 | 7449 | 0.868 | وادي كلانغ | 8,063,000 |

| ولاية لابوان الاتحادية | بندر لابوان | 90,000 | 92 | 978 | – | – | – |

| ولاية بوتراجايا الاتحادية | بوتراجايا | 65,000 | 46 | 1413 | – | – | – |

| جوهور | جوهور بارو | 3,385,000 | 19,984 | 169 | 0.805 | جوهور بارو | 1,800,000 |

| كيدا | ألور سيتار | 2,000,000 | 9,426 | 213 | 0.741 | ألور سيتار | 600,000 |

| كيلانتان | كوتا بارو | 1,635,000 | 14,922 | 110 | 0.728 | كوتا بارو | 577,300 |

| ملاكا | مدينة ملاكا | 770,000 | 1,650 | 467 | 0.810 | مدينة ملقة | 455,300 |

| نجيري سمبيلن | سرمبان | 1,014,000 | 6,645 | 153 | 0.801 | سرمبان | 419,500 |

| بهنج | كوانتان | 1,543,000 | 35,964 | 43 | 0.776 | كوانتان | 607,800 |

| بيراك | ايبوه | 2,393,000 | 21,006 | 114 | 0.790 | ايبوه | 814,000 |

| بيرلس | كانغار | 241,000 | 810 | 298 | 0.785 | كانغار | 50,000 |

| بنانج | جورج تاون | 1,578,000 | 1,046 | 1509 | 0.851 | بنانج | 2,200,000 |

| صباح | كوتا كينابالو | 3,203,000 | 76,115 | 42 | 0.735 | كوتا كينابالو | 900,000 |

| سلانغور | شاه علم | 5,180,000 | 7,956 | 650 | 0.907 | وادي كلانغ | 8,063,000 |

| سراوق | كوتشينغ | 2,504,000 | 124,450 | 20 | 0.763 | كوتشينغ | 658,600 |

| ترنجانو | كوالا ترنجانو | 1,121,000 | 12,955 | 87 | 0.813 | كوالا ترنجانو | 396,400 |

الجغرافيا

خريطة ماليزيا.

ماليزيا هي البلد رقم 43 من ناحية التعداد السكاني في العالم و66 من ناحية المساحة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 28 مليون نسمة ومساحتها أكثر من 320,000 كم². تماثل في تعدادها السكاني السعودية وفنزويلا، والنرويج وفيتنام من ناحية المساحة.

يفصل بين شطري ماليزيا الرئيسيين بحر الصين الجنوبي. يتميز المشهد في شطري البلاد الغربي والشرقي بالسهول الساحلية التي ترتفع في كثير من الأحيان لتشكل تلالاً وجبالاً مغطاة بالغابات الكثيفة، أعلاها هو جبل كينابالو بارتفاع 4,095.2 متر في جزيرة بورنيو. المناخ المحلي استوائي ويتميز برياح موسمية من الجنوب الغربي (أبريل - أكتوبر) والشمالية الشرقية (أكتوبر - فبراير) الرياح الموسمية.

تقع تانجونغ بياي في ولاية جوهور الجنوبية، وهي أقصى جنوب آسيا القارية.[54][55] مضيق ملقا يقع بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا، ويمكن القول أنه من أهم الممرات الملاحية في العالم.[56] ومضيق جوهور يفصلها عن سنغافورة.

مشهد شاطئي في بولاو تيومان.

كوالالمبور هي العاصمة الرسمية وأكبر مدينة في ماليزيا. بوتراجايا هي العاصمة الفيدرالية الإدارية. على الرغم من أن العديد من الفروع التنفيذية والقضائية للحكومة الاتحادية قد انتقلت إلى هناك (لتخفيف الازدحام المتزايد في كوالا لامبور)، لا تزال كوالا لمبور عاصمة ماليزيا التشريعية لأنها تضم مقر البرلمان الماليزي. كما أنها المركز الرئيسي التجاري والاقتصادي في البلاد.

تشمل المدن الكبرى الأخرى جورج تاون وايبوه وجوهور بارو وكوتشينغ وكوتا كينابالو وميري وألور ستار وملقا وكوالا ترنجانو وكوتا بارو وكوانتان وبتالينغ جايا.

المصادر الطبيعية

تمتلك ماليزيا موارد طبيعية في مجالات الزراعة والغابات والمعادن. من الجانب الزراعي، تعد ماليزيا واحدة من كبار مصدري المطاط الطبيعي وزيت النخيل، جنباً إلى جنب مع الأخشاب والكاكاو والفلفل والأناناس والتبغ. زيت النخيل أيضًا مولد رئيسي للنقد الأجنبي.

وفيما يتعلق بالموارد الحرجية، تجدر الإشارة إلى أن قطع الأشجار لم يساهم في الاقتصاد حتى القرن التاسع عشر. اليوم، ما يقدر ب 59 ٪ من مساحة ماليزيا مغطى بالغابات. أدى التوسع السريع في صناعة الأخشاب، وخاصة بعد ستينيات القرن الماضي، إلى ظهور مشكلة انحسار خطير في موارد البلاد من الغابات. بأي حال، تماشياً مع التزام الحكومة بحماية البيئة والنظام البيئي، تدار موارد الغابات على أساس مستدام ومن حينها بدأ معدل قطع الاشجار بالانخفاض.

كوتا كينابالو عاصمة الولاية الماليزية الشرقية صباح، تقع 1600 كم شرقاً عبر بحر الصين الجنوبي من كوالالمبور.

بالإضافة إلى ذلك، تدار مساحات كبيرة وفقاً لعلم معالجة الغابات وإعادة تشجير الغابات المنحسرة. تقدم الحكومة الماليزية خططاً لإثراء ما يقرب من 312.30 كم2 (120.5 ميل مربع) من الأراضي بنبات الروطان في ظل ظروف الغابات الطبيعية وفي مزارع المطاط كمحصول بيني. كما يجري أيضاً زرع الأسجار سريعة النمو مثل ميرانتي تيمباغا وميراوان وسيسيندوك. في ذات الوقت، يتم تشجيع زراعة الأشجار ذات القيمة العالية مثل الساج وغيرها من الأشجار للحصول على اللب والورق. كان المطاط الدعامة الأساسية للاقتصاد الماليزي، قبل أن يستبدل بزيت النخيل.

القصدير والبترول هما الموردان المعدنيان الرئيسيان ذوا الأهمية الاقتصادية في الاقتصاد الماليزي. كانت ماليزيا أكبر منتج للقصدير في العالم حتى انهيار سوق القصدير في أوائل الثمانينات. في القرنين التاسع عشر والعشرين، لعب القصدير دوراً مهيمناً في الاقتصاد الماليزي. كان كذلك حتى عام 1972 عندما تولى البترول والغاز الطبيعي الصدارة في حقل استكشاف المعادن. في الوقت نفسه، تراجعت حصة القصدير من الاقتصاد. ساهمت الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي في حقول النفط قبالة صباح وساراواك وتيرينجانو بدعم الاقتصاد الماليزي. من المعادن الأخرى ذات الأهمية النحاس والبوكسيت وخام الحديد والفحم إضافة إلى المعادن الصناعية مثل طين الفخار والكاولين والسيليكا والحجر الجيري والباريت والفوسفات وأحجار الجرانيت وكذلك كتل وألواح الرخام. كما يتم إنتاج كميات صغيرة من الذهب.

في عام 2004، كشف مصطفى محمد وهو أحد الوزراء الماليزيين، أن احتياطات النفط في ماليزيا تبلغ 4.84 مليار برميل (769 مليون م3)، في حين ازدادت احتياطيات الغاز الطبيعي إلى 89 تريليون قدم مكعب (2,500 كم3). كان مقدار الزيادة 7.2 ٪. في الأول من كانون الثاني 2007، صرحت بتروناس أن احتياطيات النفط والغاز في ماليزيا تبلغ 20.18 مليار برميل مكافئ.

تقدر الحكومة أن بمعدلات الإنتاج الحالية ستحافظ ماليزيا على إنتاج النفط لما يصل إلى 18 عاماً، والغاز لمدة 35 عاماً. في عام 2004، صنفت ماليزيا في المرتبة 24 من حيث احتياطي النفط و 13 من حيث احتياطي الغاز. يوجد 56 ٪ من احتياطي النفط في شبه الجزيرة وتمتلك شرق ماليزيا 19 ٪ منه. تقوم الحكومة بجمع عائدات النفط حيث تعطى الحكومات المحلية 5 ٪ من الناتج بينما تحتفظ الحكومة الفدرالية بما تبقى.

الاقتصاد

ينعكس النمو الاقتصادي في ماليزيا في برجي بتروناس، مقر عملاق النفط المحلي في كوالالمبور، وفي حينه خامس أعلى مبنى في العالم.

يعد جنوب شرق آسيا مركزاً للتجارة لعدة قرون. تداولت سلع من الخزف والتوابل حتى قبل ظهور ملقا وسنغافورة على الساحة. في القرن السابع عشر، وجدت هذه السلع في عدة من دول الملايو. لاحقاً، ومع السيطرة البريطانية على الملايو، تم استخدام أشجار المطاط وأشجار زيت النخيل لأغراض تجارية. مع مرور الوقت، أصبحت ماليزيا المنتجة الأكبر في العالم الكبرى للقصدير والمطاط وزيت النخيل. هذه السلع الثلاث، جنباً إلى جنب مع غيرها من المواد الخام، دفعت بوتيرة الاقتصاد الماليزي خلال منتصف القرن العشرين.

بدلا من الاعتماد على الشعب الملاوي المحلي كمصدر للعمالة، جلب البريطانيون الصينيين والهنود للعمل في المناجم والمزارع وملء الفراغ في الخبرة المهنية. وعلى الرغم من أن العديد منهم عادوا إلى بلدانهم الأصلية بعد انتهاء عقودهم، فإن بعضهم استقر في ماليزيا بصورة دائمة.

و مع سير البلاد نحو الاستقلال، بدأت الحكومة في تنفيذ الخطط الاقتصادية الخمسية، بدءاً من الخطة الخمسية الملاوية الأولى في عام 1955. بناء على ولادة ماليزيا، أعيد بناء وترقيم الخطط من جديد، بدءاً من خطة ماليزيا الأولى في عام 1965.

بدأت ماليزيا في السبعينيات تقليد اقتصادات النمور الآسيوية الأربع (جمهورية كوريا (كوريا الجنوبية) وجمهورية الصين (تايوان)، ثم مستعمرة التاج البريطاني في هونغ كونغ وجمهورية سنغافورة)، وألزمت نفسها بالانتقال من كونها تعتمد على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التصنيع. بوجود الاستثمارات اليابانية، ازدهرت الصناعات الثقيلة في غضون سنوات، وأصبحت صدارات البلاد محرك النمو الرئيسي. حققت ماليزيا باستمرار معدل نمو محلي إجمالي أكثر من 7 ٪ مع انخفاض معدلات التضخم في الثمانينيات والتسعينات. تعد ماليزيا اليوم واحدة من أكبر مصنعي الأقراص الصلبة الحاسوبية.

خلال الفترة نفسها، حاولت الحكومة القضاء على الفقر مع السياسات الاقتصادية الجديدة المثيرة للجدل، وخاصة أعمال الشغب العرقية في 13 مايو من عام 1969. كان هدفها الرئيسي القضاء على ربط العرق بالوظيفة الاقتصادية، وكانت الخطة الماليزية الثانية أول خطة خمسية شملت تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة. نجاح أو فشل السياسة الاقتصادية الجديدة هو موضوع جدل كبير، على الرغم من إحالتها رسمياً للتقاعد في عام 1990 وحلت محلها سياسة التنمية الوطنية. ظهرت في الآونة الأخيرة من جديد الكثير من النقاشات حول نتائج وأهمية ما عرف بالسياسة الاقتصادية الجديدة. وقد جادل البعض بأنها نجحت في خلق طبقة متوسطة/عليا من رجال الأعمال والمهنيين الملايو. على الرغم من بعض التحسن في القوة الاقتصادية للملايو عموماً، فإن الحكومة الماليزية تحافظ على سياسة التمييز التي تفضل العرق المالاوي على غيره، بما في ذلك المعاملة التفضيلية في التوظيف والتعليم والمنح الدراسية، والأعمال التجارية، والحصول على مساكن أرخص والمساعدات الفورية. ساعدت هذه المعاملة الخاصة على إثارة الحسد والضغينة بين الملايو وغير الملايو.

تسيطر العرقية الصينية على القطاع المملوك محلياً من اقتصاد البلاد، وفي الوقت نفسه، فقد تم التخلي عن حجم كبير لصالح بوميبوترا/ملايو في العديد من الصناعات الأساسية أو الاستراتيجية مثل تجارة النفط، النقل، الزراعة، صناعة السيارات، وغيرها من الصناعات. أدى الازدهار الاقتصادي السريع إلى بروز عدة مشاكل، لكن أدى عوز اليد العاملة إلى تدفق الملايين من العمال الأجانب، والكثير منهم بصورة غير قانونية. ظهرت الشركات المحدودة العامة واتحادات البنوك حريصة على الاستفادة من التنمية السريعة وزيادة الكبيرة في مشاريع البنية التحتية. انتهت هذه الفورة عندما ضربت الأزمة المالية الآسيوية في خريف عام 1997، مقدمة لطمة قوية للاقتصاد الماليزي.

امتلكت بروتون الماليزية شركة لوتس البريطانية سابقاً والتي تنتج لوتس أوروبا س (في الصورة) وموديلات أخرى.

كما هو الحال مع الدول الأخرى المتضررة من الأزمة، كان هناك مضاربة قصيرة في بيع العملة الماليزية، رينجت. انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل ينذر بالخطر، وكما تدفقت رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، انخفضت قيمة رينجت من 2.50 لكل دولار في إحدى المراحل إلى 4.80 لكل دولار. انخفض مؤشر بورصة كوالالمبور المركب من نحو 1300 نقطة ليصل إلى نحو 400 نقطة في غضون أسابيع. بعد الاقالة المثيرة للجدل لوزير المالية أنور إبراهيم، تم تشكيل مجلس عمل وطني اقتصادي للتعامل مع الأزمة النقدية. فرض بنك نيغارا الرقابة على رؤوس الأموال وقدر رينجت الماليزي بـ 3.80 مقابل الدولار الأمريكي. رفضت ماليزيا حزم المساعدات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، الأمر الذي أثار استغراب العديد من المحللين.

في مارس 2005، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ورقة عن مصادر ووتيرة الانتعاش في ماليزيا، كتبها ك.س جومو من قسم الاقتصاد التطبيقي، جامعة مالايا في كوالا لمبور. خلصت الورقة إلى أن الضوابط التي فرضتها الحكومة الماليزية لم تضر أو تساعد الانتعاش. كان العامل الرئيسي هو زيادة الصادرات الإلكترونيات، والذي نجم عن زيادة كبيرة في الطلب على القطع الإلكترونية في الولايات المتحدة، والذي يعود بدوره، إلى الخوف من الآثار المترتبة عن مشكلة العام 2000 (Y2K) على أجهزة الكمبيوتر القديمة وغيرها من الأجهزة الرقمية.

مع ذلك لم يؤثر تراجع المخاوف من Y2K في عام 2001 على ماليزيا بقدر بلدان أخرى. ربما كان هذا دليلاً واضحاً على وجود أسباب أخرى للتعافي الاقتصادي. أحد الاحتمالات هو نفاذ المضاربين من التمويل بعد أن فشل هجومهم على دولار هونغ كونغ في آب 1998، وبعد انهيار الروبل الروسي.

بغض النظر عن ادعاءات السبب والنتيجة، تزامنت عودة انتعاش الاقتصاد أيضاً مع الانفاق الحكومي الهائل والعجز في الميزانية في السنوات التي أعقبت الأزمة. في وقت لاحق، تمتعت ماليزيا بانتعاش اقتصادي أسرع مقارنة بجيرانها، حيث عاد اقتصاد البلاد إلى مستويات ما قبل الأزمة على سبيل المثال: عاد مؤشر بورصة كوالالمبور المركب إلى 1386 في 20 يونيو 2007 وهو ما يقرب من 100 نقطة أعلى من الرقم القياسي السابق للأزمة من 1275 في عام 1993.

بينما وتيرة التنمية اليوم ليست سريعة إلا أنه ينظر إليها على أنها أكثر استدامة. وعلى الرغم من الضوابط والتدابير الحكومية الاقتصادية قد تكون أو لا تكون السبب الرئيس للانتعاش، فإنه لا شك في أن القطاع المصرفي أصبح أكثر قدرة على مقاومة الصدمات الخارجية. كما أن الحساب الجاري انتهى إلى فائض هيكلي، موفراً الأمان ضد هروب رؤوس المال. عادت أسعار الأصول بشكل عام إلى مستويات ما قبل الأزمة، على الرغم من آثار الأزمة المالية العالمية. ماليزيا أيضاً أكبر مركز مصرفي ومالي في العالم الإسلامي.

تم التخلي عن سعر الصرف الثابت في يوليو 2005 لصالح نظام التعويم بعد ساعة واحدة من إعلان الصين عن تعويم عملتها. في الأسبوع نفسه، تعزز الرينجت بنقطة مئوية مقابل العملات الرئيسية المختلفة، وكان من المتوقع أن يقدر بالمزيد. بحلول من شهر ديسمبر عام 2005، خمدت التوقعات بارتفاع الصرف بسبب هروب رؤوس الأموال والتي تجاوزت 10 مليار دولار أمريكي. طبقاً للأرقام المنشورة في بنك نيجارا، زادت احتياطيات النقد الأجنبي في ماليزيا زيادة مطردة منذ هروب رأس المال الأولي، من 5.2 مليار دولار في 15 يوليو 2005 حتى تصل لذروتها عند 125.7 مليار دولار في 31 يوليو 2008، قبل بضعة أشهر من أزمة الائتمان العالمية التي بدأت في سبتمبر 2008. صمدت الاحتياطيات عند 88.3 مليار دولار في 29 مايو 2009.

مظفر شكور، أول ماليزي يصعد للفضاء

في سبتمبر 2005، حذر السير هوارد ديفيس، مدير مدرسة لندن للاقتصاد، في اجتماع عقد في كوالالمبور، المسؤولين الماليزيين من أنه إذا أرادوا مرونة في سوق رأس المال، سيكون عليهم رفع الحظر المفروض على البيع القصير الذي وضع أثناء الأزمة. في مارس 2006، رفعت ماليزيا هذا الحظر. من المثير للاهتمام أنه ضمن الاستجابات للأزمة المالية العالمية، فإن بعض التدابير التي اتخذتها الحكومة الماليزية ردا على الأزمة الآسيوية، مثل الحظر على البيع القصير، اعتمدت من قبل نفس البلدان التي كانت قد انتقدت تطبيقها من قبل الإدارة الماليزية.

ماليزيا أيضاً واحدة من أرقى الجهات تعليمياً وصحياً في المنطقة. تعتبر ماليزيا دولة صناعية جديدة. في العام 2008 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي نحو 14,215 دولار، مما يضعها في المرتبة 48 عالمياً وثانياً في جنوب شرقي آسيا، متخلفة عن جارتها سنغافورة، التي تعتبر اقتصاداً متطوراً في جنوب شرق آسيا بناتج محلي إجمالي للفرد 49,288 دولار أمريكي مما وضعها في المرتبة الثالثة عالمياً. على سبيل المقارنة، نصيب الفرد في تايلاند 7,703 دولار (المرتبة 81)، وإندونيسيا 3,975 دولار (المرتبة 106).

العلوم والتكنولوجيا

تعد ماليزيا من بين الدول المتقدمة في العلوم والتكنولوجيا بوجود العديد من الجامعات ومعاهد البحوث.

أوائل عام 2006، تم اختيار شيخ مظفر شكور وثلاثة أخرىن لبرنامج رحلات الفضاء أنغكاساوان. نشأ هذا البرنامج بعد أن وافقت روسيا على نقل ماليزي واحد إلى محطة الفضاء الدولية كجزء من صفقة شراء وصلت عدة مليارات مقابل طائرات سوخوي 18 الروسية المقاتلة Su-MKM30 من قبل القوات الجوية الملكية الماليزية.

أدى رفض طلبات الحصول على الأسلحة والتقنيات، إضافة إلى العقوبات وحظر إعادة تسليح الدول الآسيوية لحث ماليزيا على تطوير صناعة أسلحة محلية أصلية في مختلف المجالات. تعتمد القوات المسلحة الماليزية اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا العسكرية المحلية، إضافة إلى منظومات الأسلحة فائقة التقنية أو التقنيات التي تم تصميمها وتصنيعها في دول العالم الأول والثاني والعديد من دول العالم الثالث.

تمتلك ماليزيا بنية تحتية متقدمة في الأبحاث الطبية والإسعافية وقدرات الهندسة البيولوجية. يشكل كل من التقنية الحيوية، الطب الحيوي، والأبحاث السريرية أكثر من نصف المنشورات العلمية في البلاد، واستخدم القطاع الصناعي هذه المعرفة الواسعة لتطوير العقاقير والمعدات الطبية والمعالجات الدوائية.

الديموغرافيا

الكثافة السكانية في ماليزيا (شخص في كم2).

يتألف التعداد السكاني في ماليزيا من العديد من المجموعات العرقية. يشكل الملايو 50.4٪ والبوميبوترا 11٪ من السكان.[57] بحكم التعريف الدستوري، الملايو مسلمون ويمارسون التقاليد والثقافة الملاوية. لذلك، عملياً، يمكن اعتبار أي مسلم من أي عرقية من الملايو طالما يمارس التقاليد والثقافة الملاوية، وبالتالي المساواة في الحقوق عندما يتعلق الأمر بحقوق الملايو المنصوص عليها في الدستور. الكثير من العائلات الماليزية اليوم هم بحارة من أصول جاوية وبوغيس ومينانغ والذين قدموا من اندونيسيا، وخاصة بين القرنين السابع عشر حتى بداية القرن العشرين. تمنح أيضاً صفة بوميبوترا إلى السكان الأصليين من غير الملايو، بما في ذلك العرقيات التايلاندية والخمير والتشام والسكان الأصليين في صباح وساراواك. بوميبوترا من غير الملايو يشكلون أكثر من نصف سكان ساراواك (منهم 30٪ ايبان)، وما يقرب من 60٪ من سكان صباح (منهم 18٪ كدازان – دوسون، و 17 ٪ باجاو) كما توجد أيضا مجموعات من السكان الأصليين في أعداد أقل من ذلك بكثير في شبه الجزيرة، حيث تعرف بمجموعها باسم اورانغ اسلي.

23.7٪ من الماليزيين من أصول صينية، بينما يشكل الماليزيون من أصول هندية حوالي 7.1 ٪ من السكان. بينما بيراناكان ("مواليد المضائق") هم عائلات صينية وهندية استقرت في ماليزيا منذ القرن الخامس عشر في ملقا، ينحدر أغلب العرقيتين الصينية والهندية من المهاجرين الذين وصلوا خلال الفترة الاستعمارية. بدأ الهنود الهجرة إلى ماليزيا في أوائل القرن التاسع عشر.[58] غالبية المجتمع الهندي من التاميل، لكن توجد جماعات أخرى مختلفة، بما في ذلك تيلوغو ومالايال والبنجاب والسند والبنغال وغوجارات. أما الأوروبيون والعرب، فقد وصلوا لأول مرة أثناء الفترة الاستعمارية، واندمجوا من خلال الزواج من المسيحيين والمسلمين بالترتيب. توجد مجموعة عرقية من الحضارمة تعود في أصولها إلى جزيرة العرب. معظم الماليزيين الأوروآسيويين يعود أسلافهم إلى المستوطنين البريطانيين أو الهولنديين أو البرتغاليين، كما يظهر وجود قوي لعرقية كريستانغ في ملقا. أما ذوو الأصل النيبالي فيبلغ عددهم ما يزيد قليلا على 600 ويعيشون في راوانغ في سيلانغور. جلبوا أصلا من قبل البريطانيين لأغراض الحراسة والحماية الشخصية وهم في الأصل من عشائر رانا، تشيتري، راي وجورونج. كما استوطنت أقليات أخرى تشمل الفلبينيين والبورميين. استقر عدد قليل من العرقية الفيتنامية من كمبوديا وفيتنام في ماليزيا خلال حرب فيتنام كلاجئي حرب.

توزع السكان غير متكافئ، حيث يتمركز نحو 20 مليون نسمة في شبه جزيرة الملايو، بينما يقطن شرق ماليزيا حوالي 7 ملايين نسمة. نتيجة لتطور الصناعات التي تعتمد على الطاقات البشرية، بلغ عدد العمال الأجانب في ماليزيا بين 10-20 ٪ ويعود هذا الهامش الكبير من الشك إلى وجود عدد كبير من العمال غير الشرعيين. يوجد مليون عامل أجنبي قانوني، وربما مليون آخرون غير قانونيين. في آخر إحصاء، بلغت نسبة العمال غير الشرعيين في ولاية صباح لوحدها ما يقرب من 25 ٪ من السكان البالغين 2.7 مليوناً. مع ذلك، يعتقد أن هذا الرقم 25 ٪ أقل من نصف الرقم الذي تعتقد به المنظمات غير الحكومية.[59]

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لدراسة أحوال اللاجئين في العالم 2008، التي نشرتها اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين، يبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حوالي 155,700 في ماليزيا. من بينهم، 70,500 من الفلبين، 69,700 من بورما، و21,800 من اندونيسيا.[60] تضع اللجنة الأميركية للاجئين والمهاجرين ماليزيا بين أسوأ عشرة أماكن لشؤون اللاجئين وفقاً للمارسات التمييزية تجاه اللاجئين. تم الابلاغ عن قيام المسؤولين الماليزيين بتحويل المبعدين مباشرة إلى مهربي البشر في عام 2007، وماليزيا توظف ريلا، وهي ميليشيا متطوعين، لفرض قوانين الهجرة.[60]

الدين

الإسلام هو الدين الرسمي في أغلب الولايات الماليزية وأكبر الأديان في ماليزيا، على الرغم من أن المجتمع الماليزي مجتمع متعدد الأديان. وفقاً لتعداد السكان والمساكن عام 2000، ما يقرب من 60.4% من السكان مسلمون، بينما تشكل البوذية 19.2%، 9.1% مسيحيون، الهندوس 6.3%، و 2.6% يمارس الكونفوشية والطاوية وغيرها من الديانات التقليدية الصينية. ما تبقى من الأديان، هي الإحيائية والدين الشعبي، والسيخية بينما أفاد 0.9 ٪ بأنهم إما ملحدون أو لم يقدموا أية معلومات.[61][62]

تعتبر عرقية الملايو بأجمعها مسلمة كما هو محدد في المادة 160 من دستور ماليزيا.[63] معظم الماليزيين الصينيين، كما هو الحال في المجتمعات الصينية في أي مكان آخر، يتبعون مزيجاً من البوذية، والطاوية، والكنفوشية وعبادة الأسلاف، ولكن عند الضغط عليهم لتحديد دينهم يصنفون أنفسهم بوذيين. تظهر إحصاءات تعداد عام 2000 أن 75.9 ٪ من صينيي ماليزيا يتبع البوذية، والداوية (10.6 ٪) والمسيحية (9.6 ٪)، إضافة إلى شعب هوي المسلم في مناطق مثل بينانغ.[62] غالبية الهنود الماليزيين تتبع الهندوسية (84.5 ٪)، مع أقلية كبيرة مسيحيون (7.7 ٪)، والمسلمون (3.8 ٪) وحوالي 100,000 من البنجاب السيخ. تمثل المسيحية الديانة السائدة في مجتمع البوميبوترا (50.1 ٪) و 36.3 ٪ مسلمون و 7.3 ٪ يتبع الدين الشعبي.[62] إضافة إلى المبشرين المسيحيين من خارج البلاد، توجد جهود مستمرة من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية لتحويل المجتمعات الوثنية إلى الإسلام، وخاصة بين قبائل شبه الجزيرة الذين لا يحق لهم وضع بوميبوترا.

يضمن الدستور الماليزي الحرية الدينية. يجب على المسلمين متابعة قرارات المحاكم الشرعية عندما يتعلق الأمر بالمسائل المتعلقة دينهم. يفترض بالقضاة الشرعيين اتباع المذهب الشافعي - والذي هو المذهب الرئيسي في البلاد - في أحاكمهم.[64] تقتصر أعمال هذه المحاكم على مسائل المسلمين فقط مثل الزواج والميراث، والردة وتحول الدين، والحضانة وغيرها. لا تخضع الجرائم الجنائية أو المدنية لاختصاص المحاكم الشرعية، التي لها تسلسل هرمي مماثل للمحاكم المدنية. رغم كون المحاكم المدنية هي المحاكم العليا في البلاد، فإنها لا تستطيع (بما في ذلك المحكمة الاتحادية) من حيث المبدأ نقض أي قرار يتخذ من قبل المحاكم الشرعية.

كما هو الحال في البلدان الآسيوية الأخرى ذات الأغلبية المسلمة، الإسلام والدين عموماً أصبح أكثر جلاء منذ الثمانينيات والتسعينيات. قوانين تنظيم الأنشطة الجنسية بين السكان المسلمين صارمة، حيث تحظر هذه القوانين غير المتزوجين من الاختلاط في أماكن منعزلة أو ضيقة، لمنع الاشتباه في أعمال تعتبر غير أخلاقية.

التعليم

مشهد من الجو لحرم جامعة سايبرجايا للوسائط المتعددة، هذه الجامعة أولى الجامعات الخاصة في ماليزيا.

المبنى الرئيسي لحرم جامعة نوتنغهام ماليزيا.

يتم رصد التعليم في ماليزيا من قبل وزارة التربية والتعليم في الحكومة الاتحادية.[65]

يبدأ معظم الأطفال في ماليزيا الدراسة بين أعمار 3-6 سنوات، في رياض الأطفال. تدار معظم رياض الأطفال من قبل القطاع الخاص، ولكن يدار بعضها من قبل الحكومة.

التعليم الابتدائي

يبدأ الأطفال التعليم الابتدائي في سن السابعة ولمدة ست سنوات. هناك نوعان رئيسيان من المدارس الابتدائية: تديرها الحكومة أو تتلقى مساعدة الحكومة. تستخدم المدارس العامية (سيكولاه جينيس كيبانغسان) الصينية أو التاميل كوسيلة للتعليم. قبل الانتقال إلى مستوى التعليم الثانوي، يجب على التلاميذ في السنة السادسة إجراء اختبار التحصيل المدرسي الابتدائي (اوجيان بيناكابايان سيكولاه رينداه). يوجد برنامج يدعى تقييم المستوى الأول (بينيلايان تاهاب ساتو) يستخدم للكشف عن التلاميذ اللامعين، والسماح لهم بالانتقال من السنة الثالثة إلى الخامسة مباشرة متخطين السنة الرابعة. لكن ألغي هذا البرنامج في عام 2001.

التعليم الثانوي

يجري التعليم الثانوي في المدارس الثانوية في ماليزيا (سيكولاه مينينغاه كيبانغسان) لمدة خمس سنوات. تستخدم المدارس الثانوية الوطنية لغة الملايو باعتبارها وسيلة التعليم الرئيسية. الاستثناءات الوحيدة هي الرياضيات والعلوم، فضلا عن اللغات الأخرى غير لغة الملايو، لكن هذا الأمر دخل حيز التنفيذ فقط في عام 2003، قبل ذلك كانت تدرس جميع المواد غير اللغوية بلغة الملايو. في نهاية النموذج الثالث، وهو العام الدراسي الثالث، يتم تقييم الطلاب في التقييم الثانوي الأدنى (رينداه بينيلايان مينينغاه). في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي (النموذج الخامس)، يحضر الطلاب لامتحان شهادة التعليم الماليزية (سيجيل بيلاجاران ماليزيا)، وهو ما يعادل المستوى البريطاني السابق O level. أقدم مدرسة في ماليزيا هي مدرسة بينانغ الحرة، كما أنها أقدم مدرسة في جنوب شرق آسيا. قررت الحكومة التخلي عن استخدام اللغة الإنكليزية في تدريس الرياضيات والعلوم والعودة إلى بهاسا ماليزيا، ابتداء من عام 2012.[66]

تقسم المدارس الثانوية الوطنية الماليزية إلى عدة أنواع، وهي المدارس الثانوية الوطنية (سيكولاه مينينغاه كيبانغسان)، المدارس الثانوية الدينية (سيكولاه مينينغاه اغاما)، المدارس الثانوية من النوع الوطني (سيكولاه مينينغاه جينيس كيبانغسان) الذي يشار إليه أيضا باسم مدارس البعثة، المدارس الفنية (سيكولاه مينينغاه تيكنيك)، المدارس الداخلية، وكلية مارا جونيور للعلوم جونيور (مكتب رينداه سينز مارا).

هناك أيضاً ستون مدرسة ثانوية صينية مستقلة في ماليزيا، حيث يتم تدريس معظم المواد الدراسية باللغة الصينية. تتم مراقبة هذه المدارس ووضع معاييرها من قبل الرابطة اتحاد المدارس الصينية في ماليزيا، تعرف أيضاً باسمها الصيني دونغ تسونغ 董 总)، لكن، وعلى عكس المدارس الحكومية، لكل مدرسة حرية اتخاذ القرارات الخاصة بها. الدراسة المدارس المستقلة تستغرق 6 سنوات، وتقسم إلى مستوى جديد (3 سنوات) وكبير (3 سنوات). يخضع الطلاب لامتحان موحد تجريه الرابطة، ويعرف باسم الامتحان الموحد بعد نهاية السنوات الثلاث الأولى وآخر في نهاية المرحلة المتقدمة يعادل A level. بعض المدارس المستقلة تدرس باللغات الماليزية والإنجليزية، وأحياناً الصينية، مما يساعد الطلاب على التقدم لكافة الامتحانات الوطنية.

كنقطة مثيرة للاهتمام، تم بناء مركز بافيليون للتسوق في كوالا لمبور في مكان المدرسة الماليزية الوطنية للبنات.

التعليم الثالثي

قبل تقديم برنامج امتحانات دخول الجامعات، وجب على الطلاب استكمال 18 شهراً من التعليم الثانوي من النموذج السادس والحصول على شهادة المدرسة العليا الماليزية (سيجيل تينغجي بيرسيكولاهان ماليزيا، STPM). التي تعادل الشهادة البريطانية A level. منذ تطبيق برنامج امتحانات دخول الجامعات كبديل للـ STPM في عام 1999، أمكن للطلاب الذين استكملوا البرنامج لمدة 12 شهراً في الكليات الخاصة بهذا البرنامج (كوليج ماتريكيولاسي في الملايو) التسجيل في الجامعات المحلية. وعلى الرغم من تطبيق هذا البرنامج تبقى المقاعد المفتوحة لغير البوميبوترا 10 ٪.

تشمل الجامعات الحكومية جامعة مالايا، جامعة سينز ماليزيا، جامعة بوترا ماليزيا، جامعة التكنولوجيا الماليزية، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية، جامعة مارا للتكنولوجيا، جامعة اوتارا ماليزيا، جامعة ماليزيا ساراواك، جامعة ماليزيا ملقا التقنية، جامعة تون حسين أون ماليزيا، وجامعة كيبانغسان ماليزيا. تكتسب الجامعات الخاصة أيضا سمعة طيبة على صعيد المواصفات الدولية وتستقطب العديد من الطلاب من جميع أنحاء العالم. مثل جامعة الوسائط المتعددة، وجامعة بتروناس التكنولوجية، وجامعة تونكو عبد الرحمن وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، توجد فروع لأربع جامعات ذائعة الصيت عالمياً في ماليزيا منذ عام 1998. تعتبر هذه الفروع مماثلة لمعايير الجامعات الأصلية وتصدر نفس الشهادات ولكن رسوم القبول أقل. هذه الجامعات هي: حرم جامعة موناش ماليزيا، حرم جامعة كورتين للتكنولوجيا في ساراواك، حرم جامعة سوينبورن للتكنولوجيا في ساراواك، وحرم جامعة نوتنغهام ماليزيا.

يمتلك الطلبة أيضا خيار التسجيل في معاهد التعليم العالي الخاصة بعد الدراسة الثانوية. تمتلك معظم هذه المعاهد روابط تعليمية بالجامعات في الخارج وخصوصاً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، مما يسمح للطلاب بقضاء جزء من مدة البرنامج الدراسي في تلك الدول والحصول على مؤهلات دولية. أحد هذه الأمثلة كلية جامعة سيغي والتي ترتبط مع جامعة ابيرتاي دندي.[67] يدرس أغلب الطلاب المغتربون في شرق آسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والشرق الأوسط.

المدارس الدولية

وبالإضافة إلى المنهاج الوطني الماليزي، توجد في ماليزيا العديد من المدارس الدولية. تتيح المدارس الدولية للطلاب الفرصة لدراسة المناهج الدراسية لبلدان أخرى. هذه المدارس في المقام الأول هي تلبية لاحتياجات المغتربين المتزايدين في البلاد. المدارس الدولية هي ما يلي: المدرسة الدولية الأسترالية في ماليزيا (المنهج الأسترالي)، مدرسة أليس سميث (المنهج البريطاني)، المدرسة ELC الدولية (المنهج البريطاني)، مدرسة فيرفيو الدولية (المنهج البريطاني)، مدرسة غاردن الدولية (المنهج البريطاني)، مدرسة لودج الدولية (المنهج البريطاني)، المدرسة الدولية في كوالا لمبور (بكالوريا دولية ومناهج دراسية أمريكية)، مدرسة موتيارا النحوية الدولية (المنهج البريطاني)، المدرسة اليابانية في كوالا لمبور (المنهج الياباني)، مدرسة سري أوتاما الدولية، مدرسة تايبيه الصينية في كل من كوالالمبور وبينانغ (المنهج التايواني)، المدرسة الدولية في بينانغ (بكالوريا دولية ومناهج بريطانية)، المدرسة الفرنسية في كوالالمبور (المنهج الفرنسي)، ومدرسة هورايزن التركية الدولية وغيرها.

الرعاية الصحية

تبذل الحكومة الماليزية جهوداً كبيرة لتوسيع وتطوير خدمات الرعاية الصحية، حيث تنفق 5 ٪ من قطاع الموازنة العامة على تطوير الرعاية الصحية، وذلك بزيادة 47 ٪ عن الرقم السابق. مما يعني زيادة إجمالية قدرها أكثر من 2 مليار رينغيت ماليزي. نتيجة لزيادة تعداد وأعمار السكان، فإن الحكومة ترغب في تطوير المشافي الحالية من خلال إعادة تجهيز المشافي القائمة، وبناء وتجهيز مستشفيات جديدة، والتوسع في أعداد المستوصفات، وتحسين مجال التدريب والتوسع في الرعاية الصحية عن بعد. على مدى العامين الماضيين، زادت وزارة الصحة الماليزية من جهودها لإصلاح النظم وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية.

ويوجد في البلد عموما نظام فعال وعلى نطاق واسع من الرعاية الصحية. كما يوجد أيضاً قطاع صحي خاص. معدل وفيات الرضع - وهو معيار تحديد الكفاءة العامة للرعاية الصحية - 10 في عام 2005، منافساً الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. العمر المتوقع عند الولادة في عام 2005 كان 74 سنة.

يتطلب نظام الرعاية الصحية في ماليزيا من الأطباء أداء خدمة إلزامية لمدة ثلاث سنوات في المشافي الحكومية لضمان القوة العاملة في هذه المستشفيات والحفاظ عليها. كما تم تشجيع الأطباء الأجانب في الآونة الأخيرة للعمل في ماليزيا. لا يزال هناك مع ذلك نقص في القوى العاملة في المجال الطبي، لا سيما أن الاختصاصيين غالباً ما يتوفرون فقط في المدن الكبيرة. تعطلت الجهود التي بذلت مؤخرا لتقديم الخدمات في مناطق أخرى بسبب قلة الخبرة في تشغيل المعدات المتاحة من الاستثمارات المقدمة.

توجد غالبية المستشفيات الخاصة في المناطق الحضرية وبوفرة، وهي على عكس العديد من المستشفيات العامة، مجهزة بأحدث مرافق التشخيص والتصوير. لا ينظر إلى المستشفيات الخاصة عموما على أنها مثالية للاستثمار حيث قد تمر أحياناً عشر سنوات قبل أن تشهد أي أرباح. مع ذلك، فقد تغير الوضع الآن وبدأت الشركات البحث في هذا المجال من جديد. لا سيما في ضوء الاهتمام المتزايد من قبل الأجانب في القدوم إلى ماليزيا لتلقي الرعاية الطبية، حيث تركز الحكومة مؤخرا على تطوير صناعة السياحة الطبية.

المواطنة

يمنح القانون الماليزي حق الجنسية الماليزية لأي شخص استوفي أحد الشروط الآتية:

أي شخص مولود قبل يوم ماليزيا إذا كان:

مواطنا ماليزيا قبل يوم استقلال ماليزيا بموجب أي من أحكام اتفاقية اتحاد ملايا 1948

مولودا في ماليزيا في يوم الاستقلال أو بعده ولكن قبل أكتوبر من عام 1962

مولودا في ماليزيا بعد سبتمبر 1962 بشرط أن يكون أحد والديه علي الأقل مواطنا ماليزيا أو مقيما دائما في ماليزيا ولم يكن مولودا أو مواطنا في أي دولة أخرى

مولودا خارج ماليزيا بعد يوم استقلال ماليزيا لأب ماليزي بالولادة ومولود في ماليزيا

مولودا خارج ماليزيا في يوم استقلال ماليزيا أو بعده لأب ماليزي بشرط أن تكون الولادة قد سجلت خلال سنة من حدوثها لدى إحدى قنصليات الدولة الماليزية في الخارج أو لدي الحكومة الفيدرالية الماليزية حال حصول الولادة في سنغافورة أو ساراواك أو بروناي أو شمال بورنيو

أي شخص مولود بعد يوم ماليزيا إذا كان:

مولودا في ماليزيا بشرط أن يكون أحد أبويه مواطنا ماليزيا أو مقيما دائما في ماليزيا

مولودا خارج ماليزيا لأب ماليزي بالولادة أو كان في خدمة الحكومة الفيدرالية الماليزية أو إحدى الولايات الماليزية

مولودا خارج ماليزيا لأب ماليزي بشرط أن تكون الولادة قد سجلت خلال سنة من حدوثها لدى إحدى قنصليات الدولة الماليزية في الخارج أو لدي الحكومة الفيدرالية الماليزية

مولودا في سنغافورة بشرط أن يكون أحد أبويه على الأقل ماليزيا ولم يولد مواطنا لأي بلد آخر[68]

يفرض القانون الماليزي علي المتقدمين للطلب للحصول علي الجنسية الماليزية أن يكونوا قد استوفو شرط الإقامة في ماليزيا لمدة عشر سنوات من الإثني عشرة سنة الماضية وأن يكونوا لم يغادروا ماليزيا خلال الإثني عشر شهرا السابقة للتقدم بطلب الحصول علي الجنسية وأن يكونوا ملمين باللغة المالاوية إلماما جيدا[69]. يمنع القانون الماليزي ازدواج الجنسية[70]، يلزم علي المتقدم بطلب الحصول علي الجنسية الماليزية تخليه عن جنسيته الأصلية من أجل تنفيذ طلبه في حال استوفي الشروط المذكورة سابقا. تسقط الجنسية الماليزية تلقائيا عن أي مواطن ماليزي يحصل علي جنسية جديدة[71].

الثقافة

شخص يصنع "مورتاباك"، نوع من الفطائر المحشوة بالبيض ورقائق اللحم والبصل في كوالالمبور.

تعتبر ماليزيا دولة متعددة الأعراق، والثقافات واللغات. وفقاً لأرقام عام 2007 يشكل بوميبوترا 62 ٪ (بما في ذلك السكان الأصليين)، و 24 ٪ من الصينيين، و 8 ٪ هنود، وأقليات أخرى والأجانب (معظمهم من العمال شبه المهرة).[72] حصلت بعض التوترات العرقية في الأشهر الأخيرة بالتوازي مع ارتفاع حرارة السيناريو السياسي في البلاد.[73]

يشكل الملايو أغلبية السكان، ويلعبون دوراً مهيمناً سياسياً وهم جزء من مجموعة بوميبوترا. لغتهم الأم هي لغة الملايو (بهاسا ماليزيا)، والتي هي اللغة الوطنية للبلد.[74] الملايو من أصول جاوية أو مينانغ أو بوغيس قد يتكلمون لغات اسلافهم أيضاً. مع ذلك، تستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع في المدن الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.

في الماضي، استخدم الملايو الكتابة السنسكريتية أو كاوي ذات الأصول السنسكريتية. جلب المسلمون الهنود الكتابة الجاوية في وقت لاحق، وهي مبنية على الكتابة العربية، والتي أصبحت شعبية بعد القرن 15. حتى ذلك الحين كانت القراءة والكتابة في معظمها حكرا على العلماء والنبلاء، بينما كان معظم العوام الملايو أميون. درست الجاوية جنبا إلى جنب مع الإسلام، مما نشر هذه الكتابة بين جميع الطبقات الاجتماعية. قدمت الكتابة اللاتينية خلال الفترة الاستعمارية، وعلى مر الزمن، حلت محل كل من اللغة السنسكريتية والجاوية. الأمر الذي يرجع إلى حد كبير إلى تأثير نظام التعليم الأوروبي، حيث يدرس الأطفال الحروف الأبجدية الإنجليزية كما كان ينظر إليها على أنها أسهل للتعلم.

سكان من أصل هندي في كوالا لامبور

بينما يتم تعريف الملايو من خلال الدستور على أنهم مسلمين، تمتلك الثقافة الملاوية تأثيرات قوية من الهندوسية والبوذية والإحيائية. منذ حركة الأسلمة في الثمانينيات والتسعينيات، غالبا ما أهملت هذه الجوانب أو حظرت تماماً. لأن من حق أي مسلم ماليزي ناطق بالملاوية امتيازات بوميبوترا، اعتنق العديدون من المسلمين من غير المالاي لغة الملايو وعاداتهم وملابسهم في العقود القليلة الماضية. هذا هو الحال بصفة خاصة مع المسلمين الهنود من شبه الجزيرة وكادايان بورنيو.

أكبر قبيلة أصلية هي ايبان من ساراواك، يبلغ تعداد أفرادها أكثر من 600,000. بعض الايبان لا يزالون يعيشون في منازل تقليدية طويلة على طول نهري راجانغ ولوبار وروافدهما، على الرغم من أن العديد منهم انتقلوا إلى المدن. يبلغ تعداد بيدايوه 170,000، ويتمركزون في الجزء الجنوبي الغربي من ساراواك. أكبر قبيلة من السكان الأصليين في صباح هي كدازان. أغلبهم من المزارعين المسيحيين. يتألف 140,000 من أورانغ أسلي، أو الشعوب الأصلية، من عدد من الجماعات العرقية المختلفة التي تعيش في شبه جزيرة ماليزيا. كانت العديد من القبائل سواء في شبه الجزيرة أو في بورنيو، بدواً رحل أو شبه رحل من الصيادين، بما في ذلك بونان وبينان وسينوي. مع ذلك، فإن أراضي أجدادهم ومناطق الصيد الخاصة بهم سيطرت عليها الدولة، مما اضطرهم للاستقرار في منازل طويلة أو البنغالو الحديثة.

تتحدث الجالية الصينية في ماليزيا مجموعة متنوعة من اللهجات الصينية بما في ذلك الماندرين، الهوكيين، الكانتونية، الهاكا، وتيوتشيو. كما تتحدث غالبية كبيرة من الصينيين في ماليزيا، ولا سيما من المدن الكبرى مثل كوالا لمبور، بيتالينغ جايا، ايبوه، كلانج وبينانج بالانجليزية بشكل جيد. كما أن العديدين من الأجيال الصينية الحديثة يعتبرون اللغة الإنجليزية هي لغتهم الأولى. تعرف الجالية الصينية تاريخياً بهيمنتها على التجارة والاقتصاد الماليزي.

يرجع الهنود في ماليزيا بشكل رئيسي إلى التاميل من جنوب الهند الذين لغتهم الأم هي التاميل. هناك أيضا مجتمعات أخرى من الهنود الناطقين بالتيلوجو، والمالايالام والهندي، والذين يعيشون أساسا في المدن الكبرى على الساحل الغربي لشبه الجزيرة. كثير من الهنود من الطبقة الوسطى والعليا يتحدثون الإنجليزية كلغة أولى. هناك 200,000 مسلم من جالية التاميل، يزدهرون أيضا كجماعة ذات ثقافة فرعية مستقلة. هاجر معظم الهنود أصلا من الهند كمعلمين وتجار أو عمال مهرة آخرين. كما كان يعود أيضا جزء إلى الهجرة القسرية من الهند من قبل البريطانيين خلال الحقبة الاستعمارية للعمل في قطاع المزارع.[75][76] بينما جلب البنجاب أصلا كحراس ورجال الشرطة والجنود.

بينانغ روجاك من ماليزيا.

هناك عدد صغير من الأوروآسيويين، من أصل مختلط برتغالي وملايو، ويتحدثون لغة كريول منطلقة من البرتغالية تدعى بابيا كريستانغ. وهناك أيضا الأوروآسيويين من الفلبينيين المختلطين بالإسبان، ومعظمهم في صباح. من سلالة المهاجرين من الفلبين، يتكلم البعض لغة شافاكانو، وهي اللغة الكريولية الوحيدة من أساس أسباني في آسيا.

يشمل ما تبقى من الأقليات، السياميون الماليزيون، الخمير، والشام والبورميون والذين يعيش معظمهم في الولايات الشمالية من شبه الجزيرة في بيرليس وكيداه وبينانغ وبيراك وكيلانتان وتيرينجانو. حيث كانوا كالماليزيين تاريخيا مزارعي الأرز الجاف. بالإضافة إلى لغتهم الأم، يتحدثون اللغة الوطنية، ومعظمهم يجيد لهجة الملايو الشمالية. يميل بعض الشباب الذين يعيشون في المناطق الحضرية لتعلم الهوكيين، وخاصة في الولايات التي يشكل الصينيون أغلبية فيها مثل بينانغ.

يبدو أن موسيقى الملايو التقليدية والفنون التمثيلية نشأت في منطقة كيلانتان باتاني، بتأثير من الهند، الصين، تايلاند، اندونيسيا. تعتمد الموسيقى إلى حد كبير على غندانغ (الطبل)، ولكنها تشمل آلات النقر الأخرى (بعض مصنوع من الأصداف): مثل ريباب (أداة بوتر منحن)، وسيروناي (أداة مزدوجة القصب تشبه المزمار)، وسيرولنغ (الفلوت)، والبوق. تمتلك البلاد تقليداً عريقاً من الرقص والدراما الراقصة. تراجعت أغلب الفنون القديمة التايلاندية الماليزية بسبب أصولها الهندوسية والبوذية، وأبرزها ماك يونغ. منذ فترة الأسلمة، ركزت وزارة الفنون والسياحة على رقصات أحداث من الحقبة البرتغالية، ومن الشرق الأوسط، أو الأصل الموغالي. في السنوات الأخيرة، برزت بارات ديكير وازدادت شعبيتها، وبدأت الحكومة في الترويج لها كرمز ثقافي وطني.[77]

تشترك ماليزيا بنواح فنية معينة مع اندونيسيا المجاورة، بما في ذلك كوليت وايانغ (دمى مسرح الظل)، والسيلات (فن الدفاع عن النفس) والتقنيات الحرفية مثل النسيج والصناعات المعدنية.

الأعياد والعطلات الرسمية

يرتقب الماليزيون عدة أعياد واحتفالات طوال العام. بعض الأعياد والعطل الرسمية تعم كافة البلاد وبعض يخص ولايات دون أخرى. كما أن بعضها خاص بمجموعات عرقية معينة أو دين محدد، لكنها ليست عطلاً رسمية.

أكثر العطل الأكثر احتفالا هي هاري كيبانغسان (يوم الاستقلال)، والمعروف باسم "ميرديكا" (الحرية)، في 31 أغسطس في ذكرى استقلال اتحاد المالايا في عام 1957، في حين يحتفل بيوم تشكيل الاتحاد الماليزي عام 1963 فقط في ولاية صباح يوم 16 سبتمبر. هاري ميرديكا وعيد العمال (1 مايو) وعيد ميلاد الملك (يوم السبت الأول من يونيو) وبعض الأعياد الأخرى تعبر عطلاً الفدرالية رسمية.

يحتفل المسلمون في ماليزيا بالأعياد الإسلامية. هاري رايا بواسا (هاري رايا ايديلفتري) هو ترجمة الملايو لعيد الفطر. وأيضاً هاري رايا حاجي (هاري رايا ايديلادها)، وهي ترجمة عيد الأضحى. كما يحتفل أيضاً بأول محرم (رأس السنة الهجرية) والمولد النبوي.

تحتفل العرقية الصينية الماليزية بالأعياد الصينية المعروفة. الاحتفال بالسنة الصينية الجديدة يستمر لمدة خمسة عشر يوماً وينتهي بما يعرف تشاه جوه مي (十五 瞑). تبدأ السنة الفيتنامية الجديدة، أو ثيت، في نفس اليوم. من المهرجانات الأخرى التي يحتفل بها الصينيون مهرجان تشينغ مينغ، ومهرجان قوارب التنين وعيد منتصف الخريف. يحتقل البوذيون الماليزيون بفيساك أو ويساك، وهو يوم ميلاد بوذا.

أما الهندوس فيختفلون بعيد ديوالي / ديبافالي، مهرجان للضوء، في حين تايبوسام احتفال يزور فيه الحجاج من جميع أنحاء البلاد كهوف باتو. يحتفل الماليزيون البنجاب بالسنة السيخية الجديدة أو بايساخي والتي تصادف خلال شهر يعرف فايساخ، وتعرف المناسبة باسم أكثر شيوعاً فايساخي. يرقب الهنود وغيرهم من مجتمعات الهند الصينية العام الجديد في نفس الوقت تقريبا، مثل بوهيلا بويشاخ للبنغاليين وسونغكران (مهرجان الماء) للتايلانديين. كما يحتفل التايلانديون الماليزيون في الولايات الشمالية أيضا بلوي كراتونغ.

يحتفل المجتمع المسيحي في ماليزيا بمعظم أيام العطل المسيحيية، وأبرزها عيدي الميلاد والفصح. بأي حال، الجمعة العظيمة ليست عطلة رسمية إلا في الولايتين البورنيتين. تحتفل ماليزيا الشرقية أيضا بمهرجان حصاد غاواي في ساراواك وكاماتان في صباح. على الرغم من كون معظم المهرجانات خاصة بمجموعة عرقية أو دينية معينة، فإن الماليزيين يحتفلون بها معا، بغض النظر عن خلفياتهم.

المعتزلة

وهي فرقة كلامية من أهل السنة ظهرت في بداية القرن الثاني الهجرى، واعتمدت على العقل في تأسيس عقائدها، وتميزت بثرائها الفكري والعلمي واطلقت عليها مسميات متعددة كالعدلية والموحدة والمفوضة والقدرية والمعطلة وغيرها.

ويرجع سبب تسميتها بالمعتزلة حسب تصور المؤرخين إلى أمرين لأمرين :

الاول يتعلق بالاعتزال السياسي الذي قام به مجموعة من الصحابة في الخلاف بين الامام علي (ع) ومعاوية.

والثاني : يتعلق باعتزال واصل بن عطاء عن شيخه الحسن البصري في مسائل فقهية فكرية.

عوامل الظهور

لما انتشرت افكار المجبّرة الداعية الى تحجيم دور العقل وتغييبه وتبني السلطة الرسمية لفكرة الجبر، برزت المعتزلة كتيّار يدعو الى حرّية اختيار العبد (الانسان) في افعاله واطلاق دور العقل البشري وتأكيدهم على استقلالية الانسان في سلوكه، ساعد هذا العامل على تعاطف الناس معهم.

ـ ان المعتزلة ـ كفرقة فكرية ـ اكدوا على التوحيد وعلى العدل الاجتماعى، ولهذين المبدأين أهمية كبرى لدى الناس في عصر كثرت فيه المظالم الاجتماعية وكثر فيه القول بتشبيه وتجسيم الذات الالهية.

النشأة والتطور

ان الحسن البصري لما طرد واصلاً من مجلسه واعتزل عند سارية من سواري مسجد البصرة وانضم الى صديقه عمرو بن عبيد، قال الناس يومئذ فيهما : انهما قد اعتزلا قول الامة وسمي اتباعهما وقتئذٍ بالمعتزلة.

ـ في زمن هارون الرشيد نبغت المعتزلة ونشطت الحركة الفكرية وثاروا على الجمود حتى جاء عصر المأمون وكان يميل الى حرية الفكر، وبذلك استطاع المعتزلة ان يواصلوا نشاطهم، فقد كانوا يتحرقون الى نشر اصولهم فوجدوا في المأمون بغيتهم ونظروا اليه بعين الاكبار اذ وجدوا فيه ركنا شديدا، فكان مذهبهم اقرب المذاهب الى نفس المأمون فقربهم واصبحوا اصحاب نفوذ في القصر، واغتـنموا فرصة استمالة المأمون والمعتصم والواثق لهم فاطلقوا ايديهم في السياسة وبلغوا الذروة الى ان جاء المتوكل فاخذوا ينحدرون عن المكانة التي وصلوا لها بسبب مضايقة المتوكل لهم ومحاربته لافكارهم ومنها قولهم بخلق القرآن.

ـ تشدد المعتزلة في مهاجمتهم العنيفة للفرق الاخرى يعد السبب الاساسي في انتكاستهم وهزيمتهم امام قوة المحدثين ورجوع الاكثرية الى الجمود والتسليم امتثالا لامر السلطة. يقول المسعودي : « لما افضت الخلافة للمتوكل امر بترك النظر والمباحثة والجدال والترك لما عليه الناس ايام المعتصم والواثق، وأمر الناس بالتسليم والتقليد، وامر الشيوخ والمحدثين بالتحدث واظهار السنة والجماعة ».

الافكار والمعتقدات

ـ أركان الاعتقاد عند المعتزلة خمسة : التوحيد، والعدل، والوعد، والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ـ بأن الله واحد لا شريك له، وذهبوا الى نفي الصفات عنه جلّ جلاله، وانها عين ذاته.

ـ ان المؤمن اذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض، واذا خرج من غير توبة عن كبيرة.

ارتكبها استحق الخلود في النار، لكن عقابه يكون أخف من عقاب الكافر وسموا هذا النمط وعداً ووعيداً.

ـ ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان عقلاً ونقلاً، وهما واجبان باللسان والقلب واليد.

ـ ان الفاسق من المسلمين بالمنزلة بين المنزلتين، وهي انه لا مؤمن ولا كافر.

ـ ان الله منزه عن كل قبيح، وان ما ثبت انه قبيح ليس من فعله ولا يصف بالقدرة على ما يقبح.