کمالوندی

Memperingati Pekan Persatuan Islam

Masa antara 12 Rabiul Awal, peringatan kelahiran Nabi Islam Saw menurut tradisi Ahli Sunnah, dan 17 Rabiul Awal, yang merupakan tanggal lahir Nabi Muhammad Saw, menurut tradisi di Syiah, ditunjuk oleh Imam Khomeini ra sebagai Pekan Persatuan.

Kemenangan revolusi Islam diwujudkan dalam bayang-bayang persatuan bangsa dan berbagai kalangan dan suku Iran. Persatuan ini dalam bentuk gerakan dan kebangkitan Islam melawan para tiran dan penguasa serta juga memberikan sarana bagi persatuan bangsa-bangsa Islam.

Dengan kemenangan Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, kepekaan musuh-musuh Islam untuk menciptakan perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam meningkat. Oleh karena itu, Imam Khomeini ra yang mengetahui bahwa dua mazhab; Syiah dan Sunni, yang memiliki banyak pengikut di seluruh dunia, sejauh dapat mendekatkan pandangan satu sama lain, akan sangat berpengaruh penting dan berharga dalam meninggikan dan membuat umat Islam bermartabat di dunia sesrta membuat gagal konspirasi setiap hari. Itulah sebabnya Imam Khomeini ra menamai hari 12 hingga 17 Rabiul Awwal dengan sebutan "Pekan Persatuan".

Imam Khomeini ra menanggapi kebijakan memecah belah musuh dan berkata, "Lebih berbahaya dan menyedihkan daripada nasionalisme adalah menciptakan perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan menyampaikan propaganda hasutan dan permusuhan antara saudara-saudara Islam. Alhamdulillah, dalam Revolusi Islam Iran, tidak ada perbedaan antara dua mazhab dan semua orang hidup bersama dengan persahabatan dan persaudaraan. Saudara-saudara Sunni di negara Islam harus tahu bahwa para kaki tangan kekuatan jahat besar tidak menginginkan kebaikan umat Islam dan Islam, dan perlu bagi umat Islam untuk menjauhkan diri dari mereka dan tidak mendengarkan propaganda munafik mereka. Saya menjulurkan tangan persaudaraan kepada semua Muslim yang berkomitmen di dunia."

Saat ini, dunia arogan telah mengambil sikap tunggal yang dengki terhadap agama Islam, sehingga mereka mencoba menciptakan perpecahan di antara umat Islam di dunia dengan terus menerus menyebarkan kebohongan dan menghina Islam dan keluarga Nabi Saw. Di masa kritis ini, kebutuhan akan persatuan di antara umat Islam semakin dirasakan dan negara-negara Islam tidak boleh membiarkan musuh-musuh Islam memisahkan dan memecah-belah umat Islam yang bersatu dengan menyebarkan perpecahan. Oleh karena itu, Pekan Persatuan dianggap sebagai kesempatan yang baik untuk empati, persatuan dan menetralisir plot musuh.

Keharusan Persatuan dan Persaudaraan Islam dalam Al-Quran

Dalam lebih dari 50 ayat, Al-Quran telah menyinggung masalah persatuan dan bagaimana menciptakan persatuan, di mana semua itu menunjukkan urgensi masalah ini dalam Al-Quran. Al-Quran menyeru semua umat Islam dari berbagai bangsa dan kaum untuk bersatu demi membela Islam dan menghadapi para musuh. Dalam ayat 13 Surah Al-Hujurah kita membaca, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu."

Sementara pada ayat 103 Surah Ali Imran disebutkan, "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara."

Ayat-ayat Al-Quran mewajibkan umat Islam untuk memperjuangkan terwujudnya persatuan. Karena Islam telah menyeru semua umat Islam sebagai satu umat dan orang-orang beriman diperkenalkan sebagai saudara satu sama lain, sehingga perbedaan dalam beberapa hal tidak menghalangi persaudaraan Islam dan persatuan umat Islam. Untuk alasan yang sama, semua Muslim harus menjaga persatuan dan kesatuan mereka sehubungan dengan hal-hal yang mereka setujui dan membuat konspirasi musuh tidak efektif.

Kebangkitan Islam sebenarnya berarti keluar dari dominasi kekuasaan otoriter dan arogan. Kekuatan arogan melakukan segala upaya untuk mencegah kesuksesan dan kebangkitan masyarakat Islam, dan salah satu metode utama mereka di bidang ini adalah untuk menciptakan perpecahan dan fraksi di antara Muslim dan mazhab-mazhab Islam.

Jelas bahwa musuh tidak ingin umat Islam mencapai kebebasan dan kemerdekaan sejati, dan dalam konteks ini, mereka menggunakan berbagai cara, termasuk propaganda media negatif terhadap umat Islam, menghasut Islamofobia, menuduh umat Islam ekstremisme dan terorisme, dan menciptakan perpecahan di antara para pengikut mazhab-mazhab yang ada. Ketika umat Islam terpecah belah, sebenarnya mereka justru melupakan musuh utama mereka. Di sinilah Al-Quran, Hadis dan Ahlul Bait mengajarkan umat Islam untuk memusatkan perhatian mereka pada isu-isu penting dunia Islam daripada berurusan dengan isu-isu kontroversial tanpa hasil. Dengan terwujudnya persatuan ini, maka umat Islam akan berada pada jalur untuk menciptakan peradaban Islam baru, yang akan mewakili persatuan seluruh umat Islam.

Ayatullah Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam dalam pertemuan dengan para pejabat negara dan para tamu Konferensi Persatuan Islam tahun 2018, tentang perlunya solidaritas dalam masyarakat Islam dengan menyebutkan tingkat persatuan, tatanan terendah dan langkah pertama dalam persatuan dunia Islam adalah masyarakat, pemerintah, suku dan agama Islam harus tidak saling menyerang satu sama lain dan bersatu menghadapi musuh bersama.

Mengenai pencapaian peradaban Islam baru, Rahbar mengatakan, “Negara-negara Islam tidak sejajar dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal kekayaan, dalam hal keamanan, dan dalam hal kekuatan politik. Mereka dapat saling membantu dan melengkapi satu sama lain. Mereka yang lebih tinggi di setiap sektor, mengambil tangan mereka yang lebih rendah. Ini juga merupakan tahap persatuan. Tahap yang lebih tinggi adalah menyatukan seluruh dunia Islam untuk mencapai peradaban Islam yang baru. Inilah yang telah ditetapkan Republik Islam sebagai tujuan akhirnya, untuk mencapai peradaban Islam, tetapi peradaban yang tepat untuk saat ini, peradaban baru Islam.

Persatuan bangsa Islam dalam mendukung perlawanan Palestina dapat membawa pada pengusiran musuh dari tanah yang diduduki dan pembentukan perdamaian dan keamanan di tanah ini dan pelestarian tanah Islam. Diharapkan bahwa dengan bantuan Allah Yang Mahakuasa dan dengan memberikan contoh ajaran agama Islam dan sirah Nabi Saw dan para Imam aw serta moral dan karakter ulama besar seperti mereka, mari kita mengambil langkah-langkah berharga menuju terwujudnya cita-cita luhur umat Islam dan menjadi landasan bagi terwujudnya persatuan, perdamaian dan persaudaraan seluruh umat Islam.

Inisiatif penamaan seminggu sebagai Pekan Persatuan oleh Republik Islam Iran tidak diragukan lagi merupakan langkah yang berharga untuk menarik perhatian dan dukungan umat Islam. Memilih dua catatan sejarah yang berbeda tentang kelahiran Nabi Saw sebagai dasar pemersatu adalah tanda perhatian, inisiatif dan pandangan jauh ke depan Republik Islam Iran untuk mengubah perbedaan ini menjadi peluang, dan betapa baiknya bahwa kebanggaan akan kelahiran Nabi Muhammad Saw dianggap sebagai kesempatan terbaik untuk hal mulia ini, yang menjadi objek pengabdian dan keterikatan seluruh umat Islam di dunia.

Setiap tahun, dalam Pekan Persatuan, untuk menyatukan umat Islam dan saling menambah pengalaman di antara para cendekiawan muslim, konferensi internasional persatuan Islam diadakan di Iran. Pada tahun 1369 HS, setelah tahun keempat menyelenggarakan konferensi ini, atas perintah Ayatullah Khamenei dibentuklah Forum Internasional Pendekatan Antarmazhab Islam. Salah satu tujuan forum ini adalah untuk meningkatkan tingkat keakraban dan kesadaran serta memperdalam pemahaman antarpemeluk agama Islam dan memperkokoh bidang persaudaraan Islam di antara umat Islam.

Imam Askari Sang Pelita Penerang Umat

Tanggal 8 Rabiul Awal tahun 260 Hijriyah adalah hari kesedihan dan duka bagi kota Samarra, karena berita kesyahidan Imam Hasan al-Askari as di usia muda telah menyelimuti setiap sudut kota. Pasar-pasar diliburkan dan hari ini masyarakat – yang selama ini menyembunyikan kecintaan mereka kepada Imam, karena penindasan penguasa – meluapkan perasaan mereka dan bergegas menuju ke rumah duka.

Imam Askari adalah imam kesebelas bagi para pengikut Syiah dan ia dilahirkan di kota Madinah pada tahun 232 H. Ayahnya adalah imam ke-10, Imam Ali al-Hadi as dan ibunya bernama Haditsah. Sejak Imam Askari dipaksa oleh Khalifah Abbasiyah untuk tinggal di distrik militer di Samarra, sejak itu ia dikenal dengan julukan "Askari." Di antara gelar-gelarnya yang paling terkenal adalah Naqi dan Zaki dan ia dijuluki dengan Abu Muhammad. Ia berusia 22 tahun ketika ayahnya gugur syahid.

Masa kepemimpinan Imam Askari hanya berlangsung enam tahun dan ia hidup selama 28 tahun. Ia dimakamkan di rumahnya sendiri di kota Samarra, di samping makam ayahnya. Priode Imamah dan kepemimpinan Imam Hasan al-Askari bertepatan dan bersamaan dengan tiga Khalifah Abbasiyah; Mu’taz Abbasi, Muhtadi, dan Mu’tamid.

Kehidupan orang-orang besar sarat dengan pelajaran berharga dan petuah luhur. Manusia yang sedang mencari hidayah dan kebahagiaan harus mengikuti jalan mereka, yang alim dan bertakwa. Imam Askari adalah salah satu bintang penunjuk jalan, di mana sifat dan perilakunya mencerminkan ketinggian ilmu dan makrifatnya.

Imam Askari as adalah pribadi yang selalu larut dalam ibadah kepada Allah Swt, hari-harinya dihabiskan dengan berpuasa dan malam-malamnya dengan bermunajat. Ia adalah orang yang paling saleh di masanya. Muhammad Syakiri, salah seorang sahabat imam berkata, "Imam Askari as berkhalwat di mihrab untuk beribadah dan bersujud. Aku tidur dan terbangun, dan menyaksikan dia masih larut dalam ibadahnya."

Setelah kesyahidan Imam Hadi as, Imam Hasan al-Askari bertanggung jawab atas kepemimpinan kaum Muslim ketika ia berusia 22 tahun. Selama enam tahun periode Imamah, ia selalu berada di bawah pengawasan mata-mata dan intelijen penguasa Abbasiyah. Ketika kebodohan dan bid'ah menguasai atmosfer kehidupan pada masa itu, Imam Askari bangkit untuk menjelaskan hakikat agama kepada para pencari kebenaran. Imam berusaha keras untuk mempertahankan ajaran Islam murni.

Imam Askari as memberi pencerahan kepada masyarakat tentang penyimpangan berbagai mazhab dalam Islam dan menunjukkan jalan kepada umat untuk meraih keselamatan. Para musuh bahkan mengakui keutamaan, keberanian, dan perjuangan Imam Askari.

Bahkan salah satu menteri Dinasti Abbasiyah, Ahmad bin Khaqan, mengakui keutamaan akhlak dan keluhuran ilmu Imam Askari. Dia berkata, "Di Samarra, aku tidak melihat sosok seperti Hasan bin Ali. Dalam hal martabat, kesucian, dan kebesaran jiwa, aku tidak menemukan tandingannya. Meski ia seorang pemuda, Bani Hasyim lebih mengutamakannya dari kelompok tua di tengah mereka. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang dipuji oleh sahabat dan disegani musuhnya."

Mengenai keutamaan Imam Askari as, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah Sayid Ali Khamenei mengatakan, "Para pengikutnya, masyarakat Syiah, pihak lawan, dan orang-orang yang tidak beriman, semua mengakui tentang keutamaan Imam Askari, derajat ilmunya, ketakwaannya, kesuciannya, dan keberaniaanya di hadapan musuh. Mereka juga mengakui kesabaran dan ketahanan dia dalam menghadapi kesulitan. Manusia hebat ini dan sosok yang luar biasa ini, baru berusia 28 tahun ketika syahadah menjemputnya."

"Dalam sejarah Syiah, kita punya banyak contoh-contoh ini. Ayah dari Imam zaman kita, dengan semua kebajikannya, dengan semua kedudukannya, dengan semua kemuliannya, ketika meninggal dengan racun dan kejahatan musuh, ia baru berusia 28 tahun; ini menjadi sebuah teladan, para pemuda merasa memiliki seorang teladan yang hebat," jelas Ayatullah Khamenei.

Rahbar menerangkan bahwa ini adalah Imam Askari as, yang gugur syahid pada usia 28 tahun. Semua keutamaan ini, semua kemuliaan ini, dan semua keagungan ini, tidak hanya sebatas pengakuan kita, tetapi juga diakui oleh musuh-musuhnya, lawan-lawannya, dan orang-orang yang tidak meyakini Imamah, semua orang mengakui ini.

Gerak-gerik Imam Askari benar-benar diawasi dan dibatasi oleh penguasa Abbasiyah dan rezim menerapkan kebijakan represif terhadapnya. Imam hidup selama 28 tahun, tapi dalam waktu singkat itu, ia memiliki pengaruh yang sangat efektif di tengah masyarakat pada masa itu. Kesyahidan Imam di usia muda, menunjukkan bahwa khalifah tiran Abbasiyah sangat khawatir dengan keberadaan sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat. Imam Askari selalu mengajak masyarakat untuk waspada dan mengkritik kebijakan para penguasa tiran.

Bagaimana mungkin seseorang seperti Imam Hasan al-Askari memilih diam ketika masyarakat menderita kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi. Dengan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi, Imam berjuang untuk memberikan wawasan politik dan kebangkitan pemikiran di tengah para pengikutnya.

Para penguasa Abbasiyah menghidupkan permusuhan lama mereka terhadap Ahlul Bait as dengan mengurung Imam Askari dan menciptakan hambatan bagi kontak langsung masyarakat dengan beliau. Imam Askari berhasil menyebarkan ilmunya di masyarakat, di tengah kondisi tidak kondusif dan pembatasan ekstrim yang dipaksakan oleh Dinasti Abbasiyah.

Di tengah tekanan dan kondisi mencekam, Imam Askari berhasil mendidik murid-muridnya, yang kemudian memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan memberantas syubhat. Syeikh Thusi mencatat bahwa murid-murid Imam Askari melebihi dari 100 orang, dimana antaranya adalah tokoh-tokoh besar seperti, Ahmad Asy'ari Qummi, Usman ibn Sa'id Amri, Ali ibn Ja'far, dan Muhammad ibn Hasan Saffar.

Imam Hasan al-Askari memiliki tempat khusus di kalangan para imam maksum, karena beliau harus mempersiapkan pengikut Ahlul Bait as untuk memasuki periode keghaiban Imam Mahdi as. Kegiatan politik paling menarik dari Imam Askari adalah penguatan basis politik para tokoh Syiah untuk menghadapi sulitnya perjuangan dalam membela cita-cita agama.

Karena para tokoh Syiah berada di bawah tekanan hebat, Imam Askari berusaha untuk meningkatkan kesabaran dan kesadaran mereka akan tekanan dan pembatasan, sehingga mereka mampu memikul tanggung jawab sosial, politik dan, agamanya dengan baik.

Imam Askari bahkan menulis surat kepada Ali ibn Husein ibn Babuyeh Qummi, salah seorang fuqaha besar Syiah, untuk memberikan petunjuk dan arahan yang diperlukan. Imam menulis, "Bersabarlah dan tunggulah kemunculan Imam Mahdi, karena Rasulullah Saw bersabda, 'Perbuatan terbaik umatku adalah menanti datangnya Imam Mahdi.' Pengikut Syiah kita akan terus-menerus dalam kesedihan sampai putraku, Imam Keduabelas, muncul; sosok yang dikabarkan oleh Rasul akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kebajikan, setelah ia dipenuhi oleh kezaliman dan kerusakan."

Pada kesempatan ini, kami telah memilih sebuah kata mutiara dari kata-kata hikmah Imam Hasan al-Askari. Ia berkata, "Aku mewasiatkan kalian dengan takwa kepada Allah Swt, taat dalam agama, berjuang di jalan Allah, bersikap jujur, menunaikan amanah atas apa yang dititipkan kepada kalian – apakah itu baik atau buruk – memperpanjang sujud, dan bersikap baik dengan tetangga, di mana Rasulullah diutus untuk itu."

"Saat seseorang menyaksikan kalian taat dalam beragama, jujur dalam bertutur kata, amanah, dan berakhlak mulia dengan masyarakat, dia akan berkata bahwa engkau adalah orang Syiah, dan ini akan menyenangkan hati saya. Takutlah kepada Allah, jadilah hiasan kami, bukan mempermalukan kami. Bawalah kebaikan ke sisi kami dan jauhkan keburukan dari hadapan kami. Setiap hal baik yang dikatakan, ada dalam diri kita, dan setiap kejahatan yang dikaitkan dengan kami, kita jauh dari itu."

"Ingatlah selalu nama Allah dan jangan lupakan kematian. Teruslah membaca al-Quran dan kirimkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, karena ada 10 kebaikan dalam shalawat kepada nabi. Jagalah wasiatku, aku menitipkan kalian kepada Allah Swt dan aku menyampaikan salam kepada semua."

Peristiwa Berdarah Zahedan dan Oportunisme Teroris

Pada hari Jumat (30/09/2022), para pelaku teror dan perusuh menyerang pasukan polisi di Zahedan, ibu kota provinsi Sistan dan Baluchestan Iran, dan membunuh atau melukai beberapa dari mereka.

Hossein Modarres Khiyabani, Gubernur Sistan dan Baluchestan Iran, mengatakan, Sedikitnya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam insiden teroris ini.

Tiga anggota Korps Garda Revolusi Islam gugur syahid dalam serangan teroris ini.

Dalam insiden ini, perusuh separatis menyerang salah satu kantor polisi Zahedan dengan berkedok melakukan shalat Jumat. Mereka menyerang dan melemparkan batu, bahkan melemparkan bahan-bahan pembakar dan menembak.

Orang-orang ini terus membakar properti umum. Mereka juga menjarah beberapa toko ritel milik rakyat dan merusak bank dan pusat pemerintahan.

Kelompok teroris "Jaish al-Zhulm" bertanggung jawab atas serangan di Zahedan ini. Dua anggota kelompok ini bernama Abdul Majid Rigi dan Yasser Shah Bakhsh tewas dalam insiden ini. Orang-orang ini berencana menghasut orang, menghancurkan properti publik, membunuh orang biasa dan petugas polisi.

Insiden hari Jumat di Zahedan menunjukkan bahwa teroris telah memanfaatkan ketidakamanan dan kerusuhan baru-baru ini di beberapa wilayah Iran sebagai kesempatan untuk mencapai tujuan mereka dan menyerang keamanan dan persatuan rakyat. Tentu saja rakyat tidak mengikuti mereka serta dengan upaya militer dan aparat keamanan, perdamaian dan keamanan kembali ke kota ini.

Menyusul kerusuhan beberapa hari terakhir di beberapa daerah Iran, yang dimulai dengan dalih kematian seorang gadis Kurdi Iran, musuh-musuh Islam Iran dan tentara bayaran mereka menemukan situasi saat ini sebagai peluang untuk menciptakan perselisihan dan perpecahan di tengah masyarakat. Mereka mencoba untuk membagi etnis dan strata yang berbeda, menempatkan orang-orang melawan satu sama lain dan melawan negara.

Sejatinya, agen-agen teroris Jaish al-Zhulm dan perusuh juga datang ke lapangan dengan tujuan yang sama dan mencoba menggunakan situasi saat ini untuk membuat masyarakat tidak aman dan terpecah di tenggara negara itu.

Jaish al-Adl atau lebih tepatnya Jaish al-Zhulm adalah kelompok aktif dengan ide-ide Salafi dan Wahhabi di tenggara Iran, khususnya di provinsi Sistan dan Baluchestan, dan banyak pasukannya aktif di Pakistan untuk mengatur dan meningkatkan kekuatan tempur mereka.

Kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda ini adalah salah satu pendukung oposisi dalam perang Suriah, dan telah menyatakan dukungan kepada oposisi pemerintah Suriah sebagai salah satu alasan tindakannya terhadap Republik Islam. Kelompok ekstremis ini juga menganggap dirinya sebagai pembela hak-hak Baluchestan Sunni Iran, tetapi sejak 9 tahun lalu, mereka telah melakukan berbagai kejahatan yang berujung pada pertumpahan darah warga Syiah dan Sunni.

Pada hari Jumat (30/09/2022), para pelaku teror dan perusuh menyerang pasukan polisi di Zahedan, ibu kota provinsi Sistan dan Baluchestan Iran, dan membunuh atau melukai beberapa dari mereka.

Sejak pembentukannya, kelompok ini telah menyerang pos dan pangkalan perbatasan Iran dari waktu ke waktu untuk mengumumkan keberadaannya dan mendapatkan persetujuan dari tuannya, atau telah menyerang pos perbatasan dan menara Iran dengan senjata semi-berat dari dalam Pakistan.

Serangan terhadap patroli perbatasan di wilayah Saravan pada Aban 1392 HS dengan 14 orang gugur syahid, penculikan 8 penjaga perbatasan Iran pada Farvardin 1394 HS, upaya untuk meledakkan salah satu bus yang membawa penjaga perbatasan Korps Garda Revolusi Islam pada Bahman 1397 dengan 27 syahid dan penculikan 14 tentara Militer Iran di dekat Mirjaveh pada Mehr 1397 adalah contoh aksi teroris kelompok yang berafiliasi dengan Al-Qaeda ini.

Hal yang luar biasa dalam semua insiden ini adalah aktivitas bebas kelompok teroris ini di Pakistan. Setiap kali mereka melanggar perbatasan Republik Islam Iran dan setelah setiap konflik dan kerusakan, sisa anggota kelompok ini melarikan diri ke Pakistan dengan aman.

Padahal, intensitas aksi dan penguasaan informasi pasukan keamanan dan intelijen Iran atas kelompok-kelompok teroris dan berurusan dengan konspirasi musuh, terutama organisasi mata-mata yang berafiliasi dengan dinas keamanan dan intelijen AS dan rezim Zionis, hingga kini mampu mencegah masuknya agen kelompok teroris ke Iran. Oleh karena itu, kerja sama negara-negara tetangga sangat penting untuk mencegah aktivitas dan kehadiran teroris di wilayah negara-negara tersebut.

Sehubungan dengan itu, Kementerian Intelijen Iran mengumumkan bahwa para pembela tanah air dan penjaga ketertiban dan keamanan negara dalam beberapa hari terakhir menghadapi berbagai elemen kelompok teroris, agen organisasi mata-mata asing, keterlibatan langsung dari pemerintah AS dan Inggris serta Arab Saudi, hingga anasir perusuh yang bodoh dan tertipu.

5 anggota kelompok teroris Takfiri telah ditangkap bersama dengan 36 kg bahan peledak, yang mencoba menggunakan kesempatan kerusuhan untuk mengebom dan juga mengintensifkan konflik antara pihak-pihak yang berkonflik.

Jelas, sejarah Syiah dan Sunni di Sistan dan Baluchestan Iran menunjukkan bahwa orang-orang di provinsi ini selalu hidup bersama secara damai. Sebaliknya, musuh selalu berusaha menyerang hubungan ini, di mana dengan kewaspadaan rakyat provinsi ini, sejauh ini mereka tidak dapat mencapai tujuan buruknya.

Bahkan sekarang, para tetua suku, klan dan ulama Sunni dan Syiah Zahedan telah menasihati semua orang di provinsi Sistan dan Baluchestan untuk menjaga perdamaian mereka dan tidak membiarkan perasaan murni orang-orang disalahgunakan dan kehidupan rekan-rekan mereka terancam.

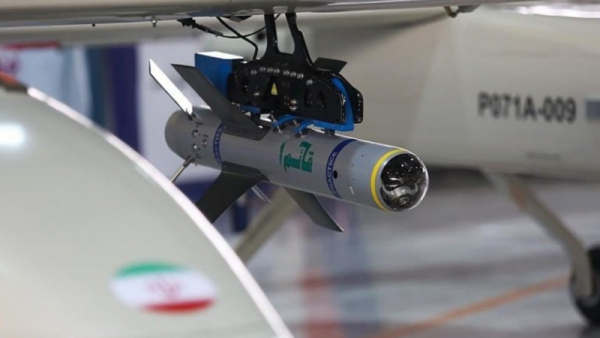

Bom Qaem, Terobosan Besar dalam Amunisi Mini Pintar

Qaem Smart Glider Bombs adalah satu set berisikan tiga bom pintar mini yang diproduksi dan dipasok oleh Kementerian Pertahanan Republik Islam Iran.

Penemuan bom berpemandu presisi menyebabkan bom lama disebut bom tak terarah. Bom berpemandu harus membawa lebih sedikit bahan peledak agar lebih kompatibel dengan mekanisme pemandu. Bom terpandu dalam dimensi kecil atau mini, sedang dan besar sekarang banyak digunakan dengan berbagai jenis panduan radar gelombang inframerah, laser, optik dan milimeter, terutama di pasukan besar.

Iran juga telah membuat kemajuan besar di bidang ini dalam beberapa tahun terakhir. Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan telah mampu mengembangkan keluarga besar berbagai jenis amunisi dan bom pintar mini yang dilengkapi dengan berbagai mesin pencari dan telah diserahkan kepada pasukan angkatan bersenjata Republik Islam Iran baik itu Militer dan Korps Garda Revolusi Islam.

Mempertimbangkan kebutuhan Iran akan senjata yang lebih ringan namun fungsional untuk UAV modernnya, Iran terinspirasi oleh bom berdiameter kecil (SDB) dalam membuat bom pintar mini dan upaya ini akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2013 dengan diperkenalkannya SMB (Smart Miniature Bomb) "Keluarga Sadid". Dengan cara ini, bom pintar Sadid 342 dapat dianggap sebagai bom mini pertama Iran, yang kemudian dikembangkan di keluarga Qaem. Keluarga bom pintar Qaim adalah salah satu bom berpemandu miniatur terpenting yang dibuat di Iran, yang memiliki akurasi kurang dari setengah meter. Bom pintar Qaem dan Sadid termasuk di antara amunisi mini yang pengguna utamanya adalah drone.

Qaem Smart Airborne Bombs adalah satu set dari tiga bom miniatur pintar yang diproduksi dan dipasok oleh Kementerian Pertahanan Republik Islam Iran. Bom-bom ini dianggap sebagai keluarga bom mini kedua setelah keluarga Sadid, yang mendapat manfaat dari desain yang lebih canggih. Bom pintar seri Qaem memiliki beberapa perubahan dibandingkan dengan seri Sadid. Berbeda dengan bom Sadid, pada bom Qaem, digunakan dua rangkaian sayap yang jauh lebih besar dan miring ke arah belakang. Perbedaan kedua adalah penambahan mode pencari inframerah ke bom ini, di samping bom yang dilengkapi dengan pencari optik, yang memungkinkan bom ini untuk menyerang target tetap dan bergerak di malam dan siang hari dan dalam cuaca buruk.

Tentu saja, hulu ledak yang kecil dan akurasi yang tinggi memungkinkan untuk menggunakan amunisi ini bahkan ketika pasukan internal atau warga sipil dekat dengan target yang dituju dan tidak perlu khawatir tentang korban tambahan. Bom pintar Qaem 1 diresmikan untuk pertama kalinya pada 16 Februari 2016 dan upacara pembukaan lini produksi UAV Mohajer 6. Bom ini diamati dengan dua pencari optik terlihat (televisi) dan termal. Rudal pintar Qaem 5 dan Qaim 9 juga diresmikan dalam sebuah upacara pada 15 Agustus 2018 di hadapan Menteri Pertahanan saat itu Amir Hatami. Menurut kata-katanya pada upacara peresmian bom Qaem, produk ini telah diproduksi bersama oleh dua Organisasi Industri Pertahanan dan Industri Elektronik Iran (Saهran).

Ketinggian operasional minimum bom ini adalah 4 hingga 10 ribu kaki (1219 hingga 3048 meter) dan jangkauannya adalah 12 hingga 40 kilometer, dan kemampuan untuk memasang hulu ledak penembus dan pecahan peluru yang berbeda dengan rentang yang berbeda dan berbagai kekuatan destruktif juga ada di dalamnya. Yang dimaksud dengan "ketinggian fungsional minimum" bom vertikal adalah jika bom tersebut diluncurkan di bawah ketinggian ini (di bawah 1219 meter), mereka tidak memiliki kemampuan airborne dan dengan cepat jatuh ke sasaran.

Di bidang pengembangan dan pembuatan bom pintar miniatur, sangat penting untuk menghasilkan Seeker yang dapat digunakan di semua bom pintar Iran saat ini dan masa depan. Oleh karena itu, Kemhan memproduksi mesin pencari dengan berbagai metode bimbingan. Dua contoh detektor ini bernama detektor gambar termal RU320ST dan detektor gambar tampak RU113ST telah ditampilkan, yang telah dipasang dan diamati pada keluarga Sadid dan Qaem.

Dalam pameran pertahanan Baghdad, beberapa spesifikasi bom Qaem 1 dan Qaem 5 ditampilkan. Menurut spesifikasi yang diumumkan dalam pameran ini, dimensi bom Qaem 5 dan Sadid 342 sangat dekat satu sama lain, tetapi karena penambahan sayap yang konstan dan peningkatan berat hulu ledak, bobotnya telah mencapai 20 kg. Amir Hatami, pada saat peresmian bom ini telah mengumumkan jangkauan keluarga Qaem dari 12 hingga 40 kilometer.

Melihat dengan seksama pada sayap vertikal depan dan belakang dari Qaem 5, kita akan melihat dimensi yang lebih besar dan bentuk aerodinamisnya dengan bom keluarga Sadid. Mungkin, jangkauan Qaem 5 lebih besar daripada Sadid 342 dan 345 karena memiliki bobot yang lebih sedikit dan area sayap yang lebih banyak, yang akan meningkatkan gaya angkat dan mengurangi gaya seret dan pada akhirnya meningkatkan jangkauannya.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan sebelumnya, jangkauannya dapat dianggap 12 km jika dilepaskan dari ketinggian 5 km. Bom Qaem 5 memiliki kemungkinan untuk dipasang pada pesawat tempur, dan jika dilepaskan di ketinggian, jangkauan hingga 20 kilometer dapat dipertimbangkan untuk itu. Sayap tengah dari Qaem 5 lebih panjang dan memiliki kurva ke belakang dan melengkung, yang menunjukkan peningkatan karakteristik penerbangan sayap dibandingkan dengan Sadid 345.

Mesin pencari yang digunakan dalam Qaem 5 adalah visual atau optik (TV), termal (IR), laser dan kombinasi optik dan laser. Penggunaan semua jenis pencari di Qaem 5 memungkinkan operasi dilakukan dengan sangat akurat dan dalam segala kondisi cuaca. Contoh Qaem 5 juga telah terlihat, yang memiliki seeker pencari inframerah dan sekering kedekatan (mungkin jenis laser), yang luar biasa dengan caranya sendiri. Alasan menggunakan pencari inframerah mungkin untuk mengurangi biaya konstruksi, tetapi masalah ini akan mengurangi akurasi dan kualitasnya. Sekalipun demikian, penggunaan sekering kedekatan di sebelah pencari inframerah mengkompensasi kekurangan ini sampai batas tertentu.

Sebuah varian bom Qaem 5 dipamerkan dalam pameran pencapaian swasembada Jihad Angkatan Laut Iran pada 23 Azar 1400 HS. Panjang dan lebar sayapnya telah meningkat secara nyata. Ini meningkatkan area sayap dan akhirnya meningkatkan jangkauan. Tentu saja, ada juga kemungkinan menambah berat roket dan jangkauan tetapnya. Bom Qaem 5 jenis ini terlihat di bawah sayap drone Fotros di pangkalan bawah tanah 313 militer, yang memperkuat kemungkinan untuk dioperasikan. Juga, karena operasionalisasi bom Qaem 5 jenis baru ini di drone Fotros militer, kita dapat berharap untuk menggunakan bom ini pada drone tempur angkatan bersenjata negara dalam waktu dekat. Masalah yang secara signifikan akan meningkatkan kekuatan ofensif drone Iran.

Spesifikasi Qaem 5

Panjang: 108 cm

Diameter: 15,2 cm

Jenis pencari: (TV), termal (IR), laser, kombinasi optik dan laser

Jenis hulu ledak: fragmentasi

Jenis sekering: dapat diprogram dan diatur waktunya

Berat hulu ledak: 8,5 kg

Berat total: 20 kg

Jangkauan: 12 hingga 20 km berdasarkan ketinggian pelepasan (pada jenis Qaem 5 yang tidak diketahui, jangkauannya dapat ditingkatkan hingga 40 km)

Bom pintar Qaem 1

Bom pintar Qaem 1 adalah anggota lain dari keluarga bom Qaem. Mengingat bom pintar Qaem 5 dibuat seiring dengan perubahan bom pintar Sadid, maka Qaem 1 juga dibuat karena perlunya bom ringan untuk dibawa oleh drone ringan. Iran menggunakan sejumlah besar UAV ringan dengan daya rendah untuk membawa amunisi, seperti Ababil 3 dan 4. Karena drone ini tidak memiliki banyak kekuatan untuk membawa amunisi. Bom ringan dan pintar Qaem 1 dapat digunakan secara efektif pada drone ringan Iran sesuai dengan doktrin "satu tembakan untuk setiap target". Qaem 1 juga menggunakan video atau optik (TV), termal (IR), laser, kombinasi pencari optik dan laser. Namun Qaem 1 telah diperkenalkan dalam tipe hulu ledak dengan variasi yang lebih banyak.

Qaem

Sejauh ini, hulu ledak dengan fragmentasi, pembakar, dampak langsung (energi kinetik) telah diperkenalkan untuk bom ini. Tentu saja, penting untuk disebutkan bahwa adalah mungkin untuk menggunakan hulu ledak ini buat seluruh keluarga Qaem. Sekering yang dapat diprogram dan berjangka waktu memungkinkan bom meledak pada jarak tertentu dari tanah atau pada ketinggian tertentu, meningkatkan efek hulu ledak pada target. Qaem 1 dengan bobot rendah dan diameter kecil dan sayap yang persis mirip dengan Qaem 5 dapat memiliki jangkauan yang signifikan. Tampaknya rasio sayap terhadap tubuh di Qaem 1 sedikit lebih tinggi dari Qaem 5. Namun mungkin akan memiliki jangkauan yang setara dengan Qaem 5, yaitu 12 km jika dilepaskan dari ketinggian 5 km dan jangkauan 20 km jika dilepaskan dari ketinggian. Ketinggian pelepasan minimum untuk bom ini adalah 4.000 kaki atau 1.219 meter.

Spesifikasi Qaem 1

Panjang: 90 cm

Diameter: 12,5 cm

Jenis pencari: Visual (TV), termal (IR), laser, kombinasi optik dan laser

Jenis hulu ledak: fragmentasi, pembakar, dampak langsung (energi kinetik)

Jenis sekering: dapat diprogram dan diatur waktunya

Berat hulu ledak: 1,5 kg

Berat total: 12,5 kg

Kisaran yang diumumkan: 12 hingga 20 km

Bom pintar Qaem 9

Bom seri Qaem telah banyak terlihat di semua jenis drone Iran, tetapi sejauh ini tidak ada gambar pemasangan bom Qaem 9 yang terlihat. Bomb Qaem 9 belum pernah dipamerkan di pameran manapun dan sangat sedikit gambar yang tersedia. Menurut pernyataan Menteri Pertahanan Iran pada saat peluncuran bom Qaem bahwa bom ini dapat digunakan pada pesawat tak berawak dan pesawat tempur, dan karena bom Qaem 9 belum terlihat pada pesawat tak berawak, kita dapat memiliki kesan bahwa bom tersebut Qaem 9 telah dikembangkan secara khusus untuk jet-jet tempur. Tentu saja, perlu dicatat bahwa sangat mungkin untuk memasang bom Qaim 9 di drone, meskipun dimensi Qaem 9 tidak tersedia, tetapi jelas menggunakan diameter yang sama dengan Qaem 5, yaitu 152 mm.

Mengingat lokasi pemasangan sayap telah berubah pada model ini dan panjang serta beratnya juga mengalami perubahan, pasti pusat gravitasi Qaem 9 juga berubah dibandingkan dengan Qaem 5. Dengan memeriksa gambar yang tersedia, peningkatan yang signifikan dalam panjang bom dapat dilihat. Menurut penyelidikan, panjang bom ini seharusnya sekitar 150 cm. Selain itu, dalam bom ini juga dimungkinkan untuk menggunakan semua jenis hulu ledak dan roket yang digunakan di Qaem 1 dan 5. Masalah selanjutnya adalah menentukan berat bom. Untuk tujuan ini, menurut peningkatan panjang bom Qaem 9 dan berdasarkan pada bom Qaem 5, berat bom Qaem 5 meningkat sekitar 50% dan berat dari bom Qaem 9 dianggap 30 kg. Mempertimbangkan dimensi bom Qaim 9, bom ini adalah pilihan yang sangat menguntungkan untuk menggunakan hulu ledak termobarik.

Karena hulu ledak jenis ini memiliki bobot lebih dan membutuhkan lebih banyak ruang, dimensi dan panjang sayap di depan dan belakang Qaem 9 telah ditingkatkan, yang meningkatkan karakteristik aerodinamis dan meningkatkan jangkauannya. Jangkauan bom ini dapat diperkirakan 20 km jika dilepaskan dari ketinggian 5 km dan 40 km jika dilepaskan dari pesawat tempur, yaitu ketinggian lebih dari 8 km. Perlu juga dicatat bahwa bom Qaem 9 tidak dapat dijatuhkan dari ketinggian kurang dari 3 kilometer.

Spesifikasi Qaem 9

Panjang: 150 cm

Diameter: 15,2 cm

Jenis pencari: Visual (TV), termal (IR), laser, kombinasi optik dan laser

Jenis hulu ledak: fragmentasi, pembakar, dampak langsung (energi kinetik) dan termobarik

Jenis sekering: dapat diprogram dan diatur waktunya

Berat hulu ledak: 8 hingga 15 kg

Berat total: 30 kg

Rentang: 20 hingga 40 kilometer berdasarkan ketinggian rilis

Anggota keluarga Qaem yang tidak diketahui

Jenis bom pintar dari keluarga Qaem dipamerkan dalam pameran pencapaian Organisasi Jihad Swasembada Angkatan Laut Iran pada 23 Azar 1400 HS, yang jauh lebih besar daripada anggota keluarga lainnya. Tampaknya diameter bom ini sama dengan bom lainnya, tetapi panjangnya bertambah. Dimensi sayap juga meningkat secara signifikan. Bom yang tidak diketahui ini pasti memiliki bobot dan jangkauan lebih, tetapi tidak ada informasi rinci tentangnya.

Kemungkinan spesifikasi bom pintar yang tidak diketahui dari keluarga Qaem

Panjang: 150 cm

Diameter: 15,2 cm

Jenis pencari: Visual (TV), termal (IR), laser, kombinasi optik dan laser

Jenis hulu ledak: fragmentasi, pembakar, dampak langsung (energi kinetik) dan termobarik

Jenis sekering: Dapat diprogram dan diatur waktunya

Berat hulu ledak: 8 hingga 15 kg

Berat total: 30 kg

Rentang: 20 hingga 40 kilometer berdasarkan ketinggian rilis.

Jejak-jejak Asing di Kerusuhan terbaru di Iran

Kerusuhan terbaru di Iran dengan alasan kematian Mahsa Amini, kembali menjadi peluang musuh asing untuk mengintervensi urusan internal Tehran dan memprovokasi lebih besar kerusuhan.

Sejatinya di kerusuhan terbaru, para pemimpin politik AS dan sejumlah Eropa, media mereka dan juga media berbahasa Persia anti-pemerintah Tehran dukungan Barat, menyalahgunakan sebuah peristiwa menyedihkan yang tengah diselidiki. Dengan slogan membela hak asai manusia bangsa Iran, mereka melemparkan batu untuk mendukung para perusuh dan merusak keamanan bangsa Iran. Tapi musuh masih mengabaikan atau meremehkan kehadiran jutaan warga di jalan-jalan dan bundaran Iran dalam mendukung pemerintah dan negaranya serta penentangan tegasnya terhadap para perusuh dan kerusuhan.

Selain itu, kelompok-kelompok anti-revolusi seperti kelompok MKO, royalis dan juga kelompok separatis seperti Komala dan demokrat juga melakukan upaya sia-sia untuk mengeksploitasi masalah ini sesuai dengan tujuan anti-Iran mereka. Menteri Dalam Negeri, Ahmad Vahidi seraya menjelaskan bahwa pemerintah Republik Islam Iran melewati konspirasi besar dengan kuat, mengatakan, musuh telah salah perhitungan dengan mendukung para perusuh.

Di antara musuh Iran ini adalah Amerika yang berada di puncaknya. Amerika dengan mengiming-imingi janji pencabutan sanksi dunia maya dan internet serta memilih sikap intervensif untuk mengobarkan kerusuhan, tapi ternyata gagal total. Sekaitan dengan ini, dua petinggi pemerintahan Joe Biden di statemen intervensifnya menguak langkah-langkah Washington untuk melanjutkan provokasi instabilitas di Iran.

Robert Malley, utusan khusus AS untuk urusan Iran dan Wendy Sherman, deputi menlu AS di statemennya mengakuibahwa Washington sedang mencoba untuk ikut campur dalam bidang komunikasi di Iran. Sebelumnya AS mencabut sejumlah sanksi komunikasi Iran. AS yang menyanksi Iran selama 40 tahun dan sejak kepresidenan Donald Trump dalam koridor kampanye represi maksimum, menjatuhkan sanksi paling keras dan zalim terhadap rakyat Iran, tapi kini mengklaim mengasihi rakyat Iran dan berbicara mengenai pencabutan sejumlah sanksi. Klaim ini bahkan menjadi bahan tertawaan para pakar Amerika sendiri. Glenn Greenwald, jurnalis terkenal AS mengatakan, "Siapa pun yang memiliki akal sehat yang menganggap serius pernyataan dari Washington tentang kekhawatiran atau kemarahan atas penindasan atau pembelaan hak politik orang-orang di negara lain, maka ia sangat naif."

Juru bicara Departemen Luar Negeri Iran, Nasser Kanani Chafi saat merespon tindakan pemerintah AS terkait sejumlah sanksi dibidang komunikasi di Tweetnya menulis, Amerika senantiasa berusaha melemahkan keamanan dan stabilitas Iran, tapi tentunya gagal. Dengan mengurangi beratnya beberapa sanksi komunikasi dan pada saat yang sama mempertahankan tekanan maksimum, Amerika secara munafik mengejar tujuannya melawan Iran.

Lebih lanjut Kanani menambahkan, tak diragukan lagi perang kognitif dan hibrida musuh terhadap bangsa Iran, kali ini akan sama nasibnya dengan ratusan berkas gagal mereka, tercatat di sejarah. Poin penting adalah Washington meski sebelumnya gagal di fitnah tahun 1388 Hs (2009) setelah pemilu presiden Iran, tapi tetap kembali di kerusuhan terbaru selain menyatakan sikap resminya mendukung kerusuhan dan anasirnya yang menimbulkan kerusakan materi dan jiwa melalui aksi-aksi brutalnya, berjanji bahwa mereka akan memberi dukungan termasuk di bidang pencabutan sanksi terkait internet.

Siamak Bagheri, seorang dosen saat menjawab pertanyaan terlepas dari pengalaman gagal mereka dalam mendukung para penghasut di Iran dan rakyat tidak menerima taktik ini, bagaimana Amerika berharap untuk mendukung para perusuh lagi? mengatakan: meskipun Amerika telah mengalami masalah ini berkali-kali, mereka masih belum memiliki pemahaman yang benar tentang rakyat Iran.

Isu yang muncul kembali terkait kerusuhan yang terjadi belakangan ini adalah dukungan seluruh Barat, termasuk Uni Eropa atas kerusuhan tersebut dan dorongan untuk ekspansinya. Dalam hal ini, setelah campur tangan berulang kali otoritas Barat dalam urusan internal Iran dan penggunaan gangguan dan kerusuhan baru-baru ini untuk menargetkan Republik Islam Iran di arena dunia, Uni Eropa mengumumkan tindakan anti-Tehran.

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell mengklaim, organisasi ini akan menunjukkan respon atas langkah legal dan sah keamanan Iran terhadap para perusuh dan perusak keamanan publik. Borrell dalam sebuah statemennya seolah-olah mendukung rakyat Iran dan juga membela secara nyata para perusuh mengatakan, Uni Eropa tengah mengkaji berbagai opsi untuk merespon peristiwa di Iran. Ia mengklaim, menjelang sidang dewan menteri luar negeri, Uni Eropa akan melanjutkan pembahasan mengenai opsi yang dimilikinya untuk merespon kematian Mahsa Amini dan juga mekanisme tanggapan aparat keamanan Iran terhadap demonstran.

Sebelumnya, Peter Stano, juru bicara Uni Eropa, menjawab pertanyaan wartawan, bahwa Komisi Eropa masih belum mengetahui apakah sanksi baru organisas ini akan diterapkan terhadap Iran atau tidak. Dengan demikian Eropa untuk menarik simpati Washington, ketimbang berusaha memulihkan hubungan dengan Iran, memilih menunjukkan sikap mengancam dan mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Tehran. Carlos Latuff, kartunis terkenal Brasil, menulis dalam menanggapi kerusuhan Iran: "Jangan tertipu!" Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang Barat khawatir tentang jilbab wanita Iran? Apa yang diinginkan Washington dan sekutunya adalah untuk mengacaukan Iran.

Aktor asing lain yang terlibat dalam kerusuhan baru-baru ini di Iran adalah rezim Zionis, yang mencoba memancing di air keruh dan, menurut pendapatnya, mengundang rakyat Iran untuk membuat kerusuhan dan kekacauan dengan dalih kematian Mehsa Amini. Sementara rezim ini adalah pelanggar hak asasi manusia terbesar yang diakui oleh forum internasional dan telah dikritik oleh semua orang di dunia selama bertahun-tahun karena pembunuhan bayi dan pembunuhan brutal terhadap orang-orang tak berdaya di wilayah pendudukan dan Gaza, rezim ini mendukung kerusuhan baru-baru ini di Iran atas nama kebebasan.

Israel sebagai pendiri penjara terbesar sepanjang sejarah di Gaza dan pembantaian rakyat Palestina, distatemennya mengklaim bahwa rezim ini mendukung rakyat Iran dan meminta komunitas internasional untuk mengutuk "penumpasan rakyat tak berdosa Iran". Namun, sejarah permusuhan dan kebencian rezim Zionis dengan Republik Islam Iran dan warga Iran bukanlah sesuatu yang disembunyikan dari siapa pun. Israel secara terbuka menentang setiap kemajuan Iran dan telah menunjukkan bahwa ia adalah musuh rakyat Iran dengan membunuh ilmuwan nuklir dan berusaha untuk menghancurkan fasilitas nuklir. Oleh karena itu, dukungan rezim ini terhadap para perusuh sejatinya langkah lain Israel untuk menyerang Iran Islami.

Di samping musuh asing, kelompok anti-revolusioner bersama dukungan kepada semua jenis media berbahasa Persia, seperti Iran International, yang terus eksis dengan dukungan keuangan dari Arab Saudi, selama beberapa hari terakhir berusaha merampas "protes di Iran" demi keuntungannya dan mengobarkan kerusuhan. Mohammad Sadegh Koshki, seorang pakar politik, mengatakan, saluran TV asing, dan TV Internasional Iran sebagai pemimpinnya, melakukan upaya serius dan terorganisir untuk mendorong masyarakat, terutama generasi muda, menuju konflik.

Di antara kelompok-kelompok anti-revolusioner, Maryam Rajavi, pemimpin kelompok teroris kaum munafik (MKO), termasuk yang pertama mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kerusuhan jalanan baru-baru ini di Iran dan mencoba menghubungkannya sebagai dukungan terhadap kelompok ini. Menurut sumber yang terpercaya, pemimpin kelompok munafik itu menyeret orang-orang yang rawan kerusuhan ke jalan dengan dalih mencari suaka. Sementara seluruh rakyat Iran sangat membenci dengan kelompok teroris ini karena catatan kejahatannya dan kerja samanya dengan rezim Saddam dan ingin kehancuran kelompok teroris ini. Hassan Rezania, wakil politik dan keamanan gubernur Hamedan, mengatakan, "Orang-orang munafik (MKO) yang didukung oleh dinas intelijen Inggris, Amerika, Ibrani, dan Arab tidak dapat berbuat apa-apa di aksi kerusuhan ini."

Kelompok-kelompok royalis yang gagal yang dipimpin oleh Reza Pahlavi, yang tidak memiliki reputasi di kalangan rakyat Iran, bahkan tidak dianggap oleh pemerintah Barat, juga mencoba mengambil sikap dan mengadakan pertemuan, termasuk di Washington, DC, ibu kota Amerika untuk menarik perhatian elit politik negara ini dan dengan cara ini mereka dapat menampilkan diri sebagai oposisi penting. Namun, karena kebencian rakyat Iran terhadap sistem monarki, kaum royalis tidak memiliki tempat di Iran.

Kelompok separatis Kurdi seperti Komala dan Demokrat berusaha untuk menyalahgunakan situasi dan melakukan upaya maksimal mereka untuk menghasut dan memulai kekacauan di wilayah Kurdi, tetapi tentu saja, upaya mereka tidak berhasil. Dalam hal ini kelompok separatis tersebut mendukung para perusuh di sekitar kota provinsi Azerbaijan Barat dan Kurdistan. Beberapa agitator menggunakan simbol kelompok separatis dalam pertemuan di kota-kota selatan Azerbaijan Barat dan beberapa kota Kurdistan.

Sebuah sumber terpercaya melaporkan penangkapan sejumlah anasir Komala dan Demokrat dalam protes yang tersebar di selatan provinsi Azarbaijan Barat dan menekankan bahwa penyusup ini bertanggung jawab untuk melancarkan kerusuhan dan selama aksi kerusuhan mereka ditangkap oleh badan keamanan dan intelijen. Poin pentingnya adalah bahwa Ebrahim Alizadeh, pemimpin kelompok Komala, di sebuah klip video telah mengaku mengorganisir tindakan provokatif dan sebelumnya merencanakan pelaksanaan kerusuhan baru-baru ini di Iran.

Poin terakhir adalah meskipun beberapa dekade upaya dan konspirasi Barat dipimpin oleh Amerika Serikat, serta tindakan kriminal dan subversif dari kelompok anti-revolusioner, terutama kelompok teroris orang-orang munafik (MKO) dan upaya habis-habisan mereka untuk menghasut kerusuhan dan kekacauan di Iran, tetapi Iran Islami selalu mempertahankan kekuatan dan otoritasnya, dan rakyat Iran, sambil menyatakan dukungan mereka untuk Republik Islam Iran dalam situasi sulit, menekankan untuk melawan setiap kerusuhan dan kekacauan, dan mereka juga berperan aktif dalam hal ini. Selain itu, mengenai alasan kerusuhan terbaru, yakni kematian Mahsa Amini, para pejabat terkait seraya menindaklanjuti kembali kasus ini secara serius, juga berjanji akan mengumumkan hasilnya dan berbagai dimensinya kepada rakyat Iran.

Ini Tujuan Musuh Menurut Rahbar

Acara mengenang dan peringatan terhadap veteran dan pejuang era perang Pertahanan Suci digelar di Husseiniyah Imam Khomeini pada 21 September 2022 dengan dihadiri Rahbar dan sejumlah veteran serta komandan Pertahanan Suci.

Selama acara tersebut, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei seraya memuji pada komandan Pertahanan Suci di perang yang dipaksakan rezim Baath Irak kepada Iran pada tahun 1979, menyebut menghargai para pejuang dan veteran perang ini adalah kewajiban semua orang.

Rahbar mengatakan, "Pertahanan suci –era yang penuh semangat, penuh peristiwa, bermakna dan banyak manfaat- termasuk peristiwa yang memiliki dampak bagi masa lalu, sekarang dan mendatang kita; Oleh karena itu, para veteran di peristiwa ini, di mement penting ini, pastinya harus diperhatikan dan dihormati." Rahbar menyebut para veteran dan mereka yang aktif di bidang jihad dan membela negara adalah bukti nyata dari ayat اَلسّابِقونَ الاَوَّلون (At-taubah: 100) dan وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ (al-Waqi'a: 10), serta beliau kembali mengucapkan terima kasih dan memuji para veteran ini.

Di pertemuan ini Rahbar menilai Pertahanan Suci sebagai hasil dari kebijakan strategis imperialis dan sistem hegemonik dalam memusuhi Republik Islamd an bangsa Iran. Mengingat bahwa esensi dari sistem hegemonik adalah dominasi, merampok kekayaan berbagai bangsa dan mempengaruhi sistem politik negara lain, tapi seiring dengan munculnya Revolusi Islam di Iran dan tumbangnya pemerintahan boneka Pahlevi, tangan dan pengaruh kubu arogan terpotong, dan mereka bekerja keras melawan bangsa Iran untuk mengkompensasi kerugiannya tersebut.

Ayatullah Khamenei terkait hal ini mengatakan, "Sebuah bangsa yang tidak takut terhadap Amerika dan kekuatan militer serta politik dan ekonomi yang mendominasi dunia saat itu, sangat tidak dapat diterima oleh mereka. Apalagi pemerintahan ini dibentuk di titik harapan, sandaran dan lokasi yang ditatap AS secara tamak. Oleh karena itu, mereka ingin membalas dendam dan memberi pukulan telak. Pukulan yang dilakukan dengan berbagai cara mulai dari kudeta, serangan udara di Tabas dan memprovokasi berbagai etnis, tapi mereka gagal. Dengan demikian harus ada perang yang dikobarkan dari negara tetangga."

Ayatullah Khamenei lebih lanjut menyinggung tujuan musuh mengobarkan perang Pertahanan Suci. Menurut perspektif Rahbar tujuan utama kubu arogan di perang ini adalah disintegrasi, menumbangkan Pemerintahan Isalm, menumpas dan mengakhiri perlawanan (muqawama). Rahbar terkait hal ini mengatakan, "Harus dilihat apa tujuan serangan Saddam tersebut ? Pertama-tama tujuan Saddam adalah memecah-belah Iran, dan memisahkan Khuzestan dari Iran. Tapi sangat baik, warga Khuzestan memberikan perlawanan dan pembelaan diri yang sangat baik. Benar, seluruh rakyat dari seluruh wilayah negara ini menuju Khuzestan, tapi warga Khuzestan sendiri juga berjuang keras dan ada tokoh pejuang terkenal dari daerah ini seperti Ali Hashemi.

Tujuan berikutnya musuh menurut Rahbar adalah untuk membuat rakyat Iran menyerah. Musuh ingin menumbangkan pemeritahan Republik Islam Iran dan mengubah nasib Iran. Mereka ingin membungkam suara rakyat Iran; Bangsa Iran memiliki ucapan baru bagi dunia. Mereka ingin mencegah pesan ini; Pesan muqawama dan resistensi serta tidak tunduk terhadap arogansi dan diskriminasi internasional. Musuh ingin bangsa lain mengambil pelajaran bahwa jika ada yang melawan Amerika seperti bangsa Iran, maka mereka akan ditumpas, dan tujuan terakhir dan mendasar musuh adalah menutup pintu muqawama. jawaban bangsa Iran adalah menjinakkan seluruh tujuan tersebut, dan yang terjadi benar-benar di luar tujuan musuh.

Menurut perspektif Rahbar, meski Saddam Hussein yang ambisius dan gila itu mendapat dukungan total dari kekuatan-kekuatan dunia, akan tetapi perang, di bawah tiga unsur yaitu kekuatan revolusi yang meluap, kepemimpinan yang sangat efektif dari Imam Khomeini, dan karakteristik unggul serta membanggakan rakyat Iran, telah berubah dari sebuah ancaman nyata dan besar, menjadi sebuah peluang besar, dan kini narasi yang benar dan detail terkait masa penuh semangat dari sejarah Iran kepada generasi muda dan remaja, akan menjamin keberlangsungan prestasi revolusi.

Dari sudut pandang Rahbar, perang meski sebuah peristiwa pahit dan menyakitkan, tapi Perang Pertahanan Suci telah mengubah ancaman menjadi peluang dan menjadi pelajaran bagi generasi mendatang, dan mereka harus mengetahui hal ini. Menurut Ayatullah Khamenei, salah satu sisi indah dari perang ini adalah resistensi warga Selatan dalam melawan pasukan Baath. Meski mereka adalah etnis Arab, tapi mereka tidak mengesampingkan identitas Iran mereka dan melawan kerakusan dan dengan segenap jiwa dan raganya, mereka membela negara.

Sisi spiritualitas dan moral bangsa Iran di perang pertahanan suci, termasuk manifestasi lain dari keindahan perang. Rahbar terkait hal ini mengatakan, "Perang Pertahanan Suci adalah medan manifestasi keyakinan agama dan moralitas bangsa Iran...mulai dari pengorbanan diri, perjuangan, keyakinan agama; ... pelepasan anak-anak muda ke medan jihad oleh ayah dan ibu mereka, istri yang siap berkorban....dan seluruh negara menjadi kedalaman pertahanan garis depan ... semuanya dimaksudkan untuk layanan perang; Untuk pertahanan, untuk melayani revolusi; Pertahanan suci telah menyatukan semua orang."

Menurut perspektif Rahbar, salah satu capaian perang Pertahanan Suci adalah isu kekuatan militer Iran. Meski militer selama revolusi mengalami pukulan telak, dan Sepah Pasdaran sampai saat itu belum mengakar, Pertahanan Suci dari satu sisi mampu menjadi ujian bagi kesetiaan militer Republik Islam kepada pemerintah, dan membawa kemampuannya ke medan. Di sisi lain, Sepah Pasdaran muncul sebagai salah satu hakikat yang bersinar.

Rahbar menekankan, "Berkat rahmat ilahi, hari ini Iran telah mencapai level pencegahan dalam hal pertahanan, dan tidak ada kekhawatiran dalam hal ancaman eksternal, dan musuh mengetahui hal ini dengan sangat baik."

Menurut Rahbar salah satu capaian penting lain perang Pertahanan Suci bagi bangsa dan pemerintah Iran adalah membuktikan prinsip ini bahwa menjaga negara dari serangan dan sabotase musuh hanya dapat diraih melalui muqawama, dan bukannya dengan menyerah. Terkait hal ini Ayatullah Khamenei menjelaskan, "Di era Perang Pertahanan Suci terbukti bahwa negara hanya akan terlindungi dari ancaman-ancaman musuh lewat jalan perlawanan. Inilah yang dicapai dan dipahami bangsa Iran; Ini menjadi sebuah prinsip bagi kami. Kami menggunakan prinsip ini di berbagai isu politik, ekonomi, budaya dan lainnya, dan kami tetap akan memanfaatkannya. Sikap negara di banyak masalah adalah prinsip resistensi, sikap untuk bertindak, maju, dan bukannya menyerah dan mundur."

Rahbar mengingatkan bahwa kita dengan spirit ini mampu mengalahkan berbagai skenario penting musuh. Rahbar mengatakan, musuh membawa rencana Timur Tengahbaru ke lapangan, dan mereka gagal. Musuh mulai melanggar perbatasan kita dari udara dan laut, tapi gagal, drone mereka ditembak jatuh, penyusup lautnya di tangkap, ini adalah kepercayaan diri nasional; Ini bersumber mempelajari prinsip tersebut di perang Pertahanan Suci, di mana muqawama adalah solusi untuk melindungi negara.

Salah satu kekhawatiran Rahbar, khususnya dalam beberapa tahun terakhir yang kerap beliau ungkapkan adalah masalah "Jihad Penjelasan". Rahbar meyakini bahwa pemuda dan generasi baru harus mendapat pengetahuan yang benar dari fakta Revolusi Islam, perang Pertahanan Suci dan hasilnya. Jika kita tidak memberi penjelasan yang benar kepada generasi muda, maka musuh akan mendistorsi fakta.

Terkait hal ini, Rahbar menekankan, " Upaya musuh adalah untuk menyangkal pasang surut; ...mereka melakukan pekerjaan budaya, pekerjaan propaganda dan aktivitas media dengan intensitas; Mereka mencoba menunjukkan kekaguman dan kesombongan di wajah anak muda dengan iklan dan aktivitas media; menunjukkan kemegahan mereka di mata mereka; menyembunyikan kepahitan dan kegelapan mereka dan, di sisi lain, menyembunyikan ketinggian, kepentingan, dan keanggunan yang dihasilkan dari pertahanan suci dan isu-isu di sekitarnya; Mereka ingin membuat orang takut pada mereka... Itulah mengapa karya narasi ini sangat penting."

"Upaya harus dilakukan untuk menjawab narasi yang menyimpang, salah dan palsu tentang pertahanan suci, dan juga untuk menjawab narasi semacam itu tentang prinsip revolusi, dan mereka yang benar-benar bekerja, orang-orang berpikir, profesional, harus bisa melakukan sesuatu, insya Allah," ungkap Rahbar.

Epik Perempuan di Perang Pertahanan Suci

Seiring dengan meletusnya perang yang dipaksakan pada 31 Shahrivar 1359 Hs (22 September 1980), kaum perempuan sebagai bagian penting di masyarakat Iran, menciptakan epik bersejarah dengan keberanian yang tak terlukiskan di wilayah perbatasan termasuk di Khorramshahr, Susangerd, Ahvaz, Mehran dan...

Kaum wanita ini sejatinya prajurit tak dikenal yang membawa beban berat logistik front perang dan beberapa tugas lainnya. Serangan musuh yang tiba-tiba di daerah perbatasan dan juga pemboman udara di kota-kota mengharuskan perempuan untuk hadir langsung di medan perang.

Faktor penggerak dan gerakan perempuan dalam menjalankan kewajiban sosial mengambil teladan dari para wanita di awal Islam dan perempuan di zaman Rasulullah Saw, khususnya Sayidah Fatimah Az-Zahra dan Sayidah Zainab as yang aktif berpartisipasi di kegiatan sosial berdasarkan ideologi Islam dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data list syuhada perang pertahanan suci, sebanyak 6.428 perempuan Iran gugur sepanjang perang ini, dan mayoritas dari mereka gugur dalam pemboman dan serangan rudal ke berbagai kota di negara ini. 500 di antara syuhada perempuan tersebut adalah pejuang di medan tempur. Mayoritas syuhada perempuan ini adalah gadis dan 2500 di antaranya berusia antara 10-30 tahun.

Selain itu, selama delapan tahun perang yang dipaksakan (Iran-Irak) yang berlangsung 8 tahun, sebanyak 22.802 tim penyelamat dan 2.276 dokter perempuan dikirim ke medan perang. Menurut data Yayasan Veteran dan Urusan Veteran Cacat yang dirilis tahun 2002, jumlah veteran perempuan yang mengalami cacat sebanyak 5.735 orang dan di antara mereka 3.075 mengalami cacat di atas 25 persen.

Sementara itu, tidak ada data yang jelas mengenai jumlah tawanan perempuan Iran selama perang Iran-Irak, tapi di sejumlah sumber disebutkan terdapat sekitar 171 tawanan perempuan selama perang delapan tahun ini.

Selama delapan tahun perang yang dipaksakan, meskipun sebagian besar pendapatan negara dihabiskan untuk melengkapi zona tempur, karena luasnya medan perang, durasi konflik yang panjang, blokade ekonomi dan situasi ekonomi domestik yang tidak menguntungkan, pemerintah tidak dapat menanggung semua biaya untuk mendukung medang perang.Intervensi kekuatan rakyat sangat diperlukan dalam mendukung perang.

Sementara itu, perempuan memainkan peran penting dalam bidang ini dengan berpartisipasi aktif di pusat dukungan logistik dan perang. Wanita tidak hanya membantu pria dengan menggali parit dan menyiapkan makanan untuk tentara dan melindungi amunisi, tetapi juga bertempur di garis depan melawan musuh rezim Baath dengan pelatihan militer yang telah mereka jalani di tingkat dasar. Beberapa kegiatan perempuan untuk mendukung garis depan antara lain membuat markas pengumpulan bantuan umum di masjid dan sekolah, memilah dan mengirim segala macam kebutuhan pejuang, memperbaiki peralatan, merenovasi peralatan dan menyediakan makanan, pakaian, dan pakaian hangat.

Esmat Ahmadian, ibu dari dua syahid dan veteran Perang Pertahanan Suci, yang pergi ke medan perang sebagai pengemudi van selama bertahun-tahun dan mendukung para pejuang selama delapan tahun Pertahanan Suci di Ahvaz. Dari mencuci pakaian hingga menyiapkan sarapan untuk para pejuang, ini hanyalah sebagian dari pekerjaan yang dilakukan wanita jihadis ini pada tahun-tahun itu. Memasuki bidang konstruksi membuatnya menjadi seorang pengusaha. Dia mengatakan: "Perang adalah fenomena yang buruk. Tapi medan perang dan orang-orangnya menyenangkan, dan pertahanan adalah hal yang suci."

Fatima Navab Safavi, cucu dari Syahd Nawab Safavi adalah salah satu wanita pemberani yang pergi ke Bahman Shir sebagai pengintai selama perang yang dipaksakan oleh rezim Baath Irak terhadap Republik Islam Iran. Dengan informasi yang efektif dan berguna yang dia berikan tentang posisi musuh, dia memainkan peran yang menentukan dalam keberhasilan operasi. Dalam pertemuan terakhir, ia terlihat membawa jenazah seorang syahid. Ternyata dia kembali dari operasi gerilya yang sukses.

Majideh Naghravi, selama operasi pembebasan Susangerd pada 26 Aban 1359 Hs (17 November 1980) berhasil melucuti senjata enam prajurit dan perwira musuh serta menawan mereka. Ia mengatakan, "Ketika tentara Irak kalah di Hamidiyeh, serdadu musuh secara membabi buta menembaki warga karena takut dan berusaha melarikan diri, tapi mereka tidak mengetahui jalan menuju perbatasan. Ketika enam serdadu musuh mendekati rumah kami, saya mengatakan kepada mereka, jika kalian maju kedepan, maka kalian akan dikepung warga dan pasukan Sepah Pasdaran (IRGC) dan kalian akan terbunuh. Segera kalian masuk ke rumah dan duduklah di ruang tamu serta serahkan senjata kalian supaya aku sembunyikan. Mereka menuruti kata-kataku. Ketika mereka telah dilucuti senjatanya, saya kunci ruang tersebut dan saya memanggil warga. Dengan senjata rampasan tersebut, saya giring enam prajurit Irak ke masjid.

Dengan berani dapat dikatakan bahwa dukungan dan daya tahan yang muncul dari para wanita Iran selama perang yang dipaksakan belum pernah terjadi sebelumnya kapan saja dan di wilayah mana pun di dunia. Menurut ungkapan pemimpin tinggi Revolusi Islam atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei: "Jika perempuan tidak menyanyikan epos perang dan tidak menganggap perang sebagai nilai di rumah mereka, laki-laki tidak akan menemukan keinginan dan motivasi untuk berperang, dan sejumlah besar pejuang Basij tidak akan pergi ke medan perang."

Pada hari-hari awal perang, Dr. Masouma Abad bekerja sebagai anggota Bulan Sabit Merah dan perwakilan gubernur dalam sistem rumah kota. Dalam salah satu misi, dia ditangkap oleh pasukan Irak bersama tiga wanita lainnya. Dia dipenjarakan di kamp-kamp Irak selama empat puluh bulan dan dibebaskan pada tahun 1362 Hs (1983). Dari sudut pandangnya: "Tertawannya tubuh tidak seberapa di bandingkan dengan tawanan jiwa. Mereka yang berdiri teguh dan memiliki kehormatan dan martabat yang baik dengan kesabaran dan ketabahan tahu bahwa tawanan yang sebenarnya adalah mereka yang menjual jiwanya dengan harga murah untuk memelihara tubuh yang hina dan tidak berarti tanpa jiwa manusia."

Dr. Abad mengatakan tentang aktivitas perempuan di Republik Islam: "Dalam cara berpikir Islam, perempuan tidak pernah terpisah dari masyarakat umum dan kegiatan sosial. Sistem Islam menganggap setiap kemajuan dalam masyarakat bergantung pada kehadiran aktif dan bersemangat dari kelas besar ini bersama dengan yang lain. Di antara layanan terpenting yang dihasilkan dari pemikiran ini, kita dapat menyebutkan pemulihan identitas dan rasa percaya diri kepada perempuan dan anak perempuan masyarakat saat ini, yang dapat kita lihat membuahkan hasil baik di arena nasional maupun internasional.

Peran budaya perempuan selama perang juga berdampak besar, yang diwujudkan dalam kasus-kasus seperti: propaganda, memuji dan menghormati para syuhada, menghadapi orang-orang munafik dan desas-desus anti-revolusioner, mengubur jenazah para syuhada dan memperingatinya. Menulis, meliput, menulis cerita, menulis puisi dengan topik perang dan pertahanan suci, dan melakukan kegiatan jurnalistik dan media diamati.

Karena kehadiran mereka yang efektif dalam pertahanan suci, kaum perempuan ini telah menjadi narator yang baik pada zaman itu dan telah memainkan peran dalam literatur keberlanjutan dan literatur pertahanan suci. Kenangan hidup perempuan sebagai tawanan dan veteran, narasi manis dan sekaligus menyakitkan dari para ibu, istri dan anak-anak para syuhada yang menggambarkan keindahan kehidupan para martir mereka, serta kenangan para penyelamat dan dokter perempuan dari era itu, telah menghiasi sejarah perlawanan dan pengorbanan di negara kita.

Zahra Hosseini, narator di buku One Woman's War: Da (Mother) termasuk salah satu perempuan yang aktif terlibat dalam proses pengkafanan dan pemakaman para syuhada. Saat itu, ia baru berusia 17 tahun dan dengan tangannya sendiri ia meletakkan ayah dan saudaranya yang syahid di liang lahat. Ia terluka selama membela Khorramshahr dan pecahan peluru bersarang di sumsum tulang belakangnya, yang selalu bersamanya setelah itu dan dia harus menanggung rasa sakit. Meski demikian, ia tidak duduk diam dan senantiasa berusaha memberi pelayanan untuk medan perang dan rakyat. Laporan Hosseini terkait perang sangat menakjubkan, serta tidak menyerupai berbagai buku yang ditulis baik oleh orang Iran lainnya atau asing terkait perang. Di bukunya, tampak dengan jelas pengorbanan dan semangat keimanan yang membuat hati manusia bergetar.

Pada tahun-tahun awal Revolusi Islam, Imam Khomeini menyampaikan khutbah pernikahan "Fahima Babaianpour" dan syahid "Gholamreza Sadeghzadeh". Ketika Imam Khomeini meminta kuasa Fahima untuk mengucapkan akad nikah, Fahima mengatakan kepada Imam dengan suara yang jelas: "Jawaban positif saya bersyarat!" Orang-orang di sekitar bertanya dengan heran: Bagaimana kondisinya? Fahima berkata kepada imam: "Dengan syarat doa Anda untuk kesyahidan kami berdua di dunia ini dan penerimaan syafaat kami di akhirat." Semangat mencari kesyahidan ini membuat Imam Khomeini yakin akan kemenangan dan dia berkata: “Setiap kali saya melihat wanita terhormat yang siap untuk tujuan kami menjalani kesulitan dan bahkan kesyahidan dengan tekad yang kuat, saya yakin bahwa jalan ini akan berakhir pada kemenangan.

Dan begitulah yang terjadi. Dengan kesadaran dan pengorbanan diri mereka, para wanita bergegas membantu para pejuang pemberani untuk melestarikan sistem suci Republik Islam, dan dengan keberanian dan dedikasi mereka yang tak terlukiskan, mereka menorehkan lembaran emas ke dalam sejarah keberanian di negara ini. Imam Khomeini berkata: “Saya bangga dengan kelas besar ini yang, dengan kehadiran mereka yang berharga dan berani di arena pertahanan, telah membawa kemenangan bagi tanah air Islam, Al-Qur’an dan revolusi, dan sekarang mereka aktif di depan dan di belakang garis depan dan siap berkorban."

Imam Ridha as dan Kepemimpinan Yang Saleh

Gerakan revolusi Islam yang mencapai kemenangan dengan tergulingnya rezim korup, diktator dan thaghut tahun 1979 dilandasi oleh keimanan akan Islam dan semangat untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah dan Ahlul Bait. Yang mendorong rakyat Iran bangkit melawan rezim Shah Pahlevi adalah kebijakan rezim despotik itu yang memerangi pemikiran Islam dan ajaran Ahlul Bait as. Hari ini kita memperingati Shahidnya Imam Ali ar-Ridha as, imam kedelapan dari silsilah 12 Imam Ahlul Bait.

Beliau adalah imam yang beberapa abad lalu menjejakkan kakinya yang suci di negeri Iran. Beliau wafat di negeri ini dan dimakamkan di Khorasan, tepatnya di kota yang saat ini dikenal dengan nama Masyhad. Makam Imam Ridha setiap saat dipenuhi oleh peziarah yang dengan luapan cinta berziarah ke sana. Di makam inilah sinar maknawiyah dan makrifat memancar.

Imam Ali bin Musa ar-Ridha as lahir di kota Madinah pada tahun 148 hijriyah. Sepeninggal ayahnya, Imam Musa al-Kadzim, beliau memangku imamah atau kepemimpinan ilahi atas umat. Di kota Madinah, beliau mengajarkan ilmu-ilmu tentang agama Islam dan mendidik banyak murid. Dengan argumentasi yang kuat beliau menyatakan penentangan terhadap kekuasaan bani Abbas, sebab kekuasaan ini bertolak belakang dengan ajaran ilahi. Akibatnya, Khalifah Ma'mun merasa terancam sehingga memaksa Imam Ridha as meninggalkan kota Madinah dan berhijrah ke ibukota pemerintahan Abbasiah di Khorasan. Namun untuk menghilangkan kecurigaan dan sensitivitas umat, Khalifah melakukannya dengan bermacam tipu muslihat.

Dengan memaksa Imam Ridha meninggalkan Madinah berarti Khalifah menjauhkan beliau dari tanah suci, tempat turunnya wahyu ilahi, dan kedua, dengan menawarkan posisi sebagai putra mahkota, Ma'mun ingin menjebak Imam dalam sebuah kondisi yang bisa dikesankan sebagai legalisasi kekuasaan bani Abbas. Imam sudah bisa membaca tipu muslihat dan permainan Khalifah dengan jeli. Beliaupun dengan sangat bijak melawan konspirasi Khalifah Ma'mun diantara dengan menyampaikan hadis Silsilah az-Dzahab yang terkenal di Neishabur.

Saat melintas kota Neishabur beliau disambut dengan suka cita oleh lautan manusia yang ingin mendengar hadis dan wejangan dari Imam Ahlul Bait ini. Setelah mengucapkan hamdalah dan menyampaikan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, Imam Ridha berkata, "Aku mendengar dari ayahku, dari ayahnya dari kakeknya dan terus bersambung hingga Rasulullah Saw dari Jibril bahwa Allah Swt berfirman: ?Kalimat Laa ilaaha illallah (Tiada Tuhan selain Allah) adalah bentengKu yang kokoh. Barang siapa masuk ke bentengKu ia akan selamat dari siksaKu." Setelah berkata demikian, beliau berlalu. Beberapa langkah kemudian beliau mengarahkan pandangan kepada lautan massa itu dan mengatakan, "Tentunya, dengan syarat-syaratnya, dan aku adalah salah satu syaratnya."

Dengan penjelasan ini, Imam Ridha as menegaskan bahwa tauhid adalah asas dari semua akidah dan sendi kehidupan. Sementara keberadaan seorang imam dan pemimpin atas umat yang di zaman itu adalah beliau sendiri, adalah bagian dari syarat tauhid. Imam hendak menegaskan bahwa imamah adalah kedudukan yang mesti dilandasi oleh ajaran ilahi dan kosmologi tauhid.

Tak syak bahwa masyarakat memerlukan kepemimpinan sosial demi tegaknya kedamaian dan stabilitas. Keharusan berdirinya sebuah pemerintahan juga sudah secara tak langsung disinggung di dalam al-Quran dan teks-teks rujukan agama Islam. Selain itu, ide pembentukan pemerintahan juga teraplikasi dalam sirah kehidupan Nabi Saw dan Ahlul Bait as, termasuk Imam Ali Ridha as. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang erat dan tak terpisahkan antara agama dan politik dalam arti pemerintahan. Imam menjelaskan bahwa masyarakat harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan saleh. Pemimpin inilah yang bisa mencegah kezaliman dan pengkhianatan terhadap rakyat.

Imam Ridha as memandang masalah pemerintahan dan kepemimpinan secara lebih mendalam dan mengatakan, "Salah satu faktor yang mengharuskan keberadaan pemimpin adalah bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia yang bisa lestari dan bisa bertahan hidup kecuali dengan adanya seorang yang menjaga menegakkan stabilitas dan hukum. Sebab, masyarakat manusia tak mungkin bisa lepas dari keberadaan pemerintahan untuk urusan spiritual dan materinya."

Mengenai kedudukan pemimpin pemerintahan dalam Islam kepada Abdul Aziz bin Muslim beliau berkata, "Imamah dan kepemimpinan atas umat Islam termasuk salah satu masalah prinsipal dan penyempurna agama. Allah Swt tidak membawa Nabi Saw ke alam lain kecuali setelah menyempurnakan agamaNya, menurunkan al-Quran dan menjelaskan semua hukum halal dan haram serta hukum-hukum lainnya.

Dunia belum pernah menyaksikan dan tidak pernah menyukai kitab tanpa mufassir, agama tanpa pengajar, dan agenda kerja tanpa pelaksana. Apalagi, jika agama itu adalah syariat yang menjamin kebahagiaan manusia di dua alam. Karena itu, Nabi Saw tidak wafat kecuali setelah mengajarkan kepada umatnya semua jalan yang bisa membawa mereka kepada kebenaran dalam beragama."

Selanjutnya Imam Ridha as menyinggung tentang Imam Ali as yang ditunjuk oleh Nabi Saw untuk menjadi pemimpin atas umat.

Beliau menyebut kepemimpinan figur-figur saleh sebagai pilar tegaknya sebuah masyarakat. Menurut Imam, pemimpin yang saleh akan bekerja untuk kebaikan masyarakat, memperbaiki perekonomian, pertahanan dan politik serta memberi perhatian yang penuh kepada kepentingan masyarakat. Pemimpin yang demikian akan berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad Saw dalam menerapkan hukum al-Quran untuk kebaikan masyarakat.

Dalam pesannya, Imam Ridha as menjelaskan pula bahwa imamah dan kepemimpinan dalam Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan unsur maknawiyah seiring dengan terpenuhinya kebutuhan materi. Beliau berkata, "Imam adalah pemimpin agama dan pemnegak sistem kemasyarakatan kaum muslimin. Kebaikan dunia bagi kaum mukmin dan kemuliaan mereka adalah tugas yang diemban oleh imam. Sesungguhnya Imam adalah pilar Islam dan cabangnya yang rindang. Dialah yang menjalankan hukum Allah yang adil, dan dia pula yang mengarahkan masyarakat kepada jalan kebenaran dan hakikat dengan nasehat dan burhan yang kokoh."

Diriwayatkan bahwa suatu hari Khalifah Ma'mun Abbasi di hadapan Imam Ridha as berbicara tentang kemenangan yang diraih pasukannya di sejumlah medan pertempuran. Khalifah terkesan bangga dengan keberhasilan itu. Imam yang mendengar pembicaraan Khalifah berkata, "Apakah engkau bergembira karena berhasil menguasai sebuah desa?" Ma'mun balik bertanya, "Bukankah ini layak dibanggakan?"

Imam Ridha as menjawab, "Takutlah engkau kepada Allah terkait dengan umat Muhammad dan kekuasaan yang ada di tanganmu. Engkau telah merusak urusan umat Islam dan telah menyerahkan urusan kepada orang-orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah. Kaum tertindas semakin menderita dan untuk kehidupan mereka tidak memiliki apa-apa. Tak ada tempat bagi mereka mengadu. Tahukah engkau bahwa pemimpin dalam Islam harus memainkan peran layaknya tiang kemah, dan siapa saja harus bisa menjumpainya dengan mudah."

Dalam percakapan itu, Imam memberondong Khalifah dengan kritik deras seraya mengingatkan bahwa pemimpin Islam mesti menjauhi kemewahan dan segala acara aturan yang menjauhkannya dari rakyat. Pemimpin mesti bekerja untuk rakyat bukan mengunci diri dan berfoya-foya di istana-istana yang megah. Imam dalam riwayat lain menegaskan, "Hukum ilahi tidak akan tegak kecuali jika dijalankan oleh seorang yang kuat, mumpuni dan terpercaya yang menegakkan urusan ini dan mencegah pelecehan hak-hak masyarakat."

Imam Ridha as menerangkan panjang lebar tentang kriteria pemimpin yang saleh dan cakap. Pemimpin harus menjalankan pemerintahan dengan baik, cerdas dan semangat mengabdi dengan demikian ia akan terhindari dari ambisi dan kediktatoran. Kepemimpinan seperti ini tidak akan terwujud kecuali pemimpin memandang kekuasaan sebagai amanat ilahi. Imam Ridha as menyatakan bahwa penguasa adalah orang yang memegang amanat dari rakyat, karena itu kekuasaan harus digunakan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran hak orang lain. Beliau berkata, "Setiap kali penguasa melakukan kezaliman maka kekuasaannya akan melemah."

Imam Ridha melewatkan dua tahun terakhir masa hidupnya di kota Marv yang saat itu menjadi ibukota kekuasaan Bani Abbas. Beliau dipaksa oleh Khalifah Makmun untuk tinggal di kota ini dengan posisi sebagai putra mahkota. Namun demikian beliau telah mensyaratkan untuk tidak terlibat sama sekali dalam urusan pemerintahan. Ma'mun yang gagal mencapai maksudnya, akhirnya berpikir untuk mengakhiri permainan dengan membunuh Imam Ridha. Di akhir bulan Shafar tahun 203 hijriyah, Imam meneguk cawan Shahadah dari racun yang diberikan oleh Khalifah Ma'mun kepada beliau.

Hamas Keluarkan Seruan Intifada di Quds dan Tepi Barat

Anggota senior Hamas menyerukan orang-orang Palestina untuk bangkit menghadapi Zionis dan mengumumkan dimulainya intifada dengan perjuangan bersenjata di Tepi Barat dan Al Quds.

Pada Jumat malam, ribuan orang dari Gaza mendeklarasikan solidaritasnya dengan penduduk Palestina di al Quds yang mendapat serangan dan tekanan dari pasukan rezim Zionis, dengan menggelar dua demonstrasi terpisah di kamp Khan Yunis dan Jabalia.

Moshir Al Masri, anggota senior Hamas hari Jumat (14/10/2022) mengatakan bahwa perjuangan bersenjata adalah pilihan kolektif rakyat Palestina.

"Orang-orang Gaza berdiri di samping saudaranya di Quds dan siap untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa dari gangguan penjajah dan penistaan para pemukim Zionis," Al Mashri.

Sejak Sabtu malam pekan lalu, pasukan Zionis telah memberlakukan pembatasan ketat dengan dalih mencari seorang Palestina, sehingga Al Quds dan berbagai daerah yang memicu eskalasi ketegangan.

Pada hari Rabu, pusat-pusat komersial mogok dan institusi pendidikan ditutup di seluruh Quds dalam solidaritas terhadap kamp Shuafat, Anata, Ras Khamis, Ras Shahadeh dan daerah Dahiya al-Salam, yang menghadapi pembatasan lalu lintas yang parah sejak pekan lalu.

Rahbar: Salah Besar Berpikir dapat Mencerabut Pohon Kokoh Republik Islam

Pemimpin Besar Revolusi Islam menyatakan bahwa sistem Republik Islam tidak menyerah di depan kekuatan dan menekankan, Sistem Republik Islam kini telah menjadi pohon kokoh yang bahkan membayangkan mencerabutnya saja tidak bisa.

Menurut laporan situs pusat informasi Kantor Pemimpin Besar Revolusi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal, peringatan kelahiran Nabi Muhammad Saw dan Imam Shadiq as, Ayatullah Khamenei melakukan pertemuan dengan para pejabat negara dan tamu asing yang berpartisipasi dalam Konferensi Internasional Persatuan Islam ke-36.

Dalam pertemuan ini, Ayatullah Khamenei dalam pidatonya menyampaikan pertanyaan, "Apakah mungkin persatuan Muslim dan memiliki posisi tinggi di dunia yang sedang mengalami perubahan?"

Rahbar mengatakan, "Ya, persatuan antara bangsa-bangsa Islam adalah mungkin, tetapi membutuhkan usaha dan tindakan dan berdiri menghadapi segala tekanan dan kesulitan."

Pemimpin besar Revolusi Islam menekankan bahwa dalam konteks ini, harapan terbesar terletak pada karakter dunia Islam serta pemuda yang tercerahkan dan peran mereka dalam membimbing opini publik.

Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran

"Contoh kemungkinan terealisasinya pengaruh adalah Republik Islam Iran, yang merupakan bibit kecil di bawah bimbingan Imam Khomeini ra berdiri melawan dua negara adidaya saat itu dan pohon muda itu sekarang telah berubah menjadi pohon kokoh, di mana salah besar bagi siapa pun yang berpikir untuk mencerabutnya," tambah Rahbar.

Pemimpin Besar Revolusi Islam menyebut normalisasi hubungan beberapa negara Islam dengan rezim Zionis sebagai salah satu pengkhianatan terbesar.

Menurutnya, Beberapa mungkin mengatakan bahwa realisasi persatuan tidak mungkin dalam situasi saat ini dengan kehadiran beberapa kepala negara-negara Islam, tetapi para intelektual, ulama, orang bijak dan elit dunia Islam dapat membuat suasana berbeda dari kehendak musuh, di mana dalam hal ini akan lebih mudah untuk mencapai persatuan.

Ayatullah Khamenei menyatakan penyesalannya atas kejahatan Daesh (ISIS) di Irak, Suriah dan terutama pembunuhan siswa di Afghanistan.

"Ada ekstremis di sisi Syiah dan Sunni yang tidak ada hubungannya dengan Syiah dan Sunni, dan para ekstremis ini tidak boleh menjadi dasar untuk menuduh prinsip-prinsip mazhab, dan mereka yang atas nama mendukung satu agama, memprovokasi perasaan pihak lain, harus ditangani dengan serius," jelas Ayatullah Khamenei.

Ayatullah Khamenei: Musuh Terpaksa Bertindak Bodoh dan Dalangi Kerusuhan

Rahbar menilai meningkatnya kesulitan, tekanan dan pembunuhan di Palestina dan bagian lain dari dunia Islam sebagai hasil dari "perpecahan Umat Islam".

Merujuk pada banyak kesamaan umat Islam, Rahbar mengatakan, Republik Islam Iran telah begitu jauh menggunakan segala dayanya untuk mencapai realisasi praktis persatuan Islam, di mana salah satu contoh nyata adalah dukungan menyeluruh untuk saudara-saudara Sunni di Palestina, yang akan terus berlanjut setelah ini dengan sekuat tenaga.

Pemimpin Besar Revolusi Islam menekankan bahwa front perlawanan yang dibentuk di dunia Islam didukung oleh Republik Islam.

"Kami percaya pada rahmat dan pertolongan Allah dan harapan untuk realisasi praktis dari harapan besar persatuan Islam," pungkas Ayatullah Khamenei.