Super User

تحرير الجرود أبعد من معركة عسكرية؟

قد لا يشك أحد بأن معركة تحرير الجرود ستنتهي بتطهيرها من الجماعات المسلحة على الحدود بين سوريا ولبنان، لكن أبعادها ربما تتصل بحماية السلسة الشرقية لجبال لبنان المطلة على عمق الداخل الفلسطيني.

محاولة تنظيف الجرود من دون إراقة دماء لم تصل إلى خواتيمها المرجوّة، على الرغم من انعدام أي احتمال بأن تتمكن الجماعات المسلّحة في جرود عرسال والقلمون الغربية من البقاء أو كسب الوقت. فجماعة النصرة التي يقودها المدعو "أبو مالك التلّي" ترفض الانسحاب الآمن الذي يوفره لها الجيش السوري والمقاومة. وهي بذلك تعبّر عن الهوة الساحقة بين أخلاقيات القتال التي تحرص عليها المقاومة وبين أعراف القتل التي تمتاز بها الجماعات الإرهابية.. وشتّان في الحرب ما بين القتال والقتل.

من سمات مقاومة حزب الله في قتال العدو، أنها تتمتع بشراسة قتالية لا يضاهيها سوى أرقى الجيوش وأكثرها تدريباً وتضحية، بحسب العديد من خبراء الفكر العسكري، لكن هذه المقاومة هي كأرقى الجيوش في الأخلاقيات العسكرية، لا تهدر نقطة دم مجاناً في صفوف مقاتليها وفي صفوف أعدائها أيضاً.

في هذا السياق أحجمت المقاومة عن استكمال معركة تحرير الجرود في جولات سابقة، نظراً لكلفتها الباهظة في لحظة معيّنة لم تكن مؤاتية جداً، ونظراً إلى أن المقاومة كانت تتوقّع تغييراً ما لم يكن مؤاتياً وتعدّ له.

ما تغيّر بين معركة الأمس واليوم، هو الهزائم المتلاحقة التي تتعرّض لها الجماعات المسلّحة على المستوى العسكري منذ التحوّل الكبير في حلب وحتى استعادة الموصل، وما بينهما في الغوطة وتدمر والبادية.

لكن الهزائم على المستوى السياسي هي أشدّ وأدهى، فقد انقسم التحالف الداعم لهذه الجماعات على اختلاف مشاربها، إلى قسمين أو أكثر يقارع أحدهما الآخر في نفوذه وامتداداته، أي يقارعه في جماعاته. هذا على صعيد الجماعات المرتبطة بالسعودية من جهة وبقطر وتركيا من جهة أخرى.

وفوق هذه الضربة على رأس الجماعات المسلّحة، توقف الإدارة الأميركية الجديدة برنامج التمويل والتسليح لمعظم الجماعات التي كانت تسلحها إدارة باراك أوباما.

لعل قمة هذا الانحدار السياسي الذي يعصف بالجماعات المسلّحة، يتجسّد في انهيار مشروع الدول الإقليمية والدولية التي كانت تسمى "دول أصدقاء سوريا" لمراهنتها على إسقاط سوريا ومحور المقاومة، فهذه "اللعبة قد انتهت" بحسب وصف روبرت فورد عرّاب هذه اللعبة.

ومن مظاهر انتهاء اللعبة يمكن إدراج التفاهم الروسي - الأميركي على منطقة "خفض التصعيد" في الجنوب السوري، حيث تضمن موسكو ومن خلفها إيران ودمشق السيطرة على هذه المنطقة في إطار خفض التصعيد. وهذا يعني أن تمدّد الجماعات المسلّحة والدول الداعمة لها لا يمكن له أن يزداد بينما تبقى كل الاحتمالات ممكنة في يد الأطراف الأخرى للعمل على تقليصها.

في سياق هذه الاحتمالات الممكنة، يمكن أن تندرج معركة تحرير جرود عرسال وتلة المغرّ، معقل أبو مالك التلّي في القلمون الغربية. فالتفاهم الروسي - الأميركي هو مساومة سياسية وفق موازين القوى الميدانية ليس فقط في الجنوب السوري وحده أو في سوريا وحدها، بل أيضاً في الإقليم وأبعد من ذلك. فالقوى الراجحة في موازين القوى هذه التي تتألف من موسكو ودمشق وطهران والمقاومة، تسعى إلى تعزيز مواقعها في سوريا وفي الإقليم وفي منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري أيضاً.

تحرير الجرود يؤمن الامتداد الجغرافي - السياسي من اللاذقية إلى محيط حمص والبادية وحتى الغوطة حول دمشق، لكنه يؤمن حماية سلسلة جبال لبنان الشرقية وجبل الشيخ، في الإشراف الصاروخي على هضبة الجولان ومعظم شمالي فلسطين.

وفي هذا الصدد يمكن أن تذهب دعوات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة "نيكي هايلي" لإزالة صواريخ حزب الله، هباءً منثوراً حال تحرير الجرود.

وفي هذا الصدد أيضاً تتبخر مساعي إسرائيل مع دونالد ترامب وايمانويل ماكرون، لإطلاق "مبادرة دولية" من أجل إزالة صواريخ حزب الله التي تهدّد إسرائيل.

وفي السياق لا يقتصر تحرير الجرود على الأبعاد العسكرية والسياسية. بل هو يتضمّن في طيّاته وفي أعماقة الهوّة الواسعة بين أخلاقيات القتال وبين أعراف القتل، فتحرير الجرود من قبل المقاومة ومحورها يتيح عودة الآلاف المؤلفة من النازحين والمهجرين إلى أراضيهم وأرزاقهم وإلى بيوتهم في حياة كريمة، فتتحرر إرادتهم من مخيمات الإذلال بتحرير الأرض.

ولعل الأهم من كل ذلك هو أن تحرير الجرود يحرر الأرض من مراهنات استيلاء بعض كبار المتمولين وبعض الشركات الأجنبية، بذريعة إعادة الإعمار أو ما شابه من ذرائع، وهو ما أصبح عادة متداولة في كل مكان يهجره أهله وتطول غربتهم.

قاسم عزالدين

التجارة المنجية

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾1.

من سبل الإحسان إلى آيات الله - عزّ وجلّ -، ومن علامات الإيمان الصادق، أن يكون المرء من الخيّرين لأهله، والمقصود هنا الدائرة القريبة منه، وهي الزوجة والأولاد، وأن المقصود منه ليس كفّ الأذى عنهم، فهذا يقدر عليه الكثير، بل النظر إليهم كما في تعبير الكتاب الكريم (من أنفسكم) و (قوا أنفسكم) و (قرة عين)، فهل يمكن للإنسان أن يؤذي نفسه؟! وكيف يكون مصداقًا للميثاق الغليظ؟

كيف تكون التجارة مربحة؟

تبدأ الآية الكريمة في خطاب خاص موجَّه للمؤمنين, لأن أهل الإيمان يبحثون دائمًا عن الوسائل أو الطرق المقرِّبة إلى الله - عزّ وجلّ -، وهو أمر يشغل بال الكثير من الناس، وقيل بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وما أدقّ التعبير الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام: "رَحِمَ الله اِمْرَءاً اَعَدَّ لِنَفْسِه وَاسْتَعَدَّ لِرَمْسِه وَعَلِمَ مِنْ أَيْنَ وَفي أَيْنَ وَإِلي أَيْنَ"2. فالإنسان الذي يرى نفسه كمسافر إلى الله - عزّ وجلّ - وأن هنالك مبدأ ومقصدًا وما بينهما طريق وسبيل، وأن هنالك زادًا ورحلة؛ يفني عمره في البحث عنها والوصول إليها.

ومن ثم عقّب الله - عزّ وجلّ - في الآية بكلمات تحاكي حاجة كل مخلوق، فبادره عزّ وعلا بسؤال للإنسان (هل أدلكم؟)، وهو نوع من الاستفهام3 التشويقي4، وكأنه - عزّ وجلّ - يقول: أتريد أن تكون في بحبوحة، في غنى، في سعة؟ ومن ثم أردفت العبارة بكلمة تجارة، وهي لفظ محبَّب إلى معظم الناس كونها مظنة ربح والغنى والسعادة والفَوز عند الناس.

ولا شكّ في أن لكل تجارة رأس مال وفيها ربح، وتجارة الأرض ربحها قليل، وأمدها قصير، والنتائج مُحْزِنَة أحيانًا، وقد تعمل سنوات ويكون ربحك قليلًا أو لا يوازي حاجتك، ولكن الله يعطيك بلا حساب.

ما ربحُ أو ثمنُ التجارة؟

لا شكّ في أن ثمن التجارة مع الله منها ما هو مؤجَّل ومنها ما هو معجَّل:

الثمن المؤجل:

النجاة والفوز يوم القيامة:

أفضل ربح وأول دفعة وأعظم فوز في حساب الأرباح للمؤمن الذي تاجر مع الله هو النجاة (تنجيكم)، من ماذا؟ من (عذابٍ أليم)، وهذا وصف لشدة العذاب الحسي الشديد في يوم القيامة. وقد جاء وصف (العذاب)5 في القرآن بـأنه (أليم) في ثلاثين موضعًا تقريبًا، وهو ما يدلّل على الاهتمام بكيفية الخلاص منه.

ومن المعلوم أن البحث عن النجاة من أيّ خطر أمرٌ فطري، وكلما كان الذي يدلك على المخارج الآمنة أصدق حديثًا، وأكثر صدقًا، زادت طمأنينتك به، فكيف إذا كان المخبِر عن هذه المخارج هو الله تعالى، ومَن أصدقُ من الله حديثًا!

وإنّ حقًّا على العاقل أن يبحث عما ينجيه، فإن السلامة ذلك اليوم تعني السلامة الأبدية، والعكس صحيح.

مغفرة الذنوب:

قال تعالى: ﴿يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾، وهو ما يدلّ على أن المغفرة لجميع الذنوب.

جنات عدن:

قال تعالى: ﴿وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ﴾. الجنة هي دار الخلود، ونعيمها دائم.

الثمن المعجل:

النصر والفتح:

قال تعالى: ﴿نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ﴾.

ما أسس المعاملة في هذه التجارة؟

أشارت الآية الشريفة إلى ثلاثة أسس تقوم عليها هذه التجارة المربحة، وهي:

الإيمان بالله:

قال تعالى: ﴿َتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ﴾، فكيف يكون الإنسان مؤمنا حقيقيًا بالله - عزّ وجلّ -؟ وهذه المرتبة القرآنية التي منحها الله عبادَه الصالحين، والتي تنفعهم بعد الموت وتنجيهم، ألا تحتاج إلى وقت وتأمل وتفكر؟!

فالإيمان يحتاج إلى عقل وقلب، وكلاهما يحتاجان إلى وقت وجهد، فلغة العقل هي البرهان والاستدلال، ولغة الإيمان هي الحبّ6 والاطمينان، ومحلُّه القلب، وإذا دخل فيه فلا يمكن أن يُأخَذ بسهولة، وكما في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: "إنّ المؤمن أشدّ من زبر الحديد. إنّ الحديد إذا أُدخل النارَ تغيّر، وإنّ المؤمن لو قُتل ثمّ نُشر ثمّ قتل لم يتغيّر قلبه"7.

الإيمان برسوله صلى الله عليه وآله وسلم:

وقال تعالى ? وَرَسُولِهِ? ?. كيف تؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل فقط بمعرفة أمره ونهيه؟! وهل ينفصل الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم عن الاقتداء والتأسي والمحبة الحقيقية عبر إطاعته قولًا وفعلًا وخلقًا؟

وفي بيان معنى الاستنان والتأسي يروى عن الإمام الرضا عليه السلام: "لا يكون المؤمن مؤمنًا حتّى تكون فيه ثلاث خصال: سنّة من ربّه، وسنّة من نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وسنّة من وليّه. فأمّا السنّة من ربّه: فكتمان سرّه8، قال الله - عزّ وجلّ -: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ﴾9، وأمّا السنّة من نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم: فمداراة الناس10، فإنّ الله - عزّ وجلّ - أمر نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم بمدارة الناس، فقال: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾11، وأما السنّة من وليّه عليه السلام فالصبر في البأساء والضرّاء12"13.

المجاهدة بالمال والنفس:

قال تعالى: ﴿وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ﴾14، وفيه إشارة إلى أن الجهاد بالمال عبادة من العبادات، ولعلّه قدّم المال على النفس لأنّ المجاهدة بالأموال أكثر وقوعًا، وأتمّ دفعًا للحاجة؛ حيث لا تتصَوَّر المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال. وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع؛ فالجهاد بالمال لنحو التأهّب للحرب، ثم الجهاد بالنفس15.

وكانت تلك من آخر وصايا أمير المؤمنين عليه السلام قوله: "اللهَ اللهَ في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله"16.

أيهما أحبّ إليك؟

لو أدركت حقيقة هذا الأمر لذبت شوقًا إليه، وخجلًا منه، ورغبة فيه. وترجمة ذلك أنك تجد في نفسك حبًّا فطريًّا، وميلًا غريزيًّا للمال، ثم يطلب الله منك أن تنفقه في سبيله، هنا لا بدّ من أن تعقد مقارنة سريعة حتمية في داخلك: أيهما تحبّ أكثر: المال أم الله؟!، وهذه هي الحقيقة بكاملها: المال، أم الله؟! كل إنسان سيقول بلسانه: أختار الله على ما سواه، لكن لا بدّ من أن يصدِّق العمل قول اللسان، وإلا فما معنى الاختبار!

وترجمة هذا أيضًا أنك تجد في نفسك حبًّا فطريًا للآباء والأبناء والأزواج والعشيرة، ثم يأتي موقف إما أن تُرضي فيه الأحباب وإما أن ترضي فيه الله، وعليك أن تعقد مقارنة سريعة: الأحباب أم الله؟!، وتذكَّر أن الإجابة ستكون بالفعل لا بالقول.

الأمر جدُّ خطير، والقضية مصيرية في حياة الإنسان ﴿قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾17. انظر إلى هذه المقارنة، الجهاد جزء من حبّ الله ورسوله، لكن لماذا يُذكَر في هذا المقام؟ حتى يلفت النظر إلى قضية (الفعل لا القول). فلا يكفي أن تقول: أحبُّ الله أكثر، ولكن لا بدّ من الجهاد في سبيله، وبذل هذه الأشياء الثمانية المذكورة في الآية.

غزوة تبوك18، وفضحُ المنافقين

أن يمرّ على المجاهدين ظرف عسير، فهذه سنّة الله في الحياة، وقد مرّ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلُ ذلك في غزوة تبوك، التي سميت بغزوة العسرة، وفيها دروس وعبر كثيرة، نقتصر فيها على محلّ الشاهد في القصة. بعد إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم الموقف في إعداد العدة، وقف فيهم خطيبًا يحثّهم على الصدقات لتجهيز الجيش، لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيادته ما يجهزون به الجيش، فكان يطلب من المسلمين أنفسهم أن يجهزوه، وأن يساهم كلّ مسلم بما يستطيع لتجهيزه وإنفاق كرائم الأموال لذلك.

ماذا فعل المسلمون؟

قام المسلمون الصادقون وأهل الإيمان بالتسابق في تجهيز الجيش، وأنفق كلّ مؤمن صادق ما عنده، وتتابع الناس في صدقاتهم قليلها وكثيرها، وبعثت النساء المؤمنات صدقاتهن، وأخرجن أعضادهن وأقراطهن وخواتيمهن صدقة لله وفي سبيل الله.

أما أهل النفاق19 ومن كان في قلوبهم مرض، فلم يأتوا بشيء، وأخذوا يسخرون من هؤلاء ويستهزئون ممن شارك وتصدق، فمن جاء بمال كثير قالوا ما جاء به إلا رياء وسمعة، ومن جاء بمال قليل همزوه ولمزوه، وقالوا له إن الله ورسوله غني عمّا جئت به، فأنزل الله سبحانه وتعالى ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾20,21.

سارعوا إلى أبواب الجنان

وهب أن المجاهد وقع في عسر أو شدّة، أوَليس الواجب يقتضي علينا المسارعة إلى تقديم القليل والكثير في سبيل الحفاظ على طريق الجهاد! أوليس ذلك من أبواب الجنان التي لا بدّ من أن نتسارع إليها! ولا يخفى، فالمال هو عصب الحرب، وهو مدد الجيش، فبه يُشتَرَى السلاح، وبه يُجهَّز المجاهد؛ وبه تُحفظ الحرمات، والمجاهد هو الحامل للواجب عن الأمّة بأسرها، وله حقٌّ واجبٌ علينا حتّى يتمكّن من مواصلة جهاده وتضحياته. وليس الأمر بالكثرة والقلّة، بل بالشعور بهم، والمشاركة معهم، والإخلاص في دفع المال لهم، فهم أصحاب المنّة علينا، ومَن لا يمتلك مالًا فلْيمتثل قولَ المتنبي:

لا خَيْل عِندك تُهْدِيها ولا مالُ فلْيُسْعِد الـنُّطْق إن لم تُسْعِد الْحال

فضل إنفاق المال في تجهيز المجاهد بالسلاح

يكون في ظلّ الله:

في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَازِيًا فِي عُسْرَتِهِ، أَوْ مُكَاتِبًا فِي رَقَبَتِهِ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلا ظِلُّهُ"22.

وفي رواية أيضًا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا كان له كمِثْلُ أَجْرِهِ"23.

كمن غزا معه:

ولا يخفى ما للجهاد من فضل، فهو باب من أبواب الجنّة، ومَن جهز غازيًا فكأنما شارك معه، كما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "من جهّز غازيًا في سبيل الله كان له أو كُتب له مثل أجر الغازي في أنه لا ينقص من أجر الغازي شيئا"24.

أفضل الصدقات:

في الراوية: قال الراوي: "قلت: يا رسول اللّه: أيّ الصدقات أفضل؟ قال: "خدمة الرجل يخدم أصحابه في سبيل اللّه". قلت: يا نبي اللّه، فأيّ الصدقة بعد ذلك أفضل؟ قال: بناء يفيء به الرجل على أصحابه في سبيل اللّه". قلت: يا رسول الله، فأيّ الصدقة أفضل بعد ذلك؟ قال: عَسْبُ فرس يحمله صاحبه في سبيل اللّه"25.

إنفاق المال في عوائلهم وأهلهم:

إياك وخيانة المجاهدين:

إن اطمئنان المجاهد أنّ هناك مجاهدين بأموالهم لا يبخلون بمالهم على أسرتهم، نوع من أنواع إعداد العدة للكفار الذين يحاربونه، ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "حُرمَةُ نِساءِ المُجاهِدينَ على القاعِدينَ كحُرمَةِ أُمَّهاتِهم. وما مِن رجُلٍ منَ القاعِدينَ يَخلُفُ رجُلًا منَ المُجاهِدينَ في أهلِه فيَخونُه فيهِم إلَّا وقَف له يومَ القيامَةِ، فيَأخُذُ من عمَلِه ما شاء".

فما ظَنُّكم؟. وفي روايةٍ: فقال: "فخُذْ من حسَناتِه ما شِئتَ. فالتفَت إلينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: فما ظَنُّكم؟"26، وأعلم ان خيانتهم ليست كخيانة غيرهم.

الشهداء والجرحى:

إن أبناء الشهداء ينتظرون حقوقَهم، ويجب ألّا يعتبروا ذلك مِنَّة أو هِبَةً منا؛ ولكنه حق معلوم قرره الله لهم، في قوله تبارك وتعالى ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾27، فهلمّوا إلى التجارة المربحة مع الله.

وقفة تأملية

اقتران جهاد المال بجهاد النفس في كتاب الله

اقترن جهاد المال بجهاد النفس في القرآن في عَشَرة مواضع، تقدَّم فيها جهاد المال على الجهاد بالنفس في تسعة مواضع، وتقدَّم جهاد النفس على جهاد المال في موضع واحد:

الآيات التي تقدَّم فيها المال على النفس:

• - قال تعالى: ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾28.

• - قال تعالى: ﴿تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾29.

• - قال تعالى: ﴿لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاًّ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾30.

• - قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾31.

• - قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾32.

• - قال تعالى: ﴿لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾33.

• - قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾34.

• - قال تعالى: ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾35.

* تذكرة لمن يخشى، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

1- سورة الصف، الآيات 10 - 13.

2- الكاشاني، الوافي، ج 1، ص 116.

3- الاستفهام: لغة مصدر استفهم، وهو طلب الفهم. فهِم الشيء بالكسر فَهْمًا وفَهَامةً؛ أي علمه. وفلان فَهِمٌ واسْتَفْهَمَهُ الشيء فَأفْهَمَهُ وفَهَّمَهُ تفهِيمًا، وتَفَهَّمَ الكلام فهمه شيئًا بعد شيء. وأسلوب الاستفهام هو أسلوب لغوي من أساليب السؤال، يهدف إلى طلب الإفهام تصورًا أو تصديقًا، وقد ضمّنه النحويون في الإنشاء الطلبي.

وقسمه النحويون إلى نوعين: 1.الاستفهام الحقيقي: يقصد به صاحبه معرفة ما يجهله، 2.الاستفهام المجازي: يعلم فيه صاحبه جوابه، ولكنه يقصد معنى آخر يُفهَم من السياق بعد التأمل في النّص. وأطلق عليه بعض النحويين الاستخبار.

4- التشويق من الأغراض التي يأتي لها الاستفهام حينما يقصد المتكلم ترغيب المخاطب واستمالته، نحو ما سيلقيه إليه بعد الاستفهام، وتحريك مشاعره إلى أمر محبوب يرغب فيه السائل.

5- أولًا: العذاب الأليم ﴿سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾. العذاب الأليم عذاب حِسي شديد.

ثانيًا: العذاب المُهين ﴿وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾. هؤلاء الذين أضلّوا الناس وتبعهم الناس على إضلالهم، هؤلاء لهم يوم القيامة عذابٌ مُهين يُعذَّبون أمام أتباعهم الذين أضلّوهم. والعذاب المهين أشدُّ من العذاب الأليم. ويوجد عذاب أليم له ألم حسِّي شديد. العذاب المهين معنوي، والعذاب الأليم حِسي.

ثالثًا: العذاب العظيم ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ أما العذاب العظيم فمنسوب إلى قدرة الله. أنت إن أردت أن تعذِّب إنساناً يوجد حدود ينتهي عندها العذاب، لكن الله عزّ وجلّ- قادر على أن يُعَذِّب الإنسان إلى أبد الآبدين.

6- الشيخ الصدوق في الأمالي، ص 578: حدّثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، قال: حدثني من سمع أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: ما أَحَبَّ اللهُ - عزّ وجلّ - من عصاه، ثم تمثّل فقال:

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا محال في الفعال بديعُ

لو كان حبك صادقًا لأطعته إن المحبّ لمن يحبّ مطيعُ

7- العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج64، ص 304.

8- إنّ الإنسان، بعد أن يكون الغالب عليه حبّ الكتم وكراهة الإفشاء، وحبّ الحديث والتفكّه بنشر الأسرار، فليتأمل بسنّة ربّه المطلع على أسرارنا وأعمالنا، وليتمثل بهذا الأدب، بحيث لم يفضحنا، ولم ينشر ذلك علينا، فلا أقلّ من أن يعامل الناس كما يعامله الله - عزّ وجلّ -.

9- سورة الجن، الآيتان 26 - 27.

10- لا بدّ من التفريق بين المداهنة والمداراة، فالأولى هي الموافقة على تحسين القبيح، أو ترك إنكاره رغبةً وطمعًا فيما عندهم، ليتوسّل إلى منافعهم الدنيوية، أو يجلب قلوبهم إليه من دون ملاحظة دفع مفسدة. وأمّا المداراة فهي ترك الإنكار دفعًا للمفسدة، أو لأجل تخفيفها، أو تحرّزًا عن تهييجها، وأين هذا من ذلك! والمداراة قد تكون لدفع الشرّ ممن تداريه، وقد تكون لاستجلابه إلى الخيـر، وكلّها في مقامٍ لا محلّ للإنكار، وإما للخوف، أو لعدم التأثير، فحينئذٍ الرفق والبشاشة وتحمّل الأذى، والدفع بالتي هي أحسن هي المدارة، قال الله فيها ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ *وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾. فصلت، الآيتان (34-35).

11- سورة الأعراف، الآية 199.

12- ولا ريب في أنّ الدنيا سجن المؤمن، فأي سجنٍ جاء منه خير! ولقد قال الإمام الصادق عليه السلام لرجل اشتكى عنده الحاجة، قال له: اصبر، سيجعل الله لك فرجًا، ثم سكت ساعةً، ثم التفت إليه فقال: أخبرني عن سجن الكوفة، كيف هو؟ .. فقال: ضيّقٌ منتنٌ، وأهله بأسوء حال. قال: فإنما أنت في السجن، فتريد أن تكون فيه في سعة، أما علمت أنّ الدنيا سجن المؤمن. الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص250.

13- الشيخ الكليني، الكافي، ج2، ص 241.

14- سورة الجمعة، الآية 11.

15- الألوسي، محمود شهاب الدين، روح المعاني، ج 4، ص 114.

16- المعتزلي، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 5، ص 17.

17- سورة التوبة، الآية 24.

18- غزوة تبوك هي الغزوة التي خرج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها في رجب من عام 9 ھـ بعد العودة من حصار الطائف بنحو ستة أشهر. تُعدُّ غزوة تبوك آخر الغزوات التي خاضها الرسول، بدأت تداعيات تلك الغزوة عندما قرّر الرومان إنهاء القوة الإسلامية التي أخذت تهدد الكيان الروماني المسيطر على المنطقة؛ فخرجت جيوش الروم العرمرمية بقوى رومانية وعربية تقدَّر بأربعين ألف مقاتل، قابلها ثلاثون ألفًا من الجيش الإسلامي. انتهت المعركة بلا صدام أو قتال؛ لأن الجيش الروماني تشتّت وتبدّد في البلاد خوفًا من المواجهة، مما رسم تغيرات عسكرية في المنطقة، جعلت حلفاء الروم يتخلون عنها ويحالفون العرب كقوة أولى في المنطقة. لذلك، حققت هذه الغزوة الغرض المرجوّ منها على الرغم من عدم الاشتباك الحربي مع الروم الذين آثروا الفرار شمالًا، فحققوا انتصارًا للمسلمين دون قتال، حيث أخلوا مواقعهم للدولة الإسلامية، وترتب على ذلك خضوع النصرانية التي كانت تمّت بصلة الولاء لدولة الروم، مثل إمارة دومة الجندل، وإمارة إيلة مدينة العقبة حاليًا، على خليج العقبة الآسيوي-، وكتب الرسول محمد بينه وبينهم كتابًا يحدّد ما لهم وما عليهم. وقد عاتب القرآن الكريم مَن تخلّف عن تلك الغزوة عتابًا شديدًا، وتميزت غزوة تبوك عن سائر الغزوات بأن الله حثّ على الخروج فيها، وعاتب وعاقب مَن تخلف عنها، والآيات الكريمة جاءت بذلك، قال تعالى ﴿انْفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالاً وَجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

19- النفاق في المصطلح الإسلامي يُطلقُ على إظهار الإسلام قولًا وعملًا، وإضمار الكفر. ومَنْ يكون هذا حاله يُقالُ له "منافق"، ورأسماله الكذب والخديعة، فيتظاهر بالإيمان والعمل الصالح، ليتستَّر بالإسلام على كفره، ليأمن من بطش المسلمين، وليدفع الخطر عن نفسه. ويكون المنافق في الغالب مرتبكاً وخائفاً من الفضيحة.

20- ومع بخل المنافقين لا يَسْلَم المتصدّقون من أذاهم. فإذا تصدّق الأغنياء بالمال الكثير عابوهم واتهموهم بالرياء، وإذا تصدّق الفقراء بما في طاقتهم استهزؤوا بهم، وقالوا سخريةً منهم: ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سَخِرَ الله من هؤلاء المنافقين، ولهم عذاب مؤلم موجع.

21- سورة التوبة، الآية79.

22- ابن شيبة، أبو بكر، مصنف ابن أبي شيبة، ج4، ص599.

23- العلّامة الحلّي، تذكرة الفقهاء، 98، ص38..

24- صحيح مسلم، ج5، ص192.

25- البيهقي، أحمد بن الحسين الخراساني، السنن الكبرى، ج5، ص69.

26- صحيح مسلم ، ج6، ص43.

27- سورة المعارج، الآيتان 24 - 25.

28- سورة التوبة، الآية 41.

29- سورة الصف، الآية 11.

30- سورة النساء، الآية 95.

31- سورة الأنفال، الآية 72.

32- سورة التوبة، الآية 20.

33- سورة التوبة، الآية 44.

34- سورة الحجرات، الآية 15.

35- سورة التوبة، الآية 81.

"الجبهة الشعبية" تدعو إلى تشكيل قيادة موحّدة لـ"إدارة المعركة مع إسرائيل"

دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، اليوم الجمعة، إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة لإدارة المعركة مع إسرائيل، في ظلّ استمرار انتهاكات الأخيرة بالمسجد الأقصى والقدس.

وقالت الجبهة التي تعتبر ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية "ندعو بشكل عاجل إلى تشكيل قيادة وطنية موحّدة لإدارة المعركة المفتوحة مع الاحتلال، ولترتقي بمستوى الفعل الشعبي والجماهيري والنضالي".

وطالبت، في بيان اطّلعت عليه الأناضول، الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة إلى "توحيد الفعل وتصعيد العمل المقاوم ضد الاحتلال وثكناته ومواقعه ومستوطناته في الضفة وغزة".

كما دعت إلى تنفيذ "عمليات نوعية دعماً للقدس"، وتوجيه رسائل لإسرائيل، مطالبة في ذات الوقت بالاستمرار في مسيرات "الغضب" دفاعا عن المسجد الأقصى.

وشهدت مواقع متفرقة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ صباح اليوم، مسيرات نصرة للمسجد الأقصى، ومواجهات مع القوات الإسرائيلية، رفضا للبوابات الإلكترونية التي أقامتها الشرطة الإسرائيلية على مداخل "الأقصى".

وأسفرت تلك المواجهات عن مقتل 3 فلسطينيين وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء استخدام القوات الإسرائيلية الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة في قمع المتظاهرين.

وفجر اليوم، قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، الإبقاء على البوابات الإسرائيلية على مداخل المسجد.

ويصر الفلسطينيون على إزالة هذه البوابات التي تم وضعها، الأحد الماضي، في الوقت الذي ينتشر آلاف العناصر من الشرطة الإسرائيلية في القدس.

الاجتهاد والتفقّه في الدّين

تمهيد

قال تعالى: ﴿ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ﴾1.

المفكّر محمّد إقبال اللاهوري

قبل الدخول في موضوع الاجتهاد والتفقّه في الدّين، أحببتُ أن أتحدّث قليلًا عن أحد المفكّرين في العالم الإسلاميّ ممّن خاض في الاجتهاد وأكّد عليه، وهذا المفكّر هو "محمّد إقبال اللّاهوري"، وهو من المفكّرين المعاصرين، وينحدر من شبه القارّة الهنديّة، الهند سابقًا والباكستان حاليًّا.

نشأ في أسرة مسلمة، ودرس العلوم الجديدة، وأنهى دراسته مع العلم أنّه قد درس العلوم القديمة أيضًا، وكان ذا حسٍّ إسلاميّ على العكس من الأغلبيّة الساحقة من طلّابنا الإيرانيّين الّذين سرعان ما يتأثّرون بالأجانب تأثّرًا عجيبًا، وكانت له شهادة عليا في فرع الفلسفة، وألّف كتبًا باللّغة الإنجليزيّة تعدّ من المصادر الّتي اعتمد عليها المستشرقون. وكان متحمّسًا للإسلام، وعلى درجة عالية من الوعي الإسلاميّ، وكان يعتقد أنّ الإسلام هو المنقذ الوحيد للبشريّة. وبالإضافة إلى أنّه من المجدّدين وأصحاب الاطّلاع على الأفكار الحديثة، فقد قال شعرًا كثيرًا. ولا تهمّنا الآن هذه الجوانب من حياته.

يقول هذا المفكّر: "قال لي أبي جملة أصبحت درسًا لي في حياتي، قالها عندما كنتُ مشغولًا بتلاوة القرآن، فسألني: "ماذا تفعل؟" قلتُ له: "أقرأ القرآن"، قال: "يا بُنيّ! اقرأ القرآن كأنّه نزل عليك"، فأثّرت هذه الجملة في قلبي أثر النقش في الحجر، وكنت بعدها كلّما أقرأ آية لا أتجاوزها حتى أتأمّل فيها وأتدبّر".

ضرورة الاجتهاد

إنّ الّذي دعاني أن أذكر هذه الشخصية كلامه في الاجتهاد، موضوع بحثنا هذا، يقول "إقبال": "إنّ الاجتهاد هو القوّة المحرّكة في الإسلام، مثله في ذلك مثل القوّة الّتي تحرّك السيّارة، فالسيّارة لا تتحرّك ما لم تكن لها قوّة تحرّكها، ولـ"ابن سينا" أيضًا كلام حول الاجتهاد يذكره في بحث جامع له في كتاب الشفاء عندما يتطرّق فيه إلى المبادئ الاجتماعيّة والمبادئ العائليّة. يقول: "لا حدّ للحاجات الّتي تظهر في حياة الإنسان". إنّ الأصول في الإسلام ثابتة لا تتغيّر، وليست ثابتة من وجهة نظر الإسلام فقط، بل هي حقائق يسلم بها كمبادئ حياته في الأزمنة والعصور كافّة، وحكمها حكم منهج واقعي حقيقي لا بدّ منه، أمّا الفروع فهي متغيّرة ولا حدّ لها".

ثمّ يردف قائلًا: "لهذا السبب نقول بضرورة الاجتهاد وأهميّته". وبعبارة أخرى، لا بدّ من وجود أخصائيّين وخبراء في كلّ عصر، لهم القدرة على تقديم الحلول المناسبة لمشكلات ذلك العصر من خلال استنباط الأحكام الجزئيّة التفصيليّة الملائمة لكلّ فترة من المصادر المجملة للتشريع الإسلامي، ولهم القابليّة على الاستجابة للتطوّرات الحاصلة من خلال إدراكهم أنّ المسألة الفلانيّة الجديدة في أيّ أصل من الأصول.

ويمكن القول إنّ الاجتهاد قد فقَدَ روحه في واقعنا المعاصر، ولم تعد له تلك المنزلة الّتي تناسبه حيث يتصوّر الناس أنّ مسؤولية المجتهد تكمن في استنباط المسائل والأحكام الفقهيّة فقط، والّتي لها حكم واحد مهما تعاقبت الأزمنة والعصور مثل التيمّم، هل تكفي ضربة واحدة أو ضربتان؟ فأحد الفقهاء يقول: الأقوى ضربة واحدة، والثاني يقول: الأحوط ضربتان. وأمثال هذه المسائل، في حين أنّ هذه المسائل ليس لها أهميّة تذكر، إذ أنّ الأهميّة ينبغي أن تُركَّز على المسائل الجديدة والمستحدثة الّتي تظهر في كلّ عصر. ويجب التأكّد والاطمئنان من انطباقها على ما هو موجود في الشريعة من أحكام مجملة. لذلك، فإنّ "ابن سينا" ينطلق من هذا المنطلق، وفي تأكيده على ضرورة الاجتهاد ولزوم ترك بابه مفتوحًا في جميع الأزمنة والعصور. ولو أخذنا هذا الأمر بعين الحسبان، وبذلنا جهودنا لإعادة الحياة للاجتهاد بحقيقته، فسنكون على خلاف واضح مع عامّة المسلمين من غير أتباع أهل البيت، إذ يرون أنّ الاجتهاد مقتصر على أشخاص معيّنين، وهذا ما لا يراه أتباع أهل البيت، حيث يطالبون بترك باب الاجتهاد مفتوحًا في كلّ عصر من العصور، في حين يرى المسلمون عامّة أنّ المجتهدين أربعة فقط وهم: "أبو حنيفة"، و"مالك"، و"الشافعي" و"أحمد بن حنبل"، ويجوّزون عليهم الخطأ.

الاجتهاد والتفقّه في الدّين

يقول القرآن الكريم: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ..﴾2. فالنفر المذكور هنا هو النفر من أجل الاجتهاد، ومهما قيل في منطوق الآية، فالهدف واضح من ذلك النفر من خلال التّعبير القرآني نفسه عندما يقول: ﴿ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾. تطرّق القرآت إلى هذه القضيّة المهمّة، وسمّاها التفقّه في الدّين، وهذا التعبير أعمق معنًى من تعبير علم الدين. فهناك تعبيران إذًا، أحدهما: علم الدين، والثاني: التفقّه في الدين، والعلم مفهومه واسع، ويمكن إطلاقه على كثير من حقول المعرفة. أمّا التفقه فهو ليس كذلك، ولا يمكن استعماله في كلّ مكان؛ لأنّه يعني التعمّق في العلم، ودرجته أعلى من درجة العلم، وهو بعبارة أخرى، العلم العميق الّذي لا يتسنى لكلّ أحد، ويمكن أن نسمّي العلم السطحيّ علمًا ولا نسمّيه تفقّهًا.

يقول "الراغب الأصفهاني": "التفقّه هو التوسّل بعلم ظاهر إلى علم باطن"؛ فهو التقاط اللبّ من بين القشور، وهو إدراك اللّامحسوس من خلال المحسوسات، وهو يعني أنّ الإنسان لا يتعامل مع الدين تعاملًا سطحيًّا، بل تعاملًا عميقًا هادفًا، مدركًا أنّ في الدين جانبَيْن: الجانب الروحي، والجانب المادي، مبتعدًا عن الفهم المبتور المشوّه للدين من خلال التركيز على جانب واحد فقط، ولا تتيَسَّر معرفة الدّين معرفة واعية من خلال جانب واحد فحسب، بل من خلال كلا جانبَيْه.

إنّنا نطالع الأحاديث والروايات الواردة أحيانًا فنجد بعضها يقول: "يأتي على الناس زمان لا يبقى فيهم من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه"3. وهذا الكلام للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وله كلام آخر قاله وهو يستعرض مستقبل بني أميّة، ومنه: "أيّها الناس! سيأتي عليكم زمان يكفأ فيه الإسلام كما يكفأ الإناء بما فيه"4.

فهذه الأقوال تبيّن لنا أنّ قسمًا من التعاليم الدينيّة تشبه الإناء، وهي وعاء للقسم الآخر من التعاليم الدينيّة الّتي تشبه الماء. فهذا الوعاء ضروري ولكن لذلك الماء، ولو كان هذا الوعاء نفسه فلا يُكفأ ماؤه، أمّا إذا كان هذا الوعاء موجودًا من دون ذلك الماء فكأنّه غير موجود. فالإمام عليه السلام أراد من وراء هذا التشبيه أن يقول إنّ الأمويّين يفرغون الإسلام من محتواه، ويقضون على جوهره، ويشوّهون حقيقته، ولا يُبقون للناس منه إلّا القشور.

وللإمام عليه السلام كلام آخر، وهو أيضاً في صددّ الحديث عن بني أميّة، يقول فيه: "ولبس الإسلام لبس الفرو مقلوبًا"5. وإذا كان الإسلام هكذا، فهذا يعني أنّه فَقَدَ روحه، وأصبح معرضًا للسخريّة والاستهزاء بسبب تصرّفات الأمويّين المنحرفين.

فكلّ ما مرّ من أقوال وأمثالها تبيّن أنّ بعض النّاس يدّعي الإسلام ولكنّه الإسلام الفارغ من محتواه، الفاقد لروحه وحركيّته. والبعض الآخر يدّعيه كدين فاعل مؤثّر، أي الإسلام بما هو إسلام بحقيقته ومعناه.

تأثير الاجتهاد في متطلّبات العصر

ينقل أحد الأصدقاء أنّه في مرّة من المرّات واجهته مشكلة، فذهب إلى أحد معارفه يلتمس منه حلّها، مع أنّها كانت مشكلة بسيطة، ولكن بالنسبة إلى صاحبها كانت لها أهميّتها الخاصّة. يقول: "فاعتذر بعلّة أنّه يريد الذهاب إلى صلاة الجماعة، فلو قال أحد هنا أنّ الإسلام قد أكّد على صلاة الجماعة تأكيدًا كثيرًا إلى الحدّ الّذي لم يلتفت معه إلى قيمة العمل المؤدّى في قضاء الحاجة فهذا كلام خاطىء، وهل هناك فرق في حساب الله بين أن نصلّي فرادى أو نصلّي جماعة؟ ولِمَ أكّد الإسلام على صلاة الجماعة؟ أليس ذلك من أجل أن يعيش الناس جوًّا روحيًّا ومعنويًا، يلتقي أحدهم بالآخر، ويتفقّد أحدهم أحوال الآخر؟ وهو كذلك، وما ذكر من التأكيد على صلاة الجماعة وكثرة ثوابها هو لكي تصنع من الناس أناسًا ذوي عطف وضمير، ويسعى أحدهم في قضاء حوائج الآخر. فصلاة الجماعة قشر في داخله لبٌّ كامن، وما هذا اللبّ إلّا العواطف الاجتماعيّة والتفكير بأمور الآخرين".

كلّ ذلك يدلّل على أنّ في الإسلام لبًّا وقشور، وله ظاهر وباطن. فلا بدّ من التفقّه إذًا. والتفقّه يعني حصول الإنسان على المعنى المراد، فلو قال أحد: إنّ الاجتهاد هو القوّة المحرّكة للإسلام، أو قال آخر: إنّه ضروري في كل عصر وزمان وروح الإسلام روح ثابتة في الأزمنة والعصور كافّة، فلا مكان للشبهة القائلة إنّ متطلّبات العصر تستوجب نقض حكم الإسلام. وهنا أودّ أن أذكر مثالًا من القرآن، وهو قوله تعالى:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ تُرۡهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمۡ..﴾6، فهذا أمر بالإعداد واضح بكل صراحة، والهدف مذكور أيضًا، فالإسلام دين القوّة لا دين الضعف، وهذا ما يقرّ به أعداؤه من الأجانب.

يقول "ويل ديورانت": لا وجود لدين دعا أتباعه إلى القوّة كالإسلام. فالإسلام أكّد على القوّة، وطلب من المسلمين أن يكونوا أقوياء، ويسوؤه أن يرى المسلمين ضعفاء، ولا ينسجم منطق الضعف مع تعاليمه؛ لأنّه يوصي المجتمع الإسلامي بإعداد نفسه بكلّ ما يملك من قوّة لمواجهة الأعداء. ومن ناحية الهدف والغاية يصدر الأمر السماوي بأن يكون المسلمون أقوياء من الناحية الماديّة إلى الحدّ الّذي يرهبون به أعداء الله. وكما نرى الدول الكبرى هذا اليوم كيف أدخلت الرعب في قلوب الشعوب، فكذلك يريد القرآن من المسلمين أن يكونوا أقوياء إلى الحدّ الذي لو رآهم أعداؤهم، يهابون سطوتهم، ويخافون منهم، ولا يخطر في بالهم الاعتداء عليهم. وهناك صنفان من القائلين بمنطق القوّة: صنف يطلب القوّة من أجل الاعتداء على الآخرين، وصنف آخر يطلبها لمواجهة ذلك الاعتداء، والحيلولة دون استفحاله، وهذا عين ما يريده القرآن الكريم إذ ينادي بالقوّة للوقوف بوجه الاعتداء والسلب والنهب، ولا يوصي المسلمين بالقوّة وسيلةً للاعتداء. وما أروع الأدب القرآني إذ يقول: ﴿ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنََٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ﴾7، وهنا يخاطب المسلمين أن لا يخرجوا عن حدّ العدالة حتى مع أعداء الله الّذين أساؤوا إليهم. وكذلك لا يجيز لغيرهم الاعتداء. فهذه أوامر ينبغي إطاعتها.

وعندما نأتي إلى السُنّة النبويّة الشريفة فإنّنا نلتقي بسلسلةٍ من الآداب والسنن المحمّديّة الّتي رسمها معلّم الإنسانية الأوّل لتكون منهجًا للحياة. والّتي تتّصل بموضوعنا سالف الذكر، ومن هذه الآداب السبق والرماية، - كما يصطلح عليهما في الفقه - وأكّد الإسلام على استحبابهما، وحرّم كلّ لون من ألوان المقامرة إلّا بهما، وهذا من مسلّمات الفقه إذ توجد أمثال هذه السنن والآداب في ديننا.

قد يأتي هنا من يتّصف بالتزمّت والجمود فيقول: إنّ الأمر الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ..﴾ شيء، وأمر الفروسيّة والرماية شيء آخر، أي إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عندما أوصى بهما، وأكّد على تعليمهما لأولادنا، فإنّما يدلّل على ولع منه فيهما، ولذلك يجب بقاؤهما على ما هما عليه في الأزمنة والعصور كافّة! والحال أنّ القضيّة ليست بهذا الشكل؛ لأنّ الرماية وركوب الخيل هما وليدا قوله تعالى:

﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾. والمُهمّ في الإسلام أن يكون المسلمون في الحدّ الأعلى من القوّة، وما الرماية وركوب الخيل إلّا مثالان عليها، ولا أصالة لهما لأنّهما يمثّلان الشكل التطبيقي لها.

وبعبارة أخرى، هما كاللّباس على البدن. والإسلام لا يرى لهما أصالة بل يرى الأصالة للقوّة، وهما أمّارتان على تلك القوّة. مع العلم أنّنا لا نقصد من كلامنا عدم الأصالة على اعتبار أنّهما من أوامر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نفسه، لا من أوامر الله الواردة في كتابه العزيز! كلّا، إذ لا فصل بين أوامر الله وأوامر نبيّه، فهي أوامر واحدة، فليفهم من أراد! والقضيّة أنّ الإسلام أمر بشيء وأراد هو تنفيذه هو بذاته مرّةً، وأخرى أمر بشيء مقدّمة لشيء آخر، وما دور التفقّه في الدين إلّا أنّه يساعد الإنسان على بلوغ مراده.

وهناك مثال آخر في نهج البلاغة، حيث ينقل أنّ شخصًا جاء إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وقال له: لو غيّرت شيبكَ يا أمير المؤمنين، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "غيّروا الشيب"، فقال عليه السلام: "الخضاب زينة ونحن قوم في مصبية"8. (يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) وكأنّه يريد أن يقول عليه السلام إنّ هذا الأمر ليس له أصالة وذلك لأنّه كان لهدف معيّن يخصّ ذلك العصر، أمّا الآن فقد انتفى ذلك الهدف. لقد كان عدد المسلمين قليلًا، وبينهم شيوخ كبار قد اشتعلت لحاهم شيبًا، وعندما كان ينظر إليهم العدو يراهم قطعة بيضاء من الشيب فتقوى عزيمته، ويشتدّ ساعده، وترتفع معنويّته. ولا يخفى، فإنّ قوّة المعنويّات لها الدور الأول في المعركة، لذلك أمر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم الشيوخ المقاتلين أن يغيّروا شيبهم حتى لا تقوى عزيمة العدو حينما ينظر إلى كبر سنّهم.

فهذا هدف كان يخصّ تلك الفترة بالذات، أمّا اليوم فلا وجود له. لهذا كلّ شخص حرّ من هذه الناحية، فتغيير الشيب أمر طارىء متغيّر، أمّا قوّة المعنويّات فهي أمر ثابت غير قابل للتغيير. ويجب أن يبقى مفعولها ساريًا في الأزمنة والعصور كافّة، وكذلك أضعاف معنويّات الأعداء في حرب أو في سلم، ينبغي أن تبقى على حرارتها في كلّ عصر. وما علينا نحن المسلمين إلّا الالتفات إلى هذه النقطة الحسّاسة، ورفع النواقص الموجودة عندنا، ولا نعمل ما من شأنه أن يستضعفنا الأعداء. وهذا مبدأ ثابت تتفاوت أساليب تنفيذه بين فترة وأخرى، وقد يكون تغيير الشيب أسلوبًا ملائمًا لفترة معيّنة، وقد يكون هناك أسلوب آخر لفترة أخرى، فلا تتغيّر إلّا أساليب التنفيذ لا غير، وهذا هو مغزى التفقّه في الدين والبصيرة فيه، إذ يقدّم لنا أنجع الأساليب وأنسبها في كلّ عصر منبثقة من تلك الثوابت الأساسيّة في الشريعة.

إنّ من مميّزات الإسلام أنّه جعل المتغيّرات الّتي تتبدل في كلّ عصر متّصلة بالثوابت الّتي لا يطرأ عليها أي تغيير، أي إنّه جعل للأحكام الفرعية التفصيليّة علاقة بالأحكام المجملة في الشريعة، ولا يستطيع أن يكشف هذه العلاقة إلّا المجتهد الّذي يعطي رأي الإسلام في كلّ واقعة من خلال الملكة الّتي يختصّ بها، وهذه هي القوّة الحركيّة في الإسلام.

لا يخفى، أنّ مظاهر الجمود عند الإخباريّين كثيرة، منها مظاهر الجمود والتزمّت الّذي عليه بنى الإخباريون موقفهم من "التحنّك"، والتحنّك يقابلُ الاقتعاط في اللّغة العربية، والاقتعاط يعني شدّ العمامة على الرأس. وقد تحرّر المرحوم "الفيض الكاشاني" من ربقتهم رغم إخباريّته، وبالإضافة إلى أنّه كان إخباريًّا، بيد أنّه كان شبه فيلسوف ممّا ساعد هذا الأمر على تنوير فكره.

لقد جمع المرحوم "الفيض الكاشاني" بين متطلّبات الروح والجسد، وأوتي قدرة على التشخيص. يقول هذا العالم: "كان الاقتعاط شعار المشركين، أي أنّهم كانوا لا يتحنّكون بل كانوا يشدّونها، لذلك فإنّ عدم التحنّك يعني القبول بشعار المشركين. وفي ضوء هذا التوجّه الّذي كان عليه المشركون، صدر الأمر بالتحنّك. أمّا في الحقيقة فلا موضوعيّة لهذا الأمر بما هو، بل الموضوعيّة تكمن في معارضة المشركين، وعلى المسلم الحقيقي أن لا يتمسك بشعار غير إسلامي وغريب عليه.

لقد كان هذا الأمر ساري المفعول في وقت كان يعيش فيه أولئك المشركون بذلك الشعار، أمّا اليوم فلا وجود لهم ولا وجود لشعارهم، لذلك لا ضرورة لهذا الشعار الّذي كانت فلسفته معاكسة ومعارضة للمشركين. هذا كلام المرحوم "الفيض". فهل نسخ حكمًا إسلاميًّا بكلامه هذا؟

لا، بل إنّه استوعب فلسفة الأمر الصادر بالتحنّك وعرف مغزاه. وهذا هو معنى الاجتهاد الّذي عبّر عنه "محمد إقبال" بالقوّة المحرّكة في الإسلام، وهو نفسه الّذي رأى "ابن سينا" ضرورته في كلّ عصر وزمان. ولقد ميّز المرحوم "الفيض" بين اللبّ والقشور.

وهناك مثال آخر، لو سأل أحد: هل أنّ لبس القُبعة الأجنبيّة، أو لبس السترة والبنطلون حرام؟ نقول: لا، حيث إنّ هذه الأشياء قد حُرمت في عصر من العصور، والآن هي غير محرّمة. فمثلًا كانت القُبّعة تخصّ الأجانب في وقت من الأوقات، وكان لبسها يعني أنّ الإنسان مسيحيّ. لذلك كان المسلم إذا لبسها يرتكب حرامًا، ولكن بما أنّها اليوم أصبحت زيًّا سائدًا، وفقدت هدفيّتها، وليست اليوم كما كانت بالأمس، لذلك لبسها غير حرام. ولا حاجة أن يأتي نبيّ من الأنبياء ليحكم في هذه القضيّة، كما أنّ حكم الإسلام واحد لم يتغيّر.

في اعتقادي، إنّ الاجتهاد من معجزات الإسلام. ولا يعني الاجتهاد أن يجلس شخص ويفتي كيف يشاء. كلّا، بل له قوانينه الخاصّة به. وكما ذكرت سلفًا، فإنّ الإسلام تميّز بمواصفات ذاتيّة جعلته قادرًا على مواصلة دربه، وديمومة حركيّته دون أن يكون هناك تعارض أو تضارب مع قوانينه وقواعده الثّابتة. ولسنا نحن الّذين نمنحه قوّة الحركة والفاعليّة وفيه ثوابت لا ينال منها تطوّر الزمان شيئًا، ومتغيّرات تستوعب ظروف التطوّر، ورغم أنّه جعل التغيّرات تابعة للثوابت، فإنّ زمام الأمور يظلّ بيده. إنّ التفقّه في الدّين من أكبر النعم على الإنسان، وبه يكون هذا الإنسان ذا بصيرة ووعي.

* الإسلام والحياة، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

1 سورة التوبة، الآية 122.

2 سورة التوبة، الآية 122.

3 السيد الرضي، نهج البلاغة (خطب الإمام علي عليه السلام)، ص 540.

4 م.ن، ص 150، خطبة 103.

5 م.ن، ص 157-158، خطبة 108.

6 سورة الأنفال، الآية 60.

7 سورة المائدة، الآية 8.

8 السيد الرضي، نهج البلاغة (خطب الإمام علي عليه السلام)، ص 558.

مورو للميادين: إعادة العلاقات مع سوريا محط نقاش واسع داخل حركة النهضة التونسية

نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي عبد الفتاح مورو يقول إن مقاومة الفساد أولوية بالنسبة لسياسات النهضة، ويشير إلى أن سوريا أصبحت مسرحاً لخصومات عالمية ولا يجوز أن يستمر الوضع فيها على ما هو عليه، مؤكداً أن إيران جزء من العالم الإسلامي والخصومة في الشأن الديني أمر تاريخي تخطاه الزمن.

قال نائب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي عبد الفتاح مورو إن أسباب كثيرة تبطئ الإنجاز الوطني، مضيفاً أن اهتماماتهم تنصب حول الواقع الوطني وليس على أي امتداد دولي.

ولفت مورو ضمن برنامج حوار الساعة على الميادين إلى أن مقاومة الفساد أولوية بالنسبة لسياسات النهضة، مشيراً إلى أن تأمين استقرار تونس ونموّها يمرّان من خلال محاربة الفساد.

كذلك اعتبر مورو أن حزب النهضة ونداء تونس يحتاجان إلى بعضهما البعض لتسيير الحكم.

وتابع نائب رئيس مجلس النواب التونسي حديثه قائلاً لا تعديلات في الحقائب الوزارية في تونس قبل الخريف، كما أن الذين لا يريدون استقرار الحكومة يُشيعون عن تغييرات وزارية في الحكومة.

وأوضح مورو أن في حركة النهضة وغيرهم لا يقبلون بالشروط الأميركية التعجيزية مقابل المساعدات، كما أنهم لا يتلقون أي مساعدات من أحد بشروط سياسية، على حد قوله.

وأضاف أن مرحلة حاجاتهم للمساعدات الخارجية ستكون قصيرة.

كذلك لفت إلى أن الحرائق القريبة من تونس خاصّة في ليبيا أثّرت كثيراً على الإنجاز الوطني العام.

وفي ما يخص الموضوع السوري، قال إن إعادة العلاقات مع سوريا محط نقاش واسع داخل حركة النهضة، مضيفاً أن رئيس الجمهورية السابق في تونس هو من قطع العلاقات مع سوريا.

واعتبر مورو أن سوريا أصبحت مسرحاً لخصومات عالمية ولا يجوز أن يستمر الوضع فيها على ما هو عليه، مشيراً إلى أن محبته لوطنه العربي تفرض عليه عدم الانحياز لطرف ضد الآخر .

وعن توّرط التونسيين في القتال في سوريا قال مورو إذا كان للحكومة السورية إثباتات على تورّط تونسيين بالإرهاب فهم يتقبلون هذه الاثباتات، كما أن لا علاقة لحركة النهضة بأي تونسي ارتكب عملاً إرهابيّاً في الخارج.

أما الاتهام الإماراتي لقطر وتركيا بـ "عسكرة الأزمة في سوريا" فوصفه مورو بأنه "كلام سياسي".

وكذلك اعتبر مورو أن إيران جزء من العالم الإسلامي والخصومة في الشأن الديني أمر تاريخي تخطاه الزمن، وهم مسلمون يقولون "لا إله إلا الله"، "فكيف نقيسهم مع من يحتلّ أرضنا".

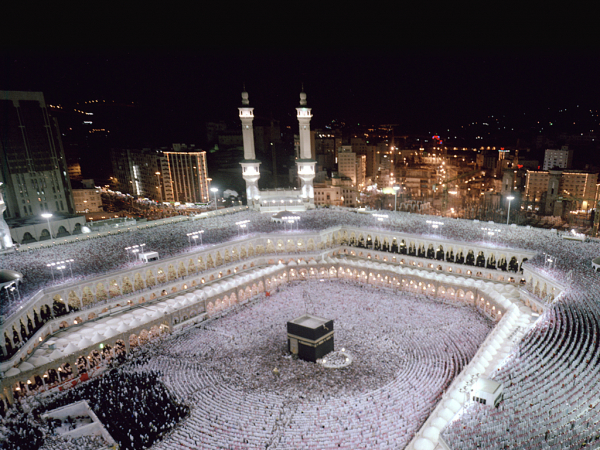

ما يَنبَغي فِي مَوسِم الحج ِ

أ - حُسنُ الخُلق

الإمام الباقر عليه السلام: ما يَعبَأُ مَن يَسلُكُ هذَا الطّريقَ إذا لَم يَكُن فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ: وَرَعٌ يَحجِزُهُ عَن مَعاصِي اللّهِ، وحِلمٌ يَملِكُ بِهِ غَضَبَهُ، وحُسنُ الصّحبَةِ لِمَن صَحِبَهُ.

الإمام الصادق عليه السلام: اِتّقِ المُفاخَرَةَ، وعَلَيكَ بِوَرَعٍ يَحجِزُكَ عَن مَعاصِي اللّهِ عَزّوجَلّ، فَإِنّ اللّهَ عَزّوجَلّ يَقولُ: ﴿ثُمّ ليَقضوا تَفَثَهُم﴾ ، ومِنَ التّفَثِ أن تَتَكَلّمَ في إحرامِكَ بِكَلامٍ قَبيحٍ، فَإِذا دَخَلتَ مَكّةَ فَطُفتَ بِالبَيتِ تَكَلّمتَ بِكَلامٍ طَيّبٍ، وكانَ ذلِكَ كَفّارَةً لِذلِكَ.

ب- إعانَةُ الأَصحاب

إسماعيلُ الخَثعَمِيّ: قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام: إنّا إذا قَدِمنا مَكّةَ ذَهَبَ أصحابُنا يَطوفونَ ويَترُكوني أحفَظُ مَتاعَهُم، قالَ: أنتَ أعظَمُهُم أجرًا.

مُرازِمُ بنُ حَكيم: زامَلتُ مُحَمّدَ بنَ مُصادِفٍ، فَلَمّا دَخَلنَا المَدينَةَ اعتَلَلتُ، فَكانَ يَمضي إلَى المَسجِدِ ويَدَعُني وَحدي، فَشَكَوتُ ذلِكَ إلى مُصادِفٍ، فَأَخبَرَ بِهِ أبا عَبدِاللّهِ عليه السلام، فَأَرسَلَ إلَيهِ: قُعودُكَ عِندَهُ أفضَلُ مِن صَلاتِكَ فِي المَسجِدِ.

التّحَفّظُ عَلَى النّفَقَة

أبو بَصير: سَأَلتُ أبا عَبدِاللّهِ عليه السلام عَنِ المُحرِمِ يَشُدّ عَلى بَطنِهِ العِمامَةَ، قالَ: لا. ثُمّ قالَ: كانَ أبي يَقولُ: يَشُدّ عَلى بَطنِهِ المِنطَقَةَ الّتي فيها نَفَقَتُهُ يَستَوثِقُ مِنها، فَإِنّها مِن تَمامِ حَجّهِ.

صَفوانُ الجَمّال: قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام: إنّ مَعي أهلي وأنَا اُريدُ الحَجّ، فَأَشُدّ نَفَقَتي في حِقوي؟ قالَ: نَعَم، فَإِنّ أبي عليه السلام كانَ يَقولُ: مِن قُوّةِ المُسافِرِ حِفظُ نَفَقَتِهِ.

يونُسُ بنُ يَعقوب: قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام: المُحرِمُ يَشُدّ الهِميانَ في وَسَطِهِ؟ قالَ: نَعَم، وما خَيرُهُ بَعدَ نَفَقَتِهِ؟!

يَعقوبُ بنُ سالِم: قُلتُ لِأَبي عَبدِاللّهِ عليه السلام: تَكونُ مَعِيَ الدّراهِمُ فيها تَماثيلُ وأنَا مُحرِمٌ، فَأَجعَلُها في هِمياني وأشُدّهُ في وَسَطي قالَ: لا بَأسَ، أوَلَيسَ هِيَ نَفَقَتُكَ، وعَلَيهَا اعتِمادُكَ بَعدَ اللّهِ عَزّوجَلّ؟!

د - المُقامُ بِمَكّةَ قَبلَ الحَج

الإمام الصادق عليه السلام: مُقامُ يَومٍ قَبلَ الحَجّ أفضَلُ مِن مُقامِ يَومَينِ بَعدَ الحَجّ.

ه - إشراكُ الغَيرِ في ثَوابِ الحَج

الإمام الصادق عليه السلام - لِهِشامِ بنِ الحَكَمِ لَمّا سَأَلَهُ عَنِ الرّجُلِ يُشرِكُ أباهُ وأخاهُ وقَرابَتَهُ في حَجّهِ - : إذًا يُكتَبُ لَكَ حَجّ مِثلَ حَجّهِم، وتَزدادُ أجرًا بِما وَصَلتَ.

عنه عليه السلام: لَو أشرَكتَ ألفًا في حَجّتِكَ لَكانَ لِكُلّ واحِدٍ حَجّةٌ، مِن غَيرِ أن تَنقُصَ حَجّتُكَ شَيئًا.

و - الطّوافُ نِيابَةً عَنِ الأئِمّةِ عليه السلام

موسَى بنُ القاسِم: قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ الثّاني عليه السلام: قَد أرَدتُ أن أطوفَ عَنكَ وعَن أبيكَ، فَقيلَ لي: إنّ الأَوصِياءَ لا يُطافُ عَنهُم. فَقالَ لي: بَل طُف ما أمكَنَكَ، فَإِنّ ذلِكَ جائِزٌ.

ثُمّ قُلتُ لَهُ بَعدَ ذلِكَ بِثَلاثِ سِنينَ: إنّي كُنتُ استَأذَنتُكَ فِي الطّوافِ عَنكَ وعَن أبيكَ فَأَذِنتَ لي في ذلِكَ، فَطُفتُ عَنكُما ما شاءَ اللّهُ، ثُمّ وَقَعَ في قَلبي شَي ءٌ فَعَمِلتُ بِهِ. قالَ: وما هُوَ؟ قُلتُ: طُفتُ يَومًا عَن رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقالَ ثَلاثَ مَرّاتٍ: صَلّى اللّهُ عَلى رَسولِ اللّهِ. ثُمّ اليَومَ الثّانِيَ عَن أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام، ثُمّ طُفتُ اليَومَ الثّالِثَ عَنِ الحَسَنِ عليه السلام، والرّابِعَ عَنِ الحُسَينِ عليه السلام، والخامِسَ عَن عَلِيّ بنِ الحُسَينِ عليه السلام، والسّادِسَ عَن أبي جَعفَرٍ مُحَمّدِ بنِ عَلِيّ عليه السلام، واليَومَ السّابِعَ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمّدٍ عليه السلام، واليَومَ الثّامِنَ عَن أبيكَ موسى عليه السلام، واليَومَ التّاسِعَ عَن أبيكَ عَلِيّ عليه السلام، واليَومَ العاشِرَ عَنكَ يا سَيّدي، وهؤُلاءِ الّذينَ أدينُ اللّهَ بِوَلايَتِهِم. فَقالَ: إذًا واللّهِ تَدينُ اللّهَ بِالدّينِ الّذي لا يَقبَلُ مِنَ العِبادِ غَيرَهُ. قُلتُ: ورُبّما طُفتُ عَن اُمّكَ فاطِمَةَ عليه السلام ورُبّما لَم أطُف، فَقالَ: اِستَكثِر مِن هذا، فَإِنّهُ أفضَلُ ما أنتَ عامِلُهُ إن شاءَ اللّهُ.

ز - لِقاءُ الإِمام

الإمام الباقر عليه السلام: تَمامُ الحَجّ لِقاءُ الإِمامِ.

الإمام الصادق عليه السلام: إذا حَجّ أحَدُكُم فَليَختِم حَجّهُ بِزِيارَتِن, لِأَنّ ذلِكَ مِن تَمامِ الحَجّ.

سَدير: سَمِعتُ أباجَعفَرٍ عليه السلام وهُوَ داخِلٌ وأنَا خارِجٌ وأخَذَ بِيَدي، ثُمّ استَقبَلَ البَيتَ، فَقالَ: يا سَديرُ، إنّما اُمِرَ النّاسُ أن يَأتوا هذِهِ الأَحجارَ فَيَطوفوا بِها، ثُمّ يَأتونا فَيُعلِمونا وَلايَتَهُم لَنا.

الإمام الباقر عليه السلام: إنّما اُمِرَ النّاسُ أن يَأتوا هذِهِ الأَحجارَ فَيَطوفوا بِها، ثُمّ يَأتونا فَيُخبِرونا الفُضَيل: نَظَرَ (أبو جَعفَرٍ عليه السلام) إلَى النّاسِ يَطوفونَ حَولَ الكَعبَةِ، فَقالَ: هكَذا كانوا يَطوفونَ فِي الجاهِلِيّةِ، إنّما اُمِروا أن يَطوفوا بِها، ثُمّ يَنفِروا إلَينا فَيُعلِمونا وَلايَتَهُم ومَوَدّتَهُم، ويَعرِضوا عَلَينا نُصرَتَهُم. ثُمّ قَرَأَ هذِهِ الآيَةَ: ﴿فَاجعَل أفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إلَيهِم﴾.

الإمام الباقر عليه السلام - في قَولِهِ تَعالى : ﴿فَاجعَل أفئِدَةً مِنَ النّاسِ تَهوي إلَيهِم﴾ -:... يَنبَغي لِلنّاسِ أن يَحُجّوا هذَا البَيتَ ويُعَظّموهُ لِتَعظيمِ اللّهِ إيّاهُ، وأن يَلقَونا حَيثُ كُنّا، نَحنُ الأَدِلّاءُ عَلَى اللّهِ .

جَوامِعُ ما يَنبَغي فِي المَوسِم

﴿الحَجّ أشهُرٌ مَعلوماتٌ فَمَن فَرَضَ فيهِنّ الحَجّ فَلا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ فِي الحَجّ وما تَفعَلوا مِن خَيرٍ يَعلَمهُ اللّهُ وتَزَوّدوا فَإِنّ خَيرَ الزّادِ التّقوى واتّقونِ يا اُولِي الأَلبابِ﴾.

﴿يا أيّهَا الّذينَ آمَنوا لا تُحِلّوا شَعائِرَ اللّهِ ولا الشّهرَ الحَرامَ ولا الهَديَ ولا القَلائِدَ ولا آمّينَ البَيتَ الحَرامَ يَبتَغونَ فَضلاً مِن رَبّهِم ورِضوانًا وإذا حَلَلتُم فَاصطادوا ولا يَجرِمَنّكُم شَنَآنُ قَومٍ أن صَدّوكُم عَنِ المَسجِدِ الحَرامِ أن تَعتَدوا وتَعاوَنوا عَلَى البِرّ والتّقوى ولا تَعاوَنوا عَلَى الإِثمِ والعُدوانِ واتّقُوا اللّهَ إنّ اللّهَ شَديدُ العِقابِ﴾.

رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم - في خُطبَتِهِ يَومَ الغَدير -: مَعاشِرَ النّاسِ، حُجّوا البَيتَ بِكَمالِ الدّينِ والتّفَقّهِ، ولا تَنصَرِفوا عَنِ المَشاهِدِ إلّا بِتَوبَةٍ وإقلاعٍ.

عنه صلى الله عليه وآله وسلم - لَمّا سُئِلَ ما بِرّ الحَجّ؟ -: إطعامُ الطّعامِ وطيبُ الكَلامِ.

بِوَلايَتِهِم ويَعرِضوا عَلَينا نَصرَهُم.

الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام - حينَ سُئِلا عَن قَولِهِ تَعالى : ﴿وأتِمّوا الحَجّ والعُمرَةَ للّهِ ِ﴾-: فَإِنّ تَمامَ الحَجّ والعُمرَةِ أن لا يَرفَثَ ولا يَفسُقَ ولا يُجادِلَ.

الإمام الصادق عليه السلام: إذا أحرَمتَ فَعَلَيكَ بِتَقوَى اللّهِ، وذِكرِ اللّهِ كَثيرًا، وقِلّةِ الكَلامِ إلّا بِخَيرٍ, فَإِنّ مِن تَمامِ الحَجّ والعُمرَةِ أن يَحفَظَ المَرءُ لِسانَهُ إلّا مِن خَيرٍ، كَما قالَ اللّهُ عَزّوجَلّ، فَإِنّ اللّهَ عَزّوجَلّ يَقولُ: ﴿فَمَن فَرَضَ فيهِنّ الحَجّ فَلا رَفَثَ ولا فُسوقَ ولا جِدالَ فِي الحَجّ﴾. والرّفَثُ: الجِماعُ، والفُسوقُ: الكَذِبُ والسّبابُ، والجِدالُ: قَولُ الرّجُلِ: لا واللّهِ، وبَلى واللّهِ.

عَلِيّ بنُ جَعفَرٍ: سَأَلتُ أخي موسى عليه السلام عَنِ الرّفَثِ والفُسوقِ والجِدالِ: ما هُوَ؟ وما عَلى مَن فَعَلَهُ؟ فَقالَ: الرّفَثُ جِماعُ النّساءِ، والفُسوقُ الكَذِبُ والمُفاخَرَةُ، والجِدالُ قَولُ الرّجُلِ: لا واللّهِ وبَلى واللّهِ، فَمَن رَفَثَ فَعَلَيهِ بُدنَةٌ يَنحَرُها، وإن لَم يَجِد فَشاةٌ، وكَفّارَةُ الفُسوقِ يَتَصَدّقُ بِهِ إذا فَعَلَهُ وهُوَ مُحرِمٌ.

مِمّا يُنسَبُ لِلإِمامِ الصّادِقِ عليه السلام: إذا أرَدتَ الحَجّ فَجَرّد قَلبَكَ للّهِ ِ تَعالى مِن كُلّ شاغِلٍ وحِجابِ كُلّ حاجِبٍ، وفَوّض اُمورَكَ كُلّها إلى خالِقِكَ، وتَوَكّل عَلَيهِ في جَميعِ ما يَظهَرُ مِن حَرَكاتِكَ و سَكَناتِكَ، وسَلّم لِقَضائِهِ وحُكمِهِ وقَدَرِهِ، ودَعِ الدّنيا والرّاحَةَ والخَلقَ، واخرُج مِن حُقوقٍ تَلزَمُكَ مِن جِهَةِ المَخلوقينَ، ولا تَعتَمِد عَلى زادِكَ وراحِلَتِكَ وأصحابِكَ وقُوّتِكَ وشَبابِكَ ومالِكَ, مَخافَةَ أن يَصيروا لَكَ عَدُوّا ووَبالًا، فَإِنّ مَنِ ادّعى رِضَا اللّهِ واعتَمَدَ عَلى شَي ءٍ صَيّرَهُ عَلَيهِ عَدُوّا ووَبالًا، لَيَعلَمُ أنّهُ لَيسَ لَهُ قُوّةٌ ولا حيلَةٌ ولا لِأَحَدٍ إلّا بِعِصمَةِ اللّهِ وتَوفيقِهِ، واستَعِدّ استِعدادَ مَن لا يَرجُو الرّجوعَ، وأحسِنِ الصّحبَةَ، وراعِ أوقاتَ فَرائِضِ اللّهِ وسُنَنِ نَبِيّهِ صلى الله عليه وآله وسلم وما يَجِبُ عَلَيكَ مِنَ الأَدَبِ والاِحتِمالِ والصّبرِ والشّكرِ والشّفَقَةِ والسّخاءِ وإيثارِ الزّادِ عَلى دَوامِ الأَوقاتِ.

ثُمّ اغسِل بِماءِ التّوبَةِ الخالِصَةِ ذُنوبَكَ، والبَس كِسوَةَ الصّدقِ والصّفاءِ والخُضوعِ والخُشوعِ، وأحرِم مِن كُلّ شَي ءٍ يَمنَعُكَ عَن ذِكرِ اللّهِ ويَحجُبُكَ عَن طاعَتِهِ، ولَبّ بِمَعنى إجابَةٍ صافِيَةٍ زاكِيَةٍ للّهِ ِ عَزّوجَلّ في دَعوَتِكَ لَهُ، مُتَمَسّكًا بِعُروَتِهِ الوُثقى .

وطُف بِقَلبِكَ مَعَ المَلائِكَةِ حَولَ العَرشِ كَطَوافِكَ مَعَ المُسلِمينَ بِنَفسِكَ حَولَ البَيتِ.

وهَروِل هَروَلَةً مِن هَواكَ وتَبَرّيًا مِن جَميعِ حَولِكَ وقُوّتِكَ، فَاخرُج مِن غَفلَتِكَ وزَلّاتِكَ بِخُروجِكَ إلى مِنى ولا تَتَمَنّ ما لا يَحِلّ لَكَ ولا تَستَحِقّهُ.

واعتَرِف بِالخَطايا بِعَرَفاتٍ، وجَدّد عَهدَكَ عِندَ اللّهِ بِوَحدانِيّتِهِ.

وتَقَرّب إلَى اللّهِ ذا ثِقَةٍبِمُزدَلِفَةَ، واصعَد بِروحِكَ إلَى المَلأِ الأَعلى بِصُعودِكَ إلَى الجَبَلِ.

واذبَح حَنجَرَتَيِ الهَوى والطّمَعِ عِندَ الذّبيحَةِ.

وارمِ الشّهَواتِ والخَساسَةَ والدّناءَةَ والذّميمَةَ عِندَ رَميِ الجَمَراتِ.

واحلِقِ العُيوبَ الظّاهِرَةَ والباطِنَةَ بِحَلقِ رَأسِكَ.

وادخُل في أمانِ اللّهِ وكَنَفِهِ وسَترِهِ وكَلاءَتِهِ مِن مُتابَعَةِ مُرادِكَ بِدُخولِكَ الحَرَمَ، وزُرِ البَيتَ مُتَحَقّقًا لِتَعظيمِ صاحِبِهِ ومَعرِفَةِ جَلالِهِ وسُلطانِهِ، واستَلِمِ الحَجَرَ رِضًى بِقِسمَتِهِ وخُضوعًا لِعِزّتِهِ.

ووَدّع ما سِواهُ بِطَوافِ الوَداعِ.

وصُفّ روحَكَ وسِرّكَ لِلِقاءِ اللّهِ يَومَ تَلقاهُ بِوُقوفِكَ عَلَى الصّفا.

وكُن ذا مُرُوّةٍ مِنَ اللّهِ تَقِيّا أوصافكَ عِندَ المَروَةِ، واستَقِم عَلى شُروطِ حَجّكَ هذا ووَفاءِ عَهدِكَ الّذي عاهَدتَ بِهِ مَعَ رَبّكَ وأوجَبتَهُ إلى يَومِ القِيامَةِ.

السّيّدُ عَبدُاللّهِ سِبطُ المُحَدّثِ الجَزائِرِيّ في "شَرحِ النّخبَةِ": وَجَدتُ في عِدّةِ مَواضِعَ، أوثَقُها بِخَطّ بَعضِ المَشايِخِ الّذينَ عاصَرناهُم مُرسَلاً، أنّهُ لَمّا رَجَعَ مَولانا زَينُ العابِدينَ عليه السلام مِنَ الحَجّ استَقبَلَهُ الشّبلِيّ، فَقالَ عليه السلام لَهُ: حَجَجتَ يا شِبلِيّ؟ قالَ: نَعَم يَابنَ رَسولِ اللّهِ، فَقالَ عليه السلام: أنَزَلتَ الميقاتَ، وتَجَرّدتَ عَن مَخيطِ الثّيابِ، واغتَسَلتَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فَحينَ نَزَلتَ الميقاتَ نَوَيتَ أنّكَ خَلَعتَ ثَوبَ المَعصِيَةِ ولَبِستَ ثَوبَ الطّاعَةِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ تَجَرّدتَ عَن مَخيطِ ثِيابِكَ نَوَيتَ أنّكَ تَجَرّدتَ مِنَ الرّياءِ والنّفاقِ والدّخولِ فِي الشّبُهاتِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ اغتَسَلتَ نَوَيتَ أنّكَ اغتَسَلتَ مِنَ الخَطايا والذّنوبِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَما نَزَلتَ الميقاتَ، ولا تَجَرّدتَ عَن مَخيطِ الثّيابِ، ولَا اغتَسَلتَ!

ثُمّ قالَ: تَنَظّفتَ، وأحرَمتَ، وعَقَدتَ بِالحَجّ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فَحينَ تَنَظّفتَ وأحرَمتَ وعَقَدتَ الحَجّ نَوَيتَ أنّكَ تَنَظّفتَ بِنورَةِ التّوبَةِ الخالِصَةِ للّهِ ِ تَعالى ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ أحرَمتَ نَوَيتَ أنّكَ حَرّمتَ عَلى نَفسِكَ كُلّ مُحَرّمٍ حَرّمَهُ اللّهُ عَزّ وجَلّ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ عَقَدتَ الحَجّ نَوَيتَ أنّكَ قَد حَلَلتَ كُلّ عَقدٍ لِغَيرِ اللّهِ؟ قالَ: لا، قالَ لَهُ عليه السلام: ما تَنَظّفتَ، ولا أحرَمتَ، ولا عَقَدتَ الحَجّ!

قالَ لَهُ: أدَخَلتَ الميقاتَ، وصَلّيتَ رَكعَتَيِ الإِحرامِ، ولَبّيتَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فَحينَ دَخَلتَ الميقاتَ نَوَيتَ أنّكَ بِنِيّةِ الزّيارَةِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ صَلّيتَ الرّكعَتَينِ نَوَيتَ أنّكَ تَقَرّبتَ إلَى اللّهِ بِخَيرِ الأَعمالِ مِنَ الصّلاةِ وأكبَرِ حَسَناتِ العِبادِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ لَبّيتَ نَوَيتَ أنّكَ نَطَقتَ للّهِ ِ سُبحانَهُ بِكُلّ طاعَةٍ وصَمَتّ عَن كُلّ مَعصِيَةٍ؟ قالَ: لا، قالَ لَهُ عليه السلام: ما دَخَلتَ الميقاتَ، ولا صَلّيتَ، ولا لَبّيتَ!

ثُمّ قالَ لَهُ: أدَخَلتَ الحَرَمَ، ورَأَيتَ الكَعبَةَ، وصَلّيتَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ عليه السلام: فَحينَ دَخَلتَ الحَرَمَ نَوَيتَ أنّكَ حَرّمتَ عَلى نَفسِكَ كُلّ غيبَةٍ تَستَغيبُهَا المُسلِمينَ مِن أهلِ مِلّةِ الإِسلامِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ وَصَلتَ مَكّةَ نَوَيتَ بِقَلبِكَ أنّكَ قَصَدتَ اللّهَ؟ قالَ: لا، قالَ عليه السلام: فَما دَخَلتَ الحَرَمَ، ولا رَأَيتَ الكَعبَةَ، ولا صَلّيتَ!

ثُمّ قالَ: طُفتَ بِالبَيتِ، ومَسَستَ الأَركانَ، وسَعَيتَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فَحينَ سَعَيتَ نَوَيتَ أنّكَ هَرَبتَ إلَى اللّهِ وعَرَفَ مِنكَ ذلِكَ عَلّامُ الغُيوبِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَما طُفتَ بِالبَيتِ، ولا مَسَستَ الأَركانَ، ولا سَعَيتَ!

ثُمّ قالَ لَهُ: صافَحتَ الحَجَرَ، ووَقَفتَ بِمَقامِ إبراهيمَ عليه السلام، وصَلّيتَ بِهِ رَكعَتَينِ؟ قالَ: نَعَم، فَصاحَ عليه السلام صَيحَةً كادَ يُفارِقُ الدّنيا، ثُمّ قالَ: آه آه- ثُمّ قالَ عليه السلام: - مَن صافَحَ الحَجَرَ الأَسوَدَ فَقَد صافَحَ اللّهَ تَعالى ، فَانظُر يا مِسكينُ لا تُضَيّع أجرَ ما عَظُمَ حُرمَتُهُ، وتَنقُضِ المُصافَحَةَ بِالمُخالَفَةِ وقَبضِ الحَرامِ نَظيرَ أهلِ الآثامِ. ثُمّ قالَ عليه السلام: نَوَيتَ حينَ وَقَفتَ عِندَ مَقامِ إبراهيمَ عليه السلام، أنّكَ وَقَفتَ عَلى كُلّ طاعَةٍ، وتَخَلّفتَ عَن كُلّ مَعصِيَةٍ؟ قالَ: لا، قالَ: فَحينَ صَلّيتَ فيهِ رَكعَتَينِ نَوَيتَ أنّكَ صَلّيتَ بِصَلاةِ إبراهيمَ عليه السلام وأرغَمتَ بِصَلاتِكَ أنفَ الشّيطانِ؟ قالَ: لا، قالَ لَهُ: فَما صافَحتَ الحَجَرَ الأَسوَدَ، ولا وَقَفتَ عِندَ المَقامِ، ولا صَلّيتَ فيهِ رَكعَتَينِ!

ثُمّ قالَ عليه السلام لَهُ: أشرَفتَ عَلى بِئرِ زَمزَمَ، وشَرِبتَ مِن مائِها؟ قالَ: نَعَم، قالَ: نَوَيتَ أنّكَ أشرَفتَ عَلَى الطّاعَةِ، وغَضَضتَ طَرفَكَ عَنِ المَعصِيَةِ؟ قالَ: لا، قالَ عليه السلام: فَما أشرَفتَ عَلَيها، ولا شَرِبتَ مِن مائِها!

ثُمّ قالَ عليه السلام لَهُ: أسَعَيتَ بَينَ الصّفا والمَروَةِ، وَمَشيتَ وتَرَدّدتَ بَينَهُما؟ قالَ: نَعَم، قالَ لَهُ: نَوَيتَ أنّكَ بَينَ الرّجاءِ والخَوفِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَما سَعَيتَ، ولا مَشَيتَ، ولا تَرَدّدتَ بَينَ الصّفا والمَروَةِ!

ثُمّ قالَ: أخَرَجتَ إلى مِنى ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: نَوَيتَ أنّكَ آمَنتَ النّاسَ مِن لِسانِكَ وقَلبِكَ ويَدِكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فَما خَرَجتَ إلى مِنى !

(ثُمّ) قالَ لَهُ: أوَقَفتَ الوَقفَةَ بِعَرَفَةَ، وطَلَعتَ جَبَلَ الرّحمَةِ، وعَرَفتَ وادِيَ نَمِرَةَ، ودَعَوتَ اللّهَ سُبحانَهُ عِندَ المَيلِ والجَمَراتِ؟ قالَ: نَعَم.

قالَ: هَل عَرَفتَ بِمَوقِفِكَ بِعَرَفَةَ مَعرِفَةَ اللّهِ سُبحانَهُ أمرَالمَعارِفِ والعُلومِ، وعَرَفتَ قَبضَ اللّهِ عَلى صَحيفَتِكَ واطّلاعِهِ عَلى سَريرَتِكَ وقَلبِكَ؟ قالَ: لا، قالَ: نَوَيتَ بِطُلوعِكَ جَبَلَ الرّحمَةِ أنّ اللّهَ يَرحَمُ كُلّ مُؤمِنٍ ومُؤمِنَةٍ ويَتَوَلّى كُلّ مُسلِمٍ ومُسلِمَةٍ؟ قالَ: لا، قالَ: فَنَوَيتَ عِندَ نَمِرَةَ أنّكَ لا تَأمُرُ حَتّى تَأتَمِرَ، ولا تَزجُرُ حَتّى تَنزَجِرَ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما وَقَفتَ عِندَ العَلَمِ والنّمِراتِ نَوَيتَ أنّها شاهِدَةٌ لَكَ عَلَى الطّاعاتِ حافِظَةٌ لَكَ مَعَ الحَفَظَةِ بِأَمرِ رَبّ السّماواتِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَما وَقَفتَ بِعَرَفَةَ، ولا طَلَعتَ جَبَلَ الرّحمَةِ، ولا عَرَفتَ نَمِرَةَ، ولا دَعَوتَ، ولا وَقَفتَ عِندَ النّمِراتِ!

ثُمّ قالَ: مَرَرتَ بَينَ العَلَمَينِ، وصَلّيتَ قَبلَ مُرورِكَ رَكعَتَينِ، ومَشَيتَ بِمُزدَلِفَةَ، ولَقَطتَ فيهَا الحَصى ، ومَرَرتَ بِالمَشعَرِالحَرامِ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فَحينَ صَلّيتَ رَكعَتَينِ نَوَيتَ أنّها صَلاةُ شُكرٍ في لَيلَةِ عَشرٍ، تَنفي كُلّ عُسرٍ وتُيَسّرُ كُلّ يُسرٍ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما مَشَيتَ بَينَ العَلَمَينِ ولَم تَعدِل عَنهُما يَمينًا وشِمالًا نَوَيتَ أن لا تَعدِلَ عَن دينِ الحَقّ يَمينًا وشِمالًا، لابِقَلبِكَ، ولا بِلِسانِكَ، ولا بِجَوارِحِكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما مَشَيتَ بِمُزدَلِفَةَ ولَقَطتَ مِنهَا الحَصى نَوَيتَ أنّكَ رَفَعتَ عَنكَ كُلّ مَعصِيَةٍ وجَهلٍ، وثَبّتّ كُلّ عِلمٍ وعَمَلٍ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما مَرَرتَ بِالمَشعَرِالحَرامِ، نَوَيتَ أنّكَ أشعَرتَ قَلبَكَ إشعارَ أهلِ التّقوى والخَوفِ للّهِ ِ عَزّوجَلّ؟ قالَ: لا، قالَ: فَما مَرَرتَ بِالعَلَمَينِ، ولا صَلّيتَ رَكعَتَينِ، ولا مَشَيتَ بِالمُزدَلِفَةِ، ولا رَفَعتَ مِنهَا الحَصى ، ولا مَرَرتَ بِالمَشعَرِالحَرامِ!

مّ قالَ لَهُ: وَصَلتَ مِنى ، ورَمَيتَ الجَمرَةَ، وحَلَقتَ رَأسَكَ، وذَبَحتَ هَديَكَ، وصَلّيتَ في مَسجِدِ الخيفِ، ورَجَعتَ إلى مَكّةَ، وطُفتَ طَوافَ الإِفاضَةِ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: فَنَوَيتَ عِندَما وَصَلتَ مِنى ورَمَيتَ الجِمارَ أنّكَ بَلَغتَ إلى مَطلَبِكَ وقَد قَضى رَبّكَ لَكَ كُلّ حاجَتِكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَمارَمَيتَ الجِمارَ نَوَيتَ أنّكَ رَمَيتَ عَدُوّكَ إبليسَ وغَضِبتَهُ بِتَمامِ حَجّكَ النّفيسِ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما حَلَقتَ رَأسَكَ، نَوَيتَ أنّكَ تَطَهّرتَ مِنَ الأَدناسِ ومِن تَبِعَةِ بَني آدَمَ وخَرَجتَ مِنَ الذّنوبِ كَما وَلَدَتكَ اُمّكَ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما صَلّيتَ في مَسجِدِ الخيفِ نَوَيتَ أنّكَ لاتَخافُ إلّا اللّهَ عَزّوجَلّ وذَنبَكَ ولا تَرجو إلّا رَحمَةَ اللّهِ تَعالى ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما ذَبَحتَ هَديَكَ نَوَيتَ أنّكَ ذَبَحتَ حَنجَرَةَ الطّمَعِ بِما تَمَسّكتَ بِهِ مِن حَقيقَةِ الوَرَعِ، وأنّكَ اتّبَعتَ سُنّةَ إبراهيمَ عليه السلام بِذَبحِ وَلَدِهِ وثَمَرَةِ فُؤادِهِ ورَيحانِ قَلبِهِ وأحيَيتَ سُنّتَهُ لِمَن بَعدَهُ وقَرّبَهُ إلَى اللّهِ تَعالى لِمَن خَلفَهُ؟ قالَ: لا، قالَ: فَعِندَما رَجَعتَ إلى مَكّةَ وطُفتَ طَوافَ الإِفاضَةِ نَوَيتَ أنّكَ أفَضتَ مِن رَحمَةِ اللّهِ تَعالى ورَجَعتَ إلى طاعَتِهِ وتَمَسّكتَ بِوُدّهِ وأدّيتَ فَرائِضَهُ، وتَقَرّبتَ إلَى اللّهِ تَعالى ؟ قالَ: لا، قالَ لَهُ زَينُ العابِدينَ عليه السلام: فَما وَصَلتَ مِنى ، ولا رَمَيتَ الجِمارَ، ولا حَلَقتَ رَأسَكَ، ولا أدّيتَ نُسُكَكَ، ولا صَلّيتَ في مَسجِدِ الخيفِ، ولا طُفتَ طَوافَ الإِفاضَةِ، ولا تَقَرّبتَ، اِرجِع فَإِنّكَ لَم تَحُجّ!

فَطَفِقَ الشّبلِيّ يَبكي عَلى ما فَرّطَهُ في حَجّهِ، وما زالَ يَتَعَلّمُ حَتّى حَجّ مِن قابِلٍ بِمَعرِفَةٍ ويَقينٍ1.

1- الحج والعمرة في الكتاب والسنة / العلامة محمد الريشهري.

لأول مرة منذ تأسسيها.. إمرأة تترأس شركة الطيران الإيرانية

فرزانة شرفبافي أول إمرأة تتولى منصب الإدارة العامة لشركة الطيران الإيرانية الرسمية, ويأتي تعيينها في الوقت الذي تنتظر الشركة قفزة نوعية في عملها مع بدء انضمام الطائرات الجديدة إلى أسطولها بعد صفقات عدة جرى إبرامها مع شركات أميركية وفرنسية وإيطالية.

تسلمت فرزانة شرفبافي منصبها الجديد كمديرة عامة لشركة الطيران الإيرانية الرسمية IRAN AIR، لتكون أول إمرأة تتسلم هذا المنصب منذ تأسيس الشركة عام 1944.

ويأتي تعيين شرفبافي في الوقت الذي تنتظر الشركة قفزة نوعية في عملها مع بدء إنضمام الطائرات الجديدة إلى أسطولها، بعد صفقات عدة جرى إبرامها مع شركتي "بوينغ" الأميركية و"إيرباص" الفرنسية و "أي تي أر" الإيطالية.

شرفبافي تبلغ من العمر 44 عاماً، وتحمل شهادة دكتوراه في هندسة الطيران والفضاء من جامعة شريف الإيرانية.

وكانت تتولى سابقاً مسؤولية الأبحاث والتطوير في الشركة، ورئاسة مركز التحقيقات التابع للخطوط الجوية الإيرانية، كما نالت بعض تحقيقاتها وأوراقها البحثية عدة جوائز، وعملت أستاذة للعلوم الجوفضائية. كما أنها تجيد أربع لغات، العربية والإنجليزية والتركية، إضافة إلى لغتها الأم الفارسية.

وزير الطرق وهندسة المدن عباس أخوندي الذي أصدر القرار بتعيين شرفبافي عدد في قراره المكتوب المهام التي تقع على عاتقها، فذكر أنه يتوجب عليها تطوير الأسطول الجوي وتجهيزاته، وتطوير عمل الخطوط الإيرانية لتنافس على مستوى الإقليم والعالم، كذلك الحفاظ على معايير السلامة والأمان في الطائرات التابعة لهذه الخطوط والتي تعد الأكبر في البلاد.

ويذكر أن شرفبافي حصلت على هذا المنصب من بعد فرهاد بروروش الذي بقي رئيساً للخطوط الجوية الإيرانية لسبع سنوات متتالية.

كيف تكون خليفة الله؟

قال الله - عزّ وجلّ - في كتابه الكريم:

في الآية المباركة ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾1.

وفي الشريفة المباركة ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾2.3

نطرح من خلال الآيتين الشريفتين التساؤلَ الآتي: هل تقتصر العبادة على الشعائر العادية كما يظن به غالب الناس؟ أو هل العبادةُ في الإسلامِ شاملة للعبادات والمعاملات، دون الأخلاق والسلوكيات والمعاملات المجتمعية؟

وللإجابة على هذا السؤال، ومن خلال التأمّل في الكريمتين المباركتين، نطلّ للحديث عن العبادة وشمولها لكلّ مفاصل الحياة، وضرورة انعكاسها على الحياة بشكل كامل، لا أن يَقصر عندها مفهوم العبادة على الشعائر التعبُّدية4 والشكلية أو الظاهرية، من صلاة، وصيام، وزكاة، وحَجّ، وعُمرة، وغير ذلك من الأفعال التعبّدية الصالحة.

إن الناظرَ في القرآن والسنّة الشريفة، يرى أنّ العبادةَ تختلف تمامًا في معناها ومفهومها عن ذلك المفهوم الذي نَعنيه عند ذكر كلمة -العبادة-، ذلك أنّ العبادة قد ذُكرت بشمولية مُطلقة في الأخبار وشاملة لكلِّ جزئية من جزئيات حياة الإنسان، ولكن يشترط فيها الإيمانُ بالله - عزّ وجلّ -، وإخلاص النية له - سبحانه وتعالى -، وأن يكون العملُ مما يرضى عنه الله - عزّ وجلّ -.

ما هو الدليل على ذلك؟

ويظهر، من خلال التدبِّر في الكريمتين المباركتين، أن العبادة المقصودة:

في الآية الأولى5:

هي الدعوة الشاملة والصريحة لأن تكون محور حركة الخلق في عالم الوجود، لا حصرها في شعائر تعبّدية محدودة ببضع ساعة في اليوم كالصلاة، أو في شهر كالصوم، أو الحج في أيام معدودات. وعليه، أين ننفق بقية العمر والحياة إن تمّ الاقتصار عليها فقط دون شموليتها لنواحي الحياة المتنوّعة؟

ومن المفروض، كما في الشريفة المباركة، أن العبادة هي غاية الوجود الإنساني، كما هي غاية كل وجود، فإن مفهومها لا يقتصر على المعنى الخاص الذي يردُ إلى الذهن، الذي يضيّق نطاقها، حتى يجعلها محصورة بأنواع الشعائر الخاصة التي يؤديها المؤمن، بل لا بدّ من أن يكون شاملًا لكل مناحي الحياة.

وفي الآية الثانية6:

يشير إلى أن العبادة في الإسلام شاملةٌ لكل جزئية من جزئيات حياتنا، والضابط في ذلك: أن تكون مما يرضى اللهُ -عزّ وجلّ- عنه، وأن يُخلص في فعْلها. وشرط الشمولية إخلاص النيات في الأعمال، ومعه يصبح العمل عبادة، سواء أكانت أصلية أم فرعية، التي هي في الأصل من المباحات التي يفعلها الإنسانُ في يومه وليلته، لكنها قد تُحوَّل إلى عبادة عند وجود الضوابط السابقة الذِّكر.

فإن إخلاص النيات قد يُحوِّل العادة إلى عبادة، وقد يُحول عدمُ إخلاص النيات العبادةَ إلى عادة، فلا يُؤجر عليها الإنسانُ، ولذلك كانت النية الصالحة هي الفيصل في هذا الأمر.

وفي سؤال أحدهم للإمام الصادق عليه السلام: ما العبادة؟ أجاب عليه السلام: "حسن النية بالطاعة من الوجه الذي يطاع الله منه"7، فحقيقة العبادة نصب العبد نفسه في مقام الذلة والعبودية، وتوجيه وجهه إلى مقام ربه بنية خالصة، ورغبة في نيل رضاه تعالى.

وفي الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: "إن العبد لينوي من نهاره أن يصلي بالليل، فتغلبه عينه فينام، فيُثبت الله له صلاته، ويكتب نفَسه تسبيحًا، ويجعل نومه عليه صدقة"8.

ما هي النتيجة التي نصل إليها؟

ليس المقصود من الآيتين أن يظلَّ الإنسان قابعًا في المسجدِ يصلي ويصوم ويقرأ القرآن، لكي يحقِّق المقصد من خَلقِه كما في الآية الأولى، ولتكون حياته كلُّها لله - عزّ وجلّ - كما في الآية الثانية، بل إن المقصود أن هناك عباداتٍ أساس، وهي الأشياء التي أمرنا الإسلام بفعْلها، والأشياء التي نهانا عنها، وهناك دائرة أوسع وأشمل لكل مناحي الحياة، يمكن تحويلها إلى عبادة بالعمل المخلص وقصد القربة إلى الله تعالى.

ما هي سلبيات حصر العبادة بالشعائر التعبدية؟

أداء الشعيرة بصورة تقليدية:

وينتج عن ذلك فقدان العبادة لدورها في تقويم الإنسان حين تعزلها عن بقية جوانب العبادة، مثلًا الصلاة التي أخبر الله عنها بقوله: ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ﴾9.

وفي الرواية عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، لم يزدد من الله تعالى إلا بعدًا"10.

فبتَّ ترى الكثير من العبادات بلا أثر واقعي في حياة المؤدّي لها، إلا ما رحم ربي، فربما تجد مصلٍّ يحافظ على وقت الأداء، ولكن يخلف الوعد، ويختلس من وقت عمله، ولا يحافظ على النظافة، ويؤذي الآخرين، ويعتدي عليهم. وقد أشارت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً11، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ12 الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ"13.

وهذا الأمر ما ينتج عنه تهاون الناس في بقية العبادات الأخرى..

حصر العمل الصالح في الأخلاق الفردية:

وانحساره عن العلاقات الاجتماعية والإيمانية والحياتية، وما ينتج عن ذلك من مشكلات في قصر الفرد على حاجاته الخاصة، دون الالتفات إلى مراعاة احتياجات الآخرين والإحسان إليهم، وهو خلاف قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: "تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ14 كَمَثَلِ الْجَسَدِ15 إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا16 تَدَاعَى17 لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى"18.

عدم انعكاس العبادة على جوهر الإنسان:

ومما تقدم يمكن إلفات النظر إلى أنه لا بدّ في واقعنا الحالي من ضرورة إحياء المفاهيم، ومنها عبادة كفّ الأذى. ومن عدم العبادة الأذى لخلق الله - عزّ وجلّ -، أو قلْ الإحسان في العبادات أو عدمه، وفي المقابل الإحسان في المعاملات وعدمه، وأيضا إلى انعكاس العبادة على الفرد وباطنه، فالعبادة المطلوبة هي العبادة التي تؤدّي إلى تغيير جوهري في ذات الإنسان، لا التغيير الشكلي، مع مطلوبيته. ففرق بين الصلاة الشكلية والصلاة المغيرّة، وعليها قس بقية العبادات، ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ19؟" قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: "فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا20"21.

وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: "لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته"22.

خطر الاغترار بالعبادة الشكلية - الخوارج نموذجًا -:

التأمل في قضية الخوارج23 الذين كانوا من المتعبدين المتنسّكين، بل يمضون الليل في العبادة، عندما أرسل الإمام عليّ عليه السلام ابن عباس24 يوم النهروان ليبذل لهم النصح، عاد ابن عباس ووصفهم بقوله: "وَأَتَيْتُ قَوْمًا لَمْ أَرَ قَوْمًا قَطُّ أَشَدَّ اجْتِهَادًا مِنْهُمْ، مُسَهَّمَةٌ25 وُجُوهُهُمْ مِنَ السَّهَرِ، كَأَنَّ أَيْدِيَهُمْ وَرُكَبَهُمْ ثَفِنٌ26، عَلَيْهِمْ قُمُصٌ مُرَحَّضَةٌ27"28.

كان الخوارج متمسكين بأحكام الإسلام وظواهره أشدّ التمسك، يبتعدون عن كلّ ما كانوا يرونه إثمًا، كانت لهم معاييرهم الخاصة التي كانت تمنعهم من اقتراف أي مخالفة، وكانوا ينفرون ممّن يرتكب خطيئة. قتل زياد ابن أبيه أحد الخوارج، ثمّ استجوب خادمه عنه، فقال: "ما قدمت له طعامًا في النهار، ولا فرشت له فراشًا في الليل، فقد كان صائمًا نهاره وقائمًا بالعبادة ليله29".

فلا جباههم المتقرحة من أثر السجود، ولا ملابسهم الرثّة وزهدُهم، ولا ألسنتهم الدائمة الذكر لله، فوقفوا في وجه إمام زمانهم، وأيضًا لم تستطع أن تغيّم على بصيرة أمير المؤمنين عليه السلام في قتالهم كلُّ ظواهرهم، وهو يدرك كلّ الإدراك أهمية عمله ذاك وعظمتَه. وفي ذلك يقول: "فَأَنا فَقَأْتُ عَيْنَ الْفِتْنَةِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيَجْتَرِئَ عَلَيْهَا أَحَدٌ غَيْرِي، بَعْدَ أَنْ مَاجَ غَيْهَبُهَا30 وَاشْتَدَّ كَلَبُهَا31"32.

لأنهم لو تركوا ووطدوا أقدامهم، فإنّهم سيصيبون الآخرين بدائهم، ويجرون عالم الإسلام إلى التمسك بالظواهر والقشور وبالجمود الفكري والتحجر العقلي، حتّى يقصموا ظهر الإسلام، وهم من مصاديق قول أمير المؤمنين عليه السلام: "قَصَمَ ظَهري عالِمٌ مُتَهَتِّكٌ، وجاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، فالجاهِلُ يَغُشُّ النّاسَ بِتَنَسُّكِهِ، والعالِمُ يُنَفِّرُهُم بِتَهَتُّكِهِ33"34. وما أدقّ الوصف الّذي وصفهم به الإمام عليّ عليه السلام إذ يقول: "ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَمَى بِهِ الشَّيْطَانُ مَرَامِيَهُ، وَضَرَبَ بِهِ تِيهَه"35.

كيف أنظر إلى عبادتي؟

بأن يكون مفهوم العبادة شاملًا ومعناها واسعًا، ولا يقتصر على بعض الطاعات والأفعال والفرائض، فكلّ ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة إذا صحّت النية وأحبها الله وارتضاها فهي عبادة. فحركاتك وسكناتك وتعاملاتك إذا أحسنت النية فيها فهي عبادة، وكذلك أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر، بل تبسّمك في وجه أخيك، وإماطة الأذى عن الطريق، والحياء، وصلة الأرحام وبر الوالدين، وحسن العشرة والأخوّة في الله، والصدق في الحديث، والتسامح مع الآخرين والصفح عنهم، وحسن الخلق، وتجنب مواطن الشبهة والريبة، إلى غير ذلك من التعاملات والسلوكيات والعلاقات الاجتماعية.

وما أعظم الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ36 صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ"37. وفي الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال: "تبسُّمُ الرجل في وجه أخيه حسنة، وصرف القذى عنه حسنة، وما عُبد الله بشيء أحبّ إلى الله من إدخال السرور على المؤمن"38.

إذن حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسَين:

استقرار معنى العبودية لله في النفس:

أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً ورباً: عبدًا يَعبد، وربًا يُعبد، وأن ليس وراء ذلك شيء، وأن ليس هناك إلا هذا الوضع، وهذا الاعتبار. ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود، إلا رب واحد، والكل له عبيد.

التوجه إلى الله بكل حركة في الضمير:

وكل حركة في الجوارح، وكل حركة في الحياة. التوجه بها إلى الله خالصةً، والتجرد من كل شعور آخر، ومن كل معنى غير معنى التعبّد لله.. قال الله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾39.

فالعبادة ما تكاد تستقرّ حقيقتها في قلب المسلم، حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وحركة وبناء، عبادة تستغرق نشاط المسلم، بخواطر نفسه، وخلجات قلبه، وأشواق روحه، وميول فطرته، وحركات جسمه، ولفتات جوارحه، وسلوكه مع الناس. قال الله تعالى: ﴿وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾40.

وبهذا الاستغراق وهذا الشمول يتحقق معنى الخلافة في الأرض في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً﴾41، فالخلافة في الأرض هي عمل هذا الكائن الإنساني، وهي تقتضي ألواناً من النشاط الحيوي في عمارة الأرض، والتعرف إلى قواها وطاقاتها وذخائرها ومكنوناتها، وتحقيق إرادة الله في استخدامها وتنميقها، وترقية الحياة فيها.

وقفة تأملية

قصة التصدّق

عن الإمام الباقر عليه السلام: إنّ رهطاً من اليهود أسلموا، منهم: عبد الله بن سلام، وأسد، وثعلبة، وابن يامين، وابن صوريا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: يا نبيَّ الله، إنّ موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمَن وصيُّك يا رسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟

فنزلت هذه الآية ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ﴾42.

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قوموا، فقاموا، فأتوا المسجد، فإذا سَائلٌ خارج، فقال: يا سائل، أما أعطاكَ أحد شيئًا؟ قال: نعم، هذا الخاتمَ.

قال صلى الله عليه وآله وسلم: مَنْ أعطَاك؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الذي يصلِّي، قال: عَلى أيِّ حَالٍ أعطاك؟ قال: كان راكعًا، فكبَّر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، وكبَّر أهل المسجد.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم: عليٌّ وليُّكم بعدي، قالوا: رضينا بالله ربًّا، وبِمحمَّدٍ نبيًا، وبعليٍّ بن أبي طالب وليًا، فأنزل الله عزّ وجلّ: ﴿وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾43"44.

وفي ذلك قال حسان بن ثابت:45

أبَا حَسَنٍ تفديكَ نفسي ومُهجَتي

أيَذْهبُ مَدحي في المُحِبِّين ضَائعاً

فأنتَ الذي أعطيتَ إذْ كُنتَ رَاكِعاً

بِخَاتَمِكَ الميمون يَا خَيْرَ سَيّدٍ

فأنزلَ فيك الله خَير وِلايَةٍ وكُلّ بطيءٍ في الهُدَى ومُسارِعِ

ومَا المَدحُ في ذاتِ الإلَهِ بِضائِعِ

فَدَتْكَ نفوسُ القَومِ يَا خَيرَ رَاكِعِ

ويَا خير شارٍ ثُمَّ يَا خَير بَائِعِ

وبيَّنَها في مُحكَمَات الشَّرائِعِ

* تذكرة لمن يخشى، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

1- سورة الذاريات، الآية 56.

2- سورة الأنعام، الآية 162.

3- ﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي﴾ وهي العبادة المفروضة، ﴿وَنُسُكِي﴾، أي ذبيحتي للحج والعمرة، وقيل نسكي ديني، وقيل عبادتي، وإنّما ضمّ الصلاة إلى أصل الواجبات من التوحيد والعدل لأن فيها التعظيم لله عند التكبير، وفيها تلاوة القرآن الذي يدعو إلى كل بر، وفيها الركوع والسجود، وفيها الخضوع لله تعالى والتسبيح الذي هو التنزيه له. ﴿وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي﴾، أي حياتي وموتي، ﴿للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وإنّما جمع بين الصلاة والنسك والحياة والممات أحدهما من فعل العبد والآخر من فعل الله، لأنهما جميعًا بتدبير الله. وقيل معناه صلاتي ونسكي له عبادة، وحياتي ومماتي له ملك وقدرة، وقيل إن عبادتي له لأنها بهدايته ولطفه، ومحياي ومماتي له لأنه بتدبيره وخلقه.

4- للتعبدي استعمالٌ في ثلاثة معان:

التعبدي بمعنى أن أفعل الشيء تعبُّدً، أي آخذ به كما هو ولو من دون معرفة الحكمة منه أو العلّة، من باب التسليم قضاءً لحق العبودية والمولوية. وهذا يشمل كل الأحكام غير المعلّلة نصًا أو مفهومًا أو عقلًا. مثلًا: صلاة الصبح ركعتان، وعدّة الطلاق ثلاثة قروء، وهكذا أكثر الأحكام، آخذ بها تعبُّدًا، ويخرج حينئذ ما يحكم به العقل أو العقلاء. وهذا المعنى ليس هو المقصود في مسألتنا.

التعبدي بمعنى أنه صدر من المكلّف قربة إلى معبوده، فيكون مثابًا عليه، فيكون الثواب يدور وجودًا وعدمًا مدار قصد القربة. وهذا ما نسميه بالتعبدي بالمعنى الأعم. وهذا المعنى أيضًا ليس هو محل الكلام.

التعبدي بمعنى ما يعتبر في تحققه قصد القربة، أي أنّ تحقق المأمور به يدور وجودًا وعدمًا مدار قصد القربة. ومثاله: الصوم والصلاة وكل ما يسمّى في أبواب الفقه بالعبادات. وهذا المعنى من التعبدي هو محل الكلام في مسألتنا.

5- العبادة طاعةٌ لله، وانقياد تامّ في كلّ ما أمر، وانتهاءٌ عن كلّ ما نهى في المنشط والمكْرَه، والغِنَى والفقْر، والشدّة والرّخاء، وفي إقبال الدنيا وإدبارها، وفي الصحّة والمرض، في الشباب والكهولة وفي الشيخوخة، هذه هي العبادة. فالعلم ليس هدفًا في ذاته، العلم وسيلة إلى هدفٍ كبير، وهي أن تطبّقه، وأن ينقلبَ إلى سُلوك ومواقف، إلى أعمال، قال تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ (سورة الأحقاف، الآية 19).

6- هذه آية الإخلاص، لا يوجد جهة في الكون غير الله - عزّ وجلّ - مؤهلةٌ أن تفني من أجلها عمرك، أن تفني من أجلها شبابك، أنت مخلوق لله - عزّ وجلّ -. الماء للتراب، والتراب للنبات، والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان، وأنت لله - عزّ وجلّ -.

7- المجلسي، العلامة محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، بيروت - لبنان، مؤسسة الوفاء، 1403ه - 1983م، ط2، ج67، ص208.

8- العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج67، ص 206.

9- سورة العنكبوت، الآية 45.

10- المجلسي، العلامة محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج79، ص198.

11- خصال الإيمان لا تخرج عن هذا العدد، وهي متفاوتة، فتدخل فيها أعمال القلوب، وأعمال الجوارح، وأعمال اللسان، وعنها تتفرَّع شُعب أخرى من أعمال البَدَن، كالنفْع المتعدي من الصَّدَقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله سبحانه.

12- الإزالة.

13- علي، الطبرسي، مشكاة الأنوار ص86.

14- الَّذِي يَظْهَر أَنَّ التَّرَاحُم وَالتَّوَادُد وَالتَّعَاطُف، وَإِنْ كَانَتْ مُتَقَارِبَة فِي الْمَعْنَى، لَكِنْ بَيْنَهَا فَرْق لَطِيف، فَأَمَّا التَّرَاحُم فَالْمُرَاد بِهِ أَنْ يَرْحَم بَعْضهمْ بَعْضًا بِأُخُوَّةِ الْإِيمَان لَا بِسَبَبِ شَيْء آخَر، وَأَمَّا التَّوَادُد فَالْمُرَاد بِهِ التَّوَاصُل الْجَالِب الْمَحَبَّة كَالتَّزَاوُرِ وَالتَّهَادِي، وَأَمَّا التَّعَاطُف فَالْمُرَاد بِهِ إِعَانَة بَعْضهمْ بَعْضًا كَمَا يَعْطِف الثَّوْب عَلَيْهِ لِيُقَوِّيَهُ.

15- أَيْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى جَمِيع أَعْضَائِهِ، وَوَجْه التَّشْبِيه فِيهِ التَّوَافُق فِي التَّعَب وَالرَّاحَة.

16- أَيْ دَعَا بَعْضه بَعْضًا إِلَى الْمُشَارَكَة فِي الْأَلَم. وَمِنْهُ قَوْلهمْ تَدَاعَتْ الْحِيطَان، أَيْ تَسَاقَطَتْ أَوْ كَادَتْ.

17- أمَّا السَّهَر فَلِأَنَّ الْأَلَم يَمْنَع النَّوْم، وَأَمَّا الْحُمَّى فَلِأَنَّ فَقْدَ النَّوْم يُثِيرهَا. وَقَدْ عَرَّفَ أَهْل الْحِذْق الْحُمَّى بِأَنَّهَا حَرَارَة غَرِيزِيَّة تَشْتَعِل فِي الْقَلْب، فَتَشِبّ مِنْهُ فِي جَمِيع الْبَدَن، فَتَشْتَعِل اِشْتِعَالًا يَضُرّ بِالْأَفْعَالِ الطَّبِيعِيَّة.

18- البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1401ه - 1981م، لا.ط، ج7، ص77.

19- أَرَأَيْتُمْ: هُوَ اسْتِفْهَام تَقْرِير مُتَعَلِّق بِالِاسْتِخْبَارِ، أي: أَخْبِرُونِي هَلْ يَبْقَى؟

نَهْرًا: وَالنَّهْرُ بِفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِهَا مَا بَيْنَ جَنْبَي الْوَادِي، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِسِعَتِهِ.

مِنْ دَرَنِهِ: الدَّرَن الْوَسَخ، وَقَدْ يُطْلَقُ الدَّرَن عَلَى الْحَبِّ الصِّغَار الَتِي تَحْصُلُ فِي بَعْضِ الْأَجْسَادِ.

20- وَجْه التَّمْثِيل أَنَّ الْمَرْءَ كَمَا يَتَدَنَّسُ بِالْأَقْذَارِ الْمَحْسُوسَةِ فِي بَدَنِهِ وَثِيَابِهِ وَيُطَهِّرُهُ الْمَاءُ الْكَثِير، فَكَذَلِكَ الصَّلَوَات تُطَهِّرُ الْعَبْد عَنْ أَقْذَار الذُّنُوب حَتَّى لَا تُبْقِي لَهُ ذَنْبًا إِلَّا أَسْقَطَتْهُ.

21- مسلم النيسابوري، الجامع الصحيح صحيح مسلم)، ج2، ص131.

22- الكليني، الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاري، طهران، دار الكتب الإسلامية، 1363ش، ط5، ج2، ص105.

23- فرقة ظهرت في النصف الأول من القرن الأول الهجري، وفي مناسبة حرب صفين بالذات، التي دارت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الخليفة الشرعي من جهة، وبين معاوية بن أبي سفيان، الذي كان يحاول الاستئثار بهذا الأمر لنفسه من جهة أخرى، حيث رأى معاوية أن علياً سيربح الحرب لو استمرت، فأمر - بمشورة من عمرو بن العاص - برفع المصاحف، الأمر الذي انجرّ إلى التحكيم. وكان أولئك المعترضون على قبول علي للتحكيم هم أنفسهم الذين كانوا قد أجبروه عليه من قبل، كما اعترفوا به هم أنفسهم، وكما صرحت به النصوص التاريخية الكثيرة جداً، وهذا ما يكذّب ما يدعيه بعضٌ من أن الخوارج كانوا هم المعارضين للتحكيم من أول الأمر، وقد حكموا على علي عليه السلام بالكفر لأجل قبوله التحكيم، كما كفّروا عثمان بسبب بعض المخالفات التي صدرت عنه في السنين الأخيرة من خلافته، هذا فضلاً عن تكفيرهم طلحة والزبير وعائشة وغيرهم.

24- من أصحاب الإمامين علي بن أبي طالب عليه السلام والحسن بن علي عليه السلام. دَعى له النبي في مولده بالفقه والعلم، وكانت له المكانة الأولى في حقل التفسير. من جملة أقواله: "ما أخذت من تفسير القرآن فمن علي بن أبي طالب". وإلى جانب العلم، ولي ابن عباس مهام الإفتاء والحرب في عهد الخلفاء الأربعة، وخاض المعارك كلها إلى جنب عليّ. تشهد سيرة ابن عباس بالحِرص على الولاء لعليّ والحسنين عليهم السلام.

25- متغيرة من كثرة السهر.

26- إن أيديهم من كثرة السجود صارت غليظة، وظهرت بها الآثار إلى خارجها من شدة بروكهم.

27- أي مغسولة، وصف للملابس القديمة التي بليت من كثرة استعمالها وغسلها.

28- البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي، السنن الكبرى، بيروت - لبنان، دار الفكر، لا.ت، لا.ط، ج8، ص179.

29- ابن المبرد الحنبلي، جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي، الكامل، لا.م، لا.ن، لا.ت، لا.ط، ج 2، ص116.

30- هو غيهب الفتنة)، أي ظلامها، وشمولها وإثارتها للشك. فقد كان ظاهر الخوارج على درجة من القدسية والتقوى بحيث إنّه كان يثير شك مؤمن نافذ الإيمان في صحة ما يقوم به عليّ عليه السلام، فكان هذا يخلق جواً من الغموض والظلام والشبهة والتردد.

31- هكذا يصفهم الإمام عليّ عليه السلام. إنّهم كانوا كالكلاب المسعورة الّتي لا ينفع فيها دواء. فكانوا لا يفتأون يعضّون وينشرون البلاد، فيزداد عدد المسعورين.

32- الرضي، السيد أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن الموسوي، نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام)، تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، بيروت - لبنان، لا.ن، 1387ه - 1967م، ط1، ص 137، الخطبة 92.

33- (قصم ظهري) قصم الشيء أي كسره، وقصم ظهره أي أنزل به بلية، وضررًا كبيرًا. عالم متهتك)، والمتهتك هو المتجاهر بالمعصية، فهو مضافًا إلى أنه يفعل المعاصي ولا يراقب الله تعالى في ذلك، فإنه يتجاهر بها أمام الملأ، وهذه معصية أخرى، لأن ذلك يفضي إلى نشر الفساد وإشاعة المعاصي. وقوله: وجاهل متنسك)، وتنسكه إما بعبادته، ولكنه يتعبد بجهل وعدم معرفة، وهو بسبب حسن مظهره، وكثرة عبادته، يضلل الناس بجهله وقلة معرفته، أو أن المراد بتنسكه أنه لبس لباس العلماء والناسكين، فظن الناس أنه عالم، وليس بعالم، أو ناسك، وليس بناسك، فانخدعوا به. سهّل هذا الوضع عليه تضليلهم.

34- راجع: العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج2، ص111، ح25، وفيه: قسم ظهري.

35- السيد الرضي، نهج البلاغة خطب الإمام علي عليه السلام)، ص 184، الخطبة 127.

36- أي إعانته.

37- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة، الجامع الصحيح سنن الترمذي)، تحقيق وتصحيح عبد الوهاب عبد اللطيف، بيروت - لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1403ه - 1983م، ط2، ج3، ص228.

38- الشيخ الكليني، الكافي، ج2 ص 188.

39- سورة الفاتحة، الآية 5.

40- سورة الفاتحة، الآية 5.

41- سورة البقرة، الآية 30.

42- سورة المائدة، الآية 55.

43- سورة المائدة، الآية 56.

44- الصدوق، الشيخ محمد بن علي بن بابويه، الأمالي، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة، قم، مركز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة، 1417ه، ط1، ص 185-186.

45- العلامة المجلسي، بحار الأنوار، ج35، ص197.

فصائل المقاومة الفلسطينية: العدوان على الأقصى سيكون شرارة لتفجير الأوضاع في المنطقة

الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية تؤكد من غزة أن العدوان على المسجد الأقصى سيكون شرارة لتفجير الأوضاع في المنطقة، وتحذّر قائلةً " إن على الاحتلال أن يعلم أن تكلفة الاعتداء باهظة ولا يستطيع تحملّها".

أكدَت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية أن "العدوان على المسجد الأقصى سيكون شرارة لتفجير الأوضاع في المنطقة، ما لم يتم تداركه وإيقاف العدو الصهيوني عند حدّه".

وأعلنت في مؤتمر صحافي لها من قطاع غزة مواصلة الاستعداد لمعركة تطهير القدس من دنس الاحتلال، مؤكدةً أن "كلمتنا ستكون هي القوية في حال استمرار المخطط الإسرائيلي ضد الأقصى".

وفي وقت دعت فيه الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس والداخل إلى "شدّ الرحال إلى الأقصى"، قالت "إن على الاحتلال أن يعلم أن تكلفة الاعتداء على الأقصى باهظة ولا يستطيع تحملّها".