Super User

ايران تؤكد اهمية الربط السككي مع دول الجوار لتنشیط العلاقات الاقتصادية والتجارية

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني بان 20 بالمائة من اجمالي خطوط سكك الحديد في البلاد انجز خلال فترة الحكومتين السابقة والحالية، مؤكدا اهمية الربط السككي مع دول الجوار من اجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية معها.

وخلال اجتماعه بوزير وكبار مسؤولي وزارة الطرق واعمار المدن اكد الرئيس روحاني ضرورة الفصل بين مهمات الوزارات التي تتولى عدة مسؤوليات مثل وزارة الطرق واعمار المدن ووزارة الصناعة والتجارة والمناجم، من اجل المضي بالانشطة المتعلقة بها بصورة افضل، لافتا الى ان مجلس الشورى الاسلامي لم يوافق على ذلك لاسباب ما.

واضاف، ان هذا المقترح (فصل مهام الوزارات) كان لمصلحة البلاد اذ اننا في ظروف الحظر بحاجة الى وزارة تجارة فاعلة جدا وان دمج الصناعة والمناجم بها لا يؤدي الى المضي بالانشطة المتعلقة بها الى الامام بصورة جيدة.

واشار الرئيس روحاني الى تقرير لاحد المسؤولين المعنيين خلال مراسم افتتاح مشروع سككي في مدينة ارومية شمال غرب ايران والذي افاد بانه تم مد نحو 2000 كم من خطوط سكك الحديد في البلاد خلال الاعوام الخمسة الاخيرة واضاف، ان نحو 20 بالمائة من اجمالي خطوط سكك الحديد في البلاد منذ البداية لغاية الان قد انجز خلال فترة هذه الحكومة (السابقة والحالية) وهو ما يعد انجازا كبيرا.

واعتبر مد خطوط سكك الحديد من اولويات الحكومة خاصة لطرق الترانزيت الاقليمية ومنها الخط الذي يربط ميناء جابهار (جنوب شرق) بمدينة سرخس (شمال شرق) للربط مع دول اسيا الوسطى وخط "رشت -آستارا" للربط مع جمهورية اذربيجان و"خرمشهر –البصرة" المهم لزوار الاربعين والامور التجارية والاقتصادية مع العراق و"كرمسار –اينجة برون" للربط مع تركمنستان و"خواف-هرات" مع افغانستان.

واكد الرئيس الايراني ضرورة الاستفادة من الاستثمارات والخبرات الاجنبية في تنفيذ المشاريع العملاقة في البلاد وتساءل انه لماذا نعتبر ان هنالك اشكالية في دخول الرساميل والعلماء الاجانب فيما لا نعتبر وجود اشكالية في الاستفادة من خدمات المدرب الاجنبي للارتقاء بمستوى المنتخب الوطني لكرة القدم، واضاف، اننا بمثل هذه الامور انما نهدر الفرص فقط.

كما اكد ضرورة التعاون مع البنوك الاجنبية "لانه من دون ذلك ترتفع الكلفة 20 بالمائة مثلا وبوجود هذا التعاون تنخفض الكلفة" معتبرا ان الامر ينطبق كذلك بشان الموقف من مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) اذ تنخفض الكلفة بالانضمام اليها وترتفع من دون ذلك.

البرلمان التونسي يوافق بالأغلبية على موازنة 2019

صادق البرلمان التونسي، مساء الإثنين، بالأغلبية المطلقة للأصوات على مشروع الموازنة العامة للعام 2019.

وشهد التصويت موافقة 113 نائبا واعتراض 36 فيما تحفظ 11 آخرين بأصواتهم، وشارك في عملية التصويت 160 نائبا (تستوجب المصادقة على القانون توفر أغلبية 109 صوتا من أصل 217).

وشهدت النقاشات حول الموازنة مشاحنات ومعارضة شديدة حول بعض الإجراءات التي اقترحتها الحكومة؛ على غرار تأجيل تطبيق الضريبة على الفضاءات التجارية الكبرى (مراكز التسوق) لعام 2020 بعد أن كان من المقرر فرضها بداية من شهر يناير/كانون الثاني 2019.

وقد عارض هذه الإجراءات بعض النواب عن كتلة الجبهة الشعبية (15 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدا) وعدد من النواب المستقلين.

ويقدر حجم الموازنة العامة لتونس للعام المقبل بـ40.8 مليار دينار (في حدود 14.5 مليار دولار) أي بزيادة تقدر بـ8.5 في المائة مقارنة بموازنة 2018.

وقال وزير المالية التونسي رضا شلغوم، خلال نقاشات الموازنة، إن حكومة بلاده تتوقع ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي إلى 3.1% عام 2019 مقابل 2.6% مع نهاية العام الجاري.

كما تتوقع حكومة الشاهد النزول بنسبة عجز الميزانية إلى 3.9% عام 2019 وإلى 3% عام 2020 مقارنة بعجز قدر بـ7.4% في 2016، بعد أن نجحت في تقليصها إلى 4.9 % في 2018.

وشهد الاقتصاد التونسي تعافيًا، وارتفاعًا تدريجيًا في نسب النمو التي كانت في حدود 1% عام 2016 و1.9% عام 2017 و2.6% العام الجاري، وتوقع ارتفاع هذه النسبة إلى 3.1% العام المقبل، بحسب شلغوم.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمة له بالبرلمان، على هامش انطلاق مناقشات الموازنة العامة وقانون المالية، إن حكومته سنّت إجراءات جديدة لمعالجة تدني المقدرة الشرائية للمواطن، وغلاء الأسعار، ولم تفرض ضرائب جديدة على المؤسسات أو الأفراد.

وتعهد الشاهد، خلال الجلسة نفسها، بالتزام حكومته بحماية المقدرة الشرائية للطبقات الضعيفة والمتوسطة، والتحكم في الأسعار.

هل الفطرة تدعو إلى الإيمان؟

بحسب الآيات والرويات فإن الدين مركوز في فطرة الإنسان، وأن الإنسان ينزع نحو الله تعالى بشكل طبيعي، وهذا يحتاج إلى بعض التوضيح، فنقول:

إن جميع مخلوقات الكون تنشد كمالاتها، لا يشذ منها شيء، وكمال كل شيء بحسبه، فمن خصائص الحديد أن يكون صلبا وذات ميزات معينة، مثل إيصاله التيار الكهربائي، وغير قابل للاحتراق وقابل للذوبان مثلا، ومن خصائص الخشب أنه أقل صلابة، وعازل للتيار الكهربائي، وقابل للاحتراق دون الذوبان، وهكذا في غيرهما من الموجودات، فعدم اتصاف الحديد والخشب بإحدى خصائصه يعتبر نقصا فيه، يحتاج إلى معالجة لاصلاحه.

ومن كمال النبات مثلا أن ينتج ما يناسب طبيعته ونوعه من الثمار، وهكذا الأمر في الحيوان، وهي كائنات تحقق كمالها من أول نشوئها، وتظهر حقائقها النوعية، لأنها تتحرك وفق ما أودعه الله تعالى فيها.

والإنسان من ضمن هذه المخلوقات، ينشد كماله ويسعى إلى تحقيق ذاته، والفرق بينه وبين سائر الكائنات أنه ينشد كماله الانساني بسعيه الاختياري وملاحظاته العقلية، بالاضافة إلى الكمال الطبيعي، الذي يشارك سائر الكائنات فيه، وقد أشار القرآن الكريم إلى كلا الخصوصيتين فيه، حيث قال تعالى في بيان الخصوصية الأولى: ﴿إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور﴾[1]، وقال تعالى: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾[2]، وقال تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾[3]، ولهذا نزّل الذين لا يعملون بمقتضيات عقولهم أفهامهم، حتى كأنهم لا يرون الحق، ولا يبالون به، نزّلهم منزلة الأنعام بل هم أضل منها،، قال تعالى: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾[4].

والسبب في هذا التنزيل، والله أعلم، أنهم جروا على خلاف ما تقتضيه فطرتهم، وما توصلهم إليه قلوبهم، وأسماعهم، وأبصارهم، إن هم أحسنوا في استخدام هذه القوى، التي منحهم الله إياها، فكانوا بذلك أحط من الأنعام وأضل.

كما بيّن القرآن الكريم الخصوصية الثانية للإنسان، أعني سعيه الطبيعي نحو كماله، والذي يشارك فيه سائر المخلوقات، غاية الأمر أن كمال الإنسان الحقيقي في اتصاله بالله تعالى، في كثير من الآيات المباركة، قال تعالى: ﴿يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه﴾[5].

فإذا انسجم الإنسان مع فطرته، واستجاب لما تدعوه إليه، وصل إلى أصول الإيمان، رغم العوائق التي تواجهه بطريق طبيعي، ذلك أنه يبحث عن الله تعالى بفطرته وجبلته، من خلال بحثه عن الكمالات التي تحقق ذاته، وتوصله إلى مطلوبه ومبتغاه، وإلى هذا المعنى يشير الحديث الوارد عن النبي (صلى الله عليه وآله) (من عرف نفسه فقد عرف ربه).

سماحة الشيخ حاتم إسماعيل

[1] سورة الدهر، آية

[2] سورة البقرة، آية

[3] سورة، آية:

[4] سورة الأعراف، الآية، 179

[5] سورة الانشقاق، آية: 6

ملاحظات القائد وخطوط عامة وأساسية للمخرجين السينمائيين

انعقد مساء يوم الخميس 15/ 11/ 2018 لقاء جمع عدداً من المنتجين، والمخرجين وممثلي المسلسلات التلفزيونية بالإمام الخامنئي. سجّل قائد الثورة الإسلامية بعض النقاط التي لم تسنح لسماحته فرصة التحدث حولها بسبب ضيق الوقت وأرسلها لهم في اليوم التالي. ونظراً لأهمية النقاط التي طرحها الإمام الخامنئي وانطوائها على الفائدة للمجتمع الفني بأكمله ينشر موقع KHAMENEI.IR الإعلامي، نص الرسالة الخطيّة لقائد الثورة الإسلامية التي تتضمن ملاحظات مهمّة حول مسؤوليات المجتمع الفني حيال الحرب الناعمة الشاملة التي يشنها العدو على بلدنا. فيما يلي النصّ الكامل لهذه الملاحظات:

باسمه تعالى

ما كنت أودّ قوله في لقاء مساء أمس مع الممثلين والمخرجين والمنتجين الأفاضل ولم تسنح الفرصة لقوله:

- لا يُمكن اليوم إنكار حرب العدو الناعمة الشاملة.

- رغم كلّ هذا، يُنكر البعض هذا الأمر وهذا في حد ذاته جزءٌ من الحرب الناعمة.

- الفنّانون وأهل الفكر والرأي في هذه الحرب هم كالقوّات المسلّحة في الحرب الصّلبة.

- البعض يمرّون على هذه الحادثة الوطنية دون اهتمام، والبعض يتماشون مع العدو ويساعدونه؛ أولئك عديمو المسؤولية وهؤلاء منبهرون بالعدوّ. يُمكن تحديد ذنب هاتين الفئتين إذا ما تمّت مقارنتهما بالقوات المسلّحة في الحرب الصّلبة.

- اليوم ـ وبحمد الله ـ الذين يتخذون مواقف مسؤولة ويبذلون المساعي الكافية ليسوا قلّة، وينبغي أن يتضاعف عددهم يوماً بعد يوم.

- إنّ الدفاع عن عظمة إيران، وعن الثقافة الايرانيّة، وعن الأسرة الإيرانية، وعن حركة الشعب الإيراني العظيمة و... لا ينحصر بالخطابات والكتابات؛ بل ينبغي أن يتصدّى الفنّ لذلك.

- مكانة الأفلام والمسلسلات في هذا المجال [في الدفاع عن عظمة إيران وثقافتها و....] عظيمة.

- تطرّقوا إلى الشؤون الوطنية في المسلسلات؛ تحدّثوا حول الشهداء الأعزّاء، وحول مرحلة الحرب المفروضة، وحول الثورة الإسلامية، وحول نمط الحياة الإسلامية، وحول الدوافع الإيمانيّة للشعب ومظاهرها، وحول صموده أمام مجرمي ومفسدي العالم، وحول مسيرة الأربعين وغيرها من الأمور؛ وأظهروا عظمة هذا الشعب واستقلاله وشجاعته وقدراته العلمية والعملية بلغة الفنّ.

- التطرّق الصحيح والذّكي لهذه المواضيع جذّاب للغاية وله مخاطبون كثر، سواءً داخل البلاد وخارجها وبين سائر الشعوب.

- تصريحاتكم بالأمس أثبتت أنّكم تحملون هذه الهواجس والهموم نفسها، أسأل الله لكم دوام التوفيق واستمرار النجاح.

مطلق النار نجح بالفرار....عملية عوفرا تربك الاحتلال

أصيب 7 مستوطنين بينهم إمرأة بحالة حرجة في إطلاق نار في مستوطنة عوفرا قرب رام الله بالضفة الغربية.

المستوطنين كانوا يرقصون عند مفرق سلواد شمال رام الله عندما أُطلقت النار عليهم، و أنّ قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بحثاً عن مطلق النار.

من جهتها أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بالعملية، مؤكدةً أن الضفة الغربية كانت وستبقى منتفضة ضد الاحتلال ومستوطنيه.

حركة حمال قالت بلسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع إن "عملية عوفرا البطولية تأكيد على خيار الشعب الفلسطيني وشرعيته في مقاومة الاحتلال".

حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن "شعبنا بمقاومته المستمرة لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان أو استقرار على أرضنا المحتلة".

وقالت حركة الأحرار إن "عملية رام الله البطولية تعكس إرادة شعبنا بالضفة وهي تعانق المقاومة في غزة وتمثّل رد شعبنا على كل من يتنكّر لخيار المقاومة".

في الانتقال من العلم إلى حالة الوعي

إن الاطلاع على العلوم الطبيعية لا يوجب بالضرورة مقدرة للباحث في استنطاق الأشياء عما وراءها، نعم قد يكون الاطلاع على علوم المنطق والفلسفة والمعرفة والنفس والممارسة فيها مساعداً على توجيه الإنسان، لا لأن مبادىء هذا الاستنطاق موضوع تخصصي، بل هو موضوع بسيط، كما يمكن ملاحظة ذلك في قضية: (دلالة النظم على التعقل) وقضية: (إن لكل حادث سبباً)، ولكن لكي يستطيع ن، يرتقي في معالجة النقاط الغامضة والأسئلة المطروحة من منطلق كلي وفوقاني مهيمن على الموضوع وقادر على تصنيف المواضيع والمقارنة بينها واستبيان ما يمكن أن يكون فارقاً أو لا.

إننا نحتاج إلى وعي بدلالات الحوادث كالوعي الذي يحتاج إليه القاضي في استكشاف مصدر الجريمة من خلال توصيف الحالة وملابساتها، ولكنه أبسط من وعي القاضي بكثير، إلا أن عظم المشهد وهيمنته على الإنسان هو الذي يوجب اختفاء هذه الدلالة.

إن الإنسان متى نظر إلى الكائنات بوعي وجدها صورة ممثلة لله سبحانه وقدراته. وإذا نظر إلى نفسه بوعي شعر بانتمائه إلى الله سبحانه، ووقف على شواهد الانتماء ومظاهره بالوجدان، كما يجد الابن خصال أبويه في نفسه عندما يتأمل نفسه وخصاله، كما قال تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) .

وقد جاءت الرسالات الإلهية إلى الإنسان لغرض تحفيز إدراك الإنسان وإثارة السؤال في ذهنه عن مصدر هذا الكون والكائنات وسننها، فقد وهب الإنسان العقل وقدرة التفكير، إلا أنه مع ذلك وليد هذه البيئة وقوانينها، فهو يألفها ويعيشها ويستأنس بها منذ كان، فيحتاج للارتقاء إلى السؤال عن أصل هذا المشهد إلى شيء من التحفيز والإثارة حتى يفكر في الأمر ويتأمله ملياً، فإذا به يجده واضحاً جداً، حتى كأنه كشف له الغطاء عن أمر يجده ولا يعيه.

ومن ثم جاء في كلام الإمام علي (عليه السلام) في نهج البلاغة أن الله سبحانه أرسل الأنبياء لإثارة دفائن العقول وإلفات الإنسان إلى دلالات الكون والكائنات على الصانع القدير، قال (عليه السلام) في أول خطبة من النهج يصف إرسال الأنبياء: (فبعث فيهم رسله، وواتر إليهم أنبياءه، ليستأدوهم ميثاق فطرته، ويذكروهم منسي نعمته، ويحتجوا عليهم بالتبليغ، ويثيروا لهم دفائن العقول، ويروهم آيات المقدرة: من سقف فوقهم مرفوع، ومهاد تحتهم موضوع، ومعايش تحييهم، وآجال تفنيهم، وأوصاب تهرمهم، وأحداث تتابع عليهم) .

إن شأن الرسائل الإلهية إلى الإنسان من خلال الأنبياء إنما هو إسعاف الإنسان ليعرف آفاق الكون والحياة وما يغيب عن إحساسه بحسب طبيعة وجوده من وجود الله سبحانه، وما يستتبع هذه الحياة من النشأة الأخرى.

ومن ثم نجد الآيات القرآنية معنية بإثارة السؤال في ذهن الإنسان وإلفات نظره إلى هذا البعد في شأن الأشياء لأجل استنطاقها واستثارتها في الدلالة على ما وراءها – كما يمكن ملاحظة ذلك بشكل بديع في آيات سورة الرعد -، ومثلها الكثير من آيات القرآن الكريم، فهي تنطلق في نقل الإنسان إلى آفاق من التأمل والتفكير واستنطاق كل ما حول الإنسان عما وراءه بأسلوب مميز في المضمون والأداء بما يكفي لتحفيز ذهن الإنسان وانتقاله إلى الصانع القدير.

السيد محمد باقر السيستاني – بتصرّف يسير

العلم والضوابط والأخلاقية

قليلة هي الكتابات حول مسألة أخلاقيّات العلم في المكتبات ودور النشر العربيّة، ونادرة هي الكتب التي تتطرّق إلى أزمة العلم الحديث والتجاوزات التي ترتكب باسمه، ذلك أنّ ملف البحث العلميّ غير مطروح كما ينبغي في الأمّة عمومًا وفي ساحاتنا خصوصًا، وقضيّة الأخلاق المهنيّة والمؤسّساتيّة لا تحتلّ الأولويّة المطلوبة في بلادنا حيث تعاني الأمّة من الأعراض الجانبيّة للعولمة وانفتاح الأمم بعضها على بعض وسيطرة القيم الغربيّة عليها، مقرونًا بتردّدها وبقصورها عن إطلاق منظومة النهوض العلميّ والصناعيّ والإداريّ في بلدانها، ويساعد في كلّ ذلك اغترار أهل الحلّ والربط فيها بالأسلوب الملتوي والخطاب المنمّق الذي يجير به الغرب لأفكاره وأعرافه كمثال الدعوة لإطلاق الحريّات في بلداننا والمطالبة بتعميم النموذج الليبراليّ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وحيث يحترف الغرب إرسال رسائل الترغيب للموالين له ورسائل التهديد وصولًا إلى المواجهة الانتقائيّة للأنظمة المخالفة. ومع الأسف، لا تحتلّ الجامعات العربيّة والإسلاميّة مراكز متقدّمة في الترتيب العالميّ للجامعات وكذلك لا وجود لمراكز الأبحاث العربيّة والإسلاميّة في مصاف ترتيب الأوائل عالميًّا في إنتاج البحث العلميّ.

إزاء كلّ ذلك، لا نجد صخبًا في الحديث عن التبعات والنتائج السلبيّة للعمل العلميّ المتفلت من الضوابط القيميّة والأخلاقيّة، ولم تعطِ الحكومات ولا منظّمات المجتمع المدنيّ آذانًا صاغية لكلام مخيف ومطروح بقوّة في الغرب، كلام يصل إلى حدّ المعضلة:

إلى أين يتّجه بنا العلم؟ وهل مسموح لنا إطلاق العلم من عقاله؟ وتزداد خطورة الأسئلة وتتنوّع عندما تخوض الدول الامبرياليّة المعركة في جرّ العلم إلى حيث تريد: أداة طيّعة في يد الإعلام وكارتيلات السلاح والنفط والإنتاج الصناعيّ المفتوح، وتدير هذه المعركة بالوساطة وتجيّش عددًا من الأقلام والعلماء لمواجهة الدعوات إلى عقلنة العلم بعناوين احترام حريّة البحث العلميّ كجزء من منظومة الحريّات التي لا تمسّ وبعناوين قدسيّة العلم وعدم جواز الوقوف في مسار تقدّمه انطلاقًا من مفهومها القائم على حاكميّة العلم على ما عداه.

الوجه الآخر لإعاقة مشروع انطلاقة الأمّة إبقاؤها أسيرة تحدّيات الوجود عبر استثمار ثورات الشعوب على الأنظمة التي فرضتها أمريكا وحلفاؤها الغربيّون وإبقاء إنسان اليوم في العالم الثالث أسير البحث عن لقمته، عالقًا في التهديد الدائم لأمنه وأمانه الاجتماعيّ وأنّه يعاني من تعسّف وقهر أنظمة ملكيّة زالت من على خارطة الكرة الأرضيّة ولم تبقَ إلّا في بلادنا، ولا تنتج إلّا إنسانًا محدود الأفق والتطلّعات ومحدود الخيال والإبداع، بحيث تستنسخ المشكلة يومًا بعد يوم وحكومة بعد حكومة وجيلًا إثر جيل.

مصلحة الفرد مسألة محوريّة في الغرب الذي يحترم كلّ القيم الداعمة لحركة الإنسان ولنهوض المجتمع وسلامته مثل الانضباط واحترام الوقت وإتقان العمل، لكن يخفق في احترام المنظومة الكاملة للقيم الإنسانيّة العليا، فالقيم فاعلة ومحترمة لصالح الإنسان الأبيض فقط فيما هي نسبيّة تجاه سائر الأمم، وهو مستعدّ لأن يسحقها لتنحدر كرامة الإنسان باسم الآلة المنتجة، خدمة لغرائز البطش والأنانيّة والمنفعة، على أسس الإلحاد العمليّ والعلمنة بأن ليس ما بعد الحياة شيء والمهمّ هو الانتفاع بها بغضّ النظر عن الأساليب، وهو وصف أكّده علماء الغرب ومنهم برتراند رسل الذي قال إنّ الحضارة الغربيّة أخذت بعناصر الغريزة والعقل وأهملت الروح مطلقًا، مصدر المشاعر الإنسانيّة وسبب الإحساس بالآخرين، ويعتبر رسل أنّ شرط الحضارة الحقيقيّة هو انسجام العناصر الثلاثة نحو حياة إنسانيّة أرقى.

لقد انتصر الإنسان على المادّة وتسيّد الكرة الأرضيّة لكنّه احتاج ويحتاج إلى نصرٍ آخر أسمى وأشدّ أهميّة وهو نصره على غرائزه، نصر على نفسه الأمّارة وهذا النصر ليس مسألة نظريّة سهلة فهو الحقبة الأصعب وهو ما عرفه الحديث الشريف بالجهاد الأكبر، فيما تعاني الأمّة الإسلاميّة من صورة أخرى للأزمة وهي عدم انعكاس القيم الدينيّة إيجابًا على حركة المجتمع عن التطبيق العملانيّ والارتباط اليوميّ بها، حيث يحترم الإسلام الحياة ويقدّس قيمتها وهي دار ممرّ إلى وجود أخرويّ أسمى وأطول، فيما لا تزال الأمّة تعاني الأمّة من بون شاسع بين القيم الجماعيّة الفاعلة والمحرّكة وبين الروح الفرديّة والمنغلقة في إطار الذات دون الجماعة.

في المفهوم الإسلاميّ، الرقيّ المادّيّ والروحيّ هما وجهان للحياة الإنسانيّة يكمل أحدهما الآخر وهدف البعثة النبويّة وفق الحديث الشريف: "إنّما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ، والمراد في أصل الوجود الإنسانيّ على الأرض أن يكون ابن آدم خليفة الله على الأرض، والمفارقة أنّ الإسلام يحثّ وبقوّة شديدة المسلم على طلب العلم ويعتبر أنّ العلم سبيل النهوض فلماذا لا تبدأ عجلة النهوض الحقيقيّ بالدوران؟ الحقيقة أنّ للمشكلة وجهين: لا قيم وتطلّعات جماعيّة للإنسان المسلم كافية لاستنهاضه والذهاب بآفاقه نحو الأرقى والأسمى له وللأمّة، والوجه الآخر غياب القيادة الحقيقيّة ثمّ الرؤية والمشروع، حيث نجزم بأن لا رؤية ولا مشروع حقيقيًّا لدى معظم الدول القائمة اليوم تجاه تحدّيات ومستلزمات النهوض وتحديدًا تجاه موقع العلم في مشروع النهوض، باستثناء إيران حيث حدّدت الأمّة ما تريد، وشخّصت الهدف التي عليها الوصول إليه وحدّدت مفهومها للتقدّم، وأنتجت رؤية علميّة بلورها الإمام الخامنئي القائد من خلال خطب وكلمات قدمها تدريجًا على امتداد عشرين عامًا وكنّا قد شاركنا في تظهيرها من خلال كتاب الرؤية العلميّة لدى الإمام الخامنئي( )، والمسألة التي يجدر التوقّف عندها أيضًا فرادة شخصيّة الإمام الخامنئي، حيث لم يحدث سابقًا أن يجمع قائد بين موقعه السياسيّ والمرجعيّ وحمله لرؤية علميّة ثاقبة وقّادة تستشرف منها الأمّة مشروعها النهضويّ لتتبوّأ الموقع العلميّ الرياديّ بين سائر الأمم ولتحقّق من خلال مشروعها للنهوض والاقتدار على قاعدة كلام الإمام علي (ع): "استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره" .

د. عبد الله زيعور

أسس وركائز المشروع الإسلاميّ عند الإمام الخامنئي (دام ظله)

ينطلق الإمام الخامنئي (دام ظله) في حديثه عن المشروع الإسلاميّ من الأسس والركائز التي وضعها الإمام الخميني (قده)، ويعتبر نفسه في مقام ولايته أنّه المستأمن على تلك الأسس والركائز. ثمّ إنّه يعتبر أنّ الثورة الإسلاميّة حينما برق نورها بما صدع به الإمام الخميني، أنارت الطريق المظلم أمام الشعوب المستضعفة، وأنّ أهمّ ما تحمله هذه الثورة هي القيم الإسلاميّة القابلة للتوسّع والانتشار في عالم الإنسان، والتوق للتحرّر والتكامل. من هنا، فقد حدّد الإمام الخامنئي خمسة مراحل للحراك النهضويّ الإسلاميّ: «إنّنا قمنا بثورة إسلاميّة، ثمّ أقمنا نظامًا إسلاميًّا، ثمّ جاء دور إقامة الدولة الإسلاميّة، تليها إقامة دول إسلاميّة، ثمّ تأتي مرحلة قيام الحضارة الإسلاميّة العالميّة، ونحن حاليًّا في مرحلة الدولة الإسلاميّة والبلاد الإسلاميّة»(22).

إنّ هذا النصّ الذي رسم فيه الإمام الخامنئي (حفظه المولى) الإطار العامّ للمنطلق والمسار والهدف المتوخّى للمشروع الإسلاميّ النهضويّ يحمل في طيّاته جملة أمور منها:

أ- المرحليّة الواعية والهادئة التي تحتضن كلّ التحفّز نحو تحقيق الهدف الإلهيّ النهائيّ وهو قيام حضارة الإسلام العالميّة، والملفت في هذه المراحل اعتمادها على خطوط النتائج بدل المرحليّة في الأساليب؛ وهي الطريقة القديمة التي كانت تعتمدها الحركات الإسلاميّة قبل نهضة الإمام الخميني (قده)، والمرحليّة في عناوين النتائج تحتوي المرونة في مضمون الأساليب التي يمكن اعتمادها. كما تحتوي على الثقة بالله والنفس في تحقيق الإنجازات الأكيدة والواضحة.

ب- انقسام المراحل الخمس إلى ثلاثة عناوين: اليقظة والبناء الواعي وهي مراحل ما قبل الدولة، ثمّ مرحلة بناء نموذج أو نماذج الدولة والحكم الإسلاميّ، ثمّ وفي المرحلة الأخيرة الحضارة. أي بمعنى آخر: الثورة، الدولة، الحضارة.

ج- إنّ مقتضى الوحدة في سياق هذا الحراك أن تقوم على وحدة القيم والأهداف؛ والسؤال هل هذا هو الحاصل في مسيرة النهضة التي قامت على نهج الاقتدار الذي يقوده الإمام الخامنئي؟

د- ثمّ أخيرًا، من حقّ المرء أن يسأل ويستفسر عن موقع مبدإ التوحيد في هذا المسار النهضويّ؛ ومقصودنا هنا، التوحيد بالطريقة التي قدّمها الإمام الخامنئي؟

للإجابة، علينا أن نتلمّس بعض الوجوه العامّة التي لو التقطناها في نصوص وأدبيّات الإمام الخامنئي لأمكن لنا رسم الإطار العملانيّ القائم على بناءات وقواعد نظريّة، أو مبدأ التوحيد وحاكميّته في الحياة، ومن ذلك قوله:

1- «علينا أن نسعى إلى تحقيق العدالة والقيم الإسلاميّة في المجتمع، وأن نخلق من المجتمع مجتمعًا دينيًّا وإسلاميًّا»(23).

2- ذهابه إلى أنّ الأصل الذي عنه يصدر المشروع النهضويّ الإسلاميّ المعاصر إنمّا هو فكر ونهوض وقيادة الإمام الخميني، وهو النهج الذي شرح الإمام الخامنئي بعض مفاصل أبعاده في بحث مستقلّ ذهب فيه إلى أنّ نهج الإمام فيه أبعاد منها:

البُعد الأوّل: امتزاج المعنويّات بالسياسة

حيث ترى امتزاج السياسة بالعرفان والأخلاق، وكانت جميع مواقف الإمام، قدّس الله سرّه، تدور حول محوريّة الله عزّ وجلّ، حيث كان مؤمنًا بإرادته التشريعيّة وموقنًا بإرادته التكوينيّة، وكان عالمًا أنّ الذي يسعى إلى تحقيق الشريعة الإلهيّة سيحظى بمساعدة قوانين الخليقة(24). واستفاد إمام الأمّة من ذلك، أنّ حذف المعنويّات عن الجهاز السياسيّ هو إذلال للشعب.

البُعد الثاني: موقع ودور الأمّة الاستثنائيّ

في حراك الإمام الخميني ما شكّل قناعة عند الإمام الخامنئي أنّ الديمقراطيّة الحقيقيّة هي تلك التي رسمها الإمام الراحل، قدّس الله سرّه، وأنّها تختلف عن الديمقراطيّة الأمريكيّة المزيّفة. من هنا، «فإنّ الذي جاء بالديمقراطيّة هو الإمام والثورة ونظامنا الإسلاميّ»(25).

البُعد الثالث: الرؤية العالميّة والشموليّة في منهج الإمام السياسيّ

«حيث لم يقتصر نداؤه على الشعب الإيرانيّ فقط، وإنّما تعدّاه إلى جميع الأمّة، بل وكافّة البشريّة، وهذه هي الرسالة الملقاة على عاتق المسلم»(26)، إنّ هذا القول للإمام الخامنئي هو تعبير جديد عن فهمه لحضور نهج الإمام قدّس الله سرّه، في كافّة مراحل النهضة الإسلاميّة.

البُعد الرابع: صيانة القيم من خلال تبنّي ولاية الفقيه

حاول البعض تعريف ولاية الفقيه بوصفها الحكومة الفرديّة المطلقة، وهذا كذب، إذ إنّ ولاية الفقيه، وفقاً لقانوننا الأساسيّ، لا تنفي مسؤوليّات الأركان المسؤولة في الدولة. فليس لولاية الفقيه سوى دور هندسة النظام، وحفظ مسيرته من الانحراف.

إنّ هذه المسؤوليّة - الملقاة على عاتق ولاية الفقيه - الحسّاسة والخطيرة تقوم بدورها على أسس وضوابط دينيّة، كما تقوم على رأي الناس وإرادتهم، فالمعيار في ولاية الفقيه معنويّ، خلافًا للمعايير في النظم الرأسماليّة فإنّها مادّيّة محضة.

فالمعيار في ولاية الفقيه يقوم على العلم والتقوى والدراية، والعلم يستتبع وعيًا، والتقوى شجاعة، والدراية مصالح البلاد وشعبها، ولو افتقد متسنّح هذا المنصب واحدًا من هذه الأسس سقطت كفاءته حتّى وإن حظي بدعم أفراد الشعب. فرأي الناس مؤثّر في إطار هذه الضوابط، ومن جهة أخرى إذا توفّرت هذه المعايير في شخص وتمّ انتخابه برأي الجماهير عن طريق مجلس الخبراء، لا يمكنه أن يقول قد توفّرت في هذه الضوابط، فعلى الناس أن يستجيبوا لي، فحق الانتخاب بيد الناس(27).

إنّ نصّ هذا البُعد بالغ الأهمّيّة لما يحوي من الحقائق التالية:

أ- إنّ نظام القيم الإسلاميّ مرتبط على المستوى النظريّ بمبدإ الولاية بمفهومها الوارد في العقائد والأخلاق والعرفان، ثمّ إنّ هناك قيمًا تستظلّ في مبدئيّة ولاية الفقيه كمضمون يعبّر عن الحاكميّة السياسيّة والاجتماعيّة، وكناظم لجماعة المسلمين. وهذه المبدئيّة هي نظام يشمل أركان الجماعة أو الأمّة المسلمة، ولا يقتصر على الفرد وحاكميّته المطلقة، إذ مثل هذه الحاكميّة هي على طرف نقيض مع القيم الإلهيّة، وبالتالي مع المعنى الذي تحمله حاكميّة ولاية الفقيه.

ب-إنّ مشروعيّة الولاية لا يمكن أن تكون ذاتيّة أو إداريّة فهي بالأصل نابعة من الدين نفسه، ثمّ إنّها مشروعيّة شعبيّة مرجعها إرادة الناس. لذا، فإنّ الولاية لله أولاها من يتمتّع بمواصفات حفظ هذه الأمانة وتعيين الشخص القادر على التصدّي لهذه المهمّة وإن أخذ شكلًا شوريًّا إداريًّا نظاميًّا من خلال مجلس الخبراء، فإنّ المرجعيّة النهائيّة في هذا الاستحقاق التعيينيّ إنّما يعود للناس ومستوى إيمانهم وتفاعلهم مع الوليّ.

ج- إنّ الدور الفعليّ لوليّ الأمر هو هندسة النظام بمعنى رسم الحيثيّة الشرعيّة في إدارة الحكم وطبيعة النظام وفق الأهداف الإلهيّة والمطامح الشعبيّة والتشريع الفقهيّ، وهنا ضرورة أن يكون الوليّ فقيهًا بمعنى صاحب علم ودراية. كما أنّ دوره حفظ المبادئ التي انطلقت منها الثورة، وعلى أساسها بُنيت الدولة، ومن روحها ينبع طموح بناء الحضارة العالميّة التي تلحظ شعوب العالم. ولهذا السبب، فإنّ التفاصيل في إدارة حركة الأهداف إنّما يقوم بها مَن هم في موقع المسؤوليّة من أركان الدولة أو القيادات الشعبيّة والحزبيّة.

د- ثمّ إنّ التركيز المفصليّ في أنّ المضمون الذي تستند عليه الولاية هي نظام قيميّ إلهيّ يقع على طرف النقيض الحضاريّ للمادّيّة الرأسماليّة، لا بمعنى أنّ الدين لا يولي اهتمامًا للجوانب المادّيّة، بل بمعنى أنّ حركة الدنيا وشؤونها الماديّة موصولة بغايات إلهيّة تشكّل روح الحراك الدنيويّ. فالقيم الإلهيّة من مثل العلم، والتقوى، والدراية، تستتبع وعيًا، وفهمًا، متبصّرًا بالوقائع وشجاعة في التصدّي، والصمود أمام المخاطر والزلازل، فمن يتّقي الله يجعل له مخرجًا من كلّ سوء بسبب ثقته واعتماده على الله ورعاية حكيمة لمصالح البلاد والعباد بسبب الدراية الخيِّرة التي حثّت القيم الإسلاميّة على التحلّي بها.

البُعد الخامس: العدالة الاجتماعيّة

إذ إنّ أهمّ ما يميّز المنهج السياسيّ عند الإمام الخميني هو «بُعد العدالة الاجتماعيّة، فلا بدَّ لنا في هذا المنهج من جعل العدالة نصب أعيننا في جميع أركان الحكومة وقواها التقنينيّة والقضائيّة، وإلغاء الفواصل الطبقيّة»(28).

مع هذا البُعد الخامس، نستكشف الثوابت الخمينيّة التي عمل وما زال الإمام الخامنئي على بلورتها وتسييلها في الواقع الحيّ للتجربة الإسلاميّة النهضويّة القائمة على نهج الاقتدار.

3- حفظ روح الشهادة في الأمّة وجعلها معيار صحّة وسلامة الاقتدار المباشر على مستوى القوّة العسكريّة أو النهوض الاقتداريّ ببقيّة مرافق بناء الحضارة الإسلاميّة من العلم والسياسة والاقتصاد وغير ذلك. وبهذا الصدد يقول سماحته:

إنّ قضيّة الشهادة قضيّة عميقة ومهمّة جدًّا، وشعبنا حلّ هذه القضيّة عمليًّا بإيمانه ومشاعره الدينيّة وشجاعته. ولو أردنا عرض قضيّة الشهادة وأهمّيتها في جملة واحدة لقلنا: إنّ الاعتقاد بالشهادة والإيمان بعظمة الشهداء يمثّل بالنسبة لأيّ شعب العمق المعنويّ لشخصيّة ذلك الشعب وهويّته. كيف يمكن لشعب أن يعرف بالعظمة في أعين شعوب العالم؟ وكيف يمكن للشعب بدل أن يتأثّر بشتّى العوامل السياسيّة في العالم أن يترك تأثيره في جميع الأحداث في العالم؟ كيف يمكن للشعب بلوغ هذه المكانة؟

حينما يتقبّل شعب بجميع أبنائه وشبابه وآبائه وأمّهاته الإيثار في سبيل الله والتضحية بالنفس في سبيل الهدف الإلهيّ ويؤمنون به، فسوف يكتسب هذا الشعب عمقًا هائلًا من العظمة. ومن الطبيعيّ أن يكون هذا الشعب مقتدرًا، وقويًّا، ومتفوّقًا، من دون أن يكون له سلاح ومن دون أن يمتلك ثروة نقديّة مميّزة.

يخلص سماحته من كلّ ذلك ليقول: «إنّ النصر منوط باقتدار لا يتأتّى بالمال والإمكانيّات المادّيّة والسلاح النوويّ، إنّما ينبع من الإيمان بالشهادة والإيثار والاعتقاد بأنّ الإنسان حينما يضحّي إنّما يتاجر ويتعامل مع الله»(29).

سماحة الشيخ شفيق جرادي

(22) الإمام الخامنئي، حفل تخريج وتحليف الطلاب في الكلّيّة العسكريّة (طهران: 20 شعبان 1425هـ).

(23) الإمام الخامنئي، حفل تخريج وتحليف الطلاب في الكلّيّة العسكريّة (طهران: 20 شعبان 1425هـ).

(24) الإمام الخامنئي، خلال استقبال الوفود المشاركة في الذكرى 15 لرحيل الإمام الخميني (طهران: 1425هـ).

(25) المصدر نفسه.

(26) المصدر نفسه.

(27) الإمام الخامنئي، خلال استقبال الوفود المشاركة في الذكرى 15 لرحيل الإمام الخميني (طهران: 1425هـ).

(28) الإمام الخامنئي، خلال استقبال الوفود المشاركة في الذكرى 15 لرحيل الإمام الخميني، طهران، 1425هـ.

(29) الإمام الخامنئي، من كلمته في عوائل الشهداء والمعوّقين بقم، 20/10/2010.

تخبّط أداء الإسلاميين في المغرب العربي

لازال الإسلاميون حائرين في سيرهم السياسي وتشخيصهم للواقع وعلاقته بالمنطلقات الفكرية بين مسارات مُتعدّدة، في ظلّ مناخ الإستقطاب السياسي الحاد وارتباط مسارات الربيع العربي بالعوامل الخارجية الذي سُرعان ما تحوّل النسَق السياسي العربي نحو ثُنائية جديدة لا تزيدها التحوّلات الخارجية والداخلية إلا رسوخاً ووضوحاً.

واقع ما بعد الربيع:

في مصر لجأ الإخوان المسلمون إلى التحالف داخلياً مع السلفية وخارجياً مع راعيتها السعودية، وهو تحالف أسهم إلى حدٍ كبيرٍ في عَزْلِ الإخوان عن تيارات المعارضة العلمانية القومية التي اضطرت هي الأخرى إلى التحالف مع المؤسّسة العسكرية المتحكّمة في وسائل الإعلام وفي مؤسّسات العنف المشروع.

في المغرب تحالف المستفيدون من الربيع العربي مع المؤسّسة الملَكية ورضوا بالصراع مع المعارضة بدل الصراع مع القصر كما فعل أسلافهم الإستقلاليون بعد مرحلة الإستقلال عن فرنسا، فيما ظلّ الخطاب السياسي للمعارضة اليسارية نخبوياً وغير قادر على استقطاب جماهير انتخابية واسعة.

تماهى الأداء السياسي للعدالة والتنمية مع ميكانيزمات اللعبة السياسية لدولة "المخزن" فيما ظلّت جماعة العدل والإحسان خارج سيناريوهات الربيع العربي بعد أن رأت أعلى قيادة في الجماعة عدم جدوائية حركة ما يُسمّى "بالربيع" نفسه.

أفضى هذا السؤال السياسي الذي جارى الأحداث بدل أن يبني رؤية واضحة للتغيير إلى عودة ميكانيزمات الحُكم السابق في مصر والمغرب ، بينما لا زال المشروع التونسي في صراعٍ مع تاريخٍ طويلٍ من الاستبداد الذي ربما يعود إلى ما قبل قيام الدولة الوطنية.

في الدول التي ترسّخت فيها المؤسّسات كتونس ومصر والمغرب أسهمت القدرة التنظيمية للإسلاميين في الحفاظ على مقوّمات الدولة الوطنية بدل إنهيارها، ومن جهةٍ أخرى عزَّزت السياسات الخارجية للدول الغربية تدعيم بقاء الدولة العربية الموروثة عن سايكس بيكو ومؤتمر الجزيرة الخضراء، وتدعيم المؤسّسات العسكرية وتعميق دورها السياسي في ظلّ ضعف أغلب التيارات السياسية المعارِضة للإسلاميين.

في ليبيا تميَّزت الدولة بضعف الطابع المؤسّساتي وانعدامه أحياناً، وبعدم وجود كيان تنظيمي للإسلاميين في فشل الدولة وتحوّلها إلى حالٍ من الفوضى السياسية والأمنية التي سرعان ما استفادت منها الدول الغربية والمجاورة. في هذا السياق تحاول الدول المحتلة تاريخياً (إيطاليا) أن تُعيد تشكيل الوضع السياسي من جديد ، فيما تحاول الدول العسكرية (مصر-الإمارات) بناء عسكرها الموالي في هذه المنظومة المتهاوية.

بمقابل ذلك أسهم مشروع الوئام الوطني بين العسكر والإسلاميين في تلطيف حدّة تأثيرات الربيع العربي على الجزائر التي دخلت فيها نخبة الإسلاميين المعتدلة إلى قواعد اللعبة مُبكراً، كما أن مشروع المصالحة نفسه عزَّز هذه الثُنائية(العسكر-الإسلاميون) التي توصّل إليها الجزائريون مُبكرا.ً من جهةٍ أخرى، أسهم هَوْل الحرب الأهلية الذي ظلّ مخيّماً على الوعي الجمْعي وعلى الخطاب السياسي لأغلب النُخَب في فُقدان وسائل الدعاية والبروبغندا لقدرتها التحريضية الكبيرة مقارنةً مع دولٍ أخرى كالمغرب وليبيا ومصر.

تهديدات:

هذه الثُنائية الجديدة في الحياة السياسية للدول المغاربية (العسكر-الإسلاميون) تهدِّد في حال بناء توافُقات نخبوية خارج الرِهانات الإقتصادية والإجتماعية بسقوط شرعيّة المعارضة الإسلامية وبحدوث هزَّات إجتماعية وسياسية قوية ، قد تُهدِّد كيانات الدول وتجعلها تحت رحمة وسائل الدعاية والتواصل المتحكّمة اليوم إلى حدٍ كبيرٍ في بناء الوعي الجمْعي وتوجيه الغضب الجماهيري.

لقد أظهرت أزمة الريف في المغرب أن الوضع السياسي والإجتماعي الهشّ قد يُهدّد جميع التحالفات بما في ذلك تحالفات الإسلاميين مع خصومهم العسكريين الممسكين بزِمام مؤسّسات العنف المشروع.

من جهةٍ أخرى، تُسهم الدعاية المضادّة للإسلاميين وتحوّل هؤلاء نحو الكراسي الوثيرة للحُكم في تكرار مسار التيار اليساري الذي رضي هو الآخر بغنيمة البقاء بدل التغيير.

تتّجه الدول العربية نحو زيادة التأثير الخارجي على صاحب القرار وعلى سيادته. إقتصادياً، يتّجه النظام إلى تعميق إنخراطه في الأسواق الإقتصادية المالية العالمية ببيع شركات المواد الأولية، مثل أرامكو البترولية في دولةٍ كالسعودية أو شركة الفوسفات OCP في المغرب أو حتى بيع أجزاء من الإقليم البرّي والبحري كما يحدث في مصر.

من جهةٍ أخرى تُسهم سيطرة الدول الكبرى والشركات المتعدِّدة الجنسية على وسائل الإعلام والتواصل في توجيه التحرّكات الشعبية بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر( شركة جوجل في ربيع مصر، وحملة المقاطعة الشعبية الأخيرة في شمال أفريقيا). لقد أصبح الحراك الشعبي رهين ثالوث جديد ومتماسك ( الإقتصاد- الإعلام- المنظمات الحقوقية الدولية).

مسارات:

لم يتمكّن الإسلاميون طيلة مرحلة ما بعد الربيع العربي من إعطاء رؤيةٍ سياسيةٍ لواقع الحركة وتشخيص السياق المحيط.

بقيت أسئلة كثيرة لا إجابات: مشروعيّة العمل السياسي، آليات الحُكم والموقف من المعارضة العلمانية ومكانة الدين في الحقل السياسي. لا تطرح العدالة والتنمية في المغرب أو في تركيا سؤال الحاكمية. لقد انغمس الإسلاميون من دون عناء البحث عن الإجابة عن أسئلة الشأن السياسي وكأن خطابهم السياسي المعارِض السابق الذي بنوا من خلاله شرعيتهم كان "وهماً أيديولوجياً" كاذِباً أو تاريخ المراهقة السياسية التي مرّ منها الماركسيون والإشتراكيون والقوميون.

إن سؤال المنطلقات عند الإسلاميين يُنذِر بنهاية مأساوية في صناديق الإقتراع المقبلة. لا زالت الإنتخابات تُعطي لهم الصدارة في ظلّ أزمة العزوف السياسي داخل الدول العربية ، لكن ضغط الأزمات الإجتماعية والإقتصادية سيجعل الإسلاميين المشاركين في السلطة شركاء في خطيئة الفشل الإقتصادي والإجتماعي الذي لا تتساهل فيه كثيراً الشعوب العربية.

لقد أثبتت أزمة الريف واحتقانات الشارع التونسي أن زمن الإسلاميين قد تهدّده السياسات الإقتصصادية الفاشلة.

في مصر أنقذ العسكر الأداء الإقتصادي للإخوان المسلمين حين حاكموا التجربة في بداياتها ورجعت بسرعة الجماعة إلى المعارضة الجذرية لتنشأ المظلمة الحقوقية بدل الخطيئة الإقتصادية ، في المغرب لا زالت جماعة العدل والإحسان بعيدة عن إثم السلطة، لكن البراءة السياسية سرعان ما يتّسم تهديدها إن تمخّضت التجربة المعارضة القوية عن مشروعٍ إقتصادي إجتماعي فاشِل.

لقد فتحت تجربة تركيا السباق على مصراعيه للإسلاميين بالدخول في غمار المنافسة الإقتصادية البرنامجية ، لكن الفشل يُهدّدها في حال عدم حصولها على السلطة كاملة.

السلطة المنقوصة المقتسَمة مع العسكر أو مع المخزن تجعل الأداء السياسي خاضعاً لإرادة الحاكم الفعلي الحقيقي، لذلك سارع أردوغان إلى التحوّل نحو النظام الرئاسي ليخرج من هيمنة الدولة العميقة على النسّق السياسي. الصراع اليوم هو صراع خارجي داخلي لا مكان فيه للديمقراطيات الضعيفة أو المشتّتة القيادة.

الدعوة والدولة:

الرهان على الأداء السياسي يجعل المشروع الإسلامي مشروعاً سياسياً فاقِداً لعمقه الدَعوي الذي كان السبب الأساس صعود الإسلاميين للحكم. تحوّلت أغلب الأحزاب الإسلامية نحو الإعلان عن مدنيّتها وعلمانيّتها السياسية، لكنها لم تنجح في انتهاج سياساتٍ ثوريةٍ حقيقيةٍ في ظلّ الواقع الذي أنتجه الربيع العربي المتحكّم فيه.

لم تسمح الدول الغربية لربيع الإسلاميين أن يختطّ تجربته المستقلّة، كما أن الإسلاميين أنفسهم لم يتمكّنوا من مواجهة التأثيرات الخارجية وبناء نسق واضح مستقرّ مع مطالب المحيط الدولي ( أميركا-إسرائيل-أوروبا- الصين روسيا). نموذج السلطنة العثمانية، كسلطنةٍ إقتصاديةٍ برنامجيةٍ، تفرض على الإسلاميين الخروج بمشاريع وطنية واضحة وصادِمة لجمهورٍ عريضٍ من الأتباع. لقد فرّط الإسلاميون في الحواضن الإجتماعية والشعبية وانخرطوا في "لعبة الأمم" وعلاقات المحيط الداخلي بالخارجي.

لقد أسهم الربيع العربي في تدويل قضية الإسلاميين وتقوية وجودهم كمعارضةٍ مقبولةٍ سياسياً لكنه هدّد من جهةٍ أخرى الهياكل في رأسمالها البشري الدَعوي الذي جسّد عنوان قوّتها التاريخية منذ عهد حسن البنا.

أحمد فال السباعي ، باحث متخصص في الدراسات الاستراتيجية في المغرب

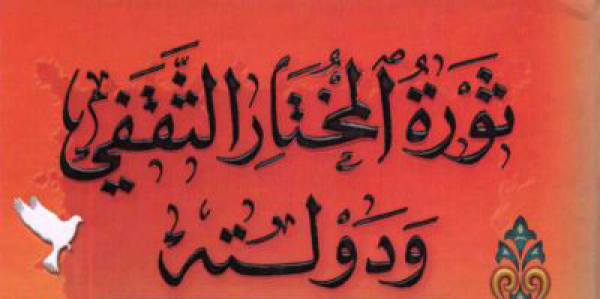

ثورة المختار بن أبي عبيدة الثقفي (14 / ربيع الثاني / السنة 66 هـ)

هوية المختار

ولد المختار في مدينة الطائف، حيث كانت موطن أهله وعشيرته من ثقيف، ويمكننا التثبيت من أن ولادته كانت في السنة الأولى للهجرة، ذلك لأن جلّ المصادر تؤكد على أن مقتله كان في سنة 67 للهجرة، عن عمر يناهز السابعة والستين، ولازم ذلك أن ولادته كانت في السنة الأولى للهجرة([1]).

أبوه أبو عبيدة بن مسعود، كان قد اعتنق الإسلام وأخلص له، وقد اشترك في معارك المسلمين مع الفرس، واختاره عمر بن الخطاب للقيادة، فأبدى في ميادين القتال شجاعة واستبسالاً قلّ نظيرهما في تاريخ المعارك، وقد وقع شهيداً في إحدى معاركه مع الفرس على شاطئ الفرات، فاستلم القيادة بعده ابنه جبر وقتل بعده.

أمه دومة، امرأة عربية كانت قد اشتركت مع زوجها في المعارك خلال معاركه للفرس، وتلقت مصرعه ومصرع ولدها جبر بصبر وثبات، وكان المختار يومذاك في الثالثة عشرة من عمره، وقد بدت عليه علائم النجابة، وهو في حداثة سنه، ويروي بعض المؤرخين بهذه المناسبة: أن أباه جاء به إلى أمير المؤمنين(ع) وهو صبي فأجلسه في حجره، ومسح رأسه وهو يقول: يا كيّس يا كيّس([2]).

وقد استنتج البعض من هذه الكلمة: أن علياً(ع) كان يعبّر بها عن مخبآت المستقبل، وبما يظهر له من بطولات، وحنكة سياسية وآراء، وتصرفات سديدة رشيدة كالأخذ بثارات أهل البيت(عليهم السلام) ومناوأة المغتصبين لحقوقهم وتراثهم، وليس ذلك ببعيد إن صحّ أن أمير المؤمنين قد وصفه بذلك، كما استنتج فريق آخر من هذه الرواية، بأنها تشير إلى فرق الكيسانية التي وضع المختار نواتها كما يدعون.

موقف المختار من أهل البيت(عليهم السلام)

اشتهر المختار بالتشيع لأهل البيت(عليهم السلام) منذ نعومة أظفاره، ولكنه انصرف عن السياسة والمعارضة السلبية لمعاوية، لأنه كان قوياً، وقد استعمل سياسة البطش والقتل والتنكيل بالشيعة، بل حتى بمن يتهم بالتشيع بعد أن وجد أن المعارضة لا تجدي شيئاً، فخرج من الكوفة الى ضيعة له خارجها، ولم يرجع إلى الكوفة إلا بعد أن دخلها مسلم بن عقيل موفداً من الحسين(ع) لشيعتها، وحينما دخلها مسلم بن عقيل نزل عليه ضيفاً، فرحب بقدومه، ومضى يدعو الناس إلى البيعة للحسين ولزوم طاعته، ويعزو بعض الباحثين في هذا الموضوع وهو اختيار مسلم لدار المختار إلى ما كان بينهما من روابط المودة والصداقة القديمة منذ نعومة أظفارهما، وإلى تشيّع المختار وولائه الأكيد لأهل البيت(عليهم السلام) وإخلاصه لمبادئ التشيع بالإضافة إلى مصاهرة المختار لوالي الكوفة النعمان بن بشير حيث كان زوجاً لعمرة بنت أبي عبيدة مما يجعله في مأمن من الوالي ما دام مقيماً في دار صهره([3]).

غير أن ما ذكره من الصداقة والمودة البعيدة الأمد بينهما منذ نعومة أظفارهما فليس في المصادر التي تعرضت لتاريخهما ما يشير إلى ذلك، هذا بالإضافة إلى الفارق الكبير بينهما في السن، فلقد كان المختار في الستين من عمره يومذاك، ومسلم في حدود الأربعين، وكان المختار يعيش في العراق بينما مسلم في الحجاز.

وكيفما كان الحال فالمؤكد الذي عليه المؤرخون، أن دار المختار كان مركزاً لمسلم وللقائه بالوفود المبايعة له إلى حين قدوم عبيد الله بن زياد واستلامه إمارة الكوفة، خلفاً للنعمان بن بشير الذي عزله يزيد بسبب ما يتصف به من لين وضعف تجاه تحركات مسلم وأصحاب الحسين(ع).

وبعد مقتل مسلم، ووصول الخبر ببلوغ الحسين(ع) إلى كربلاء، جمع المختار جماعة من الشيعة، واتجه بهم قاصداً نصرة الحسين(ع) فأخذته الشرطة التي كلفها ابن زياد بملاحقة الخارجين لنصرة الحسين(ع) فاعتقلوه، وحينما أدخلوه على ابن مرجانة، تناول الأخير قضيباً، وانهال به يضربه على وجهه ورأسه، فأصاب عينه وشترها، ثم ألقاه في السجن مع من اعتقلهم من الشيعة([4]).

ويروي ابن أبي الحديد: أنه لما زجّ بالمختار في السجن، كان ميثم التمار معتقلاً فيه وعبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث، وكان عبد الله والمختار يعتقدان أن ابن زياد سيقتلهما لا محالة فجعلا يستعدان للقاء الله تعالى، غير أن ميثم التمار وبما انتهى إليه من أمير المؤمنين(ع) من الغيبيات التي كان النبي يختصّه بها، أخبرهما بما يجري لهما، فقال لابن الحارث: إنك ستخرج من سجن هذا الطاغية، وتحكم البصرة، وقال للمختار: إنك ستخرج وتتولى الثأر من قتلة الإمام الحسين وأنصاره، وتطأ بقدميك على وجنتيه، وبهذا أخبرني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب([5]).

هذا ولما علمت أخت المختار زوجة عبد الله بن عمر بخبر سجنه، طلبت من زوجها عبد الله بن عمر أن يتدخل ويطلب من يزيد إطلاق سراحه، ففعل فأطلق سراحه، وأمره ابن مرجانة أن يغادر العراق خلال ثلاثة أيام، وإن وجده بعدها ضرب عنقه([6]).

موقف المختار من الأمويين

مما لا يمكن لباحث أن ينكره معارضة المختار الكبيرة للحكم الأموي، ولسياسة الأمويين، وتسلطهم منذ دخل معترك السياسة، وتعرض بسبب ذلك لسجونهم ومعتقلاتهم وتعذيبهم، وقد حاربهم مع ابن الزبير حينما فرّ من ابن زياد من الكوفة، والتحق به في مكة، وفيها اشترك مع المكيين في صدهم عن الكعبة التي كانت هدفاً لنيرانهم ووسائل الدمار التي استعملوها للإجهاز على حركة ابن الزبير قبل ان يستفحل أمرها، وحارب قتلة الحسين والجيش الأموي الذي قاده ابن زياد لاسترجاع العراق إلى الحكم الأموي حتى قضى عليه في الموصل، وعلى أعوانه ممن اشترك في معركة كربلاء([7]).

موقف المختار من عبد الله بن الزبير

لما خرج المختار من سجن ابن زياد في الكوفة إلى الحجاز وهو يقول: والله لأقطعنّ أنامل ابن زياد، ولأقتلنّ بالحسين بن علي عدد من قتل بدم يحيى بن زكريا، وكان ابن الزبير قد رفع رأسه، وعادت إليه كل أمانيه وأحلامه بخروج الحسين إلى العراق ومصرعه على ثرى الطف، والحجاز هو البلد الأول الذي حمل لواء المعارضة للدولة الأموية بعد مقتل الحسين بن علي، وتركزت المعارضة فيه بشخص ابن الزبير الذي أصبح سيد الموقف يومذاك بعد مجزرة كربلاء([8]).

لم يكن المختار ممن يجهل نوايا ابن الزبير وأطماعه، وحقده على البيت العلوي، ولكنه لم يجد سبيلاً لمحاربة الأمويين، والانتقام من قتلة الحسين(ع) إلا بالالتجاء إلى أقوى المعارضين لدولتهم، فلجأ إلى ابن أبي الزبير وكان يريد بالالتجاء إليه إضعاف الأمويين، وخلق جو من الاضطرابات والفوضى في مختلف المناطق، وبخاصة العراق معقل التشيع فحثّه على القيام والقتال، وشارك في معاركه وأبلى معه بلاءً حسناً([9]).

انتقام المختار من قتلة الحسين(ع)

بعد أن قضى المختار وقتاً مع ابن الزبير كان قد تحقّق ما أراده من إشاعة الفوضى والاضطرابات في أرجاء الدولة الأموية، وخاصة في العراق، فلما تبين له أن الكوفة قد ثارت، وهي على استعداد للأخذ بثأر الحسين لو تيسر لهم الزعيم الذي يجمعهم تحت لوائه توجّه إلى الكوفة، وترك ابن الزبير المعادي لأهل البيت(عليهم السلام) ، وكان سليمان بن صرد ومن معه من التوابين يستعدون لقتال الأمويين، فلم يشترك معهم وانتهت حركتهم على النحو المعروف، وعادت فلولهم إلى الكوفة وانضموا إلى المختار([10]).

فجاهر المختار في الدعوة إلى العلويين، وأخذ البيعة لهم، فكثرت أنصاره حتى طرد عامل ابن الزبير على الكوفة، وانضم إلى المختار إبراهيم بن الأشتر، وحارب فلول الأمويين والزبيريين حتى خضع العراق وسائر الأمصار عدا الحجاز والشام والجزيرة للمختار([11]).

وما إن دخل المختار قصر الإمارة حتى بسط يده يطلب البيعة على كتاب الله والطلب بثأر أهل البيت، ومناصرة من يناصرهم، وفي هذه الأثناء فرّ شمر ابن ذي الجوشن، وعمر بن سعد، ومحمد بن الأشعث من الكوفة، غير أنهم بعد ذلك سمعوا بخروج الناس على ا لمختار في الكوفة فعادوا إليها، وجعلوا يحرّضون الناس عليه، وقادوا معركة ضارية معه انتهت الى انتصار المختار([12]).

ثم نادى منادي المختار في أرجاء الكوفة: من أغلق بابه فهو آمن إلا من اشترك في قتل الحسين. وأطلق العنان لجيشه لينتقموا من قتلة الحسين، وقال لأصحابه: اطلبوا قتلة الحسين وآل البيت، فإنه لا يسوغ لي الطعام والشراب حتى أطهر الأرض والمصر منهم، فتعالت الصيحات من كل جانب: يا لثارات الحسين. فأخذ الجيش باستخراجهم من مخابئهم وقتلهم، ثم قبض على عمر ابن سعد فقتله واحتز رأسه، وأحضر ابنه حفص، فقال له: أتعرف هذا الرأس؟ فقال: نعم ولا خير في العيش بعده. فقال له: ومن أنبأك أنك تعيش من بعده. فأمر بقتله ووضع الرأسين بين يديه وبكى، ثم قال: هذا برأس الحسين، وهذا برأس علي الأكبر، والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا أنملة من أنامله([13]).

ومضى المختار يطارد قتلة الحسين وآله وأصحابه، حتى لم يبق أحد إلا فرّ أو قتل، ثم استأجر نوادب من نساء الكوفة يندبن الحسين، ومن قتل معه على باب عمر بن سعد([14]).

ثم أنه قد وصله أخبار تحرك عبيد الله بن زياد بجيش نحو العراق لتحريره من الزبيريين عن طريق الموصل كان قد أعده عبد الملك بن مروان، فجهز جيشاً مؤلفاً من سبعة آلاف لمقابلته، فالتقى الجيشان عند نهر الخازر في ضواحي مدينة الموصل، ودار بينهما قتال عنيف انتهى بهزيمة جيش ابن زياد وقتله، فطلب ابن الأشتر جثة ابن زياد واحتز رأسه وأحرق جثته.

أرسل المختار رأسي عمر بن سعد وعبيد الله بن زياد إلى الإمام زين العابدين في المدينة، ولما ورد الرسول المدينة بالرأسين، نادى: يا أهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة ومهبط

الوحي أنا رسول المختار بن أبي عبيدة، ومعي رأس ابن مرجانة وعمر بن سعد، فضج الناس وتصايحوا، حتى أدخل الرأسين على الإمام زين العابدين، ووضعهما بين يديه، فلما رأهما (ع) قال: أبعدهما الله إلى النار، ولم ير الإمام (ع) يوماً قط ضاحكاً منذ قتل أبوه إلا في ذلك اليوم([15]).

وعندما علم ابن عباس بذلك قال: جزاه الله عنّا وعن رسول الله خير جزاء المحسنين، لقد أخذ بثأرنا وأدرك وترنا. كما خرّ محمد بن الحنفية ساجداً شاكراً لله، وقال: جزاه الله خير الجزاء، لقد أدرك لنا ثأرنا ووجب حقه على كل من أولده عبد المطلب بن هاشم. وعن فاطمة بنت علي(ع) قالت: ما تخضّبت امرأة من العلويات، ولا أجالت في عينيها مروداً، ولا ترجّلت حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن زياد إلى المدينة. وقد روى المرزباني نفس هذا المضمون عن الإمام الصادق(ع)([16]).

وفي رواية عن المنهال بن عمرو أنه قال: حججت في السنة التي ظهر فيها المختار، ودخلت على الإمام علي بن الحسين، فقال لي: يا منهال ما فعل حرملة ابن كاهل؟ فقلت: تركته حياً يرزق، فرفع الإمام (ع) يديه، وقال: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. ومضى المنهال يقول: فرجعت إلى الكوفة، وذهبت لزيارة المختار ذات يوم، وكان لي صديقاً، فوجدته قد ركب دابته، فركبت معه حتى أتى الكناسة، فوقف ينتظر شيئاً، وكان قد وجّه الشرطة في طلب حرملة بن كاهل، فلما وقف بين يديه، قال: الحمد لله الذي أمكنني منك. ثم دعا الجزّار وأمره بأن يقطع يديه ورجليه، وبحزمة قصباً، فقطع يديه ورجليه وأحرقه بعد ذلك، فقلت بعدما رأيت ذلك: يا سبحان الله. فالتفت إليّ المختار، وقال: ممّ سبّحت يا منهال؟ فقصصت عليه ما سمعته من الإمام (ع)، ودعاءه على حرملة، فقال لي: بالله عليك لقد سمعت ذلك؟ فقلت: إي والله. فنزل وصلى ركعتين وصام نهاره شكراً لله على استجابة دعاء الإمام علي بن الحسين على يديه([17]).

وبلا شك فإنّ المختار قد أدخل السرور على قلوب أهل البيت، وقد ترحّم عليه الإمامان الباقر والصادق(ع)، ونزهه الإمام الصادق من كل ما نسب إليه، ويروى أنه دخل على الإمام الباقر(ع) الحكم بن المختار فتناول الحكم يد الإمام ليقبلها فمنعه، وقال له من أنت؟ فقال: أنا الحكم بن المختار. وكان متباعداً من أبي جعفر(ع) فمد الإمام يده إليه وأدناه حتى كاد يقعده في حجره، فقال له الحكم: أصلحك الله إن الناس قد أكثروا في أبي وقالوا، والقول كثير، يقولون إنه كذاب، ولا تأمرني بشيء إلا قبلته.

فقال (ع): «يا سبحان الله لقد أخبـرني أبي أن مهر أمي كان مما بعث به المختار، أو لم يبنِ دورنا، وقتل قاتلينا، وطلب دماءنا رحمه الله». إلى أن قال: «رحم الله أباك، رحم الله أباك، ما ترك لنا حقاً عند أحد إلا طلبه».

([1]) الانتفاضات الشيعية عبر التاريخ: 442.

([3]) حياة المختار للخرطبولي: 63.

([5]) شرح النهج لابن أبي الحديد 1: 127.

([7]) الكامل في التاريخ 4: 160.

([8]) الانتفاضات الشيعة عبر التاريخ: 452 - 453.

([9]) الكامل في التاريخ 4: 167.

([11]) الأخبار الطوال للدينوري: 300.

([12]) الخوارج والشيعة: للمستشرق فلهوزن 52.