Super User

ایران... اعشاب طبية لخفض رسوبات الكبد الدهنية

استخدم الباحثون الايرانيون مستخلص (الحبة الحلوة) او الرازيانج في مشروع يرمي لخفض رسوبات الكبد الدهنية.

واختبر الباحثون تأثير هذا المستخلص على الفئران حيث عملوا على زيادة الدهون في الكبد ومن ثم اخضاعها للعلاج باستخدام هذا المستخلص.

وعمل الباحثون في هذا المشروع ، على علاج خمس فئران ذكور وخمس إناث باستخدام مستخلص الحبة الحلوة ، وتمت معالجة مجموعة من الفئران وبناء على ذلك انخفضت ترسبات الدهون في أجسادهم.

ويعد الكوليسترول نوعا من الدهون أحد المواد الغشائية الهامة وموجود في الدم ايضا ويتم توفيره من خلال مصدرين رئيسيين للحمية والإنتاج في الكبد ، ويمكن للكبد إزالة الكوليسترول.

ويسمى هذا النبات الشمَّر والبسباس ايضا.

الداخلية في غزة تتسلَّم معبر رفح بعد سحب السلطة موظفيها

تسلّمت وزارة الداخلية في قطاع غزة معبر رفح بعد سحب السلطة الفلسطينية موظَّفيها منه ابتداء من اليوم الإثنين، وارتفع منسوب التوتّر بين حركتي فتح وحماس بعد إعلان السلطة الفلسطينية سحب موظّفيها العاملين في المعبر المذكور.

حركة حماس رأت في خطوة السلطة عقوبات إضافية من الرئيس الفلسطينيّ على غزة وضربة للجهود المصرية، وفق ما أعلن المتحدّث باسمها فوزي برهوم.

من جهته، وصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعيّ أحمد بحر قرار السلطة الفلسطينية بالخطوة الخطيرة لفصل قطاع غزة تمهيداً لصفقة القرن بحر دعا الفصائل إلى الوقوف في وجه ما وصفه بخطوات عباس الانفصالية.

حركة الجهاد الإسلاميّ دانت بدورها القرار، واعتبرت أنّ سحب السلطة الفلسطينية موظّفيها خطوة تصعيدية ضد المواطنين في القطاع.

لجان المقاومة اعتبرت أن انسحاب موظفي السلطة من معبر رفح "سيعمّق الانقسام والحصار و لا يخدم إلا العدو الصهيوني ويتماهى مع صفقة القرن بفصل غزة عن الضفة".

ولاحقاً، أعلن وزير الشؤون المدنية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، شرط عودة طواقم السلطة الفلسطينية للعمل في معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الشيخ في تصريحات صحفية إن شرطنا لعودة الموظفين للعمل في معبر رفح هو أن تجلس حماس على الطاولة بكل جدّية لإنهاء الانقسام".

وأضاف أن إمكانية أن تذهب السلطة إلى قطاع غزة "بالمفرق" أصبح غير وارد، متابعاً "إمّا أن نذهب إلى اتفاق بالجملة على كل الملفات والقضايا وإمّا لا".

وأردف"الحلول المجزوءة باتت لا تجدي، وأشقائنا في مصر باتوا على قناعة في ذلك".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار الحكومة الفلسطينية "هيئة المعابر "إلى التراجع الفوري عن قرارها لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية تنذر بإغلاق المعبر و بتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء شعبنا وبذلك تتحمل الهيئة المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين".

الهيئة قالت إنّ هذا القرار يأتي في ضوء التطورات الأخيرة، وما وصفته بالممارسات الوحشيّة لعصابات الأمر الواقع في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها منذ تسلّمها معبر رفح تعطّل حماس أي مسؤولية لطواقمها هناك وتصرّ على تكريس الانقسام وآخر هذه الممارسات طاول الطواقم من استدعاءات واعتقالات.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الإثنين "نهيب بالشقيقة مصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى

لـ 2مليون و300 ألف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها".

كما اعتبرت الهيئة هذه الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر "تعني بالنسبة لنا في الهيئة العودة لاستعمال كل أشكال الإبداعات الشعبية كافة وستنذر بانفجار الأوضاع، مشيرة إلى أن المسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤلياتنا الوطنية ودعم صمود أبناء شعبنا وليس الاندفاع باتجاه مواقف و خطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيداً".

السياسة الخارجية الأميركية الجديدة -من الصراع إلى التنافس-

تعود العلاقات الدولية اليوم إلى احتدام التنافس، الذي ترسّخ في أوروبا منذ تأسيس مجلس أوروبا سنة 1815، بعد مرحلة مخاض عسير أعقبت سقوط الإتحاد السوفياتي وظهور قوى إقليمية ودولية جديدة تبحث لنفسها عن مكانة في عالم موار بالتغيّرات والتحوّلات، ويبحث التقرير من خلال أطروحته "المركزية-الأميركية" عن إستراتجيات السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة تجاه الصين وروسيا وباقي دول العالم.

في التقرير الجديد لمؤسّسة راند، يستشرف المركز الشهير الدور الأميركي الذي يقترحه خبراؤه لصنّاع القرار في بلاد العم سام في زمن التنافس الدولي.

تعود العلاقات الدولية اليوم إلى احتدام التنافس، الذي ترسّخ في أوروبا منذ تأسيس مجلس أوروبا سنة 1815، بعد مرحلة مخاض عسير أعقبت سقوط الإتحاد السوفياتي وظهور قوى إقليمية ودولية جديدة تبحث لنفسها عن مكانة في عالم موار بالتغيّرات والتحوّلات، ويبحث التقرير من خلال أطروحته "المركزية-الأميركية" عن إستراتجيات السياسة الخارجية في المرحلة المقبلة تجاه الصين وروسيا وباقي دول العالم.

في نظر التقرير المرحلة المقبلة هي مرحلة تنافس دولي لا مرحلة صراعات عسكرية بالضرورة، ويستبطن مؤلّفوه رؤية مختلفة لطبيعة الصراع بين الولايات المتحدة والقوى الصاعدة، فالتنافس يتمثّل أساساً في ذلك السباق المحتدم حول تعزيز المكانة الإقتصادية والسياسية والمعنوية تجاه الآخرين سواء كانوا أصدقاء أو أعداء. في التنافس هناك سعي حثيث نحو تقليل مكاسب الآخرين أحياناً أو التفوّق عليهم وعلى محاولة اكتساب المنافع تجاه من يشكّلون تحدياً أو تهديداً في المصالح المتنازع عليها مثل السلطة والأمن والثروة والنفوذ والوضع الدولي.

عوامل القدرة على التنافس:

- ديمقراطية الأنظمة: لا يمكن للدول التي لا تحلّ نزاعاتها الداخلية بطُرق غير سلمية أن تحقّق تنافساً جدياً مع الآخرين لأنها فاقدة لأساس الوجود تجاه الآخرين.

- الهوية: وتمثل المعنى السياسي للقيم والحقوق والتاريخ التي تتمثّل من خلاله كل دولة طبيعة التنافس الدولي وأهدافه، فالصين مثلاً –حسب التقرير- ترى نفسها كياناً منسجماً في المنطقة الآسيوية وقادراً على التأثير وعلى الهيمنة لعدّة أسباب تاريخية وثقافية وإيديولوجية، كما ترى روسيا أنها خارج أوروبا ومستقلة عنها فيما تنظر أميركا لنفسها كحامية للقِيَم الليبرالية في العالم.

- رضى الدولة عن مكانتها في المنتظم الدولي: حيث لا يمكن للدول التي ترى نفسها قد حقّقت مكانتها المرجوّة من الدخول في أيّ سباق، فالتنافس لا يعني شيئاً لأولئك الذين رضوا من الغنيمة بالإياب.

- مجموعات المصالح المحلية والإيديولوجيات المهيمنة على السياسة الخارجية: حيث تلعب اللوبيات والجماعات الضاغِطة دوراً كبيراً في تحفيز القرارات السياسية الخارجية الداعية إلى التنافس.

- نظرة الزعماء الحاليين للتنافس: فالطابع الكارزمي للقيادات السياسية ورغبتها في التنافس أو الإحجام عنه، تظلّ مفاتيح مهمة تطبع مجالات التنافس ووسائله المتعدّدة.

محاور التنافُس الدولي:

يحاول التقرير الأميركي

أن يحدّد أهم محاور التنافس بين الدول وذلك من خلال طبيعة ساحة الصراع الدولي نفسها وهواجسها المختلفة:

الأمن والسلطة:

يشعر الواقعيّون بالقلق من أنه حتى عندما تحاول الدول أن تكون آمنة نسبياً، فإن الخطوات التي تتّخذها لضمان أمنها يمكن أن تهدّد من دون قصد دول أخرى، وهي حال تعرف باسم المأزق الأمني . التعاون أكثر خطورة، ومعضلات الأمن تزداد عندما يمكن استخدام نفس الأسلحة والمعدّات بنفس القدر من الكفاءة في العدوان كما في حال الدفاع ، فإن التكاليف المحتملة للتعاون تكون أعلى بكثير. في المقابل، يتم تخفيف المعضلة الأمنية عندما يكون من الممكن التفريق بين الأسلحة الدفاعية والهجومية وعندما تكون الإستراتيجيات الدفاعية مفيدة.

تقدّم الأدبيات المتعلّقة بالبحث عن السلطة والأمن عدّة دروس محتملة للمنافسة الحالية. وبصورة عامة ، تتنافس الدول على القوة الصلبة. في التنافس، ستولي الدول اهتماماً وثيقاً للمكاسب النسبية للخصوم. إن السعي وراء السلطة يؤدّي إلى مُعضلات أمنية، حيث يرى آخرون أن بعض الدول قد اتخذت تدابير معينة لتعزيز سمعتها الأمنية ، الأمر الذي قد يؤدّي في بعض الأحيان إلى إستجابات تصاعدية.

- المكانة والهيبة.

إن أحد الاتجاهات الرئيسة في السياسة العالمية اليوم هو العدد المتزايد من الدول التي تؤمن بأن هويتها وقوّتها وتاريخها تؤهّلها لتحمّل دور أكبر في الشؤون الدولية. العديد من الدول الكبرى، لا سيما روسيا والصين ، بل أيضاً حتى الدول "المضطربة" مثل تركيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها ، تستاء من النظام القائم بسبب هيمنة الولايات المتحدة عليه، وتشعر هذه الدول أن النظام الحالي لا يحترم كرامتها بشكلٍ كاف.

- الإزدهار الإقتصادي المادي والقوّة.

تاريخياً، رغم العلاقة بين الولايات المتحدة واليابان في الثمانينات و تحالف البلدين عسكرياً وسياسياً حول القضايا الجيوسياسية، رأى بعض الأميركيين في اليابان دولة تداول مفترسة مصمّمة على السيطرة على العديد من الصناعات.

تسعى الدول عادة لتحقيق أهداف اقتصادية ذات آثار محلية: نسب النمو، البطالة، أو التجارة، لكنها تقوم بتقييم هذه الأهداف مقارنة نفسها مع دول أخرى. وفي الواقع فإن الكثير من التنافس الاقتصادي لا يزال ودياً نسبياً، مع وجود درجة كبيرة من التعاون في القواعد والمعايير. النظام الاقتصادي الدولي لما بعد الحربين يبدو أكثر تنظيماً بسبب توحّده التدريجي حول نموذج مشترك للمنافسة الاقتصادية المعتدلة.

يمكن للمنافسة الدولية الإقتصادية أن تكون أكثر عدوانية. ورغم أن مصطلح "الحرب الإقتصادية" عادة ما يُعبّر عن العمليات العسكرية التقليدية في زمن الحرب، فإنه اليوم يعبّر عن استراتيجيات جديدة للصراع والتنافس، فهدف الصين هو أولاً وقبل كل شيء اقتصادي، وهذا يحقّق مستوى معيناً من التطوّر يكسبها ميزة نسبية تجاه الولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا المتقدّمة.

- الموارد.

تسعى الدول أيضا للسيطرة على الموارد. تقليدياً، عندما شكّلت المواد الخام عنصراً مهماً في سلطة الدولة، كان هذا مصدراً أساسياً للصراع بين الدول، لكن هذا الوضع تغيّر في السنوات الأخيرة، رغم أنه لازالت في العالم النامي بعض الدول معتمدة على تصدير المواد الخام. لذلك فالمنافسة بين الدول على الموارد لا تزال قضية مستمرة.

- السيادة والمسائل الحدودية.

تصارعت الأمم تقليدياً على الأراضي والأقاليم بناء على رؤيتها لنطاق سيادتها، إلا أنه يُلاحظ انخفاض حدّة المنافسة الحدودية إلى حد ما في السنوات الأخيرة، بسبب سيادة مفهوم السلامة الإقليمية رغم أنها لازالت حاضرة.

- القِيَم والإيديولوجيات:

تمثل القِيَم والإيديولوجيات حسب هذا التقرير عاملاً مهماً من عوامل التنافس بسبب تأثيرها المباشر على تمثّل الدولة لنفسها في الوعي الجمعي وعلى المكانة التي تود الوصول إليها، فالتنافس يعبّر عن عدم رضا تجاه المقارنة بين التاريخ والحاضر أحيانا أو بين الأهداف الإيديولوجية التي تبتغيها دولة كالصين والمكانة الدولية التي تحظى بها حالياً مثلاً.

- القواعد والنظم والمؤسّسات في النسق الدولي الشامل.

بمرور الوقت ، يزداد غضب القوى العظمى بسبب الهيمنة المؤسّساتية الأميركية على القواعد والنظم الدولية. وعلى نحو متزايد، فإن التنافس في ما يتعلق بقيادة النظام السائد قد يصبح مركزاً على تأسيس بدائل للقواعد والأعراف والمؤسّسات التي يسيطر عليها الغرب في عالم ما بعد الحرب. وتعمل الصين وروسيا على إنشاء مؤسّسات موازية في هذا الإطار.

دعم الولايات المتحدة للثورات الديمقراطية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية، يهدّد كسلوكيات عدوانية استقرار النظام الدولي، رغم ذلك لا يحفل المسؤولون الأميركيون إلى قبول تكافؤ سلوكهم "التنقيحي" لتقدير حقيقة أن الدول المتنافسة الرئيسة ترى الخطاب والسلوك الأميركيين تهديداً محتملاً.

فرضيات:

في مقابل المحاور التنافسية، يقدّم التقرير مجموعة من الفرضيات المستخلصة من هذا التشخيص :

- المنافسة لن تكون بين جميع الدول غالباً، بل فقط بين مجموعة منها.

- المنافسة الأساسية ستكون بين مهندس النظام العالمي: الولايات المتحدة من جهة والصين من جهة أخرى، خصوصاً مع تصاعد النزعة النديّة للصين. ورغم الطابع السلمي لهذه المنافسة إلا أن العوامل الإجتماعية والأيديولوجية وتصوّرات الهوية قد تفتح سيناريوهات الصراع.

- صعود أشكال متعدّدة من التنافس تستوجب إستراتيجيات متعدّدة لا استراتيجية واحدة.

- إدارة الصراعات الإقليمية من طرف أميركا من دون خوضها.

- في الوقت الحالي يركّز التنافس على الطموحات والمظالم وعلى الازدهار الإقتصادي والميزة التكنولوجية والنفوذ الإقليمي بدلاً من الغزو أو اللجوء المعتمد والمقصود إلى الحرب الواسعة النطاق.

قد يكون الهدف الرئيس هو البحث عن استعادة المكانة الوطنية للدولة في السياسة العالمية.

- التنافس سيكون أساساً في مجالات غير عسكرية ذات فائدة وطنية ( التكنولوجيا- الإقتصاد)

- ضرورة تنسيق الولايات مع حلفائها الأيديولوجيين.

- الدول المستبدّة تسعى لتقوية نفوذها خارج أرضها، وتوظيف وسائلها الاقتصادية والدبلوماسية في الصراع.

- المرحلة الجديدة ليس فيها رابح ولا خاسِر بقدر ما فيها تنافس أو تعاون. فالفوز يعني أن هناك وقتاً لنهاية الصراع أو رهانات يجب تحقيقها بينما التنافس تدافع مفتوح النهايات.

خلاصات:

يمثّل هذا التقرير توصيفاً جديداً لطبيعة العلاقات الدولية كما يتصوّرها الأميركيون، ويخلص قارئ التقرير إلى هذا التوجّس الكبير الذي أصبح ينظر به الأميركيون تجاه التوسّع الصيني الهادئ والقوي.

ويبدو أن هناك قناعة متزايدة لدى الخبراء الأميركيين في أن السنوات المقبلة ستكون سنوات " الحرب الإقتصادية بلا منازع". الحرب الإقتصادية Economic warefare ، لا بالمعنى التقليدي للحرب العسكرية التي توظّف الإقتصاد في جانب منها، لكن بمعنى التنافس السلمي على المكانة والريادة العالميتين التي أصبحت تهدّدهما إقتصادياً القوى الإقليمية الصاعدة في الشرق والغرب. التنافس الثقافي والإقتصادي الذي يستلهم من التاريخ والهوية ومن توجّهات القادة السياسيين ومن التسارع نحو السيطرة على الأسواق والموارد الطبيعية، يجعل أميركا أكثر إصراراً على حماية نظامها الإقتصادي وقيمها الليبرالية.

إيران وتركيا:

يبدو أن السياسات التركية والإيرانية هدّدت إلى حد كبير المكانة والوضع الأميركي في المنطقة، ويبدو أن الصراع حول القيم الليبرالية الجديدة الذي تدعمه أميركا من خلال السعودية الذي يمثل وجهاً آخر لمنافسة تركيا وإيران.

من جهة أخرى تبرز التوجّهات الجديدة لإيران، التي عزّزت دعمها الإقتصادي للميزانية عن رغبة أكيدة في الولوج لعصر التنافس الإقتصادي في زمن الصفقات حيث تمثّل دول الخليج في هذا السياق القفّاز الإسلامي لمشاريع البترودولار الأميركي الذي تنافس به الولايات المتحدة هذه القوى الصاعدة.

من جهة أخرى لا تبدو سياسات إيران بعيدة كل البُعد عن السياق الجديد الذي توطّئ له الولايات المتحدة في العالم والذي أسهمت الصين إلى حد كبير في فرضه على أنماط الصراع. لقد اكتشفت و.م.أ أن إصرارها على البقاء في زعامة "العالم الحر" سيكلّفها الكثير مقابل المنافع التي يحظى بها منافسوها وهم متحرّرون من القيود والأثقال التي تفرضها هيبة ومكانة العم سام.

إيران وروسيا والصين ودول أخرى بما فيها تلك المحسوبة على المحور الأميركي كتركيا وألمانيا أصبحت تبحث عن تعزيز وضعها ونفوذها في هذا السياق أيضاً. إن أميركا اكتشفت أنها ستخسر على المدى البعيد مكانتها إن تركت خصمها الصيني خارج التبعات.

إسرائيل:

لا يرضى الكيان الصهيوني عموماً عن الصبغة التنافسية التي تتّجه نحوها الولايات المتحدة، لكن عموماً سيظل الطابع التكاملي بين سياستي الدولتين حاضراً بقوة.

فور إنسحاب الولايات المتحدة من سوريا، ذكر نيتنياهو بوجوده العسكري في المنطقة من خلال قصفه المباشر، فإسرائيل ترى أن الصراع مع إيران ومحور الممانعة لا يرتبط بالمصالح الإقتصادية أو مناطق النفوذ بقدر ما يرتبط بعوامل عقدية يجب كسرها بالقوّة.

وظّف نيتنياهو التطبيع الإقتصادي لجرّ الخليجيين نحو الإعتراف بالقدس وإعلان الخفيّ من العلاقات، لكن في نفس الوقت يبدو أن الرغبة الصهيونية في إحتلال الأردن والتواجد بشكل مباشر في المنطقة الخليجية لازال لازمة واضحة في استراتيجيات السياسات الإسرائيلية التي تقدّم نفسها كمنافس إقليمي على النفوذ ضد كل من إيران وتركيا.

إفريقيا والمنطقة المغاربية:

يبدو الدور الإقتصادي الألماني واضحاً في المنطقة بتعيين الرئيس الألماني السابق كوهلر مبعوثاً شخصياً للأمين العام في الصحراء الغربية وعنواناً لدخول منافس جديد لفرنسا في القضية وفي مصير أفريقيا الفرنكفونية في زمن السلم الإقتصادي. من جهة أخرى ركّز جون بولتون في خطاب برغماتي صريح حول مشروع " إزدهار إفريقيا"، على شعار أميركا أولاً في المنطقة، وأكّد أن "كل ما نريد القيام به في الصحراء الغربية هو إجراء استفتاء على 70،000 ناخب. بعد 27 عاماً ، لا يزال وضع الإقليم غير محسوم ... أليس هناك طريقة لحل هذه المشكلة".

يعكس التبرّم الأميركي هذا عن عدم الرضا عن جهود الأمم المتحدة، فالإستراتيجية الجديدة في أفريقيا جعلت منها ساحة تنافس أساسي ضد الصين وروسيا، بل وحتى تجاه دول صديقة كفرنسا مثلاً.

زمن الصفقات الذي أعلنه ترامب من الرياض، تعلنه اليوم أميركا في القارة السمراء التي يرى الكثير من الخبراء الإقتصاديين أن أوان التوجّه نحوها كسوق إستهلاكي وكمجال نفوذ إقتصادي قد آن، خصوصاً مع تطوّر البنيات التحتية لبعض الدول كجنوب أفريقيا وكينيا وإثيوبيا.

بين المغرب والجزائر لا زال الصراع على النفوذ في إفريقيا محتدماً، ومثلّت صفقات الغاز الأخيرة التي تمّ توقيعها في الرباط والجزائر مع نيجيريا وجهاً واضحاً لهذا التنافس الذي ربما يبحث فيه كل من البلدين من خلال الموارد الخام (الفوسفاط والبترول) والإستثمارات المشتركة مع دول أفريقيا وفي أسواقها إنهاك نفسه في إثبات مكانته تجاه الآخر، في زمن غياب المشروع المغاربي المجهض.

أحمد فال السباعي، باحث متخصص في الدراسات الاستراتيجية في المغرب

مؤشرات توتر العلاقات بين الرياض والرباط

أكد غياب المغرب للمرة الثانية عن المشاركة في مناورات عسكرية، تشارك بها 6 دول عربية بقيادة سعودية، توتراً صامتاً تعرفه العلاقات بين الرباط والرياض، ونأي المغرب عن السياسات الخارجية السعودية، وفي بعض الأحيان الذهاب بعيداً في التعبير عن عدم ارتياحه لهذه السياسات.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية عن انطلاق مناورات عسكرية بحرية، تشارك فيها 6 دول عربية، هي السعودية ومصر والأردن والسودان واليمن وجيبوتي، لمدة 5 أيام، وتهدف إلى "تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة"، ولم تُذكر المغرب، ودون أن تعلن الرباط سبب غيابها للمرة الثانية عن هذه المناورات، ولم تشارك المغرب في مناورات عسكرية أو عمل عسكري تشارك به السعودية منذ 2016.

ونفى مصدر عسكري مغربي الأسبوع الماضي "مشاركة مغربية في قوات عربية بقيادة السعودية متجهة نحو الأراضي السورية"، فيما يشبه الرد على تحركات الجيش التركي، وقال: "إن تحركات القوات المسلحة الملكية خارج أراضي المملكة فيما عدا التدريب والتمارين العسكرية، تكون محطّ بلاغات رسمية من القيادة العامة للجيش المغربي، طبقاً للأعراف المغربية والديمقراطية"، وأوضح أنه "لا مصلحة للمغرب في المشاركة في نزاع غير واضحة أطرافه وأسبابه"، وأن "المغرب يحترم مواثيق الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأرجعت مصادر دبلوماسية مغربية عدم المشاركة المغربية إلى عدم ارتياح الرباط للسياسة السعودية تجاه عدد من الملفات، منها ما يتعلق بدول الجوار السعودي أو له علاقة مباشرة بالمغرب.

وقالت المصادر: إن بداية عدم الارتياح جاءت من محاولة السعودية عرقلة اتصالات بين المغرب وجماعة أنصار الله من أجل تسلّم جثمان طيار مغربي سقطت طائرته في اليمن في أيار/ مايو 2015، وإن المغرب نجح من خلال طرف ثالث بتسلم الجثمان وقرر بعدها عدم مشاركته من خلال سرب طائرات أف 16 كانت ترابط في الإمارات أثناء الغارات على الأراضي اليمنية، دون أن يعلن رسمياً الانسحاب من التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يشن حرباً على اليمن منذ 2015.

وتحوّل عدم الارتياح المغربي من السياسة السعودية إلى انزعاج بعد قيادة الرياض تحالفاً عربياً لمحاصرة قطر، وقرر المغرب انتهاج سياسة الحياد بعيداً عن قرار السعودية بفرض حصار على قطر حيث أرسل المغرب طائرة محملة بمواد غذائية طبية، إشارة إلى عدم انسياقه وراء الرياض واستعداده للعب دور الوسيط ودعم الوساطة الكويتية.

وعرفت العلاقات السعودية المغربية توتراً حين تولّت الرياض الدفاع عن احتضان أمريكا مونديال 2026 على حساب المغرب، وذهبت بعيداً في حشد المؤيدين لأمريكا.

وشنّ الإعلام السعودي والقريب منه حملة ضد المغرب لتبرير عدم التصويت لمصلحة المغرب، وهو ما دفع المغرب إلى الاعتذار عن المشاركة في اجتماع لوزراء الإعلام في دول التحالف العربي في اليمن.

والتقى العاهل المغربي الملك محمد السادس في باريس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في عشاء برفقة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي نشر تدوينة على حسابه في تويتر، كإشارة إلى صفاء العلاقات، وهو ما لم يثبت بعد أن تمسكت الرياض بموقفها المناهض لاحتضان المغرب لمونديال 2026، وتأكد الفتور في العلاقات حين رفض المغرب الدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جريمة اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، رغم زيارة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي إلى المغرب، ولقائه بالملك محمد السادس.

البشير لمطالبيه بالتنحي: استعدوا لانتخابات 2020

دعا الرئيس السوداني عمر البشير، السبت، من يطالبونه بالتنحي عن السلطة، إلى الاستعداد لخوض انتخابات 2020 المقبلة للوصول إلى الحكم.

وأضاف البشير في مقابلة مع تلفزيون "المستقلة" (خاصة مقرها لندن) "نحن لدينا تفويض شعبي وأتينا إلى الحكم عبر انتخابات أشرفت عليها مفوضية معترف بها من كل القوى السياسية".

وأشار إلى أن "الدستور الموجود حاليا متفق عليه من قبل جميع القوى السياسية".

وشدد البشير على أنه" يؤدي عهده مع الشعب للعمل على توفير سبل العيش الكريم والأمن ونخدم البلاد".

واستطرد "في ظل الاضطراب الدولي والإقليمي والاستهداف (دون تحديد) نحن نسعى لتأمين العيش للشعب السوداني وتوفير الأمن".

ووصف خطوة أحزاب جبهة التغيير الوطنية التي تعتزم تقديم مذكرة تطالبه بتكوين مجلس سيادة إنتقالي لتسيير شؤون البلاد بأنها "جاءت من قيادات حزبية تم إعفاءاها من الوزارات".

والثلاثاء الماضي أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" (23 حزبا من ضمنها حركة الإصلاح الآن) المشاركة في الحوار الوطني، عزمها تقديم مذكرة إلى الرئيس عمر البشير، تطالبه فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي، لتسيير شؤون البلاد" وتشكيل حكومة انتقالية.

ومضى بالقول" هذا بيان (في إشارة للمذكرة) من أناس غير مفوضين من الشعب".

وفي رده على من يتهمونه بـ"الدكتاتورية"، قال "لو كنت دكتاتورا ومتكبرا على الشعب لما حظيت بتلك الحفاوة والاستقبالات الشعبية الحافلة التي لقيتها في ولاية الجزيرة (قبل أسبوعين) وغيرها من المناطق".

وتابع "الشعب السوداني لا يعرف النفاق (..) أنا لا قول إن كل الشعب يقف معي، هنالك أقلية ليست كذلك".

وحول الدعوات للخروج في تظاهرات تطالب بتنحيه، قال الرئيس السوداني إن "الشباب لم يتجابوا مع تلك الدعوات لأنها غير مقنعة بالنسبة لهم".

وحول التقارير الإعلامية والاتهامات "بعدم خضوع شخصيات مقربة من الحكومة لمحاكمات الفساد"، قال البشير إن" الحكومة تعمل على محاربة الفساد دون وضع اعتبار للشخصية التي تدور حولها التهم".

واستدرك قائلاً" وجهت تهمة لأحد الوزارء (دون تسمية) وأنا كنت أعرف أنه بريء ولم أتدخل لتبرئته إنما تركت ذلك الأمر للمحكمة التي أقرت بذلك".

وأضاف "في وقت سابق وجهت تهم فساد لرجل الأعمال السوداني فضل محمد خير، وهو صديق شخصي لي، وأيضاً لم أتدخل لحمايته أو توفير الدعم له".

ومنذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد البلاد احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.

ووفق الحكومة فإن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 19 قتيلا، فيما أصيب 219 مدنيا و187 من القوات النظامية.

ومنذ اندلاع التظاهرات، نظم تجمع المهنيين السودانيين (مستقل يضم مهنيين ونقابيين) موكبين لتسليم القصر الرئاسي مذكرة تطالب الرئيس عمر البشير بالتنحي، تحولا إلى تظاهرات وسط الخرطوم وقرب القصر الرئاسي، فيما دعا إلى موكب آخر غداً الأحد.

اجتماع الجامعة العربية الأربعاء يبحث إعادة العلاقات مع سوريا

كشفت معلومات أن اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين يوم الأربعاء القادم "سيبحث إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا".

وبحسب مصادر الميادين فإن الآراء في الجامعة حول عودة سوريا إليها مقسومة إلى مجموعتين؛ الأولى تدعو إلى إعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر خلال اجتماع المندوبين، بينما تريد المجموعة الثانية أن يسمح الاجتماع بإعادة عمل السفارات وتأجيل عودة سوريا إلى القمة المقبلة.

كما كشفت معلومات أن لبنان طلب رسمياً إدراج هذا الأمر في اجتماع الغد لدعوة الرئيس السوري إلى القمة العربية الاقتصادية في بيروت.

وكانت صحيفة "الأهرام العربي" كشفت اليوم السبت، نقلاً عن مصادر قولها، إن "الكثير من الدول العربية، بما فيها دول خليجية، تتجه للتوافق على إعادة العلاقات بين الجامعة العربية وسوريا".

وقالت المصادر إنه "لم يستقر الجميع على موقف موحد حتى الآن، لكن المؤكد وفق جميع المصادر أن عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية مسألة وقت".

هل يسعى الأردن للخروج من عباءته التقليدية نحو تحالفات جديدة؟

حافظ الأردن خلال السنوات الماضية، على تمسكه بتحالفاته التقليدية، المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية كداعم أول للمملكة، إضافة إلى دول الخليج( الفارسي).

وفي فبراير / شباط الماضي، وقع الأردن والولايات المتحدة مذكرة تفاهم حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تقدم واشنطن بموجبها مليارا و275 مليون دولار أمريكي مساعدات سنوية لعمان على مدار 5 سنوات، بقيمة إجمالية تصل إلى ستة مليارات و375 مليون دولار.

كما أعلنت دول الخليج خلال اجتماعها في "قمة مكة" عقب احتجاجات شهدها الأردن في مايو/ أيار الماضي، تقديم حزمة مساعدات اقتصادية لعمان يصل إجمالي مبالغها إلى 2.5 مليار دولار.

قطر هي الأخرى، أعلنت منفردةً في يونيو/ حزيران الماضي تقديمها حزمة استثمارات في الأردن بقيمة 500 مليون دولار، وتوفير 10 آلاف فرصة عمل للشباب الأردني بالدوحة.

إلا أن تلك المساعدات مجتمعةً لم تمكّن الأردن من تفادي أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد، فاقمتها أحداث المنطقة، وما نجم عنها من أثر واضح على اقتصاد المملكة.

ويعد الأردن من أكثر الدول تأثرًا بما تشهده سوريا، حيث يستضيف على أرضه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل الثورة السورية بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.

الحكومات الأردنية أصدرت العديد من القرارات الاقتصادية التي أثارت ردود فعل واسعة في البلاد، تمثلت باحتجاجات شعبية، رافقت إصدار قانون ضريبة الدخل المعدّل.

ولم تأت تلك القرارات جزافا، وإنما جاءت لسد العجز في موازنات الدولة المتتالية، وبلغ عجز الموازنة لعام 2019 نحو 910 مليون دولار، وفق ما أعلنته الحكومة.

واعتبر الأردنيون في فعالياتهم الاحتجاجية التي شهدتها البلاد خلال العام 2018، أن القرارات الحكومية تطال جيوبهم بشكل مباشر، ما دفعهم لإعلاء شعار "تغيير النهج" في مطالبهم.

** البحث عن حلفاء جدد

وسط تلك المطالبات، بدأت الحكومة الأردنية توسّع نطاق علاقاتها الدولية؛ في محاولة على ما يبدو للبحث عن حلفاء جدد، يساعدونها في الخروج من مأزق اقتصادي، طال أمده.

من أنقرة إلى بغداد، جاءت تلك الانطلاقة، بزيارة عمل رسمية قام بها رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إلى تركيا في 26 ديسمبر/ كانون الأول، كان النهوض بالعلاقات الاقتصادية على سلم أولوياتها.

وكان الأردن قرر في مارس/ أذار الماضي، وقف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا؛ لـ "عدم جدواها الاقتصادية"، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل كبيرة بالنسبة للقطاع التجاري، الذي اعتبره "خاطئا" في ظل إغلاق البوابات الرئيسية أمام منتجاته عبر سوريا والعراق، اللتين تشهدان ترديا في الأوضاع الأمنية.

تدرك عمان تمام الإدراك أن تركيا من أهم دول الإقليم على المستوى الاقتصادي، لكنها كانت تتوقع فائدة أكبر من اتفاقية التجارة بينهما، ما دفع لقرار إلغائها، فيما يقول خبراء إن دولا خليجية كانت وراء إلغاء الاتفاقية.

تنسيق أردني تركي عالي المستوى على مختلف الأصعدة بين البلدين، شهده عام 2018، خاصة فيما يتعلق بأزمات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية.

بل تعدى ذلك لمساهمة تركية في دعم المملكة بمحاربتها لقضايا الفساد، عندما سلّمت أنقرة المتهم الرئيس في القضية المعروفة إعلاميا بـ "مصنع السجائر"، عوني مطيع، في 18 ديسمبر/ كانون الأول.

أيقن الأردن بأن تركيا حليف استراتيجي ومهم في المنطقة، ومن هنا جاءت زيارة الرزاز، كأول زيارة خارجية له منذ توليه مهام عمله في يونيو/ حزيران الماضي.

أعقبت زيارة الرزاز لتركيا، إعلان وزير خارجيته أيمن الصفدي، عن اتفاق البلدين على إطار للتبادل التجاري كبديل عن الاتفاقية الملغاة، وهو ما فسره مراقبون بحرص كلا البلدين على ديمومة العلاقة بينهما، والرقي بها إلى مستويات متقدمة.

أما العراق البلد الغني بالنفط والبوابة التجارية المهمة للأردن، فكان الوجهة الثانية لـ"الرزاز"، حيث قام بزيارة بغداد على رأس وفد وزاري كبير في 28 ديسمبر/ كانون الأول.

وكان الأردن قد فقد منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أهم الأسواق التجارية له، فضلا عن كميات النفط الكبيرة التي كان يحصل عليها بأسعار تفضيلية.

وبعد أن بدأت بغداد باستعادة عافيتها، أعادت المملكة جارتها الشرقية إلى دائرة الاهتمام.

العراق ليس أقل حرصا من الأردن على إعادة العلاقات مع عمان إلى ذروتها، فقد بادر الرئيس العراقي برهم صالح، بإجراء أول زيارة له إلى عمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تبعها زيارة أخرى لنائب رئيس الوزراء وزير المالية العراقي فؤاد حسين، في 19 ديسمبر.

**التفكير داخليا أولا

بدري الماضي، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية (حكومية)، يرى أن "الاحتجاجات في الأردن يفترض أنها ستدفع باتجاه التفكير داخليا قبل البحث عن تحالفات دولية جديدة أو قديمة".

ويقول "الماضي" في حديث: "على الحكومة الأردنية أن تعيد تقييمها للأمور استراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط، وإن ما يجري يستدعي التفكير بعمق في ضرورة الاعتماد على المشروع الداخلي".

ويستدرك "إن المساعدات والهبات أصبح من الصعوبة بمكان الاعتماد عليها؛ بسبب تغير الظروف الداخلية للدول المانحة".

ويعتبر "أن دور الوساطة الذي كان يلعبه الأردن سابقا لم يعد يحظى باهتمامات دول الجوار؛ كونها تستطيع أن تمرر رسائلها دون وساطة الأردن الذي لعب هذا الدور باحتراف".

ويشدد الخبير السياسي أنه "على الأردن الالتفات للمشروع الوطني، ومن ثم البحث عن علاقات اقتصادية جديدة دون التخلي عن تحالفاته القديمة، مما يتيح الفرصة له للتحرك بمرونة أكثر".

ويوضح: "يبدو أن مؤشرات التنويع بدأت تظهر، بحيث أن هناك توجهات جادة لإعادة التفاوض مع تركيا حول العلاقات التجارية بين البلدين، كما أن هناك تحركات جادة تجاه علاقات اقتصادية مميزة مع العراق".

** محددات تحكم التحالفات

الخبير الاقتصادي مازن مرجي، يؤكد "أن الأردن محكوم بتحالفاته الخارجية بمجموعة من المحددات الأساسية التي تحكمه سياسيا واقتصاديا".

ويلفت مرجي إلى أن "القضية الفلسطينية تتربع على رأس تلك المحددات والارتباط المباشر بها لكل الأسباب المعروفة تاريخيا".

ويضيف: "الأردن محكوم لمحدد ثاني يتمثل بقدراته الاقتصادية وقدرته على التقدم والانجاز الاقتصادي، ضمن المعطيات المتوفرة، ونمط الفكر الاقتصادي الذي يحكم الاقتصاد الأردني".

ويشير "أن المحور الإقليمي وعلاقته وتداخله مع الجوار القريب والبعيد من حيث اعتماد الأردن عليه تجاريا واقتصاديا وبشريا، ومن ثم ما يحدث في هذه الدول من حروب وازدهار وتراجع وأي تغيّرات، تؤثر على المملكة سلبا وإيجابا".

أما المحدد الرابع وفق مرجي، فهو "اعتماد الأردن بنسبة عالية لا تقل عن 30% على موارد خارجية لدعم موازنته واقتصاده، من خلال المساعدات والمنح الخارجية".

ويعتبر مرجي أن "العراق من الشركاء الأساسيين للأردن، باعتباره سوقا قريبا وعمقا استراتيجيا اقتصاديا له، وهو تقليديا من أهم أسواقه"، مضيفا "ولكننا خسرناه بعد الحرب هناك".

وعن العلاقات مع تركيا، يبيّن الخبير الاقتصادي أنه "يدخل بها عنصر التجاذب، وعلاقتنا بها كانت دائما جيدة بشكل عام، وكثير من مستورداتنا تأتي من هناك".

ويتابع: "ما حدث من إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا كان بنظري خطئا، لأن الاتفاقيات عندما تعقد يجب أن تحترم، لأنه من المفترض أن تكون مبنية على مصالح مشتركة للطرفين".

ويؤكد مرجي أن "إلغاء الاتفاقية لم يأت لأسباب فنية، وإنما تجاوز ذلك"، مضيفًا: "أعتقد أن ذلك كان بضغوطات مباشرة من السعودية".

وقرر الأردن، في مارس/ آذار الماضي، إيقاف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، في خطوة أرجعها آنذاك إلى ما قال إنه عدم تحقيق النتائج المرجوة من الاتفاقية.

وجرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وتركيا، في ديسمبر/ كانون الأول 2009، وبدأ العمل بها في مارس/ آذار 201، فيما دخل إلغاء الاتفاقية حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويقول مرجي: "تركيا من الدول الإقليمية الكبرى ذات تأثير سياسي واقتصادي وعسكري.. الأردن له دور وظيفي في المنطقة ويستطيع أن يقوي هذا الدور من خلال حفاظه عليه خاصة فيما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية".

واستطرد "علاقتنا مع تركيا مبنية على المصالح الإقليمية، وأنقرة من أبرز الداعمين في هذا الجانب".

ومع ذلك، يلفت مرجي إلى أن "الأردن لا يستطيع أن يقرر أن يكون حليفاً لتركيا، بالشكل المتعارف عليه"، إلا أنه وصف العلاقة على المستوى الاقتصادي والسياسي والصداقة بـ "المميزة".

وفي ذات السياق، تساءل الخبير الأردني: "ماذا تقدم تركيا للأردن كي تجذبها لها حتى تكون حليفا استراتيجيا قويا ومقربا؟".

** الخروج من العباءة الأمريكية

فيما يلفت الخبير الاقتصادي معن القطامين، إلى أن "الأردن يجب أن يسعى لتمتين علاقاته مع أي دولة في الجوار".

ويضرب القطامين مثالًا على ذلك سوريا، مُبينا بأن "اقتصادنا قبل الربيع العربي (عام 2011) كان مرتبطا بسوريا باعتبارها سوقا تقليديا للصادرات الأردنية".

وفي 15 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعاد الأردن وسوريا فتح المعبر الحدودي بينهما، بعد إغلاق دام 3 أعوام.

وينوّه القطامين بأن "الأردن لا يحاول الخروج من تحالفاته التقليدية"، معتبرا أن "إعادة فتح الأردن سوق العراق وسوريا والتطور الكبير في العلاقة مع تركيا، لا يعني أن عمان ستخرج من العباءة الأمريكية".

وعلى مستوى علاقات الدول الخليجية يبلاده، وصفها القطامين بـ"الفاترة"، إلا أنه يؤكد أنها "لا تزال جيدة خاصة مع السعودية".

ويشير أن "المعونات التي تحصل عليها الأردن تراجعت من الجميع، والخيار التركي والعراقي والسوري ممتاز جدا، وهو نوع من التنويع وليس التخلي عن العلاقات التقليدية".

واخفض لهما جناح الذلّ

الإنسان بطبعه يخاف السطوة والقوة، ويستغلّ الضعف... لدرجة أنّه قد يستغل ضعف أكثر الناس إكراماً له.."الأم والأب".

فعندما يشتدّ عود الإنسان، وتظهر قوته التي استقاها من قوتهما وشبابهما، يخال نفسه أعلى منهما..

ولذلك، أصبحنا نشهد صراخ الشاب في وجه أمه، ونعته إياها بالجاهلة و... وبتنا نسمع رأيه بأبيه بأنه خُلق في عصر الجاهلية...

من هنا صار لزاماً طرح السؤال التالي: في عصر الحداثة والثقافة المادية الوافدة وما تحمله من قيم بعيدة عن روح الأخلاق الرحيمة: أين صار برّ الوالدين؟!

لآلئ قرآنية:

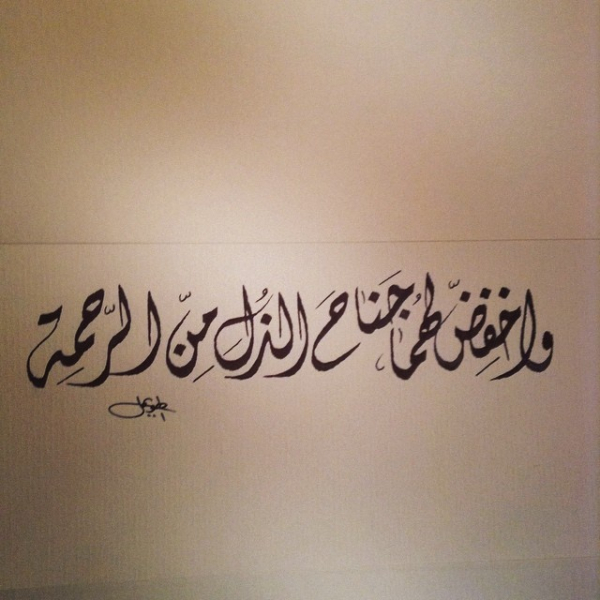

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيماً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِير﴾/ سورة الإسراء، الآيتان 23-24.

تحضر هذه الآيات في ذهن المسلم مباشرة عندما يسمع بموضوع برّ الوالدين، وتجدر الإشارة إلى لآلئ خبّأتها هذه الآيات:

أولاً: ما هو الإحسان إلى الوالدين؟

قرن الله سبحانه وتعالى عبادته بالإحسان إلى الوالدين والبرّ بهما، وأردف تعالى الإحسان إليهما بعد ذكر عبادته. فكما إنّ عبادته واجبة، كذلك الإحسان إليهما واجب. وكما إنّ عبادته سبحانه وتوحيده من أعظم الأمور، والشرك به من أكبر الكبائر، كذلك الإحسان إلى الوالدين عظيم، وعقوقهما من أكبر الكبائر التي توعّد عليها بالنار بعد الشرك. مضافاً إلى الإحسان، قرن الله شكره بشكر الوالدين في قوله تعالى:﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾/ سورة لقمان، الآية14؛ لأنّ شكرهما عبادة له تعالى على نعمة التربية، وعبادته شكر له على نعمة الإيمان.

والمراد من الإحسان حسن الصحبة في كافة شؤون حياتهما، والامتثال لأمرهما، إلى درجة استغنائهما عن الطلب. فعن الإمام الصادق(عليه السلام) عندما سُئل ما هو الإحسان، في تفسير الآية أجاب: "الإحسان أن تحسن صحبتهما وأن لا تكلّفهما أن يسألاك شيئاً مما يحتاجان إليه، وإن كانا مستغنيين"1.

ثانياً: هل يجب أن يكونا مسلمَين لنحسن إليهما؟

قال الله تعالى: ﴿وبالوالدين إحسان﴾، حيث ذكر كلمة الوالدين مطلقة، وهذا يدلّ على أنّ البر بهما والإحسان إليهما واجب، سواء أكانا مسلمين أم كافرين؛ فالإيمان والإسلام ليسا شرطين في ذلك. وبرّ الوالدين من الأحكام العامة الواجبة في الإسلام وفي جميع الأديان، لقوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ﴾/ سورة العنكبوت، الآية8. فإنّ طاعة الوالدين واجبة في جميع الموارد، باستثناء مورد واحد وهو الشرك بالله.

ثالثاً: إظهار المودة

الإحسان إلى الوالدين لا يكون ببذل المال والإنفاق عليهما فقط؛ بل يكون بالمحبّة الخالصة لهما، والأدب في التعامل معهما، والاهتمام بهما، وإظهار العطف والحنان عليهما.

رابعاً: تخصيص الرعاية بحالة الكبر

أمرنا الله عزّ وجلّ بالبرّ بهما عند الكِبر بصورة خاصة، وأكّد على ذلك باستخدام نون التوكيد في الفعل المضارع "يبلغنّ". والبلوغ هو وصول الأمر إلى تمامه. ففي هذه المرحلة يتغيّر حالهما من القوة إلى الضعف، وهي أشقّ الحالات التي يمرّ بها الإنسان فيشعر بالنقص، وعدم القدرة على القيام بشؤون نفسه.

خامساً: ما المقصود بـ ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ﴾؟

على الولد أن يخدم والديه بنفسه، بإظهار حبّه وعطفه وحنانه عليهما، ورعايتهما في منزله وفي كنفه وكفالته2، وعدم إيوائهما في المستشفيات ودار العجزة بل يقوم بخدمتهما في بيته، وتحت إشرافه؛ فـ "عندك" مكان تستخدم في اللغة للدلالة على المكان.

سادساً: عدم التمييز بين الأب وبين الأم ﴿أحدهما أو كلاهم﴾

تكون حالة الوالدين النفسية في حالة الكبر واحدة؛ فالأم منبع العطف والود والحنان، تحتاج إلى الرحمة في حالة الكبر، وكذلك الأب الذي كان ربّ البيت ومعيله الأول في أيام نشاطه، يحتاج الآن إلى الاهتمام والرعاية والحنان، كما يحتاجان إلى تفهّم ولدهما لهذه الحاجات.

سابعاً: حرمة عقوق الوالدين في أبسط صورها: ﴿فلا تقل لهما أفٍ﴾

الأفّ كلمة تبرّم تدل على السخط، وهي: "اسم فعل يدلّ على التكرّه والحزن والتضجّر"3. ﴿ولا تنهرهم﴾ وهي صورة أشدّ، فالنَّهَر هو الزجر، والغلظة، والطرد، ورفع الصوت4، بحيث يكثر الولد الضجر فيُظهر غضبه على أبويه. لهذا نهانا الله عزّ وجلّ عن قول الأفّ، ولو كان هناك كلمة أدنى منها لذكرها سبحانه5.

ومن نماذج عقوق الوالدين في القرآن الكريم ما ورد في قصة إخوة يوسف(عليه السلام)، عندما قالوا لأبيهم يعقوب(عليه السلام): ﴿قَالُواْ تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ﴾/سورة يوسف، الآية 85.

والحرض الإشراف على الهلاك6. في المقابل نجد نموذجاً مختلفاً، يبيّن برّ الوالدين بأجمل صوره، وهو قول إسماعيل(عليه السلام) لأبيه عندما أبلغه بأمر الله سبحانه: ﴿ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾/سورة الصافات، الآية 112، حيث أجاب مستسلماً لأمر الله تعالى، ومطيعاً لأمر أبيه إبراهيم(عليه السلام).

ثامناً: القول الحسن

الإحسان إلى الوالدين لا يكفي دون القول الحسن؛ الذي يعزّز الروابط العاطفية؛ فالكلام الحسن والجميل يستدر رحمة الوالدين ورضاهما في أشدّ حالات الاختلاف والنزاع. ومن القول الكريم عذوبة الصوت ورقّته، وحلاوة المنطق في الحوار. بل قد يتحقّق بالابتسامة اللطيفة، والنظرة الرحيمة التي تُنسي الوالدين آلامهما، وتخفّف من أحزانهما، وتشعرهما بالفرح والسعادة. ومن القول الحسن أيضاً احترامهما بعدم مناداتهما بأسمائهما. وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ احترام الوالدين واجب في جميع الأحوال، حتى لو تعرّض الولد للإساءة أو الضرب من جانبهما. وهذا ما أشار إليه الإمام الصادق(عليه السلام) في الحديث حيث قال: "إن ضرباك فقل لهما، غفر الله لكما"7.

تاسعاً: التواضع للأبوين

وقد عبّرت عنه الآية بـ "خفض الجناح"، وهو كناية عن المبالغة في التواضع والخضوع لهما قولاً وفعلاً. فلا يتعالى عليهما، ولا يرى أنّه فوقهما، ولا ينعتهما بقول غير مرضي، ولا يتصرف أي تصرف يسيء إليهما.

عاشراً: إظهار الرحمة في التواضع

فلا يرفع صوته فوق صوتيهما، ولا يده فوق يديهما، وأن ينظر إليهما برحمة ومودّة، كما كانا يتصرّفان معه في مرحلة الطفولة. فاليوم في عمر الهرم، يحتاجان إلى العطف المصحوب بالخُلق الحسن، ولين الجانب في المعاملة، ورعاية الجانب الإنساني في القول والسلوك، بحيث يشعران بمتعة الراحة النفسية، وبأنهما يقطفان ثمار جهدهما.

وأخيراً: وجوب الدعاء لهما ﴿وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغير﴾ الدعاء إلى الله أن يجزيهما أحسن الجزاء، لقاء ما قاما به في تربية الأبناء في صغرهم.

يقول الإمام زين العابدين(عليه السلام) في رسالة الحقوق: "فحقّ أمك أن تعلم أنها حملتك حيث لا يحمل أحدٌ أحداً، وأطعمتك من ثمرة قلبها ما لا يطعم أحدٌ أحداً، وأنه وَقَتك بسمعها وبصرها ويدها، ورجلها وشعرها وجميع جوارحها، مستبشرة فرحة... فتشكرها على قدر ذلك، ولا تقدر عليه إلا بعون الله وتوفيقه..."8

"وحق أبيك فتعلم أنه أصلك، وأنه لولاه لم تكن، فمهما رأيت في نفسك مّا يعجبك فاعلم أنّ أباك أصل النعمة عليك فيه فاحمد الله واذكره على قدر ذلك ولا قوة إلا بالله"9.

مجلة نجاة - بتصرّف

المصادر:

1- الكليني، محمد بن يعقوب: أصول الكافي. ط1، دار الأسوة، قم، 1376هـ-ش، 1418هـ-ق.

2- الفيض الكاشاني، المولى محسن: تفسير الصافي. ط1، مؤسسة الأعلمي، بيروت، 1429هـ ، 2008م.

3- مسعود، جبران: الرائد معجم ألفبائي في اللغة والأعلام. ط3، دار العلم للملايين، بيروت، 2005م.

4- الإمام زين العابدين(ع): رسالة الحقوق. شرح: حسن السيد علي القبانجي. ط3، دار الأضواء، بيروت، 1991.

1 أصول الكافي، ج2، باب برّ الوالدين، ح1، ص185.

2 يراجع: تفسير الصافي، ج2، ص349.

3 الرائد (معجم ألفبائي في اللغة والأعلام)، مادة أفٍّ، ص 118.

4 يراجع: م.ن، مادة نَهَرَ، ص912.

5 عن الإمام الصادق(ع): "لو علم الله شيئاً أدنى من أفٍّ لنهى عنه وهو من أدنى العقوق"،

تفسير الصافي، (م.س)، ج2، ص 350.

6 يراجع: الرائد،(م.س)، مادة حَرَضَ، ص 341.

7 الكافي، (م.س)، ج2، ص 186.

8 رسالة الحقوق، حق الأم، ص 475.

9 م.ن، حق الأب، ص 489.

مشكلة الإنسانية اليوم

إن مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم، وتمس واقعها بالصميم، هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في إعطاء أصدق إجابة عن السؤال الآتي :

ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية؟ ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيدها وتنوع ألوان الاجتهاد في حلها مصدرا للخطر على الإنسانية ذاتها. لأن النظام داخل في حساب الحياة الإنسانية، ومؤثر في كيانها الاجتماعي بالصميم. وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة من تاريخ البشرية، وقد واجهها الإنسان منذ نشأت في واقعة الحياة الاجتماعية، وانبثقت الإنسانية الجماعية تتمثل في عدة أفراد تجمعهم علاقات وروابط مشتركة. فان هذه العلاقات في حاجة _ بطبيعة الحال _ إلى توجيه وتنظيم شامل، وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مع الواقع الإنساني ومصالحه، يتوقف استقرار المجتمع وسعادته. وقد دفعت هذه المشكلة بالإنسانية في ميادينها الفكرية والسياسية.. إلى خوض جهاد طويل وكفاح حافل بمختلف ألوان الصراع، وبشتى مذاهب العقل البشري، التي ترمي إلى إقامة الصرح الاجتماعي وهندسته، ورسم خططه ووضع ركائزه. وكان جهاداً مرهقاً يضج بالمآسي والمظالم، ويزخر بالضحكات والدموع، وتقترن فيه السعادة بالشقاء. كل ذلك لما كان يتمثل في تلك الألوان الاجتماعية من مظاهر الشذوذ والانحراف، عن الوضع الاجتماعي الصحيح. ولولا ومضات شعت في لحظات من تاريخ هذا الكوكب، لكان المجتمع الإنساني يعيش في مأساة مستمرة، وسبح دائم في الأمواج الزاخرة.

ولا نريد أن نستعرض الآن أشواط الجهاد الإنساني في الميدان الاجتماعي، لأننا لا نقصد بهذه الدراسة أن نؤرخ للإنسانية المعذبة، وأجوائها التي تقلبت فيها منذ الآماد البعيدة، وإنما نريد أن نواكب الإنسانية في واقعها الحاضر وفي أشواطها التي انتهت إليها، لنعرف الغاية التي يجب أن ينتهي إليها الشوط، والساحل الطبيعي الذي لا بد للسفينة أن تشق طريقها إليه وترسو عنده، لتصل إلى السلام والخير وتؤوب إلى حياة مستقرة، يعمرها العدل والسعادة.. بعد جهد وعناء طويلين وبعد تطواف عريض في شتى النواحي ومختلف الاتجاهات.

والواقع إن إحساس الإنسان المعاصر بالمشكلة الاجتماعية أشد من إحساسه بها في أي وقت مضى من أدوار التاريخ القديم. فهو الآن أكثر وعياً لموقفه من المشكلة وأقوى تحسساً بتعقيداتها، لأن الإنسان الحديث أصبح يعي أن المشكلة من صنعه. وأن النظام الاجتماعي لا يفرض عليه من أعلى بالشكل الذي تفرض عليه القوانين الطبيعية، التي تتحكم في علاقات الإنسان بالطبيعة. على العكس من الإنسان القديم الذي كان ينظر في كثير من الأحايين إلى النظام الاجتماعي وكأنه قانون طبيعي، لا يملك في مقابله اختيارا ولا قدرة. فكما لا يستطيع أن يطور من قانون جاذبية الأرض، كذلك لا يستطيع أن يغير العلاقات الاجتماعية القائمة. ومن الطبيعي أن الإنسان حين بدأ يؤمن بأن هذه العلاقات مظهر من مظاهر السلوك، التي يختارها الإنسان نفسه، ولا يفقد إرادته في مجالها.. أصبحت المشكلة الاجتماعية تعكس فيه _ في الإنسان الذي يعيشها فكريا _ مرارة ثورية بدلا من مرارة الاستسلام.

والإنسان الحديث من ناحية أخرى أخذ يعاصر تطورا هائلا في سيطرة الإنسانية على الطبيعة لم يسبق له نظير. وهذه السيطرة المتنامية بشكل مرعب وبقفزات العمالقة، تزيد في المشكلة الاجتماعية تعقيداً وتضاعف من أخطارها، لأنها تفتح بين يدي الإنسان مجالات جديدة وهائلة للاستغلال، وتضاعف من أهمية النظام الاجتماعي، الذي يتوقف عليه تحديد نصيب كل فرد من تلك المكاسب الهائلة، التي تقدمها الطبيعة اليوم بسخاء للإنسان.

وهو بعد هذا يملك من تجارب سلفه _ على مر الزمن _ خبرة أوسع وأكثر شمولا وعمقاً من الخبرات الاجتماعية، التي كان الإنسان القديم يمتلكها ويدرس المشكلة الاجتماعية في ضوئها. ومن الطبيعي أن يكون لهذه الخبرة الجديدة أثرها الكبير في تعقيد المشكلة، وتنوع الآراء في حلها والجواب عليها.

الإنسانية ومعالجتها للمشكلة

نريد الآن _ وقد عرفنا المشكلة، أو السؤال الأساسي الذي واجهته الإنسانية منذ مارست وجودها الاجتماعي الواعي، وتفننت في المحاولات التي قدمتها للجواب عليه عبر تاريخها المديد _ نريد وقد عرفنا ذلك.. أن نلقي نظرة على ما تملكه الإنسانية اليوم، وفي كل زمان، من الامكانات والشروط الضرورية لإعطاء الجواب الصحيح على ذلك السؤال الأساسي السالف الذكر: ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية.

فهل في مقدور الإنسانية أن تقدم هذا الجواب؟ وما هو القدر الذي يتوفر _ في تركيبها الفكري والروحي _ من الشروط اللازمة للنجاح في ذلك؟ وما هي نوعية الضمانات التي تكفل للإنسانية نجاحها في الامتحان، وتوفيقها في الجواب الذي تعطيه على السؤال، وفي الطريقة التي تختارها لحل المشكلة الاجتماعية، والتوصل إلى النظام الأصلح الكفيل بسعادة الإنسانية وتصعيدها إلى أرفع المستويات؟. وبتعبير أكثر وضوحا : كيف تستطيع الإنسانية المعاصرة أن تدرك مثلا : ان النظام الديمقراطي الرأسمالي، أو دكتاتورية البروليتاريا الاشتراكية أو غيرهما.. هو النظام الأصلح وإذا أدركت هذا أو ذاك، فما هي الضمانات التي تضمن لها أنها على حق وصواب في إدراكها؟ ولو ضمنت هذا أيضا، فهل يكفي إدراك النظام الأصلح ومعرفة الإنسان به لتطبيقه وحل المشكلة الاجتماعية على أساسه، أو يتوقف تطبيق النظام على عوامل أخرى قد لا تتوفر بالرغم من معرفة صلاحه وجدارته؟ . وترتبط هذه النقاط التي أثرناها الآن إلى حد كبير بالمفهوم العام عن المجتمع والكون، ولذلك تختلف طريقة معالجتها من قبل الباحثين، تبعا لاختلاف مفاهيمهم العامة عن ذلك.

الشهيد السيد محمد باقر الصدر

محبة أهل البيت (عليهم السلام) في قلوب المؤمنين

إنّ الاِيمان باللّه والعمل الصالح يُورث محبَّة في قلوب الناس، إذ للاِيمان أثر بالغ في القيام بحقوق اللّه أوّلاً، وحقوق الناس ثانياً، لا سيَّما إذا كان العمل الصالح نافعاً لهم، ولذلك استقطب المؤمنون حُبَّ النّاس، لدورهم الفعّال في إصلاح المجتمع الاِنساني. وهذا أمر ملموس لكلّ النّاس، وإليه يشير قوله سبحانه: (إِنَّ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمن وُداً)[1]. وبما أنّ الاَنبياء بلغوا قمَّة الاِيمان كما بلغوا في العمل الصالح ذروته، نرى أنّ لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس لا يضاهيها شيء، لاَنّهم صرفوا أعمارهم في سبيل إصلاح أُمور الناس وإرشادهم إلى مافيه الخير والرشاد. هذا حال الاَنبياء ويعقبهم الاَوصياء والاَولياء والصلحاء.

أخرج أبو إسحاق السعدوي في تفسيره باسناده عن البراء بن عازب، قال:

قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله) لعلي: «اللّهم اجعل لي عندك عهداً، واجعل لي في صدور المؤمنين مودة»، فأنزل اللّه تعالى الآية المذكورة آنفاٍ.

إنّ أهل البيت (عليهم السلام) لاَجل انتسابهم إلى البيت النبوي الرفيع حازوا مودة الناس واحترامهم بكلّ وجودهم. وقد أُشير إلى ذلك في آثارهم وكلماتهم.

روى معاوية بن عمّار عن الاِمام الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): «إنّ حبّ علي (عليه السلام) قُذف في قلوب الموَمنين، فلا يُحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلا ّمنافق، وانّ حبّ الحسن والحسين (عليهما السلام) قذف في قلوب الموَمنين والمنافقين والكافرين فلا ترى لهم ذامّاً»، ودعا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن والحسين (عليهما السلام) قرب موته فقرّبهما وشمّهما وجعل يرشفهما وعيناه تهملان[2] وقد تعلقت مشيئته سبحانه على إلقاء محبتهم في قلوب الموَمنين الصالحين، حتى كانت الصحابة يميّزون المؤمن عن المنافق بحبّ علي أو بغضه.

روى أبو سعيد الخدري، قال: إنا كنّا نعرف المنافقين نحن معشرَ الاَنصار ببغضهم علىّ بن أبي طالب (عليه السلام)[3] . وقد تضافر عن علي أمير الموَمنين (عليه السلام) انّه قال: «واللّه فلق الحبة وبرأ النسمة، انّه لعهد النبي الاَمّي إليّ: انّه لا يحبني إلاّ موَمن ولا يبغضني إلاّمنافق». [4]واللّه انّه ممّا عهد إليَّ رسول اللّه (ص) انَّه لا يبغضني إلاّ منافق ولا يُحبّني إلاّ مؤمن .[5]

و قد أعرب عن ذلك الاِمام علي بن الحسين (عليهما السلام) في خطبته في جامع دمشق، عندما صعد المنبر وعرَّف نفسه فحمد اللّه وأثنى عليه، ثمّ خطب خطبة أبكى منها العيون، وأوجل منها القلوب، ثمّ قال: »أيّها الناس أُعطينا ستّاً وفُضِّلنا بسبع، أعطينا: العلم، والحلم، والسماحة، والفصاحة،والشجاعة، والمحبة في قلوب الموَمنين»[6].

و لا عجب في أنّه تبارك وتعالى سمّاهم كوثراً أي الخير الكثير، وقال: (إِنّا أَعْطَيْناكَ الكَوثر).. قال الرازي: الكوثر أولاده، لاَنّ هذه السورة إنّما نزلت على من عابه (عليه السلام) بعدم الاَولاد، فالمعنى انّه يعطيه نسلاً يبقون على مرّ الزمان فانظر كم قتل من أهل البيت (عليهم السلام) والعالم ممتلئ منهم ولم يبق من بني أُمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثمّ انظر كم كان فيها من الاَكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا (عليهم السلام)[7].

إنّ محبة النبي (صلى الله عليه وآله) للحسين (عليه السلام) لم تكن محبة نابعة من حبه لنسَبه بل كان واقفاً على ما يبلغ إليه ولده الحسين (عليه السلام) في الفضل والكمال والشهادة في سبيله، ونجاة الاَمّة من مخالب الظلم، والثورة على الظلم والطغيان، وهناك كلام للعلاّمة المجلسي يقول: إنّ محبة المقربين لاَولادهم وأقربائهم وأحبّائهم ليست من جهة الدواعي النفسانية والشهوات البشرية، بل تجرّدوا عن جميع ذلك وأخلصوا حُبَّهم، ووُدَّهم للّه. وحُبّهم لغير اللّه إنّما يرجع إلى حبهم له، ولذا لم يحُبَّ يعقوب من سائر أولاده مثل ما أحب يوسف (عليه السلام) منهم، و لجهلهم بسبب حبه له نسبوه إلى الضلال، و قالوا: نحن عصبة، ونحن أحقّ بأن نكون محبوبين له، لأنّا أقوياء على تمشية ما يريده من أُمور الدنيا، ففرط حبّه يوسف إنّما كان لحب اللّه تعالى له واصطفائه إيّاه فمحبوب المحبوب محبوب[8].

الشيخ جعفر السبحاني

[1] مريم:96

[2] المناقب لابن شهر آشوب: 3 | 383 ؛ سفينة البحار: مادة حبب: 1 | 492 .

[3] سنن الترمذي: 5 | 635 برقم 3717 ؛ حلية الاَولياء: 6 | 295 .

[4] أسنى المطالب: 54، تحقيق محمد هادي الاَميني

[5] بحار الاَنوار: 45|138.

[6] تفسير الفخر الرازي:32|124.

[7] تفسير الفخر الرازي: 32 | 124 .

[8] سفينة البحار: 1 | 496، مادة حبب .